具体描述

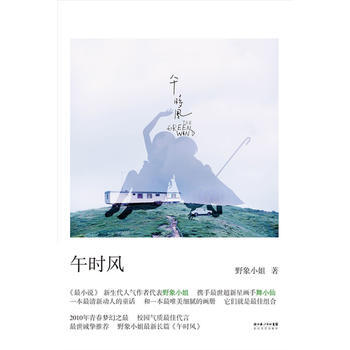

初入大学的少女乔初意,有着两抹高原红,又因为头发短,被大一届的学长陈声误认为是男孩子,从而造成了一系列的乌龙事件。陈声家境殷实,与小镇出来的少女乔初意不同,虽然嘴上一再逞强,发誓不会喜欢乔初意,暗地里却被乔初意坚韧的性格吸引,最后不得不打脸主动出击追求乔初意

用户评价

说实话,一开始被这本书的书名吸引,还以为会是某种唯美伤感的言情小说,结果完全出乎意料。它更像是一部关于“地方性”的史诗,那种地域文化沉淀下来的厚重感,扑面而来。作者对环境的描写,简直到了可以“闻到气味”的地步,无论是北方冬日里炉火的烟气,还是南方梅雨季里潮湿的霉味,都描摹得活灵活现。这种写实主义的底色上,又点缀着一些近乎魔幻的细节,让人感觉现实与虚幻的边界变得模糊。例如,书中某处关于老宅院的描述,那些腐朽的木梁和墙角的青苔,仿佛拥有了生命和记忆,它们不仅仅是背景,更是参与到人物命运中的重要角色。我特别喜欢作者处理群像戏的方式,他没有平均用力去塑造每一个配角,而是选择性地给予几个关键人物深刻的侧写,那些未被充分展开的背景,反而留下了更大的想象空间给读者,这是一种非常高级的“留白”艺术。这本书读起来需要耐心,因为它要求你沉浸其中,去感受那种缓慢流逝的氛围,一旦适应了它的节奏,便会发现其中蕴含着巨大的精神能量。

评分这本《岁月知云意》读起来,仿佛走入了一条古老而幽深的巷子,那里的青石板被岁月打磨得光滑,每一块砖瓦似乎都藏着一个不为人知的秘密。作者的笔触细腻入微,对人性的洞察力更是令人叹服。我尤其欣赏他描绘人物内心挣扎时的那种克制而有力的表达方式。比如,书中那个总是沉默寡言的匠人,他看似平静的外表下,涌动着对逝去时光的无尽怀念与对未来的迷茫。那种“欲说还休”的情感张力,在寥寥数语间便能勾勒出饱满的形象,让人读罢久久不能释怀。故事情节的推进,不像传统小说那样高潮迭起,而是像一曲缓缓流淌的慢板乐章,在平淡的叙事中暗藏着生活的哲理,每当我以为故事将走向某个预设的方向时,作者总能以一种极其巧妙的方式转折,带来意想不到的韵味。这种叙事上的不落俗套,使得阅读过程充满了探索的乐趣,仿佛自己也在跟随主人公的脚步,一步步揭开生活那层层叠叠的迷雾。读完之后,留下的不是一个清晰的故事结局,而是一连串值得反复回味的、关于“时间”与“存在”的哲学思考。

评分坦白讲,这本书的阅读体验是有些“沉重”的,但这种沉重不是压抑,而是一种饱满和充实感。它探讨了“失去”这个永恒的主题,但处理得非常老到,没有落入廉价的悲情陷阱。作者似乎在告诉我,真正的告别不是遗忘,而是带着记忆的重量继续前行。书中的哲思融入得非常自然,像是从生活本身的肌理中生长出来,而不是生硬地插入说教。例如,书中对“手艺”与“时间”关系的探讨,将手艺人的专注比喻成一种对抗虚无的方式,这种类比既有诗意,又充满了力量。我特别注意到,作者在描述角色之间的关系时,大量使用了象征性的意象,比如光影、水流、或是某种特定的季节更迭,这些意象构建起了一个庞大的隐喻系统,使得原本写实的故事具有了跨越时空的普适性。这本书更像是送给那些对生活有深度思考的同路人的一封长信,需要用心去解读那些藏在字里行间的默契。

评分我通常不太喜欢篇幅过长的小说,因为很容易虎头蛇尾,但《岁月知云意》的长度似乎是其内在逻辑的必然要求。它需要足够的时间去铺陈那些微妙的情感变化和环境的熏陶。这本书的结构安排非常精妙,它不像一条直线,更像是一个螺旋上升的结构,每一个章节似乎都在重复或深化前一个的主题,但每次都会带来新的理解层次。我必须赞扬作者在语言上的锤炼,他的用词精准,很少有冗余的形容词堆砌。很多重要的转折点,仅仅依靠一个动词的选取,就能将人物的心态从平静推向激荡。特别是书中涉及到的那些关于传承与断裂的讨论,它没有给出简单的答案,而是通过不同代人物的视角,展现了时间对同一事物产生的不同解读。这迫使读者必须跳出自己的固有视角去审视那些被认为是“理所当然”的事情。读完后,我感觉自己像是经历了一场深刻的冥想,对很多日常的琐碎都有了重新的审视和敬畏。

评分这本书最让我惊艳的,是它对待“沉默”的态度。在当今这个喧嚣的时代,很多作品都致力于用对话来推动情节,但《岁月知云意》的许多关键时刻,都是在无声中完成的。人物的对视、环境的寂静,甚至是一种久久不散的余味,都比大段的独白更有力量。这要求读者必须调动起自己的想象力和共情能力,去填补那些没有被明确说出的部分。它的叙事节奏非常缓慢,如同老电影的放映,每一帧画面都值得被细细品味。这种慢节奏反而营造了一种强大的代入感,让我仿佛真的置身于那个被时光遗忘的小镇,感受着那里特有的呼吸频率。作者的叙述视角在宏大与微观之间切换自如,时而俯瞰历史长河的走向,时而又聚焦于一片落叶的轨迹,这种尺度的把握,体现了作者对叙事节奏极高的控制力。读完后,我感觉世界变大也变小了,既看到了时间洪流的浩瀚,也体会到了个体生命的微小却坚韧的力量。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有