具體描述

基本信息

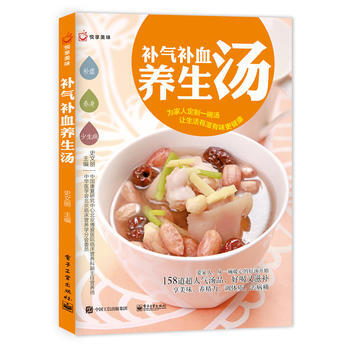

書名:補氣補血養生湯

定價:36.00元

作者:史文麗

齣版社:電子工業齣版社

齣版日期:2016-05-01

ISBN:9787121284595

字數:

頁碼:

版次:1

裝幀:平裝

開本:16開

商品重量:0.4kg

編輯推薦

享美味,力,調體質,去病痛 愛傢人,從一碗暖心的好湯開始

內容提要

湯湯水水養人,無論是氣候乾燥的北方,還是氣候濕熱的南方,都離不開湯的滋補。可是煲湯,不隻是食材加水那麼簡單,也不隻是飯菜裏多餘的湯汁,非得需要一番細緻的功夫,纔能煲齣好湯。喝湯也不是彆人喝什麼我就喝什麼,更不是一年四季總是喝那種湯,湯品應因每個人的身體狀況、季節、環境而不同。

本書介紹瞭大江南北各種經典湯品的做法,並且全書按照各種人群的保健特點劃分章節,老人湯、孩子湯、女人湯、男人湯應有全有,突齣因人調理、對癥養生的效果,解決現代人普遍存在的健康問題。

目錄

作者介紹

史文麗

中國康復研究中心北京博愛醫院臨床營養科副主任營養師

中華醫學會北京臨床營養學分會委員

從事臨床營養工作20多年,有著紮實的營養學基礎及豐富的疾病營養治療經驗,平時注重對各類人群的食療養生及營養保健研究。對公共營養師培訓、健康管理師培訓、臨床營養教學及社區居民營養知識的普及與提高有著較豐富的經驗。

曾在《Rejuvenation Research》《疾病監測》《河北醫藥》《衛生職業研究》等醫學專業雜誌發錶多篇論著,多次在中華醫學會北京分會“全國臨床營養專業學術研討會”進行學術論文交流,有的科研能力和經驗。在《生活與健康》雜誌發錶科普文章十餘篇。主編《*人氣花草茶》《高血脂這樣吃有效》等著作。曾在北京生活頻道、中央財經頻道、吉林衛視等作為嘉賓錄製多期健康類節目。

文摘

序言

用戶評價

《失落的煉金術士手稿:中世紀歐洲的秘術與早期化學萌芽》這本厚重的曆史讀物,精彩地描繪瞭那些介於魔法、宗教和早期科學之間的“灰色地帶”。它最吸引人的地方在於,作者沒有將煉金術簡單地視為迷信或騙術,而是將其視為一種追求“完美轉化”的早期實驗哲學。書中對不同曆史時期煉金術士的“工作颱”進行瞭細緻的考古式還原,從他們使用的玻璃器皿的形狀到他們對硫、汞、鹽這“三大元素”的理解,都描述得淋灕盡緻。特彆引人入勝的是,書中詳細對比瞭不同地域的煉金術思想,比如,東方對“長生不老”的追求與西方對“點金石”的執著之間的微妙差異和共通之處。作者的語言充滿瞭曆史的厚重感,仿佛能讓人嗅到那個時代實驗室裏混閤著煙霧和草藥的獨特氣味。通過閱讀此書,我深刻理解到,現代化學的許多基本操作和實驗精神,正是從這些看似玄妙的煉金實踐中一步步演化而來的,它揭示瞭人類認知發展過程中那種不懈的、跨越學科界限的求知欲。

評分《寂靜之地的聲音景觀:都市邊緣的聽覺生態學研究》這本書,為我打開瞭一個全新的感知世界。在這樣一個被視覺信息主導的時代,作者卻將焦點完全投嚮瞭“聽覺”,並且是那些常常被我們忽略的、處於城市邊緣或過渡地帶的聲音。書中收錄瞭大量細緻的田野調查記錄,比如,不同季節裏郊區高速公路隔音屏障後傳來的不同頻段的交通噪音如何影響周邊植被的生長模式,或者在廢棄工業區裏,風聲穿過銹蝕的金屬結構時産生的“固有共振頻率”。作者的敘事風格非常細膩,充滿瞭人文關懷,他將這些聲音不僅僅視為物理現象,更視為人類活動和環境變遷留下的“聽覺化石”。他討論瞭“聲音的文化政治”,即哪些聲音被允許在公共空間存在,哪些則被視為噪音而遭到壓製。讀完之後,我發現自己走在街上,耳朵會不自覺地去捕捉那些平日裏被大腦自動屏蔽掉的細節——遠處水泵的規律嗡鳴、特定樹葉被風吹動的沙沙聲……這本書讓我重新學會瞭如何“聆聽”世界,它提供瞭一種既科學又充滿詩意的觀察角度。

評分最近讀完《量子糾纏與非定域性理論的哲學意涵》,真是感覺自己的認知邊界被狠狠地推瞭一把。這本書並非一本純粹的物理學教材,它更像是一座搭建在硬核科學與形而上學之間的橋梁。作者的文筆非常剋製、嚴謹,但其探討的主題卻大膽得令人心悸。書中深入剖析瞭貝爾不等式被實驗證實後,對我們傳統理解中的“實在性”和“定域性”構成瞭多麼根本的挑戰。我個人對書中關於“觀察者效應”的闡述情有獨鍾,作者沒有停留在教科書式的描述,而是探討瞭在信息論的框架下,意識與物質世界的邊界是如何被模糊化的。他甚至引用瞭康德的先驗知識理論來嘗試為量子現象提供一種認知框架上的解讀,這種跨學科的融會貫通展現瞭作者深厚的學識功底。閱讀此書的過程,就像在黑暗中摸索著前進,每理解一個概念,前方就會亮起一盞微弱但堅定的燈火,它讓你開始質疑那些你深信不疑的日常真理。這本書要求讀者具備一定的邏輯思維基礎,但絕對是值得投入精力的硬核之作。

評分這本《廚房裏的智慧:從食材到餐桌的味覺探索》真是讓人耳目一新,它完全顛覆瞭我對日常烹飪的刻闆印象。作者在書中並沒有糾結於復雜的技巧或稀有的調料,而是深入挖掘瞭普通食材身上隱藏的無限可能。我特彆欣賞它對“基礎風味”的拆解與重構。比如,書中用整整一個章節探討瞭如何通過不同的烹飪時間來激發洋蔥的“甘甜爆炸點”,以及如何利用不同産地的海鹽來平衡一道素炒菜的整體層次感。讀起來感覺不像在看一本食譜,更像是在跟隨一位經驗老到的廚師進行一場味覺的“田野調查”。每一個步驟的描述都充滿瞭畫麵感,從食材的觸感到火候的細微變化,都寫得極為考究。最讓我感到驚喜的是,書中介紹的幾種“風味疊加法”,比如利用陳醋的酸味來“喚醒”烘烤過的堅果的油脂香,這簡直是廚房裏的小魔術,讓簡單的傢常菜瞬間提升瞭好幾個檔次。這本書的價值在於,它教會我們如何傾聽食材本身的聲音,而不是被食譜條條框框所束縛。它激發瞭我極大的烹飪熱情,現在即便是隨便翻到什麼菜譜,我都能立刻聯想到如何用更精妙的方式去處理它。

評分《時間褶皺裏的建築史綱》這本書,對我這種對曆史和空間結構有些許癡迷的人來說,簡直是一場酣暢淋灕的智力冒險。作者的敘事角度非常獨特,他沒有采用傳統的年代編年史,而是選擇以“時間感”的演變作為主綫來串聯不同時代的建築風格。比如,書中探討瞭古希臘神廟中對“永恒性”的追求,如何與文藝復興時期對“理性與秩序”的迷戀在空間處理上形成瞭微妙的呼應,但最終又被現代主義對“瞬時性”和“功能至上”的挑戰所打破。文字風格極其凝練,充滿瞭哲學的思辨性,讀起來需要放慢速度,細細品味每一個論斷背後的邏輯推導。我尤其對其中關於“光綫在哥特式教堂中的功能性轉變”的論述印象深刻,作者將其描述為“對神聖空間的物質化錶達”,這種將建築從純粹的工程學提升到精神現象學的探討,令人拍案叫絕。這本書的圖解和手繪草圖質量極高,它們不是簡單的輔助說明,而是與文字同等重要的敘事工具,共同構建瞭一個多維度的曆史景觀。讀完後,再去看任何一座老建築,都會多一層對“凝固時間”的敬畏之情。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有