具体描述

|

|

|

|

.。。。。。

用户评价

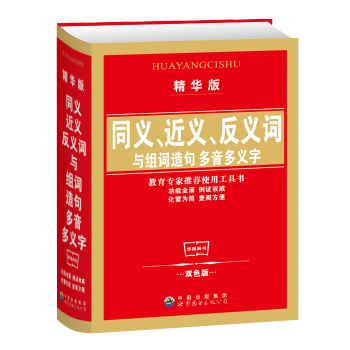

这本书的“新华字典”和“成语词典”部分的整合处理方式,非常体现了现代汉语学习的集成化需求。以往我需要同时备着好几本分开的书——一本查生僻字,一本看成语典故,一本学组词——非常占地方,查找起来也零散不便。而这本“精华版”做到了将这些核心模块有机地融合在一起,切换起来非常流畅。特别是拼音标注和释义的清晰度,简直是教科书级别的标准。我试着查阅了一些非常偏僻的生僻字,很多其他字典都漏掉了,但它竟然都收录了,而且释义简洁明了,没有冗余的古代解释干扰现代读者的理解。成语部分,不仅有典故出处,更重要的是,它会给出该成语在现代口语和书面语中变异后的用法,这一点非常贴近当下的语言生态,体现了编者与时俱进的编辑理念,这在很多老版本的工具书中是很难看到的亮点。

评分关于“双色版”的排版设计,我想说这是真正体现了对阅读体验的尊重。黑白印刷的工具书看久了确实容易产生视觉疲劳,尤其是在需要对照查阅词义、词性和组词结构时,信息的层级感不强。但这本双色印刷的版本,巧妙地运用了红色来突出重点信息,比如拼音、声调、重点释义的关键词,以及某些特殊标记。这种色彩的区分不仅有效地引导了读者的视线,让查找效率得到了几何级的提升,还让原本枯燥的查阅过程变得赏心悦目起来。我发现,当我在快速浏览大量词条时,大脑对红色的高亮部分反应速度明显快于对纯黑字的识别,这简直是为“快速查阅”这一核心功能量身定做的优化。这绝非简单的美学追求,而是一种基于认知心理学的实用设计,体现了编辑团队在用户体验研究上的深度投入。

评分这本工具书的包装和装帧设计确实很有心,拿到手里就知道是那种下了不少功夫的出版物。封面设计简约大气,配色既不落俗套又显得专业,尤其是那个“精华版”的标识,一下子就抓住了我的注意力。我注意到内页的纸张质量相当不错,那种微微带点米白的纸张,长时间阅读下来眼睛的负担明显减轻了不少,这对于经常需要查阅大量词汇的我来说,简直是个福音。更让我惊喜的是,它的开本设计非常考究,既保证了足够的排版空间,让字迹清晰易读,又方便携带,无论是放在书包里随身携带还是放在办公桌上随时取用,都很合适。很多同类的词典为了塞进海量的词条,往往把字体做得跟针尖似的,阅读体验极差,但这一本显然在这方面做得非常平衡,看得出出版社对读者友好度的重视。从书的整体质感来看,它绝对不是那种廉价应付的工具书,更像是一件精心打磨的知识载体,光是翻阅它就能感受到一种踏实的学术气息,让人忍不住想立刻打开它,去探索语言的奥秘。

评分作为一名文字工作者,我最看重的是词条的准确性和收录的广度,尤其是近义词和反义词部分的辨析深度。市面上很多同类书籍,对于一些细微的语义差别,往往只是简单地罗列,区分度不高,导致在实际写作中,选用了看似相近却语境不符的词语,反而弄巧成拙。但这本书在这方面表现得尤为出色。它似乎不仅仅停留在同义词的表面替换,而是深入到了词语背后的文化语境和感情色彩。比如对于一些带有褒贬倾向的词汇,它会非常细致地进行标注和解释,让使用者能够精准地拿捏分寸。而且,组词造句的部分也不是敷衍了事,它提供的例句往往非常贴合现代汉语的实际使用场景,具有很强的指导意义,而不是那种陈旧的、脱离生活的“标准答案”。这种深度挖掘和精细区分的能力,让我觉得它不仅仅是一本查阅工具,更像是一位耐心的语言导师,时刻在我旁边进行指导和纠正。

评分最让我印象深刻的是它在“反义词”和“组词造句”之间建立起来的逻辑联系,这让我开始用一种全新的角度去理解词汇的对立统一性。很多词典只是机械地给出反义词,但这本书似乎暗示了,理解一个词的对立面,能更好地帮助我们掌握其组词的边界和适用范围。比如,它在提供反义词时,往往会附带一些暗示性的词组搭配,这些搭配既可以理解为该词与反义词的对比用法,也可以看作是该词在特定语境下的最佳搭档。这种互相参照的学习路径,极大地拓宽了我对词汇的理解维度,不再是孤立地背诵一个词,而是理解它在一个词汇网络中的具体位置。这种结构化的学习引导,对于正在系统性提升语言能力的人来说,价值是不可估量的,它将死记硬背的查词过程,转化成了一种动态的语言建构过程,让人感觉物超所值。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有