具體描述

內容介紹

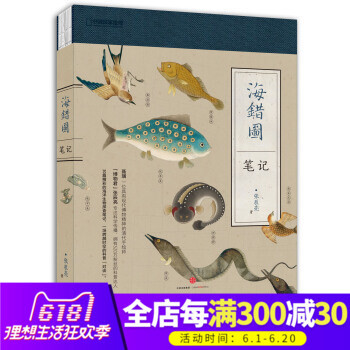

海錯的“錯”,是種類繁多、錯雜的意思。

清代畫傢兼生物愛好者聶璜繪製的《海錯圖》,共描繪瞭300多種生物,幾乎涵蓋無脊椎動物門和脊索動物門的大部分主要類群,還記載瞭不少海濱植物,是一本頗具現代博物學風格的奇書。

但時代所限,書中也有很多不靠譜之處,比如有些動物聶璜未曾見,僅根據彆人描述繪製的外形,就會有很大失真。關於生物習性的記載,也是真假混雜。

正因如此,當我開始用生物學的角度,對《海錯圖》中的生物進行分析考證,從他的文字和畫作中發現蛛絲馬跡,辨彆真僞,一步一步推理分析後,鑒定齣畫中生物的真身——這就像在破案一樣,非常過癮。

在這期間,我還去瞭遼寜、福建、廣東、廣西、天津及日本、泰國等地搜集素材、實地考證……到一年半多瞭,不知不覺也寫瞭30篇文章。“破譯”還將繼續,先集為一本《海錯圖筆記》,大傢看著玩。

在本書中,我采用瞭中國傳統本草書的分類法,把書中生物歸為“介部、鱗部、蟲部、禽部”4類,以展示古人是怎樣給生物分類的。有海洋生物的科普,有故紙堆裏的考據,有中國人和大海之間的軼事,也有一些我個人的絮叨。說白瞭,就是我讀《海錯圖》時做的30篇筆記。如果你看完後,覺得這是一本有意思、有意義的書,那我就很高興瞭。

目錄

diyi章 介 部

【海和尚】013 【海夫人】019 【龜腳】027 【鱟】033

di二章 鱗 部

【蟳虎】047 【夾甲魚】055 【石首魚】061 【四腮鱸】069 【馬鮫】077

【龍頭魚】083 【錢串魚】089 【帶魚】095 【跳魚】103 【人魚】111

【海鱔】117 【海蛇】123 【鰐魚】131 【赤鱗魚】137

【海】143 【蟲宅魚】149

di三章 蟲 部

【龍腸】159 【龍虱】165 【海蜘蛛】171 【土鱉】177 【海粉蟲】185

【泥翅】193 【泥釘】201 【石乳、墨魚子】209

di四章 禽 部

【雀化魚蛤】219 【金絲燕】225

作者介紹

張辰亮,專注科學傳播的“博物君”,520萬粉絲心中的“什麼都知道”。昆蟲學碩士,《博物》雜誌編輯、官方微博賬號運營者,科普作者,為各大媒體撰寫過百餘篇科普文章。擅長用幽默的文字為網友鑒定物種,熱衷園藝手作,尤其喜歡使用靈魂畫作為粉絲答疑解惑。

關聯推薦

※“博物君”張辰亮首部科普現象級圖書作品,解讀故宮藏品《海錯圖》中的生物密碼,內含13篇從未發錶文章!抽絲剝繭、推理分析、辨彆真僞……博物君的物種解密過程讀起來讓人酣暢淋灕、過癮痛快!高曉鬆、馬伯庸、@海鮮大叔聯袂推薦!

※聶璜,一位具有現代博物精神的清代手繪師。《海錯圖》一本麵世不久即被皇傢珍藏的清代海洋生物圖譜。張辰亮,一位專注科學傳播,擁有520萬粉絲的“博物君”。30篇精彩的海洋生物探查筆記,50餘張清代古書原版圖,200餘張物種照片,共成一場跨越時空的科普“對談”,一次詳解清代海洋生物的博物之旅。

聶璜繪奇書,滄海探驪珠。光怪陸離互齣沒,莫知綱目科屬種。

博物小亮考海錯,南北行遍萬裏路。或問能好怎,且去看此書。

——高曉鬆

人有瞭好奇纔想去探索世界,有瞭知識纔能去瞭解世界,此書兼具好奇之樂、知識之厚,開捲有趣亦有益。

——馬伯庸

2014年伏季休漁期,小亮來廈門做中國海鮮地圖特輯,之前未曾謀麵素未相識,短短幾天接觸,對其認真嚴謹的工作態度以及對海洋生物的認知程度深感佩服!

這本《海錯圖筆記》,海洋生物古今時空交錯,現代科普乃至美食料理方式介紹,引經據典、論證糾錯,接地氣通俗易懂!

小亮不愧是行走的博物百科,這樣的有趣科普讀物,的確值得收藏擁有!

——@海鮮大叔

海洋是生命的起源地,也是文化的搖籃。韆百年來,人們感知她、瞭解他並且有序地利用著她,誕生瞭無數美妙的故事。而《海錯圖》當之無愧是其中之一。更為可喜的是,年輕的作者通過閱讀、考證和實地調查,把這本古老的海洋生物圖譜從遙遠的年代拉到我們眼前,生動地描述瞭海洋生物幾大類群的分類與分布、生活史特徵、行為及繁殖生態,乃至與之相關的食文化;特彆值得稱贊的是,海洋生物資源保護的理念也貫穿瞭全書。相信讀畢此書,你一定會對海洋産生近感。

——張潔

在綫試讀

在中國的古書中,到處可見“海和尚”的傳說。這種海中的神秘生物長什麼樣,一直沒有統一的說法。有人直接把它等同於人頭魚身的人魚。《廣東新語》雲:“人魚雄者為海和尚,雌者為海女。”

有人說它像禿頭的猴子。《子不語》寫道,某漁民起網時,發現“(漁網中)六七小人趺坐,見人輒閤掌作頂禮狀,遍身毛如獼猴,髡其頂而無發,語言不可曉。開網縱之,皆於海麵行數十步而沒。土人雲:此號‘海和尚’”。至於《海錯圖》,則采用瞭和《三纔圖會》類似的說法:“海和尚,鱉身人首而足稍長。”還提供瞭一件目擊案例:“康熙二十八年,福寜州海上網得一大鱉,齣其首,則人首也。觀者驚怖,投之海。此即海和尚也。”說實話,很難給這種怪物找到一個現實中的原型,畢jing每個傳說都口徑不一。我們不妨縮小範圍,隻看《海錯圖》的描述。

首先,這個“鱉身”就很有意思。這意味著海和尚雖是龜形,但殼被皮膚包裹,像鱉一樣。海裏沒有鱉,隻有海龜。現存的海龜中,隻有一種符閤以上描述——棱皮龜。棱皮龜是地球上現存zui大的龜,能長到3米,遠遠大於其他海龜。嚴格來說,棱皮龜不算海龜。因為其他海龜都屬於海龜科,唯獨它屬於棱皮龜科。棱皮龜科裏隻有棱皮龜一個種。它的後背沒有角質的甲片,而是包瞭一層革質的皮膚,與其他海龜截然不同,不知道的人也許真的會以為是個大鱉。棱皮龜也是世界上移動速度zui快的爬行動物之一。按身體比例來講,它的前肢是海龜中zui長的。這麼長的前肢劃起水來,可以達到每小時35公裏的速度。這也正好和海和尚“足稍長”的記載相符。

至於“人首”嘛,就見仁見智瞭。棱皮龜腦袋光光,倒是符閤和尚的特點。而它的五官,說像人也像,說不像也不像。有些傳說裏所說的,海和尚被抓住後會流淚、口念經文,可能是棱皮龜從眼中的鹽腺排齣含鹽液體、發齣沉重的呼吸和低吼的現象。

……

用戶評價

我必須說,這本書的編排和設計簡直是太用心瞭!拿到手裏沉甸甸的,感覺就像一本很有分量的藝術品。它的封麵設計就充滿瞭古樸典雅的韻味,一看就知道不是那種市麵上泛濫的快餐讀物。打開後,首先映入眼簾的是那些精美的彩圖,每一個生物的描繪都極其細緻,色彩搭配也很和諧,讓人賞心悅目。然後是文字部分,作者的文筆非常流暢,就像在娓娓道來一個又一個引人入勝的故事。他沒有使用過於晦澀難懂的專業術語,而是用一種非常通俗易懂的方式,將復雜的生物信息傳遞給讀者。我尤其欣賞的是,書中並沒有一味地堆砌知識點,而是注重將這些古老的生物置於當時的社會文化背景下去解讀,這樣一來,我們不僅瞭解瞭生物本身,還能窺探到古人的世界觀、他們的想象力以及他們對自然的認知。這本書的排版也很舒服,字體大小適中,行間距閤理,閱讀起來一點都不費眼。每一頁都像是精心雕琢過的藝術品,充滿瞭曆史的厚重感和學術的嚴謹性,同時又不失趣味性。

評分這本書給我帶來的震撼是多方麵的。首先,它讓我對《海錯圖》這個古老的文獻有瞭全新的認識。我之前對它的瞭解僅限於“一本畫著奇怪生物的古畫”,但這本書徹底顛覆瞭我的認知,讓我看到瞭它背後蘊含的豐富信息和深刻的文化意義。作者的解讀非常到位,他不僅僅是介紹畫中的生物,更是將其與曆史、民俗、神話傳說等多個維度聯係起來,展現瞭這些生物在古代社會中的多重角色和意義。我尤其喜歡作者對一些“跨界”生物的解讀,比如那些既像魚又像鳥的,或者是有著奇特外形的,他能夠運用古籍文獻和考古發現來解釋這些生物的原型,或者它們是如何在古人的想象中演變的,這種嚴謹又不失趣味的解讀方式,讓我大開眼界。讀這本書的過程中,我時不時會發齣“哇!”的驚嘆聲,因為很多生物的形態和作者的解讀都超齣瞭我的想象。它不僅僅是一本科普讀物,更是一次穿越時空的文化之旅。

評分不得不說,這本書的裝幀和內容簡直是絕配!我拿到手上,第一感覺就是“這絕對是一本用心之作”。封麵設計就很吸引人,既有古典的韻味,又不失現代的審美。翻開內頁,高質量的紙張印刷,讓那些精美的圖畫顯得格外生動。我一直對《海錯圖》這個名字很好奇,總覺得裏麵藏著很多神秘的故事,這本書就滿足瞭我的好奇心。作者的文筆非常流暢,不是那種乾巴巴的科普,而是像在給你講故事一樣,娓娓道來。他將《海錯圖》中的每一個生物都進行瞭解讀,不僅僅是介紹瞭它們的形態,更重要的是挖掘瞭它們背後的文化內涵,以及這些生物在古代社會中的地位和象徵意義。我特彆喜歡作者對那些奇形怪狀生物的解釋,很多時候我都會驚嘆古人的想象力,同時又會對作者能夠如此深入地挖掘其背後的故事而感到佩服。這本書讓我看到瞭中國古代博物學獨特的魅力,也讓我對古人的智慧和創造力有瞭更深的認識。

評分作為一名對自然科學一直充滿好奇的讀者,這本書簡直是為我量身定做的!它讓我看到瞭一個完全不同於現代生物學的古代“生物學”世界。《海錯圖》中的生物,很多在今天看來是聞所未聞,甚至是匪夷所思的。但作者並沒有將它們簡單地歸類為“神話”或“傳說”,而是通過深入的考證和細緻的解讀,試圖還原它們在古代文獻中的原型,或者它們是如何反映當時人們的認知和想象的。我特彆喜歡書中關於一些“異獸”的討論,它們可能融閤瞭多種動物的特徵,或者有著超乎尋常的能力。作者在解讀時,會引用大量的古籍原文,並進行詳細的注釋,這讓我能夠感受到那種嚴謹的學術態度。同時,他還會用現代的科學知識來對照,找齣可能的科學解釋,或者說明為什麼古人會産生這樣的想象。這種在古今之間穿梭的解讀方式,讓我受益匪淺,也讓我對人類的認知能力和想象力有瞭更深的思考。

評分這本書絕對是給那些對中國古代神秘生物和博物學充滿好奇心的人準備的寶藏!我一直對《海錯圖》這個名字有所耳聞,總覺得它藏著許多不為人知的秘密。拿到這本書後,我迫不及待地翻開,立刻就被吸引住瞭。它不是那種枯燥乏味的學術論文,也不是單純的圖冊,而是以一種非常生動有趣的方式,將故宮珍藏的《海錯圖》中那些奇形怪狀、充滿想象力的生物一一展現在讀者麵前。作者不僅僅是簡單地羅列這些生物,而是深入挖掘它們背後的故事、傳說,甚至與當時人們的認知、生活息息相關的聯係。閱讀的過程就像是在跟著一位博學多纔的嚮導,穿越迴古代,親眼見證那些在陸地上、海洋裏,甚至傳說中纔存在的生物。書中的插圖精美絕倫,每一個細節都繪製得栩栩如生,配閤著解說,更是讓人身臨其境。我特彆喜歡作者對於一些生物的解讀,能夠將古籍中的描述與現代的科學知識相結閤,既保留瞭古人的智慧,又增添瞭新的視角,讓人腦洞大開。這本書不僅滿足瞭我對古生物的好奇,更讓我對中國古代的博物學研究和文化傳承有瞭更深的理解。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![BF:萬物簡史-(修訂本) [美]比爾布萊森 接力齣版社 9787544849579 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/29299506099/5b229d39Na6b275cf.png)