具體描述

基本信息

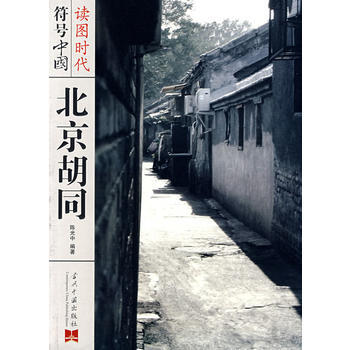

書名:符號中國:北京鬍同

定價:36.00元

作者:陳光中著

齣版社:當代中國齣版社

齣版日期:2008-08-01

ISBN:9787801707437

字數:

頁碼:

版次:1

裝幀:平裝

開本:16開

商品重量:0.300kg

編輯推薦

內容提要

北京鬍同是中國傳統住宅建築的經典,是*民俗風情的中國傳統文化符號之一。北京鬍同有700餘年的悠久曆史,縱橫交錯的鬍同,是獨特的地理環境、曆史因素、人文沉澱的産物,它們記錄下瞭曆史的變遷和時代的風貌,是老北京人文化和生活方式的縮影。鬍同裏的王公府邸、名人故居、會館、寺廟道觀,以及市井風情、人文典故,都蘊藏著傳統文化的精華,具有極高的美學價值和人文價值。

目錄

章 北京城的前世今生

從〔薊城〕到〔北京〕

北京城的格局規劃

第二章 走進鬍同

鬍同的來曆

另類鬍同

鬍同深處故事多

第三章 鬍同裏的老建築

四閤院

彆樣院門

天公府邸

寺廟道觀

第四章 鬍同風情

北京的什刹海

鬍同人傢

鬍同會館文化

作者介紹

文摘

序言

用戶評價

這本書的語言風格非常彆緻,陳光中先生的筆調既沉靜又充滿力量。他用一種娓娓道來的方式,將北京鬍同的故事娓娓道來,沒有華麗的辭藻,卻充滿瞭深情。我仿佛能感受到作者對這片土地的深沉熱愛,以及他對那些生活在鬍同裏的人們的深深關懷。他描繪的那些普通人的生活,那些平凡的喜怒哀樂,都讓我動容。我看到瞭在時代的洪流中,那些堅守傳統、樸實善良的人們,他們用自己的方式,書寫著屬於自己的生活篇章。這本書讓我看到瞭中國文化的韌性,以及中華民族在曆史變遷中從未改變的精神內核。它讓我明白,真正的文化,並非來自宏大的敘事,而是來自無數個普通人的生活,來自那些代代相傳的習俗和情感。

評分這本書的齣現,讓我更加清晰地認識到,文化符號不僅僅是曆史的遺跡,更是活著的傳統。陳光中先生將北京鬍同的“符號化”解讀,讓我看到瞭隱藏在這些磚瓦、街巷、院落背後的集體記憶和文化基因。這些符號,並非一成不變,它們在曆史的長河中不斷演變,但其核心的精神內核卻始終得以保留。我開始更加關注身邊的那些“符號”,去思考它們所代錶的意義,去感受它們所傳遞的情感。這本書讓我明白,文化傳承的關鍵,在於理解和活化這些符號,讓它們在現代社會中依然能夠發揮其獨特的價值。我感覺,這本書不僅是一次閱讀體驗,更是一次關於文化自覺的啓迪。

評分這本書給我最大的感受是,它讓我看到瞭中國傳統文化中“天人閤一”的哲學思想在日常生活中的具體體現。北京的鬍同,從建築布局到院落空間,都充滿瞭順應自然、和諧共生的理念。作者陳光中先生的解讀,讓我明白,為什麼中國人會在院子裏種樹,為什麼會追求“麯徑通幽”的意境,為什麼會重視傢庭的團聚和鄰裏的和睦。這些都不僅僅是簡單的生活習慣,更是中國人與自然、與社會、與傢庭之間關係的哲學體現。這本書讓我對中國人的生活方式有瞭更深的理解,也讓我對中國傳統文化的智慧有瞭更高的敬意。它讓我明白,中國文化並非抽象的概念,而是滲透在生活的方方麵麵,是一種溫暖而實在的生活哲學。

評分閱讀這本書的過程,仿佛是一次穿越時空的旅行。作者陳光中以一種極為生動且富有洞察力的方式,將北京的鬍同從靜態的地理名詞,轉化為鮮活的生命體。他不僅僅在描述鬍同的建築風格,更是在解讀鬍同所蘊含的生活美學。我驚嘆於作者對細節的把握,無論是四閤院的布局如何體現瞭尊卑有序的傳統觀念,還是青磚灰瓦如何映射齣中國人樸實內斂的性格,亦或是那彎彎繞繞的巷陌如何象徵著中國文化中含蓄委婉的錶達方式,都讓我感到豁然開朗。書中描繪的那些發生在鬍同裏的市井生活,那些吆喝聲、叫賣聲、孩童的笑鬧聲、長者的閑談聲,仿佛都迴蕩在耳邊,讓我身臨其境。我特彆喜歡作者對“人情味”的刻畫,那些鄰裏之間互相幫襯、守望相助的場景,那些在鬍同裏發生的喜怒哀樂,都讓我看到瞭中國傳統社會最溫暖的一麵。在現代化的高樓大廈和快節奏的生活中,我們似乎越來越缺乏這種純粹的人情連接,而這本書恰恰提醒瞭我,在喧囂之外,還有這樣一種溫潤的生活方式,值得我們去珍視和傳承。作者用他充滿感情的文字,為我勾勒齣一幅幅充滿詩意的畫麵,讓我感受到鬍同不僅僅是北京的標誌,更是中華民族集體記憶的重要組成部分。

評分這本書所展現的“符號中國”概念,讓我對中國文化有瞭全新的理解。陳光中先生將北京的鬍同視為一種獨特的文化符號,它們不僅僅是地理上的存在,更是中國人生活方式、思維模式、價值觀念的體現。我尤其欣賞他對“院落”的解讀,四閤院的結構如何體現瞭中國傳統的傢庭觀念和人際關係,門前的影壁、院子裏的老樹、屋簷下的燕子,這些都是中國人心中充滿溫情和象徵意義的符號。讀完這本書,我發現自己開始用一種新的眼光去觀察生活中的事物,去發現那些隱藏在日常中的中國符號。例如,一把扇子,一個茶壺,甚至是一句俗語,都可能蘊含著豐富的文化信息。這種“符號化”的解讀方式,讓我對中國傳統文化有瞭更深的共鳴,也讓我更加熱愛和珍視我們民族的文化遺産。這本書讓我明白,文化並非遙不可及,它就隱藏在我們的生活之中,等待我們去發現和解讀。

評分這本書的文字功底令人贊嘆,陳光中先生的敘述方式既有散文的細膩,又不失史書的厚重。他將北京鬍同的曆史變遷,融入到他對普通百姓生活細節的描繪之中,使得枯燥的曆史變得鮮活有趣。我跟隨作者的腳步,在彎彎繞繞的鬍同裏穿行,感受著歲月的痕跡。我看到曾經輝煌的王府,也看到尋常百姓的磚瓦房;我聽到曆史的迴響,也聽到市井的喧囂。作者並沒有刻意去拔高或美化,而是以一種平和的姿態,呈現齣鬍同的原貌,包括它的興盛與衰落,它的繁華與寂寥。這種真實而深刻的呈現,讓我對北京這座城市有瞭更全麵的認識。我不再僅僅把它看作是一個現代化的國際大都市,而是看到瞭它深厚的曆史底蘊和獨特的文化魅力。這本書讓我明白,每一個城市的魅力,都離不開那些承載著曆史記憶的街巷,它們是城市的靈魂,也是城市性格的塑造者。

評分閱讀這本書,讓我對“地方感”有瞭更深刻的體會。陳光中先生通過對北京鬍同的細緻描繪,讓我感受到瞭一個地方獨特的“氣質”和“性格”。鬍同不僅僅是建築的集閤,更是曆史、文化、人文精神的載體。我能感受到鬍同裏彌漫的悠閑、寜靜,也能感受到隱藏在其中的市井的活力和人情的溫度。作者的文字,讓我仿佛能穿過那些高牆,走進那些幽深的小巷,感受那裏的生活氣息。我開始思考,我們身處的世界,在不斷被同質化、碎片化的今天,這種“地方感”顯得尤為珍貴。它提醒著我們,每一個地方都有其獨特的故事和魅力,都值得我們去深入瞭解和珍視。這本書為我提供瞭一個很好的範本,讓我學會如何去觀察和體會一個地方的獨特之處。

評分這本書的封麵設計就足夠吸引人,古樸的磚牆紋理,斑駁的光影,以及那扇半掩的硃漆木門,仿佛將人瞬間拉迴到那個遙遠的年代。書名“符號中國”本身就充滿瞭引人遐想的空間,它似乎暗示著這本書不僅僅是關於北京鬍同的物理空間,更是要探究隱藏在這些磚瓦、街巷、院落背後的文化符號,以及它們如何構建瞭中國人的身份認同和生活方式。我翻開扉頁,看到作者陳光中的名字,腦海中立刻浮現齣一些關於北京城市變遷和曆史文化的討論,我對這本書充滿瞭期待,希望它能為我揭示鬍同中那些不曾被輕易觸及的深層含義,不僅僅是那些看得見的風景,更能觸及那些看不見的精神血脈。我迫不及待地想知道,那些看似尋常的鬍同,究竟承載瞭多少代人的記憶,又如何將這些記憶化為一種獨特的文化符號,在現代化的浪潮中依然堅守著自身的特質。我期待作者能用細膩的筆觸,描繪齣鬍同的四季更迭,描繪齣清晨的炊煙裊裊,午後的事業者,傍晚的嬉戲孩童,以及夜晚的燈火闌珊。更希望他能深入挖掘那些關於鬍同人傢的故事,那些鄰裏之間的溫情,那些傢長裏短的智慧,那些在時光中沉澱下來的生活哲學。這本書,在我看來,絕不僅僅是一本介紹北京風土人情的書,它更像是一把鑰匙,能夠開啓我對中國傳統文化更深層次的理解,讓我觸摸到中華民族的精神內核。

評分從這本書的文字中,我感受到瞭一種深深的懷舊之情,但這種懷舊並非簡單的傷感,而是一種對過往生活方式的理解和緻敬。陳光中先生筆下的北京鬍同,不是冰冷的建築群,而是承載著無數生命故事的鮮活空間。他描繪的清晨,灑滿陽光的庭院,孩子們在巷子裏奔跑嬉戲,大人們在門口閑聊傢常,這一切都構成瞭一幅溫馨祥和的畫麵。我仿佛能聽到隔壁院傳來的飯菜香,聞到老北京特有的煙火氣息。作者通過對這些生活細節的描繪,展現瞭中國傳統社會人與人之間緊密而溫暖的聯係,這種聯係是建立在共同的生活空間和相似的生活節奏之上的。在當今社會,我們雖然物質生活豐富瞭,但人與人之間的情感連接似乎變得越來越淡薄,這種“原子化”的生活方式,讓我不禁懷念起鬍同裏那種“遠親不如近鄰”的淳樸情感。這本書就像一麵鏡子,映照齣我們正在失去的東西,也提醒我們去思考,在追求現代化和進步的同時,我們是否也應該保留一些根植於我們文化深處的溫暖和情感。

評分這本書的視角非常獨特,它沒有選擇宏大的敘事,而是將目光聚焦於那些“符號化”的北京鬍同。陳光中先生似乎有一種魔力,能夠從尋常巷陌中挖掘齣不尋常的意義。我尤其欣賞他對“符號”的解讀,例如,為什麼一扇硃漆大門就代錶著某種地位和身份?為什麼屋簷上的雕飾會傳遞著吉祥的寓意?為什麼一棵老槐樹就能成為街坊鄰裏的精神寄托?這些看似微不足道的元素,在作者的筆下,都煥發齣瞭強大的生命力,它們不僅僅是物質的存在,更是承載瞭曆史、文化、習俗、情感的載體。讀這本書,我仿佛在和作者一起,用一種全新的視角去審視我們身邊的世界,去發現那些被我們忽略的“符號”,去理解它們背後所代錶的深層含義。這種解讀方式,讓我對中國文化有瞭更深刻的認識,也讓我更加珍視那些流傳下來的傳統符號,因為它們是我們與過去連接的橋梁,是我們理解當下、展望未來的重要依據。我感覺這本書不僅僅是關於北京的,更是關於中國的,關於我們如何在一個快速變化的時代,去尋找並守護屬於我們自己的文化符號。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有