具体描述

基本信息

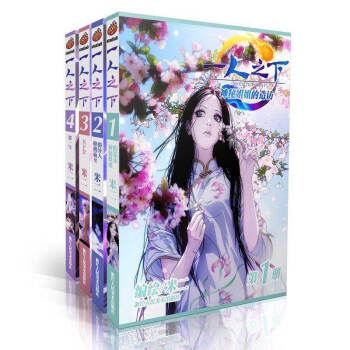

书名:凉生,我们可不可以不忧伤 3 花火文学系列

定价:23.00元

作者:乐小米

出版社:21世纪出版社

出版日期:2012-05-01

ISBN:9787539173238

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

魅丽2012年度重点图书——《凉生,我们可不可以不忧伤3》

花火*深虐的**系列,畅销六年,首印20,0000册

人气写手【乐小米】再续眼泪狂潮

赠送乐小米手绘卡!

这是人世间所有人都渴望的爱情,纯粹、无悔、纤尘不染。

凉生——有一片姜花园,一起到老,好不好?

姜生——我的出生,就是为了遇见他而来的吧。

程天佑——他用十七年让你爱上,那我就陪你用七十年忘记!

内容提要

故事延续了凉生第二部之后所发生的事件。在商界初立足的凉生,对同父异母的兄弟陆文隽永无止境的陷害应接不暇,为了护得姜生的周全,将她送到了程天佑的身边。而一心想保护凉生的姜生却私下与陆文隽签订秘密协议,不想导致凉生的事业遭遇滑铁卢甚至失业。凉生重操所学专业做一名汽车设计师,姜生经营一家小小花店,似乎两人的生活开始平静安详,可是未央出现携带的那个重磅消息,却让两人从此万劫不复。这一故事展现了青少年为梦想与爱情努力奋斗的生活面貌,弘扬了人世间的真善美,是一部体现当代都市生活,贴近青少年情感心理的作品。

目录

作者介绍

小米:畅销书作者,已出版《凉生,我们可不可以不忧伤1》、《凉生,我们可不可以不忧伤2》《美人如玉剑如虹》《谁教白马踏梦船》《梧桐那么伤》《苍耳》《青城》以及个人短篇合集《天已微凉》,平均在十万以上,累计逾千万。

文摘

序言

用户评价

这是一本需要“用心”而非“用眼”去阅读的书。它的叙事脉络,如同一个精巧的迷宫,初读时可能会因为支线人物和复杂的背景设定而感到一丝困惑,但正是这种“迷失感”,构成了阅读体验的核心乐趣。作者高超的笔力体现在她对“留白”的艺术把握上。很多重要的转折点、关键的对话,都不是直接呈现的,而是通过侧面的描写、环境的渲染,或者干脆是人物的沉默来暗示的。这要求读者必须时刻保持警觉,去捕捉那些潜藏在文字缝隙中的信息,去主动参与到故事的建构过程中。这种互动性极大地增强了阅读的参与感和满足感。我特别喜欢作者笔下那些具有强烈宿命感的配角们。他们或许只在某个章节出现,但却像精准的星辰一样,照亮了主角人生中某一个至关重要的瞬间,他们的几句箴言,往往比主角自己的内心挣扎更具穿透力。这本书不是在讲述“发生了什么”,而是在探讨“为什么会发生,以及当我们面对时,我们成为了谁”。这种对存在主义困境的探讨,使得整部作品的厚度远超一般的故事叙述。

评分这本书的名字,光是读出来,就带着一种难以言喻的宿命感和诗意。它似乎不是在讲述一个简单故事,而是在描摹一种情绪的流域,那里有阳光,也有无法驱散的阴翳。我记得第一次翻开它时,立刻就被那种文字的密度给“吸”了进去,不是那种快节奏的抓人,而是一种缓慢渗透、层层剥茧的魅力。作者的叙事节奏拿捏得极好,仿佛是老派的电影镜头,景深由远及近,先是铺陈一个广阔的背景,描绘出人物所处的时代氛围和环境,那种时代背景的压迫感和个人的渺小感,对比得异常鲜明。然后,镜头才聚焦到那些错综复杂的人物关系上,每一个选择、每一次对视,都像是被命运之手精心设计的棋局。最让我动容的是对“记忆”的处理。那些闪回的片段,不是生硬地插入,而是自然地融入当前的情节,带着情绪的余温,让读者在阅读新事件的同时,也在不断重温旧的伤痛或甜蜜。这本书最成功的地方在于,它没有试图给出一个简单的答案,而是提供了一个广阔的思考空间,让你去体会“忧伤”是如何从一种外在的境遇,逐渐内化成一种生命底色。那种文字的力量,在于它能让你在合上书本很久之后,依然能感受到那种挥之不去的、淡淡的惆怅,像窗外久未散去的雾霭。

评分这本书的语言风格,简直就像是为那些内心敏感、思绪繁复的人量身定做的一剂良药——或者说,是一面精准的镜子。它的句子常常带着一种音乐般的韵律感,即便是描绘最残忍的场景,文字本身也保持着一种优雅的姿态,这种强烈的反差,制造出一种令人心悸的美感。我注意到作者非常钟爱使用自然意象来隐喻人物的内心状态。比如,用“潮汐”来象征情感的起伏不定,用“枯萎的藤蔓”来暗示一段关系走向衰亡的必然性,这种象征手法的运用,达到了润物细无声的效果,让整个故事的意境得到了极大的提升。初读时可能会被这种诗意的外壳所吸引,但深读之后,你会发现其内核的坚硬与尖锐。作者对社会现实的观察同样犀利,虽然故事背景可能设定在某种特定的情境下,但其中探讨的关于身份认同、个体价值与群体期望之间的永恒冲突,是具有跨越时空的普适性的。读完后,我做的第一件事就是将书放回书架,然后静静地坐着,任由那些尚未完全消散的画面和对白在脑海中回旋,那种感觉,就像是看完一场大戏后,帷幕落下,但舞台上的灯光久久不愿熄灭。

评分我必须承认,这本书的阅读过程是伴随着一种深刻的“不适感”而展开的,但这恰恰是它高明之处。作者毫不避讳地展现了人性中最脆弱、最不堪一击的层面,那种直面残酷现实、拒绝提供廉价安慰的勇气,非常值得称赞。它不像很多流行的作品那样,试图在最后用一个大团圆结局来抚平读者所有的不安。相反,它更像是一位严苛的导师,在你经历了一番心灵的搏斗之后,让你自己去面对那份未解的局。这种真诚,在当下的阅读环境中是尤为珍贵的。文字间的张力,主要来自于人物内心世界的剧烈碰撞,他们之间的话语交锋,与其说是对话,不如说是两座孤岛在风暴中的相互试探与排斥。情节的推进,往往不是因为外部事件的推动,而是因为人物内部的某种临界点的突破。读完后,我不再单纯地用“喜欢”或“不喜欢”来评价它,因为它已经超越了简单的喜好范畴,它更像是一次精神上的探险,让你看到了自己内心深处那些不愿意触碰的角落,并带着那些新的认知,重新审视生活中的点点滴滴。

评分读完这本书,我感觉自己的精神世界经历了一场彻底的洗礼,那种感觉,就像是赤脚走过一片布满碎石和苔藓的古老小径。叙事者对人性的洞察力,简直可以用“锋利”来形容。他/她似乎毫不留情地揭示了人性的幽微之处——那些我们努力隐藏,不愿承认的自私、软弱,以及在巨大压力下做出的、看似不合逻辑的妥协。这本书的结构并非线性,更像是多条河流最终汇入同一片海洋,每一条支流都有自己独特的生命力和色彩。我特别欣赏作者对于“时间”这一维度的处理。时间在这里不是一个均匀流逝的刻度,而是具有弹性的、可以被情感拉伸和压缩的物质。有时候,一个瞬间的眼神交流会被拉长到占据数页篇幅,而漫长的岁月却可能被寥寥数语带过,这种处理极大地增强了阅读的沉浸感,迫使读者必须跟上作者的情感逻辑,而非仅仅是情节的逻辑。更难得的是,尽管主题沉重,基调压抑,但作者始终保持着一种克制的、近乎冷静的笔触,避免了过度的煽情和说教。这种距离感反而成就了一种更深层次的共鸣——读者不是被推着去哭泣,而是被邀请进入角色的困境,自己去寻找宣泄的出口。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有