具体描述

基本信息

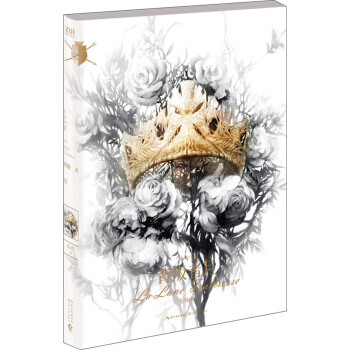

书名:致我们终将逝去的青春

定价:29.80元

作者:辛夷坞

出版社:百花洲文艺出版社

出版日期:2013-05-01

ISBN:9787550004115

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.459kg

编辑推荐

赵薇导演处女作,赵又廷、韩庚、杨子姗、江疏影领衔主演《致我们终将逝去的青春》。辛夷坞经典名作电影纪念版,连续7年青春文学****,随书附赠致青春电影珍藏卡册。

辛夷坞亲笔修订:对于玉面小飞龙来说,7年,可以改变的事情很多很多;对于辛夷坞来说,7年之后再次重温曾经青涩却真挚的文字,也会有很多不同的感受;而对于亿万的读者而言,这是一本值得用7年甚至一辈子一品再品的经典。

内容提要

自喻为“玉面小飞龙”的郑微,洋溢着青春活力,心怀着对邻家哥哥林静浓浓的爱意。两人约定到了大学就交往。可是当郑微终于考上林静所在城市的大学并联系林静时,却发现林静已经出国,并且事先没有告诉她任何消息。

生性豁达的她,埋藏起自己的爱情,决定专心享受大学时代的快乐生活,没想到却意外地爱上同学校的陈孝正,一个板正、自闭而又敏感、自尊的男孩。两个人好不容易走到一起,一起度过了很多幸福的时光,陈孝正却在毕业的时候选择了出国,放弃了郑微。这段感情给了郑微很大伤害,很长一段时间都对爱情避之不及。

几年后,林静和陈孝正都出现在郑微面前,而工作后的郑微也纠葛在工作、感情甚至阴谋之中。郑微感情的天平,会倾向于哪一个呢?

目录

作者介绍

辛夷坞,当下炙手可热的80后女作家!青春文学新领军人物!独创的“暖伤青春”系列女性情感小说连续7年成为亿万读者的心头*,本本长居排行榜冠军位置!其中,《致我们终将逝去的青春》更开创了青春电影先河,成为内地被成功搬上大银幕的部青春小说。与赵薇的强强联手,也开启了辛夷坞作品的影视新纪元,其所有作品均输出影视版权,且由豪华一线阵容打造,并将作为中国青春文学影视化成功的典型被输入到好莱坞和韩日等国。

系列代表作《致我们终将逝去的青春》、《原来》、《山月不知心底事》、《许我向你看》、《我在回忆里等你》、《蚀心者》等均已全新上市!2013年,《致我们终将逝去的青春》推出电影纪念版,限量发售!即将推出《晨昏》纪念单行本,新作《应许之日》潜心创作中!

文摘

序言

用户评价

我对这本书最深刻的印象,在于其语言风格的巨大张力。一方面,它有着散文诗般的优美和古典的韵味,词藻的运用考究,遣词造句之间流淌着一种克制而深沉的美感;另一方面,在描绘冲突和情感爆发的场景时,文字又变得极具穿透力和冲击力,毫不拖泥带水,直击核心。这种文风的交替使用,使得整部作品读起来跌宕有起伏,绝不沉闷。书中对于“遗憾”这个主题的探讨,尤其到位。它探讨的不是那种轰轰烈烈的失败,而是那种悄无声息的、因为年轻时的鲁莽和认知局限而造成的永恒的遗憾。读到某个角色面对昔日爱人时,那种欲言又止、千言万语汇成一句平淡问候的场景,我简直心都揪紧了,因为它太真实了,真实到让人怀疑作者是否偷窥了自己的日记。这本书成功地做到了文学性和可读性的完美平衡,它既有值得反复咀嚼的文学价值,又保持了极强的叙事吸引力,让人一气呵成却又回味无穷。

评分这本书的叙事结构极其巧妙,它不是那种平铺直叙的流水账,而是采用了多重视角和非线性叙事,像一个精密的钟表,各个齿轮咬合得天衣无缝,共同推动着故事复杂的情感走向。作者对于环境的渲染,尤其是在描绘南方小城的夏夜和北方大学校园的萧瑟秋景时,那种氛围感的营造达到了令人惊叹的地步。你几乎能闻到雨后泥土的气息,能感受到微风拂过脸颊的凉意。更值得称道的是,它成功地捕捉到了“时代变迁”对个体命运的隐形塑造力。角色们在时代的洪流中,他们的选择、他们的妥协,无不折射出特定年代背景下的社会思潮与个人理想之间的永恒冲突。它没有给出简单的答案或廉价的安慰,而是将所有的矛盾都赤裸裸地摆在了读者面前,引发了关于自由意志与环境限制的深刻哲学思考。读完后,我感觉自己的视野被拓宽了,不仅仅是为故事中人物的命运唏嘘,更是对人生诸多岔路口的选择有了更深层次的理解与共鸣。那种细腻入微的心理描写,犹如一把手术刀,精准地剖开了成长的痛楚与蜕变。

评分从阅读体验上来说,这本书像是一场漫长而又酣畅淋漓的宿醉,醒来后头脑清醒,却带着一丝不易察觉的宿醉后的感伤。它对细节的捕捉能力达到了令人咋舌的地步,一些微不足道的场景——比如图书馆里老旧的木桌子的纹理,食堂里某道菜的味道,或者某件被遗弃在角落的旧物——都被赋予了强大的情感载荷,瞬间将读者拉回特定的时空点。这种细节的堆砌并非累赘,而是构建了作品坚实的现实基础,使得那些宏大的情感主题得以扎根。同时,它在处理群体与个体关系方面也颇有独到之处,展示了青春期群体中微妙的排挤、依赖和相互依存的复杂生态。这本书的结尾,没有采用大团圆的模式,而是留下了一种开放式的、带着烟火气的余韵,让人明白,生活仍在继续,有些故事注定没有完美的句号,只有不断向前走。这种高明的收尾方式,极大地提升了作品的艺术感染力和持久的思考价值。

评分这部作品,初读时便被其浓郁的怀旧气息紧紧攫住,仿佛推开了一扇通往旧日时光的木门。作者的笔触细腻得近乎残酷,描绘的那些青春期的懵懂、热烈与迷茫,像极了我们每个人都曾经历过,却又在岁月的冲刷下逐渐模糊的碎片。我尤其欣赏其中对人物内心世界的深入挖掘,那些看似不经意的对白,实则暗藏了深沉的挣扎与成长的代价。它不只是简单地记录了校园生活,更是对“逝去”这一主题进行了深刻的探讨。时间像一条永不停歇的河流,卷走了那些纯粹的激情,留下的也许是更复杂、更沉重的现实。书中对友谊和初恋的刻画,没有落入俗套的浪漫化,而是掺杂了误解、错过和无可奈何,这种真实感让人在阅读时几度哽咽,因为它击中了我们心中最柔软、也最不愿意触碰的回忆角落。每读完一个章节,都会停下来,点上一支烟,望着窗外,任凭思绪在过去与现在之间来回穿梭,体会那种“回不去了”的酸楚。这种体验,已经超越了一般小说的范畴,更像是一面映照自身青春的镜子,清晰、锐利,让人不得不直视那些曾经被我们匆匆略过的瞬间。

评分这部作品的魅力在于它对“成长”的定义是多维度的,它拒绝将青春期浪漫化成只有阳光和笑声的乌托邦。它坦诚地展现了青春期中那些黑暗的、令人羞耻的、甚至有些卑微的角落。比如,对社会阶层差异的敏感,对自我身份认同的焦虑,以及在集体压力下个体如何努力维持自我尊严的挣扎。作者没有回避这些复杂的人性阴影,反而将其作为构成人物立体性的重要基石。那些看似“坏”的角色,在深入剖析后,你反而能看到他们内心深处的伤口和动机,这使得整部作品充满了人性的复杂与光辉的对立统一。我欣赏这种不加粉饰的勇气,它让读者在阅读过程中,不得不进行更深层次的自我反思:我是否也曾在年少时,因为无知而伤害了重要的人?这种反思的力量,才是优秀作品最核心的价值所在。它提供的不是逃避现实的安慰剂,而是直面现实的勇气。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有