具体描述

基本信息

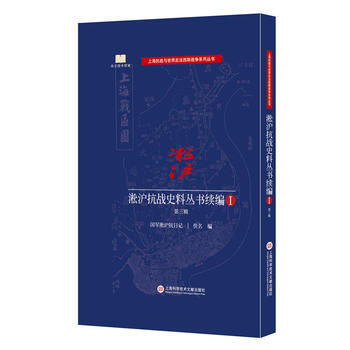

书名:淞沪抗战史料丛书续编 第三辑

定价:98.00元

作者:

出版社:上海科学技术文献出版社

出版日期:

ISBN:9787543972568

字数:

页码:

版次:1

装帧:

开本:

商品重量:0.4kg

编辑推荐

无

内容提要

无

目录

无

作者介绍

无

文摘

无

序言

无

用户评价

这本书的装帧实在让人眼前一亮,那种厚重的纸质感,配合着精心设计的封面,立刻就给人一种严肃且有分量的感觉。我一直对那个年代的历史抱有浓厚的兴趣,尤其是淞沪战场上的细节,很多教科书上只是寥寥数笔带过。翻开第一页,那种扑面而来的历史尘埃感,仿佛把我瞬间拉回了那个硝烟弥漫的年代。里面的图文排版处理得相当用心,既有清晰的旧照片,也有专家对当时战役部署的详细分析。阅读起来,完全不是那种枯燥的官方记录,而是充满了鲜活的生命力。那些文字,字斟句酌,每一个标点符号似乎都在无声地诉说着那个时期国人的坚韧与牺牲。我特别欣赏作者在处理那些侧面史料时的谨慎态度,引用来源清晰可考,让人读得心服口服,不至于产生“野史”的疑虑。这套书的持续编纂,无疑是对那段悲壮史诗最好的致敬和传承。

评分对于我这种业余研究者来说,这本书的价值在于它极大地提升了信息获取的效率和准确性。过去零散地收集资料,常常需要横跨不同领域的文献,耗时耗力。而这套续编,显然汇集了大量难以获取的第一手档案,并进行了系统化的整理和标注文献出处。我发现其中关于特定武器型号性能对比的章节,比我之前参考的任何资料都要详尽和精准。它不仅仅是史料的堆砌,更是一种高效的知识整合工具。我甚至将它作为案头参考书,在阅读其他关于抗战的书籍时,随时可以对照查阅里面的原始记录来验证某些论点的可靠性。这种扎实可靠的资料库性质,让它在众多抗战研究读物中脱颖而出,成为我书架上最重要的工具书之一。

评分说实话,拿到这本史料集,我最大的感受是震撼,那种直击人心的历史力量是任何文学创作都难以企及的。我花了整整一个下午,沉浸在那些关于江湾、宝山、闸北等地的微观战场描述中。作者似乎不仅仅是在罗列时间线和伤亡数字,他更是在试图还原每一个普通士兵在面对巨大火力差距时内心的挣扎与抉择。特别是关于后勤补给那一部分的论述,非常到位,它揭示了在装备完全不对等的情况下,中国军队是如何依靠信念和近乎奇迹般的组织能力支撑起那场艰苦卓绝的防御战。每当我读到某个关键节点的决策失误或关键人物的英勇事迹时,都会忍不住停下来,去查阅相关的地图,试图在脑海中重构当时的地理环境和战术布局。这套书的价值,在于它填补了宏大叙事下那些被遗忘的、却至关重要的“灰度地带”。

评分与其他一些侧重于歌颂或批判的同类著作不同,这本史料丛书给我的感觉是极其克制和客观,恰恰是这种冷静,才让历史的重量更加凸显。我尤其赞赏它在信息呈现上的多维度策略。除了标准的军事文书,书中还穿插了当时民间社会对战事的反应、国际观察员的报道摘要,甚至包括一些侧重于文化机构如何抢救文物、转移人员的记录。这种全景式的记录手法,让读者得以从社会、政治、军事等多个层面去理解淞沪抗战的复杂性,它不再是一个孤立的军事事件,而是整个民族命运的缩影。我感觉自己不是在“阅读”历史,而是在“解剖”历史,去探寻每一个决策和行动背后的深层逻辑。这种严谨求实的态度,是学术史料最宝贵的品质,它拒绝浮夸,只呈现真相。

评分这套续编的深度和广度,远超我之前的预期。我本来以为它会是简单地将零散的档案进行简单汇编,但实际上,它更像是一部经过严谨学术锤炼的专题研究报告集合。最让我印象深刻的是其中关于不同军种协同作战的探讨,特别是海军和陆军在初期如何配合防御,以及随后在火力压制下如何艰难转进的细节。那些数据图表,虽然初看有些复杂,但配上详实的注释,却能让人迅速把握住战局的关键变量。我注意到,作者引用了大量的口述史料,这无疑极大地增强了文本的立体感和情感张力。那种来自亲历者的朴素叙述,比任何官方文件都更具穿透力,它们共同构筑了一幅复杂而真实的淞沪抗战全景图。对于任何一个想深入了解这场战役背后复杂运作机制的军事爱好者或历史研究者来说,这都是一份不可多得的宝藏。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![{RT}米兰德女士发型设计、修剪、烫染、接发、盘发-[英] 格林 等,程玲,马勤 时代出版 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29800678682/5b36af3bNee05dcb2.jpg)