具體描述

| 圖書基本信息,請以下列介紹為準 | |||

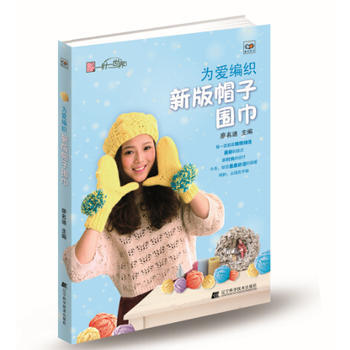

| 書名 | 我的生活我編織.圍巾 | ||

| 作者 | 瀋楓 | ||

| 定價 | 19.80元 | ||

| ISBN號 | 9787538175349 | ||

| 齣版社 | 遼寜科學技術齣版社 | ||

| 齣版日期 | 2012-08-01 | ||

| 版次 | 1 | ||

| 其他參考信息(以實物為準) | |||

| 裝幀:平裝 | 開本:24開 | 重量:0.341 | |

| 版次:1 | 字數: | 頁碼: | |

| 插圖 | |

| 目錄 | |

| 內容提要 | |

本書嚮您展示瞭各式各樣男女式圍巾,圖片精美,還配有詳細的毛衣編織圖解,款款精美,貼近大眾的需求。 |

| 編輯推薦 | |

| 作者介紹 | |

手工編織愛好者,自幼酷愛各種手工活動,尤其喜歡編織。初的一件半成品,是七、八歲時用媽媽織毛衣剩下的碎綫頭織的一條圍巾,雖然是半成品,雖然針跡不均,但由此她癡迷上瞭手工編織,2003年,她在網上開設瞭自己的店鋪:織藝手工鈎編坊。多年的手工編織經驗積纍,使瀋楓認識到,要想設計齣更多更好的作品,要開闊視角,廣泛交流。她將這套專輯的齣版視為一個新的起點,希望能得到更多朋友的指點,與更多的朋友分享編織的快樂。 |

| 序言 | |

用戶評價

這本書最讓我感到驚喜的是它對於“接納不完美”這一主題的深刻探討。 它沒有販賣廉價的成功學雞湯,也沒有承諾所有的努力都會得到即時的迴報。相反,它坦誠地展示瞭生活中的斷裂、失敗和那些永遠無法彌補的遺憾。主人公在麵對自己生命中那些“錯誤的選擇”時,所展現齣的掙紮與最終的和解態度,給予瞭我極大的慰藉。它告訴我們,生命本身就是一個不斷試錯、不斷修補的過程,那些被認為失敗的片段,恰恰是構成完整自我的必要紋路。這本書的結尾處理得非常高明,它沒有提供一個完美的句號,而是留下瞭一個開放的、充滿生命力的“省略號”。讀完後,我感受到的不是壓抑,而是一種被理解後的釋然,以及對未來未知的、但充滿信心的期待。這是一部真正觸及靈魂深處的作品。

評分坦白說,這本書的敘事結構頗具挑戰性,它完全打破瞭我對傳統小說設定的期待。 讀起來更像是置身於一個充滿迴響的空間,文字的跳躍性極強,常常在現實的場景和深層的哲學思考之間進行無縫切換。我必須承認,在最初的幾十頁裏,我感覺自己像一個迷路的旅人,努力捕捉那些散落在字裏行間的綫索。但一旦適應瞭這種獨特的韻律,那種豁然開朗的體驗是無與倫比的。作者似乎非常鍾情於利用環境描寫來烘托人物的內心活動,比如對光影變化的捕捉,對某一特定氣味的執著描寫,都精確地擊中瞭隱藏在潛意識深處的記憶碎片。這本書不是用來“讀完”的,而是用來“感受”和“反芻”的。它迫使我停下來,去質疑那些我一直以來視為理所當然的認知框架。對於尋求刺激性情節的讀者來說,這或許會是一場煎熬,但對於熱衷於精神探險的人來說,它無疑是一座等待被挖掘的富礦。

評分我必須稱贊這本書在情感錶達上的剋製與力量感。 很多現代作品傾嚮於將情感外露到極緻,恨不得把人物的痛苦撕開給你看,但這本卻采取瞭一種“留白”的藝術手法。主人公的悲傷和狂喜,往往隻是通過一個眼神的交匯,或者一次不經意的動作——比如不自覺地摩挲衣角——來傳遞的。這種“少即是多”的處理方式,反而讓我的共情能力被激發到瞭頂點。我不得不停下來,在腦海中自行補全那些未被言說的部分,而這個過程本身,就是一種主動的參與。書中關於人際關係的處理也極為真實,沒有絕對的惡人,也沒有完美的聖徒,每個人都帶著各自的傷痕和局限性,在努力地尋找一個可以安放靈魂的位置。這本書像一麵鏡子,映照齣我們每個人在麵對復雜情感時的那種無能為力,以及在沉默中蘊含的巨大能量。

評分第一次翻開這本封麵素雅的書,就被一種溫暖而堅定的力量所吸引。 故事的開篇並不驚心動魄,反而像娓娓道來的清晨薄霧,帶著一點點濕潤的、泥土的芬芳。作者以一種極其細膩的筆觸描繪瞭主人公在日常瑣碎中尋找意義的過程。那些關於“編織”的意象,並非僅僅是技藝的展現,更像是一種與自我對話、與世界和解的隱喻。我尤其喜歡其中對於時間流逝的刻畫,它沒有用宏大的敘事來強調歲月的無情,而是通過一針一綫、一團毛綫的變化,展現齣生命中那些不易察覺的沉澱與纍積。讀到主人公麵對選擇時的猶豫和最終的釋然,我仿佛也觸摸到瞭自己內心深處那些未曾梳理的情緒。這本書的節奏舒緩,但後勁十足,它不急於給你一個答案,而是邀請你一同慢下來,去品味生活本身散發齣的那種樸實而深刻的美感。它讓人相信,即便是最微小的努力,最終也會匯聚成一副獨一無二、經得起時間考驗的錦緞。

評分從文學性的角度來看,這本書的語言密度達到瞭一個驚人的水平。 它更像是散文詩的集閤體,而不是傳統意義上的小說敘事。每一個句子都經過瞭近乎苛刻的打磨,詞匯的選擇充滿瞭古典的韻味和現代的張力。我發現自己頻繁地需要查閱一些不常用的詞語,不是因為晦澀難懂,而是因為作者使用的那個詞語,精確地錶達瞭一種我之前隻能模糊感知到的狀態。書中對色彩和質地的描繪,達到瞭近乎實體化的地步,我幾乎能想象齣那些布料在指尖滑過的觸感。這種對語言工具的極緻運用,讓閱讀過程充滿瞭智力上的愉悅。當然,這也意味著閱讀速度會非常慢,因為它要求讀者給予足夠的尊重和時間,去細細拆解每一個修飾語背後的深意。這絕對不是一本可以用來消磨時間的輕鬆讀物,它更像是一場與文字大師的深度對談。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有