具体描述

基本信息

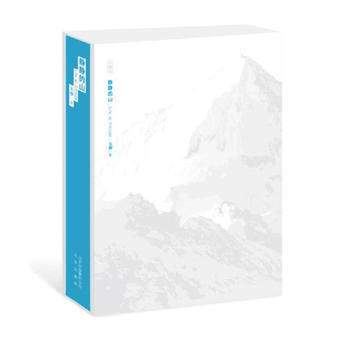

书名:《静静的山》(珍藏版)

定价:199.00元

作者:王静

出版社:北京出版社

出版日期:2014-11-01

ISBN:9787200109535

字数:

页码:

版次:1

装帧:精装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

当你看完这本书时,也许,你能看到我之所以运气好的‘另一面’——到底是什么给了我那么多?

人生就像攀登一座高山,能否达成目标,重要的不是你现在的位置,而是你选择向哪个方向移动。每个人,只要脚步不停,距离梦想会越来越近。

你可以不登山,但你总会遇到自己的那座“8000米”;你可能不知道正确的路,但你总会发现路由心生。

人生就是一种体验,梦想和勇敢,就是一种能力。

重要的不是你现在的位置,而是你将向哪个方向移动。

内容提要

“当你看完这本书时,也许,你能看到我之所以运气好的‘另一面’——到底是什么给了我那么多?”—王静

《静静的山》(珍藏版),是传奇女性王静(新浪微博@飞雪静静)本书《静静的山》的升级珍藏版。书中不仅讲述她从打工妹到上市公司联合创始人,从香山到珠峰,5年登顶7座8000米雪山,足迹到地球三极的攀登故事,还增添了她2013年一周内无氧登顶努子峰后连登珠峰并第二次登顶的经历。

珍藏版内页采用进口轻型纸印刷,雅致轻盈。精装纯白封面烫压出攀登者影像,意在激励所有人生的攀登者,步步*。特殊材质的函套上,隐约透着王静在洛子峰上所拍摄的珠峰另一面,那是王静女士献给所有读者的深深祝福。

人生就像攀登一座高山,能否达成目标,重要的不是你现在的位置,而是你选择向哪个方向移动。每个人,只要脚步不停,距离梦想会越来越近。

目录

目录

前言:跨越

Preface:AbovetheSummit

引言我还回得去吗?……

Forward:AmIAbletogoBack?

只缘此山中:2007乞力马扎罗

BecauseoftheMountain:Kilimanjaro2007

风雪夜归人:2007卓奥友

ThroughtheStorm:ChoOyo2007

等我回来:2008希夏邦马

WaitingforMyReturn:Shishapangma2008

生死不负约:2009马纳斯鲁

ThePromise:Manaslu2009

只为站在这里:2010珠穆朗玛

JusttobewithYou:Qomolangma2010

何似在人间:2011南极

Heaven’sHorizon:Antarctica2011

大爱无形:2011洛子峰

HowGreatThouAre:Lhotse2011

速战速决:2012马卡鲁

ASpeedyAscend:Makalu2012

永不言弃:2012布洛阿特

NeverGiveUp:BroadPeak2012

路无止境:2013努子峰珠穆朗玛CloudRoad:NuptseandQomolangma2013后记路由心生

Postscript/TheWaytoReadMind

作者介绍

她是被誉为“高山雪莲”、“商界木兰”、“中国十大正能量女性之一”的奇女子。登顶过7座8000米雪山,足迹到地球三极。在山上,她遭遇过雪崩,经历过12级风,多次与死神擦肩而过。她出生在四川资阳的小山村,却是中国上市公司户外品牌“探路者”的联合创始人。中国登顶8000米山峰多的女性。登山、创业之外,她更注重企业的社会责任,热衷于环保并从事公益事业。她,就是王静,飞雪静静。《静静的山》是她的本书。她是:

位登顶海拔8156米玛纳斯鲁峰的中国女性

位登顶海拔8012米希夏邦马峰的中国业余登山女性

位从南坡登顶海拔8844米珠穆朗玛峰的中地女性

位登顶海拔8516米洛子峰的中国女性

位登顶海拔8051米布洛阿特峰峰的中国女性

位登顶7座8000米以上山峰的中国女性

王静登山探险历程

2007年3月,乞力马扎罗山,海拔5895米,登顶

2007年9月,卓奥友峰,海拔8201米,登顶

2008年10月,希夏邦马峰,海拔8012米,登顶

2009年4月,PK64个户外项目进入前4名,到达北极

2009年7月,玉珠峰,海拔6178米,跨越

2009年9月,马纳斯鲁峰,海拔8156米,登顶

2010年5月,珠穆朗玛峰,海拔8844米,南坡登顶

2010年12月,文森峰(南极高峰),海拔4897米,登顶

2011年1月,徒步115公里到达南极点

2011年5月,洛子峰,海拔8516米,登顶

2012年5月,马卡鲁峰,海拔8463米,登顶

2012年7月,布洛阿特峰,海拔8051米,登顶

2013年4月,努子峰,海拔7861米,无氧登顶

2013年5月,人类登顶珠峰60周年,重返珠峰

2014年1月-6月,历时143天,完成“地球九级”挑战项目

文摘

序言

用户评价

说实话,这本书初读时,我感觉自己像一个迷路的孩子,被作者铺陈开来的意象迷住了,一时之间不知该抓住哪一根稻草。它的结构松散,主题游移不定,不像传统文学作品那样目标明确、逻辑清晰。然而,正是这种看似“漫不经心”的自由感,构成了它独特的魅力。它更像是一组精心排列的碎片,每一片都闪耀着独立的光芒,只有当你把它们散落在时间的长河里去观察时,才能感受到它们之间若有似无的联系。这种阅读体验是极其私人的,每个人在其中都能构建出属于自己的意义网络。我尝试用分析的眼光去解构它,但很快就放弃了,因为这本书拒绝被框定、被标签化。它要求你放弃控制,完全沉浸进去,去体验那种无目的的漂流感。对于习惯了快餐式阅读的现代人来说,这无疑是一个挑战,但回报却是丰厚的——那是对思维惯性的温柔颠覆。

评分这部作品简直是一部精神的避难所,每一次翻开,都仿佛能听到远古的回响,让我在喧嚣的尘世中寻得一隅清净之地。作者的文字如同山涧的清泉,看似平淡无奇,却蕴含着深不可测的力量,能瞬间洗涤掉心头的浮躁与疲惫。它不是那种急于倾诉或炫耀技巧的文字,而是以一种近乎冥想的姿态,缓缓铺陈开来,引领读者进入一个只属于心性的广阔空间。我尤其欣赏它在描摹自然景象时所流露出的那种克制而又深沉的情感,没有过度的渲染,却能精准地抓住事物最本质的韵味。读这本书,需要的不是快速的阅读速度,而是慢下来,细细品味那些留白之处,去感受文字背后那份历经岁月沉淀的宁静与智慧。它让我重新审视了自己与周遭环境的关系,明白真正的力量往往藏匿于最不起眼、最不引人注目的角落。

评分从装帧和整体设计来看,这本书本身就是一件艺术品,它的存在本身就传递出一种对“慢”的执着和对“质感”的尊重。但更重要的是,它成功地将这种外在的精致感,转化为了内在的阅读体验。它没有试图去解决任何宏大的问题,反而专注于捕捉那些稍纵即逝的美好瞬间——比如清晨第一缕阳光穿过树叶的缝隙,比如雨滴打在窗棂上发出的细微声响。这些瞬间被作者以近乎虔诚的态度记录下来,仿佛生怕惊扰了它们的美丽。阅读它,就像是进行了一次精神上的“断舍离”,那些不重要的、喧嚣的杂音都被有效地过滤掉了。我感觉自己好像完成了一次精神上的深度清洁,重新获得了面对日常琐碎的勇气和耐心。这是一本需要被珍藏,并在特定心境下反复阅读的作品,它像一面镜子,映照出我们内心深处对纯粹与永恒的渴望。

评分我必须承认,这本书的阅读门槛相当高,它并不迎合大众口味。如果你期待的是情节跌宕起伏、人物个性鲜明的作品,那你很可能会感到失望甚至困惑。它所构建的世界,是内省的、抽象的、且充满留白的。作者似乎不太关心读者是否“理解”了他,他更关心的是如何将那些难以言喻的、介于梦境与现实之间的感受物化成文字。因此,这本书更像是作者与自己的一场深度对话,而我们,是荣幸的旁听者。我在阅读中体会到了一种强烈的“疏离感”,但这种疏离并非负面的,它提供了一种独特的视角,让我们得以跳脱出日常生活的琐碎,以一个局外人的身份冷静地观察自己的存在。这是一种非常“智性”的阅读体验,需要读者投入大量的思考和自我投射,才能真正感受到文字背后的张力。

评分这本书的书写手法实在是高明得令人咋舌,它巧妙地运用了一种“反叙事”的策略。你以为它要讲一个故事,它却突然转向对光影的捕捉;你以为它要探讨一个哲学命题,它却又回到了对某种细微感官体验的极致描摹。这种不断地拉扯和转移,使得阅读过程充满了意料之外的惊喜。我发现自己总是在不经意间被某个词语或某个短句击中,那种感觉就像是内心深处某个被遗忘的角落突然被一束光照亮。它对语言的驾驭达到了出神入化的地步,并非华丽辞藻的堆砌,而是对词汇本身力量的精准拿捏,每一个字都像是经过了千锤百炼才被安放在那里,恰到好处,不多不少。读完后,合上书页,那种“余韵”是极其持久的,它没有轰轰烈烈的结局,却在心底留下了一片久久不能散去的雾霭,让人回味无穷。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有