具体描述

| 产品展示 |

| 基本信息 |

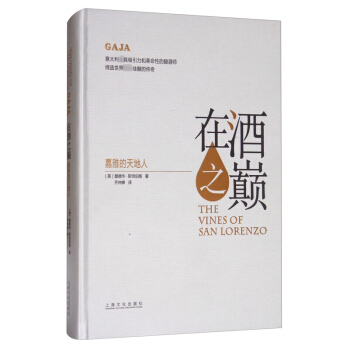

| 图书名称: | 在酒之巅 嘉雅的天地人 |

| 作 者: | 爱德华·斯坦伯格 |

| 定价: | 88.00 |

| ISBN号: | 9787553507293 |

| 出版社: | 上海文化出版社 |

| 开本: | 16 |

| 装帧: | 精装 |

| 出版日期: | 2018-1-1 |

| 印刷日期: | 2018-1-1 |

| 编辑推荐 |

| 内容介绍 |

| 《在酒之巅:嘉雅的天地人》讲述意大利具革命性的酿酒师安杰罗·嘉雅(Angelo Gaja),酿造世界佳酿的传奇。全书深入解读酿酒的详细过程及步骤,同时交织着两条脉络:一是集中介绍1989年圣罗伦佐红酒的酿造过程,从葡萄种植、采收、酿制到灌装的步骤,细腻生动,娓娓道来;另一个是述说安杰罗·嘉雅,怎样把一款默默无闻的红酒——芭芭罗斯科,打造成国际名酒。 《在酒之巅:嘉雅的天地人》风格独特,令爱酒人爱不释手。充满了引人入胜的细腻描写,轻松的风格又令专业的葡萄酒技术问题浅显易懂。一些细节也令人惊讶,为什么你的词典里对葡萄酒的解释可能是谎言…… 《在酒之巅:嘉雅的天地人》是对葡萄酒的颂歌,是作者爱德华·斯坦伯格和译者齐仲蝉的倾情力作。 |

| 作者介绍 |

| 目录 |

| 在线试读部分章节 |

| 《在酒之巅:嘉雅的天地人》: 他的父母靠着基本的农耕糊口,土地是腓德烈克生命的一部分,但他的思维观念和父母不同。从专科学校毕业后,他在威尔斯(Wales)-家农场工作,负责栽种蛇麻草与南瓜。他常到伦敦,“旅游才是真正的学习。”他说。萍水相逢的异乡人和涉足过的博物馆,都在他的人生里留下了印记。 在葡萄园里工作的人,是被遗忘的一群。领头羊的酒庄犹如明星,的酿酒师不只让酒成名,自己也同样声名鹊起,而照料葡萄藤的人,则离聚光灯十分遥远。 “你不能抱着拿多少薪水千多少活儿的心态来做这份工作。”腓德烈克说,他今年不得不放弃休假,因为春季恶劣的气候使得葡萄园里的工作大幅落后,他只好利用夏季来追赶进度。“眼光要放得远,现在的付出往往要好几年以后才看得见。” 腓德烈克用手剥开泥块,利落地一分为二。“就跟橘子一样。”他笑着说。他的努力,渐渐看得见成果了。 在门外汉的脚下,葡萄园的土地不过是用来行走的,他根本不会去思考土壤底下埋藏了什么。 “结构是重要的,却很少有人在意。”腓德烈克的声音十分激动。葡萄园里的葡萄藤宛若植物国度里的贵族,但是,他们与平民百姓有着同样的生理需求。结构决定了土壤如何调节水与空气这两个重要的元素。 土壤的结构和质地息息相关,这牵涉到其中沙砾、淤泥与黏土的比例。沙砾的粒子大,黏土细,淤泥则介于两者之间。结构指的是这些粒子间的聚集及组合。不管是质轻的沙砾,抑或是质重、含大量黏土的土壤,因为它们都没结构,所以无法在腓德烈克手中被一分为二。黏土遇水膨胀,气孔紧闭,就无法排水,导致水在葡萄藤根部淤塞,造成缺氧。沙砾则留不住水分,若干旱期过长——这情形在芭芭罗斯科很有可能发生,葡萄藤会停止生长,甚至死亡。我们真正需要的是“张力”——这也是腓德烈克挂在嘴边的词汇之一。 “既能排水,又能储水。”腓德烈克吟道,“这是个叠句。”他似乎没发现自己讲起英文很押韵。 “圣罗伦佐的土壤含有百分之十的沙砾,百分之二十的粗淤泥,百分之四十的细淤泥,还有百分之三十是黏土。主要是淤泥让土质达到了平衡。”他解释。 腓德烈克有个采样棒,用来测量土壤的深度,并可抽取不同土层的采样。他把棒子插入土中,深到不能再深,刻度显示为二十八英寸。在采样棒底部的土壤十分紧密,含有少量石灰岩。他走到另一条小径,沿着斜坡往下走了几排,这一带的葡萄藤枝叶较茂密,枝干也粗些。他将棒子再次用力往下钻探,这次深达三十二英寸。 “对葡萄藤而言,这里的诱惑太多了。”他略带调侃地说,“就跟人一样,冰箱里的食物越多,人就越胖。这里的土壤肥沃,所以葡萄藤很有活力。” 他说“活力”两个字的口气,好像这个词难登大雅之堂,没资格在葡萄栽植的专业术语中占一席之地。“柔弱”才是值得夸赞的词汇。柔弱才是力量。 有些父母因为把精力花在工作上,导致疏于照顾孩子。葡萄藤若是过分茁壮、生长期拉得太长,原本供给果实的养分便会减损,果实因而比较晚熟,果皮脆弱所以无法抵御病害,茂密交缠的葡萄叶反而会添麻烦;此外,果串越大,味道就越淡。 葡萄藤的生长活力,可以从两方面来观察:一是幼芽在一个季度中的增长;二是枝干的粗细,两者都能计量出来。 …… |

.............

用户评价

从人物塑造的角度来看,这本书展现了作者惊人的洞察力和共情能力。我很少在虚构作品中遇到如此立体、如此具有“呼吸感”的角色群体。他们不是扁平化的符号,而是充满了内在的矛盾和生长的可能。你会看到一个角色在前一页还表现出近乎神性的光辉,在下一页却因为最世俗的欲望而跌入泥淖,这种真实感极大地增强了故事的说服力。更令人赞叹的是,作者非常擅长通过细微的肢体语言、无意识的习惯动作,甚至是沉默,来揭示角色的真实内心世界,而不是依赖冗长的内心独白。这种“少说多做”的叙事手法,极大地锻炼了读者的观察力。跟随这些人物的命运起伏,我经历了一场情感的过山车,对人性的复杂幽微之处有了更深一层的理解。当我最终放下书卷时,感觉自己仿佛与这些虚构的人物一同度过了漫长而真实的一段人生旅程,他们的成功与失败,都带给我一种切身的触动,仿佛他们就存在于我们身边,影响着我们的选择。

评分这部作品的叙事节奏把握得极为精妙,犹如一场精心编排的交响乐,时而低回婉转,如同清晨薄雾笼罩下的湖面,引人入胜地铺陈着人物的内心世界与错综复杂的关系网;时而又陡然拔高,爆发出雷霆万钧的力量,将读者瞬间卷入宏大的历史洪流或情感的惊涛骇浪之中。作者对时间线的处理手法尤为高明,他并不拘泥于线性的叙事,而是巧妙地运用闪回与预叙,使得故事的肌理呈现出一种多维度的立体感。这种叙事策略,不仅有效地避免了情节的拖沓,更重要的是,它让读者在阅读过程中始终保持一种探索和重构的参与感,仿佛亲自参与了这场历史的见证。特别是那些关键的转折点,它们不是生硬地摆在那里,而是水到渠成地从前文的细微铺垫中生长出来,每一次的顿悟都伴随着强烈的震撼感。你可以清晰地感受到,每一个场景的切换,每一个段落的过渡,都经过了深思熟虑的打磨,目的在于最大化地激发读者的好奇心和情感共鸣。读完合上书本的那一刻,脑海中回荡的,不是故事的终结,而是那些未尽的悬念和那些在潜意识中被反复咀嚼的细节,这才是真正优秀文学作品的魅力所在,它让你在阅读结束后依然久久不能平静。

评分这本书的语言风格简直是一场华丽的文字盛宴,充满了古典的韵味与现代的张力,让人读起来有一种沐浴在文学光辉下的感觉。作者的遣词造句精准而富有诗意,他仿佛是一位技艺高超的雕塑家,用文字的凿子细细打磨每一个词语和句子,使其不仅仅是信息的载体,更成为了独立的艺术品。我尤其欣赏作者在描摹环境和烘托气氛时所展现出的高超技艺。无论是对某地特定光影的捕捉,还是对人物微妙情绪波动的捕捉,都达到了令人叹为观止的细腻程度。他笔下的世界,并非仅仅是苍白的背景板,而是充满了生命力和象征意义的有机整体。阅读过程中,你经常会遇到一些意想不到的比喻和排比,它们非但没有破坏阅读的流畅性,反而像散落在丝绒上的钻石,每一次闪光都提升了文本的质感。对于那些追求文学美感的读者来说,这本书无疑是一份不可多得的礼物。它提醒我们,文字的力量可以超越其表面的意义,触及到人类共通的情感深处,唤醒那些我们自己都未曾察觉的感知力。这是一种纯粹的、高级的阅读享受,值得反复玩味。

评分我必须承认,这部作品的深度是令人敬畏的,它绝非那种可以一目十而尽的通俗读物,它更像是一部需要耐心和反思才能完全领悟的哲学探索。作者似乎对人性中的那些永恒的困境——关于自由与宿命、真实与幻象、个体与群体的冲突——有着深刻而独到的洞察力。他没有给出简单的答案,而是将这些矛盾呈现在读者面前,迫使我们自己去面对和审视。书中的许多情节和对话,乍看之下似乎只是推动故事发展,但细细品味,却蕴含着对社会结构、道德边界乃至宇宙法则的隐晦探讨。每一次的阅读体验都像是剥开洋葱的层次,每一次的深入都揭示出更深一层的意义结构。这种复杂性要求读者必须保持高度的专注力,稍有懈怠,便可能错过那些构建起宏大思想体系的细小砖石。对于那些厌倦了浅尝辄止的流行小说,渴望在阅读中获得思想激荡和精神成长的读者而言,这部作品提供了一个绝佳的、广阔的思辨场域,其价值经得起时间的考验。

评分这本书在结构上的创新性是值得大书特书的。它拒绝了传统的叙事框架,转而构建了一个如同迷宫般精巧的文本空间。这种结构上的大胆尝试,使得故事本身变成了一种解谜的过程。章节之间的衔接不再是简单的“接着发生”,而是充满了张力和互文性,需要读者主动去建立联系,去填补那些被故意留白的区域。这种构建方式,极大地激发了读者的主动性和想象力,让阅读本身变成了一种创造性的互动行为,而不是被动的接受信息。这种非线性的、碎片化的信息呈现方式,非常符合当代人接收信息的习惯,但作者却将其提升到了一个更高的艺术层面,用以探讨疏离、错位和意义的重建等主题。你必须耐心地、甚至带着某种敬畏之心去梳理这些散落的线索,而当最终的整体图景在脑海中逐渐清晰时,那种豁然开朗的成就感,是其他任何类型作品都难以比拟的。它要求你的心智投入,而它给予你的回报,也远超你的预期。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有