具体描述

内容简介

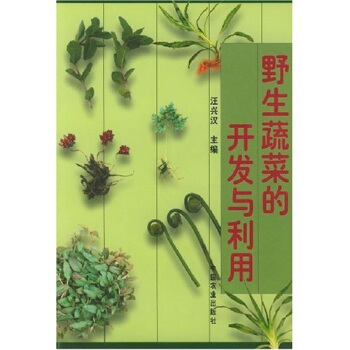

为了系统总结我国南方地区野生蔬菜开发利用的知识与经验,充分利用本地区野菜的丰富资源,加大开发利用的国度,丰富人民的菜篮子,增加菜农收入,特邀请南京、贵阳两市有关专家合作编著《野生蔬菜的开发与利用》一书,奉献给从事蔬菜工作的科技人员和广大菜农。全书包括五大部分,其中主要野生蔬菜介绍和尚待开发利用的野生蔬菜两部。首先介绍了开发利用野生蔬菜的意义,接着介绍了开发利用野生蔬菜的主要途径、主要野生蔬菜介绍等。

内页插图

目录

前言一、开发利用野生蔬菜的意义

(一)野生蔬菜含有丰富的营养

(二)野生蔬菜种类多、分布广

(三)具有特殊的野菜风味

(四)尚具有药用价值,既供作菜,又可入药

(五)清洁卫生,少污染

(六)开发利用的市场广阔

二、开发利用野生蔬菜的主要途径

(一)野生蔬菜的人工栽培

(二)野生蔬菜的人工采集

(三)野生蔬菜的加工

三、主要野生蔬菜介绍

(一)蕺菜

(二)钻形紫菀

(三)匆木

(四)焊菜及印度焊菜

(五)落葵苗

(六)土人参

(七)白花前胡

(八)紫萁

(九)萱草

(十)长瓣慈姑

(十一)蓑荷

四、主要野生蔬菜人工栽培技术

(一)蒌蒿的人工栽培

(二)菊花叶的人工栽培

(三)荠菜的人工栽培

(四)马兰的人工栽培

(五)香椿的人工栽培

(六)枸杞的人工栽培

(七)菜苜蓿的人工栽培

(八)紫背菜的人工栽培

五、有待开发的其他野生蔬菜

(一)普通念珠藻

(二)泡状空盘藻

(三)石耳

(四)阴地蕨

(五)藜

(六)地肤

(七)木姜子

……

前言/序言

用户评价

这本书的排版和配图质量堪称一绝。我常常会随手翻开任意一页,立刻被那些高清、细节丰富的植物插图所吸引。这些图像的精准度,对于非专业人士来说,简直是福音,它们比干巴巴的文字描述要直观有效一万倍。更妙的是,这些插图不仅仅是科学记录,它们还捕捉到了植物在不同光照下或不同生长阶段所呈现出的那种生命力。图文并茂的呈现方式,让学习过程变成了一种愉悦的视觉享受,完全没有传统植物图鉴的沉闷感。对于那些需要准确识别植物的人来说,这种细致入微的视觉引导,是保证安全和准确性的关键所在。

评分我最欣赏的是作者在全书中流露出的那种强烈的“本土文化守护者”情怀。全书的焦点始终集中在那些生长在我们脚下、却常常被我们遗忘的本地物种上,而非追逐异域奇珍。这种对“家乡味道”的深情回望,让阅读过程充满了亲切感和使命感。它提醒着我们,真正的宝藏可能就在我们日常生活的边缘地带。书中对某些地方性野味在当地民俗活动中地位的描写,让我深刻体会到食物与身份认同之间的紧密联系。它不仅仅在教授如何“吃”,更是在努力抢救和传承那些正在快速消失的乡土知识体系和饮食记忆,这使得这本书的价值已经超越了单纯的自然科学或烹饪领域,具有了重要的文化抢救意义。

评分这部作品的文字如同春日里刚刚萌发的嫩芽,充满了生机与对自然界的敬畏。它没有落入那种枯燥的学术报告的窠臼,反而以一种近乎诗意的笔触,描绘了那些常常被我们忽略在田埂角落的“野味”。我尤其欣赏作者在描述不同植物的形态、生长环境时所展现出的那种细腻观察力,仿佛能透过文字闻到泥土的芬芳和清晨的露水气息。书中对于植物采集时机的把握,以及如何分辨可食与有毒的经验分享,简直是野外生存的宝典,它教会我们如何在不破坏生态平衡的前提下,获取大自然的馈赠。读完后,我再走过乡间小路时,眼光都变得不一样了,那些曾经只是背景的绿色,此刻都变成了充满故事和营养的宝藏。这不仅仅是一本书,更像是一位经验丰富的老农,耐心地拉着你的手,带你走进一个隐藏的绿色世界。

评分拿起这本书时,我的首要目的是想找一些新鲜的周末户外活动灵感,但最终得到的收获远超预期。作者在探讨每一种野菜的“开发潜力”时,展现了一种近乎艺术家的创新思维。书中提及的许多传统处理方法,如特定发酵、特殊腌制工艺,不仅仅是为了保存食物,更是为了激发出食材内在的复杂风味层次。我尝试了书中介绍的一种将苦味野菜转化为甘甜配料的方法,效果惊人,完全摆脱了以往对野味的刻板印象——认为它们只是“凑合的替代品”。这种对味觉潜力的挖掘,以及对现代化食品加工技术的审慎结合,让这本书立刻从“野外指南”跃升到了“未来食材探索”的层面。它激发了我强烈的动手欲望,迫不及待想去厨房实践一番。

评分坦白说,我原本以为这会是一本工具书,可能充斥着复杂的化学成分分析或者晦涩难懂的植物学拉丁文。然而,我的预期被彻底颠覆了。这本书的叙事节奏非常明快,它巧妙地将历史渊源、地域文化与烹饪技艺融合在一起。例如,它探讨了某种山野菜在古代饥荒年代扮演的角色,以及它如何渗透进特定区域的传统节日习俗中,这种跨学科的视角,极大地拓宽了“食用”这个行为的深度。特别是关于“可持续采集”的章节,作者提出的那种深入骨髓的伦理观——索取必须有节制,尊重自然的循环——让人深受触动。它不是简单地告诉你“能吃什么”,而是教你“应该如何与自然共存”,这是一种更高级的知识传递。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有