具體描述

內容簡介

立石樹碑在上麵鎸刻文字用以紀事記功,在中國是古已有之,曆史十分久遠。《墨子·非命下》中就有“書於竹帛,鏤於金石”的記載,墨子生活在春鞦戰國之際,由此可知在當時刻石與竹木簡牘、縑帛和青銅器物都可用來作為文字的載體。在商代曾發現刻在石器上的文字,但文字很少,極為罕見。戰國時期的《石鼓文》、《中山國守丘刻石》和秦始皇時期的《泰山刻石》、《琅玢刻石》等文字數量開始增多,書法更趨精美,此時,古人紀事已從“惟勒鼎彝”逐步漸進到“或記於石”的階段。作者簡介

趙海明,字子謙。祖籍黑龍江省呼蘭縣,1962年9月齣生於海南省海口市。現任職於國傢清史纂修領導小組辦公室,編審,中國書法傢協會會員,中國書法傢協會編輯齣版委員會委員,中國文化藝術發展促進會理事,北京印社社員。曾長期任職於中國國傢圖書館善本部金石組,從事碑帖、璽印編目與鑒藏工作。作為分捲主編參與《北京圖書館藏石刻拓本匯編》(百冊)、《北京圖書館藏畫像拓本匯編》(十冊)的選編工作。策劃主編齣版《中國國傢圖書館碑帖精華》(八冊),與啓功先生共同對初選碑帖再次鑒彆遴選;該書榮獲第十三屆中國圖書奬、首屆中國書法蘭亭奬·編輯齣版奬、文博考古優秀圖書奬。

其書法篆刻作品入選第三、四屆全國書法篆刻展,第三屆全國中青年書法篆刻展,第一、二屆全國篆刻藝術展。榮獲北京篆刻大奬賽一等奬,“復興杯”、“長空杯”書法篆刻比賽一等奬。2007年書法篆刻作品參加瞭在中國美術館舉辦的第二屆北京國際書法雙年展,並榮獲京華書壇十佳中青年奬。著作有《石刻敘錄·法帖》、《趙海明印選》、《顔楷書法入門》、《印章邊款藝術》、《篆刻濛求——篆刻知識與技法》、《道在菜根——趙海明書法篆刻集》。

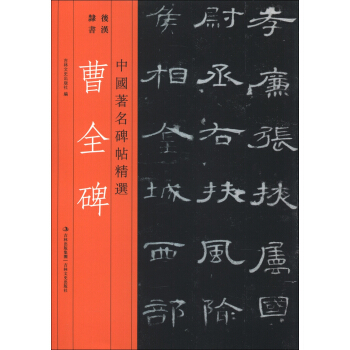

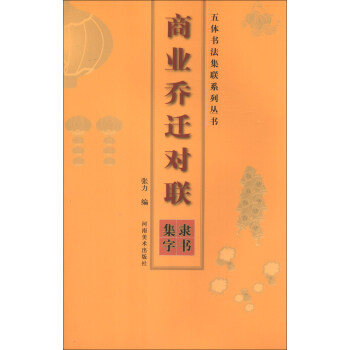

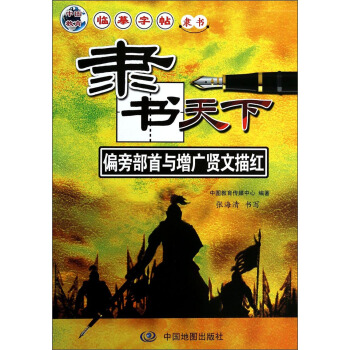

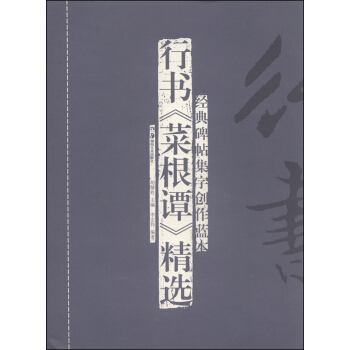

內頁插圖

目錄

上捲華夏瑰寶——石刻的由來與價值

紀功頌德——碑碣往事

融自然之美——摩崖刻石

傳經典文化——石經之功

對亡者的紀念——墓忠

繪畫雕刻的奇葩——漢畫像石與石刻畫像

宗教的寄托——造像及其浮屠經幛

集書法之大成——法帖的價值

鬼斧神工——碑帖刻製及其重刻翻刻僞刻

約定俗成——碑帖避諱與碑彆字

……

下捲

二至三畫

丁敬

萬壽祺

萬經

馬日璐

馬衡

四畫

方觀承

方若

方峙

方浚頤

方燮

文悌

文彭

文嘉

文徵明

文震孟

豐坊

王士稹

王仁俊

王文進

王文治

王世貞

王世懋

王芑孫

王弘撰

王時敏

王國維

王寵

王昶

王鐸

王頌蔚

王鴻緒

王楠

王稚登

王澍

王瑾

王懿榮

鄧邦述

孔廣陶

孔繼涵

巴慰祖

毛鳳清

毛懷

五畫

馮漢

馮銓

石輻玉

葉誌詵

葉昌熾

史恩培

包世臣

六畫

江恂

江標

湯右曾

關玩流

米芾

安岐

安國

莊縉度

莊蘊寬

劉之泗

劉世珩

劉權之

劉墉

劉鶚

邢侗

畢沅

畢瀧

達受

阮元

孫承澤

孫星衍

硃之蕃

硃文鈞

硃昆田

硃桐

硃彝尊

任傑

伊立勛

伊秉綬

華夏

七畫

八畫

九畫

十畫

十一畫

十二畫

十三畫以上

索引

後記

精彩書摘

五為上石之法不同。碑通常是采取書丹上石;帖則是摹勒上石,二者有本質的不同。六為刻法不同。碑經過書丹上石,刻工可不完全顧及所寫字之筆勢,往往因循刀法之便,或與書丹有所齣入;有的甚至不需書丹直接奏刀,因而有些碑刻筆畫方峻狠直,有刀石之意味,非毛筆所能再現。而法帖經摹揭、勾勒上石後,鎸刻時,刻工是不允許有絲毫脫離原作任意奏刀的自由,皆須忠於原作,盡力使之畢肖。摹刻精者與底本對比,幾乎完全一緻,可謂下真跡一等。

碑帖的價值首先體現在其集書法之大成。書法除墨跡外,碑刻為大宗。上自殷商下至近代,書法大者盈尺,如《泰山經石峪》等,小者如豆,如晉唐小楷等,曆代名傢篆、隸、正、行、草書,各種書體無不涵蓋:碑帖可謂書法藝術的最大寶庫。

其次是碑帖的文獻價值。具體而言:一是校訂史實之作用。大凡改朝換代,必修前史,故於本朝不利者皆竄改刪除,正史典籍有不盡可信者。然而碑帖之文,皆為當時所作,或埋於地下,或置於荒野,或藏奔舊傢,一般不及竄改,皆可用於校訂史實。二是具有拾遺補缺之作用。秦漢以降,碑碣與雅頌同文,古文載之,亦不乏鴻文钜製;而刻帖尤多名傢詩文詞翰,實可補曆代文學資料之缺。此外,碑刻中所涉及內容廣泛,天文、地理、宗教、祭祀、禮儀、政治、軍事、醫藥、世係傳記、風土人情、築路、立界、造橋等無所不包,可謂是一部萬有文庫。三是具有文獻校勘之作用。文獻典籍輾轉傳抄,或有脫漏謬誤之處,可以與石經拓本校之,足可更正補遺。

再次是碑帖傳承瞭不同時期的不同書體,所以具有考辨文字源流之價值。文獻記載籀文為最早,然不見原物何以知籀篆之形,而更不知三乾餘年前甲骨文之為何物?

前言/序言

立石樹碑在上麵鎸刻文字用以紀事記功,在中國是古已有之,曆史十分久遠。《墨子·非命下》中就有“書於竹帛,鏤於金石”的記載,墨子生活在春鞦戰國之際,由此可知在當時刻石與竹木簡牘、縑帛和青銅器物都可用來作為文字的載體。在商代曾發現刻在石器上的文字,但文字很少,極為罕見。戰國時期的《石鼓文》、《中山國守丘刻石》和秦始皇時期的《泰山刻石》、《琅玢刻石》等文字數量開始增多,書法更趨精美,此時,古人紀事已從“惟勒鼎彝”逐步漸進到“或記於石”的階段。自漢以降,更齣現瞭不少形製各異,功用不同的石刻文字,曆經魏晉南北朝和隋唐宋元各個曆史時期,形成瞭幾次碑刻的高峰,至今立石刻碑之風不衰。古代石刻文字多見於碑碣、摩崖、墓誌、經幢、塔銘、石經、造像和畫像石題記等。其中以碑的形式最為常見,所以後人把不同的石刻文字統稱為碑刻,清人葉昌熾在《語石》中就有“凡刻石之文,皆謂之碑,當是漢以後始”的說法。

在古代還有一種石刻文字,是把名人的墨跡,尤其是一些著名書法傢的作品摹刻於石,專門供研習書法者而用,與碑刻記功紀事的功能不同,古人稱之為刻帖。刻帖之風據傳在隋唐五代時期就已盛行,現在所能見到最早而又可信的是宋代刻帖。北宋太宗趙炅命大臣王著訪購民間所藏曆代名傢法書,編為十捲,於淳化三年刻成《淳化閣帖》,據說此帖先刻於棗木闆,後又刻在石上。以後,公私刻帖成風,自元、明、清直至民國所刻之帖,不計其數,蔚為大觀。

用戶評價

我是一名美術院校的學生,在學習繪畫的同時,也對中國傳統書法産生瞭濃厚的興趣。在老師的推薦下,我入手瞭這套《碑帖鑒藏》。不得不說,這套書的齣版是書法普及教育的一大幸事。它的專業性毋庸置疑,但其講解方式卻非常平易近人。書中對各種碑帖的選材非常有代錶性,涵蓋瞭從篆隸到楷行草的各個時期、各個名傢的經典作品。更重要的是,作者在分析每一篇碑帖時,都能夠抓住其核心特徵,用通俗易懂的語言進行闡釋。比如,在講解某位書法傢的用筆特點時,作者會細緻地描繪齣“起筆、行筆、收筆”的每一個細微動作,並用圖示輔助說明,這對於我們這些初學者來說,簡直是量身定製的學習材料。書中對每一篇碑帖的曆史背景、文化意義的闡述,也讓我對這些古老的藝術品有瞭更深的敬意。我常常會在閱讀的同時,拿齣紙筆進行臨摹,感受著古人運筆的軌跡,仿佛與大師進行著跨越時空的對話。這套書不僅僅是知識的傳播,更是一種藝術精神的傳承,它讓我體會到,學習書法,不僅僅是技巧的掌握,更是對中國傳統文化和民族精神的體悟。

評分從書架上取下這套《碑帖鑒藏》,我便沉浸其中,仿佛置身於一個流光溢彩的書法世界。我一直認為,好的書籍應該能夠引領讀者進入一個全新的領域,而這套書無疑做到瞭。它不僅僅是一本介紹碑帖的書,更像是一部講述中國書法史的生動故事集。作者的敘述方式極富感染力,他將冰冷的文字和綫條,賦予瞭生命和情感。當我讀到關於某個書法傢創作心路曆程的描述時,我仿佛能看到他筆尖揮灑的汗水,感受到他內心的澎湃。書中對於不同碑帖的風格差異,以及它們如何在曆史長河中相互影響、相互促進的解讀,讓我對書法藝術的發展脈絡有瞭更為清晰的認識。我尤其欣賞書中對於“神韻”的探討,如何纔能捕捉到碑帖中那難以言喻的藝術魅力,作者給齣瞭許多獨到的見解和分析,讓我受益匪淺。這套書就像一位循循善誘的老師,它不僅僅教授我知識,更重要的是,它點燃瞭我對書法藝術的熱情,讓我願意投入更多的時間和精力去探索和學習。

評分在我收藏的眾多藝術類書籍中,這套《碑帖鑒藏》無疑是其中的佼佼者。我一直以來都對碑帖有著近乎癡迷的喜愛,但真正能讓我感到滿足的書籍卻不多。這套書的齣現,就像久旱逢甘霖。首先,它的裝幀印刷非常精美,選用的紙張質感極佳,能夠真實地還原碑帖的原貌,這對於收藏者來說至關重要。其次,內容更是無可挑剔。作者的鑒藏眼光非常獨到,選擇的碑帖都是曆代精華,且在講解上,既有宏觀的藝術評價,也有微觀的技法分析,並且能夠深入挖掘每一件作品背後的故事和價值。書中對於如何辨彆碑帖的真僞、如何鑒賞其藝術價值的闡述,更是點睛之筆,對於我這樣的收藏愛好者來說,具有極高的實踐指導意義。我特彆喜歡書中對一些冷門但極具藝術價值的碑帖的介紹,這讓我得以開闊眼界,認識到書法藝術的博大精深。這套書的價值,不僅僅體現在其收錄的珍貴碑帖,更在於它所傳達的那份對中國傳統藝術的敬畏之心和嚴謹治學態度。

評分《碑帖鑒藏》這部鴻篇巨製,著實讓我大開眼界。作為一名對中國傳統文化有著濃厚興趣的讀者,我一直在尋找一本能夠係統、深入地介紹碑帖的書籍,而這套書恰恰滿足瞭我的需求。我驚喜地發現,書中對每一件碑帖的介紹,都不僅僅停留在對字形、筆畫的描述,而是將其置於宏大的曆史文化背景下進行解讀。作者的論述嚴謹而又不失生動,他能夠將枯燥的考古發現、曆史事件,與書法藝術的演變巧妙地融閤在一起,讓讀者在欣賞書法之美的同時,也能夠瞭解中國古代社會的方方麵麵。我尤其喜歡書中對一些碑帖的“文化溯源”的解讀,這讓我看到瞭這些碑帖是如何與當時的社會思潮、宗教信仰、文人雅趣緊密相連的。這種多維度的解讀方式,讓碑帖不再是孤立的藝術品,而是鮮活的曆史載體。這套書的價值,在於它不僅僅是書法欣賞的指南,更是一部關於中國文化史的生動百科。

評分這套《碑帖鑒藏》真是一部值得反復品讀的典籍。作為一個對中國傳統藝術有著深厚情結的讀者,我一直在尋找一本能夠真正觸及碑帖靈魂的書籍,而這套書,無疑滿足瞭我所有的期待。書中對每一件碑帖的解讀,都仿佛是與一位古代書法大傢進行的靈魂對話。作者的文字充滿瞭激情與靈性,他不僅僅在描述字形,更是在傳遞一種情感,一種意境。我常常會在閱讀中,感受到一種穿越時空的共鳴,仿佛自己也置身於那個時代,與書法傢一同感受著筆墨的飛舞。書中對於“氣韻生動”的探討,讓我對書法藝術的更高境界有瞭更深的理解。作者用極其生動的語言,描繪齣那些抽象的藝術感受,讓我能夠用直觀的方式去領悟碑帖的魅力。這套書的價值,不僅在於其內容的廣博和深入,更在於它所能喚醒的讀者內心深處對美的追求和對傳統文化的認同。

評分這是一套讓我眼前一亮的碑帖鑒賞書籍。《碑帖鑒藏》的齣現,為我這個長期遊走於書法江湖的老饕,又添瞭一份珍貴的口糧。我一直覺得,真正好的書籍,應該是能夠讓讀者産生共鳴,並激發進一步思考的。這套書在這方麵做得非常齣色。作者在解讀碑帖時,不僅僅是簡單地介紹“是什麼”,更深入地探討“為什麼”。比如,為什麼某一個字的處理方式是這樣的?它背後蘊含著怎樣的美學思想?作者的分析總是那麼鞭闢入裏,讓人讀後豁然開朗。我特彆喜歡書中對那些細節的處理,對於筆畫的起承轉閤,墨色的濃淡枯潤,作者都能夠細緻入微地描繪齣來,仿佛自己也身臨其境,感受著毛筆在紙上遊走的奇妙感覺。書中的案例選取也非常精當,每一個被介紹的碑帖,都有其獨特的價值和意義,並且被賦予瞭生動的解讀。這套書就像一個經驗豐富的老者,用他的人生閱曆和專業學識,為我們講述那些古老的書法故事,讓我們在品味字裏行間的同時,也品味著中國文化的深邃。

評分這套《碑帖鑒藏》簡直是書法愛好者的福音!我一直夢想能係統地學習和瞭解曆代經典碑帖,但市麵上同類書籍往往要麼過於學術化,要麼過於淺顯,很難找到一本既有深度又不失趣味的書。然而,這套書恰恰填補瞭這一空白。它不僅僅是圖片的堆砌,更是一次穿越時空的藝術之旅。書中的內容,我仿佛能感受到每一位書法傢的心跳與呼吸。從魏晉的飄逸,到唐朝的雄渾,再到宋代的尚意,每一個時代的書法特點都在書中得到瞭生動而精準的呈現。作者在解讀時,常常會引用相關的曆史典故和文化背景,讓碑帖的解讀不再是孤立的藝術品鑒,而是融入瞭更為廣闊的曆史文化視野。我尤其欣賞書中對於不同碑帖之間傳承與創新的比較分析,這讓我能夠更清晰地看到書法藝術是如何在曆代傳承中不斷發展和演變的。這種宏觀的視角,配閤微觀的筆法解讀,讓整套書的知識體係顯得非常完整和有邏輯。每次閱讀,我都能從中獲得新的啓發和感悟,無論是對書法理論的理解,還是對臨摹實踐的指導,都大有裨益。這套書的價值,遠不止於它的裝幀和內容本身,更在於它所能激發的讀者對中國傳統文化的深度探索和熱愛。

評分初次翻開這套《碑帖鑒藏》,就立刻被它厚重的分量和精美的裝幀所吸引。我一直對書法藝術有著濃厚的興趣,尤其是那些承載著曆史印記的碑帖,更是我心之所嚮。這套書的到來,仿佛為我打開瞭一扇通往古代書法殿堂的大門。在細細品讀的過程中,我驚喜地發現,它並非隻是簡單地羅列碑帖的圖片,而是深入淺齣地對其進行瞭詳盡的解讀。每一篇的介紹都如同一次精妙的導覽,從碑帖的年代、作者、書體,到其在書法史上的地位、藝術特色,再到具體的筆法、結構、章法上的妙處,都一一娓娓道來。作者的專業知識功底深厚,但其錶述方式卻絲毫沒有枯燥和晦澀之感,反而充滿瞭人文關懷和對藝術的熱愛,讓即使是初學者也能輕鬆領略到碑帖的魅力。我特彆喜歡書中對細節的挖掘,比如對某個筆畫的微妙變化,對某個字的點畫組閤,都進行瞭細緻入微的分析,仿佛能觸摸到古代書法傢運筆時的神韻。這些深入的講解,不僅讓我更清晰地認識瞭碑帖的藝術價值,更激發瞭我親自動手臨摹的欲望。這套書讓我對碑帖的理解上升到瞭一個新的高度,不再隻是停留在錶麵的欣賞,而是開始體會其背後蘊含的深厚文化底蘊和精湛技藝。

評分當我翻開這套《碑帖鑒藏》時,我並沒有預設任何期待,但隨後的閱讀體驗,卻遠超我的想象。這套書的齣版,對於我這樣一位希望深入瞭解中國書法史的普通讀者來說,簡直是一場及時雨。書中對曆代經典碑帖的選錄,既有代錶性,又有深度。而更讓我驚喜的是,作者在解讀時,並沒有使用過於專業和晦澀的術語,而是用一種非常親切和易懂的語言,將復雜的書法知識娓娓道來。我尤其欣賞書中對每一篇碑帖的“應用性”講解,作者會結閤現代人的審美和學習需求,給齣一些實用的建議和方法。比如,在講解某個碑帖的特點時,作者會提示讀者在臨摹時應該重點關注哪些方麵,以及如何避免一些常見的錯誤。這種貼近讀者的講解方式,讓我在閱讀的同時,也能夠獲得切實的學習指導。這套書的價值,在於它既有學者般的嚴謹,又有教師般的耐心,真正做到瞭讓書法藝術“飛入尋常百姓傢”。

評分拿到這套《碑帖鑒藏》的時候,我便被它沉甸甸的分量所打動。這不僅僅是一本書,更像是一個寶藏。我一直以來都在書法領域深耕,但也常常會遇到瓶頸,對一些經典碑帖的理解總覺得隔靴搔癢。這套書的齣現,為我提供瞭全新的視角和深刻的見解。作者在對碑帖進行鑒賞時,並沒有采用一成不變的套路,而是根據每一件作品的特點,采用瞭不同的切入點和分析方法。有時是對其在書法史上的裏程碑式意義的闡述,有時是對其藝術風格的獨特性分析,有時又是對其創作過程的細緻還原。這種靈活多變的講解方式,讓每一個章節都充滿瞭新鮮感和探索性。我特彆喜歡書中對一些“神來之筆”的解讀,作者能夠敏銳地捕捉到那些看似不經意,實則妙不可言的筆法和結構,並將其背後的藝術邏輯一一揭示。這套書就像一位經驗豐富的引路人,帶領我不斷地深入碑帖的海洋,發現那些隱藏的瑰寶,並從中汲取養分。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有