具体描述

基本信息

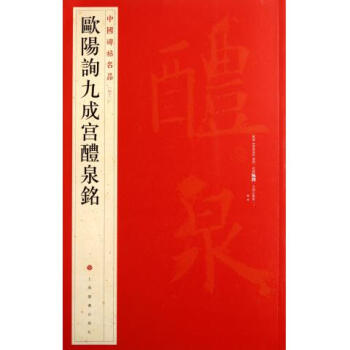

- 商品名称:欧阳询九成宫醴泉铭/中国碑帖名品

- 作者:本社

- 定价:30

- 出版社:上海书画

- ISBN号:9787547902509

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2011-08-01

- 印刷时间:2011-08-01

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:12开

- 包装:平装

- 页数:45

编辑推荐语

《中国碑帖名品》近日由上海书画出版社出版并在上海书展**。该书汇聚历代尤其是今人对不同书体不同书家作品(包括新出土书迹)的深入研究,以书体递变为纵轴,以书家风格为横线,遴选了书法*****的书法作品汇编成一百册。同时,丛帖在文字疏解、艺术赏评诸方面做了全新的尝试,使文字记载、释义的属性与书法艺术造型、审美的作用相辅相成,进一步拓展字帖的功能。 这本《欧阳询九成宫醴泉铭》为其中一册,收录欧阳询的书法作品。

内容提要

歐陽詢,潭州臨湘(今長沙)人,字信本。隋朝時,曾官至太常博士。人 唐後,累遷銀青光禄大夫、给事中、太子率*令、 弘文館翠士,封渤海縣男,世稱“歐陽率*”。 其楷書法度嚴謹,於乎正 中見險*,於規矩中見飘逸,结構獨異,自成一家, 稱為“歐體”。後人將他與唐初的虞世南、褚遂良、薛稷合稱為“初唐四大 書家”。宋《宣和書譜》稱:“詢工書,為翰墨之 冠。” 《九成宫醴泉銘》,也稱《九成宫碑》,魏徵撰文,歐陽詢書丹。唐貞 觀六年(六三二)四月立於陝西麟游九成宫内。楷 書,二十四行,行四十九字。碑高二百七十釐米,上寬八十七釐米,下寬九 十三釐米,厚二十七釐米。碑身和碑首連成一體,碑 首刻有六龍纏繞。此碑為歐陽詢楷書代表作之一。今碑石雖存,然屢經剜鑿 ,早已非原來面目。

本次選用之本為王壯弘先生早年發現之“玉山草堂本”,直(宋拓無疑 ,且無絲毫填墨塗描,極為難得。係**原色全本影 印。禹書法愛好者提供一新的臨習、研究版本。此本碑額失拓,今以舊本補 之。

這本《歐陽詢九成宮醴泉銘》是“中國碑帖名品”系列之一。

《歐陽詢九成宮醴泉銘》由上海書書畫出版社出版。

目录

用户评价

这本书的质感真的让我感叹不已,简直就是一套“传世之作”的现代复刻版。我最看重碑帖的一点是它的实用性,尤其是对于需要长时间练习的用户。这本书的装帧处理得很巧妙,它采用了某种类似线装又兼具现代胶装特性的技术,使得书本可以完全平摊在书案上,解放了双手,再也不用担心一边临摹一边还要费力地按住书页。在内容上,它的选材非常具有代表性,覆盖了楷书发展史上的几个重要阶段和风格流派,这对于我想要全面了解楷书脉络的初衷来说,提供了极大的便利。我个人是那种喜欢对比不同风格的人,这本书的编排结构似乎也考虑到了这一点,相邻的页面或者章节之间,会巧妙地安排一些风格上有异曲同工之妙的作品进行对比,这对我理解“形似”与“神似”之间的微妙关系帮助巨大。总而言之,这是一本从内到外都散发着匠人精神的书籍,非常值得反复研习和珍藏。

评分说实话,我买这本书原本是抱着试试看的心态,毕竟市面上的碑帖太多了,很多都是雷声大,雨点小。但当我真正拿到手之后,那种久违的、被精品击中的感觉又回来了。这本书最成功的地方,我认为在于它在“还原度”和“可读性”之间找到了一个绝妙的平衡点。很多时候,过于追求原汁原味,会导致拓片上的细节模糊不清,反而不利于学习;而过度优化,又失去了古韵。这本书的制作者显然深谙此道,他们似乎用了最新的扫描和印刷技术,使得那些历经沧桑的笔锋转折、提按顿挫,都以一种清晰、生动的方式重现于纸上。我花了好几个下午,只是对着其中几个经典字例反复摩挲,光是看那些微妙的墨色浓淡变化,就受益匪浅。而且,它在辅助材料的选取上也格外用心,虽然没有大段的冗长文字讲解,但那些恰到好处的边角批注,比如对某个偏旁部首的结构提示,都显得非常精炼和到位,完全不会打断我的学习思路。这本书,绝对是书法爱好者书架上不可或缺的“镇馆之宝”。

评分这本书的出版方真是下了大手笔,从装帧设计到内容选取,无不体现出一种对传统文化的敬畏与传承的决心。我以前也买过不少碑帖,但很多都因为纸张太薄或者装订容易散架而束之高阁。然而,这一本的设计简直是教科书级别的典范。它采用了某种特殊的开本和装订方式,使得无论你如何用力摊平来临摹,书页都不会卷曲或者损坏,这对于需要长时间伏案练习的人来说,简直是福音。更让我惊喜的是,书中对每一组字帖的选取都做了非常精妙的考量,它们不仅仅是孤立的文字排列,更像是一组组精心编排的“练习曲”,由易入深,层层递进。我尝试着按照它建议的顺序去练习,发现自己的手感和对笔力的控制上都有了肉眼可见的提升。这绝不是那种随便拿几张古代拓片拼凑起来的敷衍之作,背后一定有非常专业的书法家和编辑团队进行了细致的校对和编排。光是看那些细微的“飞白”和“渴笔”的呈现效果,就能感受到制作者对原帖精神的尊重程度。对于想要系统性提升楷书技艺的人来说,这本书的价值无可估量。

评分天哪,最近刚淘到一本关于书法字帖的书,简直是爱不释手!这本书的书名虽然没法直接提,但里面的内容可真是让人眼前一亮。我本来对书法研究得不算太深,也就是自己临摹一些基础的楷书,但这本书里的选材和装帧都透露着一种非常专业的味道。我特别欣赏它在字体选择上的独到眼光,那种清秀又不失筋骨的笔法,让我这个初学者都能感受到字里行间的力量。而且,这本书的纸张质量也太棒了,拿在手里沉甸甸的,印刷出来的墨迹黑得发亮,即便是放大细节去看,那些细微的笔触变化也清晰可见,完全没有那种廉价复印件的模糊感。每打开一页,都像是在跟古代的某位大家进行无声的对话,那种专注和心境的沉淀,是在快节奏的生活中很难得的体验。我甚至开始研究它在排版上的一些小细节,比如字与字之间的呼吸感,行与行之间的疏密关系,都处理得恰到好处,让人在临摹时能更好地把握整体的章法结构。这本书的装帧也很有品味,拿出去放在书架上,本身就是一件艺术品。我强烈推荐给所有对传统书法艺术有兴趣的朋友们,相信你们翻开它的时候,也会有和我一样的震撼和感动。

评分我一直觉得,一本好的字帖,不光是工具书,更应该是一种精神的载体。这本我新入手的宝典,完美地诠释了这一点。它的整体风格是那种沉静、内敛的古典美学,没有丝毫的浮躁之气。翻阅时,我能感受到一种非常庄重的仪式感。尤其是它对一些经典篇章的选取,不仅考虑了书法的技巧性,更注重了文章本身的文学价值和历史意义,这使得我们在临帖的过程中,不仅仅是在练手,更是在进行一次文化的溯源之旅。我尤其喜欢它在某些页面的布局,会将一些篇幅较短的段落进行艺术化的分栏处理,既打破了长篇文字的单调,又提升了视觉上的美感,让人在学习之余,也能享受到艺术的熏陶。这种对细节的极致追求,让我完全相信,这本书的编纂者和出版人,都是真正懂得书法艺术的行家。它不仅提升了我的临帖水平,更重要的是,它重新点燃了我对传统文化深入探索的激情。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有