具体描述

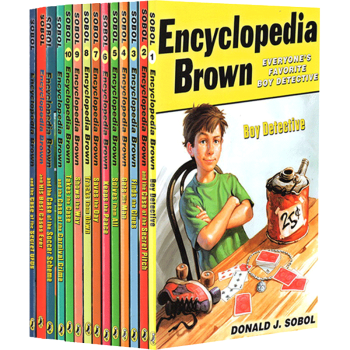

出版界的传奇童书,百科全书小布朗》系列是唐纳·索博尔最负盛名的作品:★获得“太平洋西北图书馆协会青少年精选图书奖”★入选“美国4-13岁孩子必读图书前100名”。 在美国,如果你是聪明小孩,大家就叫你百科·布朗。许多孩子因为《百科全书小布朗》而爱上阅读。 N首风靡美国的Rap歌词中都提到过“百科全书小布朗”。在《小屁孩日记》中,有个万能角色手中一直拿着一本书,这本书就是《百科全书小布朗》。该系列还曾被改编成HBO电视影集和连载漫画,大受欢迎。 这不是一套单纯的推理小说,而是一套挑战孩子观察力、思考力、想象力的侦探游戏书。 专为孩子设计的短篇推理故事,每本包含10个精彩案件和10道益智谜题,寓教于乐,激发阅读兴趣,让所有孩子都爱上阅读。每天10分钟,智力大提升!寓教于乐的益智小故事在达维尔镇,没有一个罪犯可以逃出法网。原来,这个看似平凡的海边小镇,住着一位不平凡的小侦探,十岁的勒罗伊·布朗。 小布朗是达维尔镇警察局局长的独生子,因为他看过许许多多的书,而且过目不忘,所以大家都管他叫小百科。 作者介绍:作为全世界极具权威的侦探小说奖项——埃德加·爱伦·坡奖的获得者,唐纳·索博尔一生著有65本儿童读物。他的作品,包括最负盛名的《百科全书小布朗》系列,深深影响了好几代美国人。几乎每个美国小孩都看过这套书,“百科·布朗”甚至成为美国人对于聪明小孩的昵称!为了表彰索博尔对美国推理写作的贡献,美国推理作家协会于1975年颁予他全世界最具权威的侦探小说奖项——埃德加·爱伦·坡奖。此外,《百科全书小布朗》还让他获得了由美国太平洋西北图书馆协会授予的“青少年精选奖”。

14册目录: 7月11号更新Encyclopedia Brown Saves the DayEncyclopedia Brown and his Best Cases Ever NEWEncyclopedia Brown and the Case of the Soccer SchemeEncyclopedia Brown and the Case of the Secret UFOs NEW Encyclopedia Brown Shows the WayEncyclopedia Brown Keeps the PeaceEncyclopedia Brown Solves Them All NEW Encyclopedia Brown Gets His ManEncyclopedia Brown Finds the CluesEncyclopedia Brown and the Case of the Secret PitchEncyclopedia Brown, Boy DetectiveEncyclopedia Brown and the Case of the Carnival CrimeEncyclopedia Brown Takes the CaseEncyclopedia Brown Tracks Them Down 封面图:

内页图: 内容仅供参考

用户评价

这本《哈利·波特与魔法石》简直是打开了一个奇妙世界的大门!我记得第一次翻开这本书的时候,那种扑面而来的英式乡村气息和霍格沃茨魔法学校的神秘感,立刻就将我牢牢地抓住了。罗琳的文字功底真是了得,她对细节的描绘细致入微,让我仿佛能闻到霍格沃茨大礼堂里飘出的烤肉香味,也能感受到海格那粗犷却又温柔的性格。 故事的开端,哈利在德思礼家的生活是如此压抑和单调,这种强烈的对比,使得当他收到霍格沃茨的来信时,那种激动和解脱感是如此的真实,让我这个成年读者都忍不住跟着心潮澎湃。特别是猫头鹰送信的那一段,简直是教科书级别的悬念设置。接着,对角巷的描绘,从古灵阁的妖精到各式各样的魔法用品商店,每一样都充满了想象力,让我一个非奇幻文学爱好者都看得津津有味,恨不得自己也能去买一根属于自己的魔杖。 至于邓布利多、麦格教授和斯内普教授这几位角色的塑造,更是精彩绝伦。他们都不是扁平化的符号,而是有血有肉、充满矛盾和魅力的个体。麦格教授的严厉下隐藏的关怀,斯内普教授的阴郁与难以捉摸,以及邓布利多那深不可测的智慧,都为故事增添了无穷的张力。我尤其喜欢书中关于友谊的探讨,哈利、罗恩和赫敏三人组从最初的互相看不顺眼,到后来的生死与共,这种成长的轨迹描绘得自然而又不失趣味性,完全不像很多儿童文学那样说教,而是通过具体的事件自然而然地流淌出来。 这本书的节奏感把握得非常到位,从一开始的铺垫到中期在学校里的课程学习和魁地奇比赛的刺激,再到最后深入禁林和地下密室的探险,每一个高潮和低谷的衔接都十分顺畅。魁地奇比赛那段简直是视觉盛宴,即使是纯文字描述,也能让人脑海中浮现出飞天扫帚交错的场景。而最后面对伏地魔的片段,那种紧张感,让人屏住呼吸,直到一切尘埃落定,心中的一块大石头才算落地。 总而言之,《哈利·波特与魔法石》不仅仅是一本给孩子看的书,它更是一部关于勇气、选择和身份认同的寓言。它教会了我们,真正的力量并非来自于血统或魔杖,而是来自于内心的选择和对所爱之人的保护。我强烈推荐给所有对生活感到一丝沉闷的人,因为它能提醒你,也许在某个不经意的角落,就藏着一个等待被你发现的、更广阔更神奇的世界。

评分我最近读了一本名为《万物简史》的科普巨著,那感觉就像是坐上了一趟由物理学家和生物学家联袂驾驶的时光机,从宇宙大爆炸的那一刻,一路穿越至今,见证了地球的形成、生命的诞生以及人类文明的崛起。这本书的叙事跨度之大,简直令人瞠目结舌,但作者却能将如此庞杂的科学知识,组织成一条清晰、引人入胜的故事线。 这本书最成功的地方在于,它没有将科学知识孤立起来,而是将它们编织成一个相互关联的宏大网络。你会发现,形成我们身体的碳原子,其实是数十亿年前恒星爆炸的残骸;而驱动我们今天生活的能源,其根源可以追溯到远古的太阳活动。这种“万物互联”的视角,极大地激发了我的好奇心,让我对日常生活中习以为常的事物——比如水、氧气、金属——产生了全新的敬畏之心。 作者在阐述复杂概念时,非常擅长使用生动的比喻和历史背景来辅助理解。例如,在描述地质年代的尺度时,他会用一个小时或者一英尺的长度来类比,这种具象化的方法,让那些动辄以“百万年”计的时间跨度变得可以把握。尽管涉及的化学、生物学和天文学知识点众多,但阅读体验却意外地流畅,几乎没有枯燥感。 读完此书,我对“我们是谁”这个问题有了更科学、更具历史感的回答。它剥去了人类中心主义的傲慢,让我们意识到,人类只是漫长进化链条中的一环。这种谦卑感是宝贵的。它不是一本速读的书,需要边读边思考,甚至时不时要停下来查阅一些补充资料,但每一次的停顿和回味,都带来了知识的增益和心智的拓展。 这本书为我们提供了一个强大的认知框架,让我们能够以更宏大的视角去审视自身的存在和地球的历史。对于任何希望建立起全面科学世界观的读者来说,这都是一本不可多得的启蒙读物。

评分《傲慢与偏见》的魅力,在于它用极其精妙的笔触,刻画了十八世纪英国乡村贵族的生活图景和社会人情。简·奥斯汀的文字,如同她笔下的下午茶会一般,优雅、精致,却又暗藏着尖锐的讽刺。我完全被伊丽莎白·班内特这个角色所吸引,她的机智、独立和那份不屈服于世俗眼光的勇气,在那个时代背景下显得尤为珍贵。 故事的核心矛盾——傲慢与偏见,贯穿始终,展现得淋漓尽致。达西先生的“傲慢”,最初源于他对社会阶层的固执和对伊丽莎白家境的轻视,表现得高高在上、不可一世。而伊丽莎白的“偏见”,则是由达西的初次傲慢以及他干预简与宾利的婚事所激发的,带着强烈的个人情感色彩和判断失误。这种一来一回的误会和拉扯,构成了全书最引人入胜的部分。 我尤其喜欢奥斯汀对对话的掌控。书中的每一句台词,都不是简单的信息传递,而是人物性格和意图的展现。比如伊丽莎白与达西在彭伯利庄园重逢后的交锋,那种看似平静的言语下,实则暗流涌动,充满了试探、辩解和逐渐显露的真诚,简直是文学上的“高手过招”。 与同时期一些更注重情节跌宕起伏的小说不同,《傲慢与偏见》的精彩在于其细腻的心理描写和对人性的洞察。作者几乎是毫不留情地解剖了当时的婚姻观:婚姻如何成为一种社会和经济的工具,以及女性在其中所处的弱势地位。通过班内特家几个女儿的不同命运,我们看到了对社会现实的深刻反思,即便是像伊丽莎白这样聪慧的女性,也必须在现实的压力下做出妥协或抗争。 总而言之,这本书的阅读体验是一种高级的享受,它要求读者细嚼慢咽,品味语言的韵味和人物情感的微妙变化。它经得起反复阅读,每一次重温,都能从那些看似寻常的社交场景中,捕捉到新的讽刺或更深层次的人性光辉。它远不止是一部“言情小说”,它是一部关于成长、理解与自我修正的社会讽刺经典。

评分翻开这本《时间简史》,我立刻被史蒂芬·霍金那种冷静、精确而又充满哲学思辨的语言风格所吸引。这本书的难度,坦白说,绝对不低,它不是那种能让你在沙发上轻松阅读的小说,而更像是一次对宇宙终极问题的严肃对话。尽管如此,霍金的叙事能力却成功地将那些晦涩难懂的物理学概念,比如黑洞、时空弯曲、大爆炸理论,用一种相对易懂的框架呈现了出来。 书中对宇宙起源的探讨,从最初的奇点到现在的加速膨胀,逻辑链条非常清晰。我特别欣赏他如何一步步引导读者去思考“时间”的本质。我们通常认为时间是线性的、不可逆的,但霍金通过相对论的视角,展示了时间在极端引力场下的扭曲和可塑性。这种认知上的颠覆,让我不得不停下来,反复阅读和琢磨那些公式背后的物理意义,虽然我可能无法完全掌握每一个数学细节,但那种对知识边界的探索感是令人振奋的。 引人入胜的部分在于对黑洞的研究。霍金将黑洞描述为一个吞噬一切的宇宙怪兽,但同时,他也揭示了它的“辐射”特性,即霍金辐射。这种看似矛盾的描述,恰恰展现了现代物理学中最前沿的思考——信息守恒与量子力学的交汇点。他用非常简洁的笔触,勾勒出了一个既宏大又微观的量子引力图景,这远比读任何科幻小说都要来得震撼。 读完这本书,我深刻体会到,人类的知识边界是多么的有限,但探索的欲望又是多么的强烈。霍金成功地将一个严肃的科普作品,提升到了对“我们是谁,我们从哪里来”的终极追问层面。他没有提供所有答案,但他教会了我们如何提出更好的问题。对于那些对宇宙学、基础物理学有浓厚兴趣,并且不畏惧一点智力挑战的读者来说,这本书无疑是必读的经典。 这本书的价值,不在于你是否能记住每一个理论细节,而在于它拓宽了你的思维维度,让你在仰望星空时,能看到比闪烁光点背后更深层次的物理法则在运作。它是一次对人类智慧的致敬,也是一次对自然规律的谦卑探索。

评分我刚刚读完的这本关于文艺复兴时期佛罗伦萨艺术史的著作,简直是一场视觉与智识的盛宴。作者没有采用传统编年史的枯燥叙述方式,而是巧妙地将艺术家的生平、美第奇家族的政治角力、以及当时社会对“人文主义”的狂热追求交织在一起,构建了一个立体、鲜活的文艺复兴画卷。 书中对达·芬奇和米开朗基罗的分析尤其精彩。作者深入探讨了他们各自的创作哲学,比如达·芬奇对自然科学的痴迷如何反哺了他的绘画技巧,使得《蒙娜丽莎》中的光影处理达到了前所未有的真实感;而米开朗基罗在雕塑上的那种近乎与上帝对话的挣扎和激情,则通过对《大卫》和西斯廷教堂壁画的细致解读被展现得淋漓尽致。这种解读不仅停留在艺术形式的分析上,更触及了作品背后所蕴含的时代精神。 这本书的语言风格非常具有学者气度,但绝不晦涩难懂。作者善于运用富有感染力的词汇来描述艺术作品所带来的震撼力。当描述圣母像上微妙的忧郁神情,或是巴洛克建筑中光线如何被巧妙地引导时,我感觉自己仿佛正站在佛罗伦萨的街头,亲眼目睹那些巨匠们是如何挑战和定义美的。 此外,作者对艺术赞助人制度的剖析也十分到位。美第奇家族如何利用艺术来巩固权力、塑造城市形象,这揭示了一个重要的历史真相:艺术的繁荣往往与强大的经济和政治支撑密不可分。这种对艺术与权力关系的探讨,为我们理解历史提供了多一个维度。 总而言之,这是一本极具深度的艺术史读物,它不仅仅是介绍作品,更是在重现一个伟大时代的心跳。它要求读者具备一定的历史背景知识,但回报则是对人类创造力巅峰的深刻理解和欣赏。每一次阅读,都像是在和那些最伟大的头脑进行跨越时空的交流。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![Time For Kids: Clara Barton《纽约时报》儿童读物:克拉拉·巴顿 [平装] [6-10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19003961/b9917abb-57a0-4f6f-b8c4-e5e243a74985.jpg)

![Two Hot Dogs with Everything [平装] [9岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19032230/8c47a9f3-bb77-4d5e-91cc-66ea20d3e7b9.jpg)

![Skellig [平装] [9岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19035633/80fbb7ec-e2de-490c-944d-a97e0f681b6e.jpg)

![London Sketchbook: A City Observed 伦敦水彩写生本:观察這個城市 英文原版 [精装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19047598/d66d367f-79e0-432c-856b-8eba0c1ff50f.jpg)

![Emma 爱玛 [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19127773/56aeb916N54ab1b50.jpg)

![John Cheever 英文原版 [精装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19132852/b9dd032b-870f-4cfc-883d-aab55c41fe0e.jpg)

![Five Minutes' Peace [Board Book] [平装] [1岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19141358/23e81f52-1191-4d79-92db-4c806c5fe284.jpg)