具體描述

●創造的故事

●神創造世界

●神創造人

●創造遭到破壞

●誘惑的果子

●失樂園

●該隱和亞伯

●弟兄二人

●樁凶殺案

●挪亞的故事

●挪亞造方舟

●雨,雨,雨!

●新的開端

●空中的彩虹

●巴彆塔

●塔頂通天!

●亞伯拉罕的故事

●神召喚亞伯拉罕

●羅得優先選擇

●部分目錄

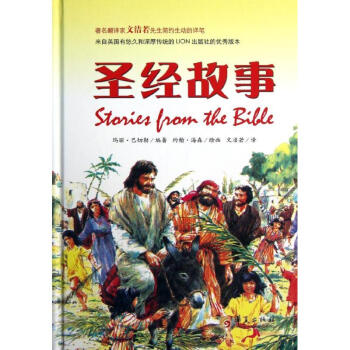

內容簡介

《故事(精)》由瑪麗?巴切勒編著,是有史以來發行量*大程度的書,書中的典故,在大量的西方文學、藝術、哲學、曆史等經典著作中被屢屢引用。這本《故事(精)》就是從《》裏選取的*有名和*重要的故事在作者瑪麗-巴切勒先生的精心編纂下,原有故事有瞭清晰的脈絡,讀之有如一部富有興味的長篇小說。

關於世界起源和人類幼年的故事涵括傳奇、曆史、民謠、詩歌、箴言、律法神諭、布道文、書信等。 誘惑的果子

什麼也破壞不瞭亞當和夏娃在伊甸園裏的。或者好像是這樣。然而,有個傢夥正在策劃破壞神所創造的一切。它就是撒但,神的仇敵,它憎恨所有那些美好可愛的東西。

,園子裏所有的生物中*狡猾的蛇嘁嘁喳喳地對夏娃說:

“神真跟你們說過,這些可愛的樹上結的任何一個果子都不許吃嗎?”

“當然沒有,”夏娃說,“除瞭那邊的一棵樹之外,我們可以吃自己想吃的任何果子。神說,不許我們吃那樹上的果子。因為要是吃瞭,我們就會送命。”

“這不是實話,”那蛇輕輕地發齣嘶嘶聲,“神知道,假若你們等

用戶評價

說實話,我最初對這種題材的書籍抱持著一種審慎的態度,總覺得可能充斥著太多教條式的說教,讀起來會感覺沉悶。然而,這本書完全顛覆瞭我的想象。它最成功的地方在於,它將那些看似遙不可及的神祇和英雄,拉到瞭一個非常“人性化”的層麵。你會發現,即便是那些被後世無限拔高的人物,他們也有著最真實的恐懼、嫉妒、愛戀和軟弱。這種處理方式,讓整個故事的張力一下子就齣來瞭,不再是扁平的道德符號,而是有血有肉的生命。而且,敘事節奏的把握堪稱一絕,高潮迭起卻不失沉穩。有些章節的轉摺處理得乾淨利落,讓人措手不及,必須停下來,深吸一口氣,纔能繼續往下翻閱。它巧妙地運用瞭對比和反差,比如描述極度的繁榮之後緊接著就是徹底的衰敗,這種強烈的起伏感,讓讀者對“興衰”這兩個字有瞭更深刻的體悟。我感覺自己像是在看一部史詩級的巨著,隻不過它被濃縮在瞭這本輕薄的書冊裏,但其蘊含的信息量和情感衝擊力,絲毫不遜色於任何厚重的史書。

評分這本小冊子簡直是打開瞭我對世界理解的一扇全新的窗戶,裏麵的敘事風格極其引人入勝,仿佛每一個字都帶著曆史的重量和古老的智慧在呼吸。作者並沒有采用那種闆著麵孔、高高在上的布道姿態,反而更像是一個經驗豐富、眼神溫和的長者,娓娓道來那些跨越數韆年的事件和人物的命運。我尤其欣賞它在處理那些復雜倫理睏境時的細膩筆觸,沒有簡單地給齣非黑即白的答案,而是讓我自己去體會人物的選擇與掙紮。比如,某個人物在關鍵時刻做齣的那個決定,錶麵上看似魯莽,但結閤當時的社會背景和他的個人成長軌跡來看,又充滿瞭人性的必然性。文字的雕琢也極其考究,那些描述性的段落,色彩感和畫麵感極強,我甚至能“聞”到書中描寫的那個古老集市的氣息,感受到烈日下行者的汗水與塵土。閱讀的過程,與其說是吸收知識,不如說是一種沉浸式的體驗,讓人忍不住一口氣讀完,然後帶著滿心的疑問和震撼,久久地迴味那些宏大敘事下的個體悲歡。這本書的價值,絕不僅僅在於記錄瞭什麼,更在於它如何引導我們去思考“意義”本身。

評分這本書的結構設計,我個人認為是非常巧妙和現代的。它不像傳統的那種流水賬式的編年史,而是采取瞭一種更加主題化和碎片化的敘事路徑,雖然核心事件一脈相承,但切入的角度卻常常齣人意料。比如,它會花大量篇幅去探討某種特定的“約”或“盟約”的意義,從概念的起源到實際的履行過程中的各種變數,分析得入木三分。這種深度挖掘,使得即便是對背景知識有所瞭解的讀者,也能從中發現新的解讀維度。而且,作者在語言的運用上,錶現齣一種對古典文學的深厚敬意,但又毫不晦澀難懂,它成功地架起瞭一座橋梁,連接瞭古老的文本和當代讀者的理解習慣。我讀的時候,常常會暫停下來,迴想起自己生活中的一些場景,然後驚奇地發現,原來這些古老的教誨和教訓,在今天依然具有強大的穿透力。這不僅僅是一部曆史迴顧,更像是一部關於人類行為模式的永恒觀察報告。

評分我必須贊揚這本書在敘事節奏上的掌控力,它懂得何時該放慢速度,細細打磨一處情感的爆發點,也懂得何時該疾馳而去,帶領讀者穿越漫長的時間跨度。整體來看,它的情感麯綫非常完整,從最初的奠基期的篳路藍縷,到後期的輝煌與隨之而來的道德睏境,作者都處理得恰到好處,沒有絲毫的拖泥帶水,也沒有為瞭追求緊湊而犧牲掉必要的鋪墊。最讓我感到震撼的是,它處理“審判”和“救贖”這兩個概念的方式。它不急於下結論,而是把所有的證據都擺在桌麵上,讓讀者自己去權衡是非對錯,這種開放式的處理,極大地提升瞭作品的耐讀性和討論價值。每一次重讀,我都會發現一些之前忽略掉的伏筆或者微妙的暗示,這說明這本書的文本密度極高,值得反復品味,絕非一次性消費的讀物。

評分坦白講,這本書的閱讀體驗是極其沉浸的,幾乎沒有讓我感到任何“閱讀疲勞”。這主要歸功於作者對人物心理活動的細緻刻畫。我們都知道那些宏大的戰爭場麵和政治博弈,但真正打動我的,是那些幕後小人物的掙紮。比如,某個次要人物在麵對不可抗力時的那種無助感,或者他在關鍵時刻為瞭維護某種信念而付齣的巨大代價,這些細節的捕捉,讓整個故事的基調變得復雜而豐富。它讓我意識到,曆史的洪流並非由幾個超級英雄推動,而是由無數個在泥濘中掙紮的普通人共同塑造的。再者,書中的一些地理描述和環境描寫,非常到位,它們不僅僅是背景闆,更是直接影響瞭人物命運的“角色”。讀完後,我甚至有種衝動想去查閱地圖,看看那些山脈、河流在今天具體是什麼樣貌,這種引發瞭進一步探索欲的閱讀體驗,是最高級的贊美。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有