具体描述

内容简介

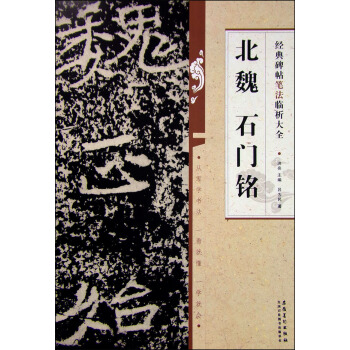

《石门颂》全称((故司隶校尉楗为杨君颂》,又称(《杨孟文碑》,摩崖隶书。东汉建和二年(148年)刻。其原址在古褒斜栈道南端即今陕西省汉中市褒河乡的褒谷之中。1967年因国家在石门所在地修建大型水库,将此摩崖从崖壁中凿出,于1971年迁至汉中市博物馆,现保存完好。通高261厘米,宽205厘米。另有题款2行10字,高54厘米, 35)厘米。文22行,行30字或37字不等,总共655字。王升撰文,内容是记载司隶校尉杨孟文主持修复褒斜栈道事,文辞、书法皆佳。作者简介

丁万里,1982年6月生,山东烟台人。2005年毕业于中国美术学院书法系书法篆刻专业,获文学学士学位。同年6月,考取中国美术学院书法硕士研究生,导师陈大中、韩天雍、白砥先生。2002年书法作品参加西泠印社第三届国际篆刻书法作品大展,2004年书法作品参加西泠印社第五届国际篆刻书法作品大展,2004年书法作品参加第四届全浙书法大展,2005年书法篆刻作品参加第三届浙江省中青年书法篆刻展,其中书法作品获铜奖,2005年书法篆刻作品参加西泠印社首届国际艺术节。

目录

第一章 隶书与《石门颂》第二章 名家品评《石门颂》

第三章 喜爱《石门颂》的名家

第四章 《石门颂》的临摹技巧

第五章 《石门颂》风格创作示范

第六章 《石门颁》集语、集联

《石门颁》碑文

前言/序言

用户评价

我特别喜欢这本书的叙事节奏和行文风格,它没有采用那种教科书式的刻板论述,而是用了一种非常亲切、甚至带有一丝人文关怀的笔调来展开。作者在阐述观点时,总是能巧妙地穿插一些鲜活的案例或者引人深思的小故事,使得原本可能略显深奥的内容变得平易近人。比如,在谈及某种哲学思想的演变时,作者不是简单地罗列时间线,而是通过描绘特定历史时期文人的心境变化,让读者能真切地感受到思想是如何在社会土壤中生根发芽的。这种叙述方式极大地提高了阅读的趣味性,让我常常在不知不觉中就读完了好几章,感觉自己像是在听一位博学又风趣的长者娓娓道来,而不是被动地接受知识灌输。它的语言是洗练而富有张力的,读起来朗朗上口,充满了韵律感。

评分这本书带给我最深远的感受,是一种潜移默化的气质熏陶。它不仅仅是传授知识,更像是在塑造一种看待世界的方式。通过阅读,我开始尝试用一种更加宏观、更有历史纵深感的视角去审视当下的一些现象。书中的思想观点犹如一面棱镜,折射出多维度的光芒,让我原本固化的思维模式变得更加灵活和开放。读完之后,合上书本,那种“余音绕梁”的感觉非常强烈,不是那种读完就忘的快餐式阅读体验,而是能长久地停留在脑海中,时不时地会蹦出来提醒我思考某个角度。这种精神上的共鸣和认知上的拓宽,远超出了我对一本普通书籍的预期,它真正达到了“启迪心智”的境界。

评分这本书的装帧设计真是深得我心,拿到手的时候就被那沉稳的墨色和细腻的纸张质感所吸引。封面上的字体排布讲究,既有古朴之风,又不失现代的审美趣味。翻开内页,那种手工印刷的微微凸起感,让人仿佛能触摸到墨迹的生命力。尤其欣赏的是,它在细节处理上非常用心,比如章节间的留白处理得恰到好处,让人在阅读时感到舒适,眼睛不容易疲劳。书本的整体重量适中,拿在手里有一种踏实感,很适合长时间的沉浸式阅读。看得出来,出版方在选材和工艺上是下了大功夫的,这不仅是一本可以阅读的书,更是一件值得收藏的艺术品。这种对实体书体验的重视,在如今这个数字时代显得尤为珍贵,它唤醒了我们对纸质媒介的原始热爱,让人在翻页之间,仿佛与古人的智慧进行着无声的对话。

评分阅读过程中,我发现作者在资料的搜集和引用的准确性上展现了令人敬佩的专业素养。引用了大量的第一手文献和学界的最新研究成果,但最难得的是,他没有让这些引文显得生硬或堆砌。相反,所有的旁征博引都像是精心打磨过的珍珠,被巧妙地串联在作者的论证主线上,有力地支撑着他的核心观点,增强了说服力。每当对某个观点产生疑问时,只要翻到脚注或尾注部分,总能找到清晰的出处,这对于需要进行深入探究的读者来说,简直是福音。这种对学术严谨性的坚持,让这本书的权威性得到了极大的提升,也让我对书中所传达的信息保持了高度的信任感,它不仅仅是“好看”,更是“可靠”的。

评分这本书的结构安排堪称一绝,逻辑链条清晰得如同工整的几何图形,但又充满了流动的生命力。作者似乎对如何引导读者的思维有着精准的把控,每前进一步,都会在前一步的基础上构建新的认知框架,使得整体知识体系非常牢固。我尤其欣赏作者在处理复杂概念时的“层层剥笋”手法。他不会一开始就抛出最难啃的部分,而是从最基础、最容易理解的概念入手,然后逐步引入更深层次的讨论,并在关键节点进行小结和回顾,确保读者不会迷失在庞大的信息流中。这种严谨的结构设计,极大地降低了阅读的认知负荷,让我在学习新知识时感到前所未有的顺畅和自信,感觉自己每翻过一页,都实实在在地有所收获和提升。

评分一直很喜欢 自己买了一本 送人了一本

评分两个人路过一片玫瑰园时,一个人摇摇头叹了口气走了。他说:“唉!这么美丽娇艳的玫瑰花上有刺。”而另一个人驻足欣赏很久才满意离去,他说的却是:“哦!这刺上有如此娇艳的玫瑰花。”不难发现,面对同样的事件,有人只能看到它的坏,有人可以寻找到它的好。也许一切事物都没有绝对的好或绝对的坏,这大多数取决于你的自身观念。

评分书,简单,一个字:好!

评分孙中山先生说过;“我一生的嗜好,除了革命外,就是好读书,只要我一天不读书,便不能生活。”所以说,每一本好书都是人生的一层阶梯,我们只有并且只能不断往上爬,爬得越高,望得越远。加油!

评分读书给人以乐趣,给人以想象,给人以光彩,给人以智慧。可以丰富你的精神世界,丰饱你的作文水平,俗话说:“读书破万卷,下笔如有神。”这可不是夸张的说法,水滴看起来小,积多了便成了大海,这不同读书一样吗?作文写得好,惯在读的书多。

评分或许,现代的生活让我们遗忘了很多东西,而那些古典名着却让我们“重温旧梦”。从《红楼梦》里感受到了凄美的爱情悲剧,从《水浒传》里明白了侠肝义胆,从《三国演义》里体验到尔虞我诈,从《西游记》里又看到了神话色彩。这些,也许没有现代小说那么深入人心,却给人一种独特的古典美。这种美,大方亦婉约,温柔亦豪爽。

评分响应月色的召唤,泡一杯清茶,位于绿树之下,书香作伴,何等惬意!

评分买了实用隶书石门颂一点都不后悔,很喜欢丁万里,书是绝对正版的,纸张都非常好!识伴随人类成长,人类的成长少不了知识。

评分古人云书中自有黄金屋,书中自有颜如玉。可见,古人对读书的情有独钟。其实,对于任何人而言,读书最大的好处在于它让求知的人从中获知,让无知的人变得有知。读史蒂芬?霍金的时间简史和果壳中的宇宙,畅游在粒子、生命和星体的处境中,感受智慧的光泽,犹如攀登高山一样,瞬间眼前呈现出仿佛九叠画屏般的开阔视野。于是,便像李白在诗中所写到的庐山秀出南斗旁,屏风九叠云锦张,影落明湖青黛光。对于坎坷曲折的人生道路而言,读书便是最佳的润滑剂。面对苦难,我们苦闷、彷徨、悲伤、绝望,甚至我们低下了曾经高贵骄傲的头。然而我们可否想到过书籍可以给予我们希望和勇气,将慰藉缓缓注入我们干枯的心田,使黑暗的天空再现光芒读罗曼?罗兰创作、傅雷先生翻译的名人传,让我们从伟人的生涯中汲取生存的力量和战斗的勇气,更让我们明白唯有真实的苦难,才能驱除罗曼谛克式幻想的苦难唯有克服苦难的悲剧,才能帮助我们担当起命运的磨难。读海伦?凯勒一个个真实而感人肺腑的故事,感受遭受不济命运的人所具备的自强不息和从容豁达,从而让我们在并非一帆风顺的人生道路上越走越勇,做命运真正的主宰者。在书籍的带领下,我们不断磨炼自己的意志,而我们的心灵也将渐渐充实成熟。读书能够荡涤浮躁的尘埃污秽,过滤出一股沁人心脾的灵新之气,甚至还可以营造出一种超凡脱俗的娴静氛围。读陶渊明的饮酒诗,体会结庐在人境,而无车马喧那种置身闹市却人静如深潭的境界,感悟作者高深、清高背后所具有的定力和毅力读世界经典名著巴黎圣母院,让我们看到如此丑陋的卡西莫多却能够拥有善良美丽的心灵、淳朴真诚的品质、平静从容的气质和不卑不亢的风度,他的内心在时间的见证下折射出耀人的光彩,使我们在寻觅美的真谛的同时去追求心灵的高尚与纯洁。读王蒙的宽容的哲学、林语堂的生活的艺术以及古人流传于世的名言警句,这些都能使我们拥有诚实舍弃虚伪,拥有充实舍弃空虚,拥有踏实舍弃浮躁,平静而坦然地度过每一个晨曦每一个黄昏。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有