具体描述

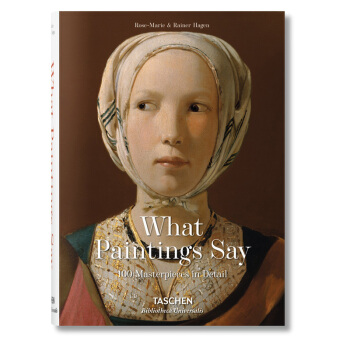

出版社: Taschen GmbH (2016年2月26日)

精装: 788页

语种: 英语

条形码: 9783836559263

商品尺寸: 14.7 x 4.6 x 20.1 cm

商品重量: 1.3 Kg

This important addition to our understanding of art history’s masterworks puts some of the world's most famous paintings under a magnifying glass to uncover their most small and subtle elements and all they reveal about a bygone time, place, and culture.

Guiding our eye to the minutiae of subject and symbolism, authors Rose-Marie and Rainer Hagen allow even the most familiar of pictures to come alive anew through their intricacies and intrigues. Is the bride pregnant? Why does the man wear a beret? How does the shadow of war hang over a scene of dancing? Along the way, we travel from Ancient Egypt through to modern Europe, from the Renaissance to the Roaring Twenties. We meet Greek heroes and poor German poets and roam from cathedrals to cabaret bars, from the Garden of Eden to a Garden Bench in rural France.

As we pick apart each painting and then reassemble it like a giant jigsaw puzzle, these celebrated canvases captivate not only in their sheer wealth of details but also in the witness they bear to the fashions and trends, people and politics, loves and lifestyles of their time.

About the series:

Bibliotheca Universalis — Compact cultural companions celebrating the eclectic TASCHEN universe at an unbeatable, democratic price!

Since we started our work as cultural archaeologists in 1980, the name TASCHEN has become synonymous with accessible, open-minded publishing. Bibliotheca Universalis brings together nearly 100 of our all-time favorite titles in a neat new format so you can curate your own affordable library of art, anthropology, and aphrodisia.

Bookworm’s delight — never bore, always excite!

Rose-Marie Hagen was born in Switzerland and studied history, Romance languages and literature in Lausanne. After further studies in Paris and Florence, she lectured at the American University in Washington, D.C.

Rainer Hagen was born in Hamburg and graduated in literature and theatre studies in Munich. He later worked for radio and TV, most recently as chief editor of a German public broadcasting service. Together they have collaborated on several TASCHEN titles, including Masterpieces in Detail, Pieter Bruegel and Francisco de Goya.

用户评价

这本书的装帧和印刷质量简直是艺术品级别的,那种厚重的手感和纸张的细腻度,让我感觉自己正在翻阅一份极其珍贵的历史档案。我特别喜欢它对色彩还原的执着,很多细节图,比如提香作品中那种深邃的红色调,或者维米尔窗边光线的微妙过渡,都被处理得极为精准,完全没有廉价复制品那种生硬的平面感。这已经超出了“欣赏”的范畴,更像是一场沉浸式的“技法考古”。例如,书中有一页展示了某位文艺复兴大师在描绘织物褶皱时,如何运用多层罩染(glazing)来表现丝绸的流动性,那种透明感和层次感,即使用放大镜看原作都未必能如此清晰。它提供了一个完全不同的观看视角,迫使你抛弃对“主题”的依赖,转而纯粹去分析“如何完成”。对于我们这些业余爱好者来说,这比看一百遍成品图都有启发性,它揭示了美是如何被“制造”出来的,那份工匠精神,令人肃然起敬。

评分老实说,一开始我有点担心,纯粹的细节图会不会显得零散、缺乏连贯性?毕竟,艺术作品的魅力很大程度上来源于其整体的叙事性和平衡感。然而,这本书成功地用一种“碎片化叙事”的方式弥补了这一点。它就像一个高明的策展人,用一种非线性的逻辑将这些细节并置在一起。比如,它可能将一幅巴洛克雕塑的局部特写,紧接着放在一幅印象派油画中捕捉到的光影碎片旁。这种并置,强迫读者的大脑主动去建立新的联系和对话,比如,探究不同时代、不同媒介的艺术家是如何在“捕捉瞬间”这件事上殊途同归的。它不再是按时间顺序或流派来排列,而是按“视觉感受”来组织的,这种策展思路非常大胆,充满了现代感。每翻过一页,都是一次思维上的跳跃,充满了意想不到的关联性,让人忍不住思考,这究竟是作者的巧合,还是编辑的深思熟虑?

评分天呐,终于把这本《100个大师作品细节绘画作品集》捧在手里了,虽然我原本满心期待能从中一窥那些传世名作的恢弘全貌,但翻开之后,那种细致入微的震撼感,完全是另一种层次的享受。想象一下,你不再是远远地凝视着蒙娜丽莎那抹难以捉摸的微笑,而是直接被拉进了画笔的笔触之中,近乎可以触摸到颜料的肌理和画家下笔时的犹豫与果决。这本书的选材极其精妙,它避开了那些教科书式的、人人都烂熟于心的宏大构图,转而聚焦于那些往往在整体画面中被我们忽略的“边角料”——可能是伦勃朗一幅肖像画中人物眼睛里反射出的微光,也可能是梵高星夜里那些扭曲笔触的极致特写。这种拆解式的展示,让我对“大师”的理解从“会画画的人”上升到了“对光影、结构和情感有着超凡洞察力的哲学家”的高度。我甚至开始好奇,这些细节的取舍,是否就是画家构思整个作品时最核心的思考点。它更像是一本“艺术家的秘密笔记”,而不是一本单纯的作品集,迫不及待地想把我所有的观察和激动记录下来,与更多同好分享这份“微观宇宙”的震撼。

评分我花了一整个周末,就沉浸在这本书带来的“慢艺术”体验中。它颠覆了我以往阅读艺术画册的习惯,不再是走马观花式地浏览“我看到了什么”,而是变成了深入“我是如何看到的”的探究过程。最有趣的是,这本书常常将不同作品中相似的“元素”并置——比如,对不同画家处理人物手指的特写对比,或者对不同大师处理天空云彩层次感的局部放大。通过这种并列比较,那些隐藏在艺术史洪流中的共性和差异性就变得一目了然,这比任何理论书籍的文字分析都来得直观有力。它提供了一种全新的“对画”方式,让我重新审视了那些我以为自己已经“看够了”的经典,感觉仿佛给我的艺术鉴赏力装上了一个超高清的显微镜。这是一本需要耐心品味的宝藏,也是一本能切实提升你艺术“眼力”的实用工具书,绝对值得反复研读。

评分这本书的排版设计简直是教科书级别的克制与张扬的完美平衡。大多数页面都采用了极简主义的留白策略,让那些被放大的细节图拥有了绝对的舞台中央地位,周围没有任何多余的文字干扰。然而,在某些关键的、技术性极强的特写旁,作者又非常巧妙地加入了极短小但信息密度极高的技术注释——或许是关于当时使用的颜料配方,或者某种特定的晕染手法。这种“少即是多”的编辑哲学,恰到好处地满足了深度学习者的求知欲,又不会让普通读者感到压力。最让我惊喜的是,它对“笔触的能量”捕捉得淋漓尽致。你不再是看到一笔“蓝”色,而是看到了画家在那个特定瞬间倾注进去的全部力量和速度,有的笔触像是狂风骤雨,有的则像是羽毛拂过。这本书让我意识到,一张伟大的画作,其“动态信息”远远大于其“静态图像”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有