具体描述

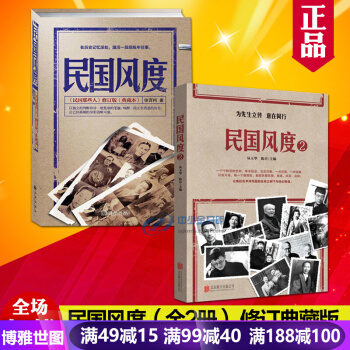

书名:民国风度1+2

yuanjia:66.6元

作者:徐柯 著

出版社:九州出版社

出版日期:2011-10-1

ISBN:9787510811395

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:16开

《民国那些人》典藏版 入选“30年中国zui有影响力的300本书”

《民国风度》为《中国青年报·冰点周刊》专栏——“钩沉”结集

当时的获奖词如下:

一个出色的专栏,zui难得的品质在于“吾道一以贯之”。徐柯的“钩沉”专栏就符合这种品质。从《冰点周刊》创刊之日起,他独自承了这个专栏,从历史记忆深处,为今天的人们钩出一个个已被遗忘的人物和一段段鲜为人知的历史。

“钩沉”专栏的出色之处在于:它是史与诗、学与识、才与情、旧与新的融汇贯通。它像一壶陈年佳酿,越品越有滋味。“钩沉”絮絮叨叨、呢呢喃喃、没完没了,其实在向读者叙述一个主题:曾经有那样一个时代,曾经有那样一批人物。他们那样地想着,那样地活着。他们离我们今天并不遥远,但他们守护、在意、体现的精神、传统、风骨,已与我们相去甚远。读着他们,我们感到恍若隔世;抚摸历史,我们常常浩叹不已。

将这些过往人物,端上今天的报面,首先要有一个充足的新闻由头,才能将历史和现实嫁接起来,徐柯很好地解决了这一难题。他总是从今天相关的人物或场景切入,从而“激活”一段陈年往事。

推荐理由:

作者徐柯为写活每一个人,作者采访了传主的后人、学生,或者忘年的朋友,记录了大量手的材料。书中兴味深长的逸事颇多,还有弥足珍贵的老照片,使本书内容丰厚脱俗,如品陈年佳酿,生动耐读。

1.本书将民国那些人物的风骨和气节勾画得形神兼备,不仅满足了文化怀旧口味,还勾起了心中家、国合一的文化情怀。阅读本书,提供一种看人看世界的新视角,对现今讲求金钱和物质的社会是一剂清醒剂,唤醒国人寻求自身与社会的风骨和气节。

2.打捞一段不可复制的记忆,还原一段段精彩的人生。由于长期以来,课本教材中的选择性记忆,使得那些从旧时代走过来的风云人物大多湮没无闻,或成为一个简单的符号,或只是一个反动的名词,甚至消失殆尽。作者在努力打捞那些记忆,发现那些真人真面,让我们zui终发现,原来有的人可以活得如此精彩,至情至性、有声有色、有棱有角。

3.书中的每篇人物虽不过两字的篇幅,但读完后,犹能令人低徊不已。情感的深度和广度具有尺幅里之势。所以这本书的意义,不是提供我们茶余饭后的谈资,而是激起我们想去护持那个时代所有的光荣和辉煌,来丰富我们当下的精神家园。

《民国风度2》,

主编简介

从玉华:《中国青年报?冰点周刊》副主编。2001年毕业于武汉大学新闻系,从事新闻采编工作十余年,两届全国“五四新闻奖”获得者。

陈 卓:《中国青年报?冰点周刊》编辑。毕业于北京大学历史系,2012年进入《中国青年报》社工作至今,一直从事特稿写作和研究。

主编简介

从玉华:《中国青年报?冰点周刊》副主编。2001年毕业于武汉大学新闻系,从事新闻采编工作十余年,两届全国“五四新闻奖”获得者。

陈 卓:《中国青年报?冰点周刊》编辑。毕业于北京大学历史系,2012年进入《中国青年报》社工作至今,一直从事特稿写作和研究。

。激活“往事”,为先生立传,意在同行!

为先生立传,意在同行

《中国青年报?冰点周刊?人物》精选。

一共记录了33位各个领域的学者、名家、大师,个个都是令人敬佩的大先生。共和国风风雨雨之中,他们经历过相同或不同的政治时期,各有不为人知的人生际遇。有人去世整整20年之后才得到应有的悼念;有人孤独地对抗着整个教育体制直至死亡突降;知名历史学家晚年寄身养老院度日凄寒;堂堂院士总是光脚布鞋出现在严肃大讲堂上……

再无宏大的叙事,不再是一个抽象的典型,暂别概念性符号化的认知,相拥一个个鲜活的生命细节。鲁迅的好玩儿,胡适的从容,叶嘉莹的弱德之美,梁漱溟的铮铮风骨。他们是人,更是生命。

举手投足,为文行事,一点沉思,一件琐事,只言片语,每一个细微处,都昭示着风骨、格调、风范、品味。

每个人都有着不同的个性,不同的遭际,不同的命运,不同的追求,但底子里都有一个“士”守着,都在彰显“独立之精神,自由之思想”。

他们的遭遇或许会让很多人唏嘘不已,但他们的坚守和奋进会让更多人感慨万千。以人证史,众多生命个体让过去半个多世纪的风云烟尘逐渐清晰呈现在眼前,带来透彻骨髓的震撼,欲说还休的省思。

序言

寻找33位平凡而高贵的灵魂(节选)

从玉华

这几年,像很多人一样,我也得了典型的“上帝死了”的精神“空心病”。我不停地“买买买”,蜈蚣手一般,剁也剁不掉;长跑正成为城市中产阶级的新兴宗教,可跑道上我找不到自己的灵魂。

我焦虑这个时代变得太快。纸媒脚下的土松动、坍塌。自媒体、写稿的机器人、沉浸式VR报道、大数据、直播,把报业逼进了“PM2.5值zui高的雾霾”里,大家都在样子笨拙地转型。

这种不可言说的苦闷、对浮躁社会的绝望,几乎成了“中国式”精神贵族病。有时候,我觉得自己像极了那个卷在粪球里的屎壳郎,透过粪球的小孔看世界。

我想寻找更多的东西。

2011年的那个冬天,我一直在寻找一个故去6年的老人——徐雪寒。

徐雪寒是谁?99%的中国人不知道。在一个纪念会上,吴敬琏扬着白眉毛,没有稿件,讲了很多徐雪寒的故事,弄得有人退场抹泪。

我着了魔般,下定决心要寻找这个一生入狱26年、与顾准相提并论、“用生命敲击改革开放的大门”的人。

他女儿一口回绝了我。她说,对记者没有“信心”,再说她父亲非常低调,从不觉得自己是个“角儿”,大家忘就忘了他吧。

zui后我写了职业生涯里zui长的采访提纲,说服了她。在一间黑乎乎的茶馆,她很克制地讲了很多往事,好几次,她眼泪在眼眶里打滚,却忍着没掉下来。

后来,采访跟随了徐老10年的司机,他跟我学徐老zui后几年,围着围嘴吃饭,掉了米粒,还颤巍巍地捡起来吃的样子。还有徐老看不惯腐败问题,气得用拐杖直戳地的样子。

好几个冬天的早上,我都在这段寻找的路上。从国务院发展研究中心原主任鲁志强的办公室出来时,我的“船舱”已经装满了“大鱼”,我像个富足的船长。他的语言像诗歌一样美,他不愿用雪花形容徐雪寒,“雪花太脆弱!”他感慨,“徐老,不是‘雪’寒,是‘命’寒!徐雪寒自己就是人生。”

从鲁志强办公室出来,我很激动地在寒风里给编辑打电话,编辑说:“你可以动笔了。”我说:“不,我还要继续寻找!”

有时看到路边晒太阳的老人,我在想,徐雪寒比他高还是矮,胖还是瘦?我又去了好几趟社科院经济所,听老人讲徐雪寒。

一个多月来,我似乎找到了徐雪寒,似乎又还没找到。但不可否认,我很“享受”这种寻找的感觉,如果没有截稿日,我相信还会寻找下去。找到zui后,我都不确定我是在找一个人,还是在寻找被这个时代“弄丢”的某种东西。

如今,只要下雪了,我就会想起徐雪寒。这个名字在我心里,更是个形容词,比如努力“活得比徐雪寒还徐雪寒”。

…………

我还记得同事踩着大雪去探望“爱因斯坦的中国传人”许良英;给“布鞋院士”李小文写万言书信,说服他接受采访;到清华大学寻找骑着自行车的潘际銮……也许,大家都在寻找这个时代的稀缺品。

今年,我们把33位大先生的采访文字辑录成书。他们经历过大风大浪、人生旋涡、风云际会却依然“真着”“疯着”“傻着”“不

目录

di一篇沧桑历尽的坚韧从容

杨 绛:旧时代的新人新时代的旧人

徐雪寒:甘愿跑龙套的老派共产党员

李 佩:坚强源自没有什么可以再失去

谢家麟:“白手起家”的科学大师

李平沤:留在di661页的遗憾

保育钧:“大炮”响了四十年

di二篇纤尘不染的纯净人生

叶嘉莹:一生都与诗词“恋爱”的美丽女人

来新夏:91岁始挂笔

杨敬年:百岁“00后”

李小文:踢开学术浮华的“布鞋院士”

葛存壮:爱演大反派的老戏痴

谷chao豪:吾以诗心待数学

赵慕鹤:102岁的青春模范

di三篇舍我其谁的铮铮风骨

鲁 迅:好看又好玩的大先生

许良英:像爱因斯坦那样,永不沉默

梁漱溟:不得不怀念时,才想起了他

刘起釪:老无所依的史学大家

马小平:孤独的人文教育者

孙 翔:21年后才得到了悼念

刘兴诗:用科幻干预现实

di四篇极简致美的专业操守

于是之:茶馆还在,他却永远离开了

侯仁之:把102年的人生绘在地图上

潘际銮:不愿被异化的老派院士

罗哲文:一生奔波在保护“古建”的征途上

胡佩兰:固守医道的老式大夫

杜道生:活在孔子时代的现代老叟

叶笃正:擅长绝路逢生的“老气象”

di五篇深入骨髓的家国情怀

胡适之:一座墓碑,无尽甘苦

梁思礼:饮冰室飘出传奇乐章

陈祖德:围棋大师的zui后落子

罗国杰:他用一生“正人心”

杜润生:绕着绕着就破了局

郑献徵:他修的堰渠成了传奇

这本《民国风度2》收录的33位大先生,多数要晚于《民国风度》里的人物,但他们的风骨一脉相承。他们有的今天还健在,多数已经故去。有的采访时音容笑貌尚在眼前,此书付梓时却驾鹤仙去。

感谢青豆书坊让这33段寻找之旅,汇成终点,呈给读者。希望更多拥有“自由灵魂”的当代人能感应到他们。

李 佩 :坚强源自没有什么可以再失去

1979年中美正式建交,她和李政道一起推动了中美联合培养物理研究生项目,帮助国内di一批自费留学生走出国门。当时没有托福、GRE考试,李佩先生就自己出题,李政道在美国哥伦比亚大学选录学生。如今,没人数得清,中科院的老科学家中,有多少人是她的学生。

81岁那年,她创办“中关村大讲坛”,从1998年到2011年,总共办了600多场,比央视“百家讲坛”还早、还高规格。

进入人生的di99个年头,李佩大脑的“内存越来越小”,记忆力大不如以前了。她一个月给保姆发了三回工资;她说现在的电视节目太难看了,“民国的人去哪儿了”?

在她家狭小的客厅里,那个腿儿都有些歪的灰色布沙发,60年间,承受过不同年代各色大人物各种体积的身体。钱学森、钱三强、周培源、白春礼、朱清时、饶毅、施一公……都曾是这个家的客人。

这样的沙发也不是随便能坐到的。有时人来得多了,甭管多大的官儿,都得坐小马扎。

她曾跑遍了半个地球,如今,她的背驼得像把折尺,一天的大多数时光蜷缩在朝南书房的沙发里,困了就偎在电暖气边儿上打盹,即使三伏天,她也觉得冷。前些年,眼看年轻人骑车撞了中关村的老科学家,她特生气,跟在后头追。如今,她连站到阳台上向朋友招手的力气都快没有了。

只有牙齿和胃,还顽强地工作着。她的胃曾装过胡适家的肉菜、林家翘家的饺子、钱学森家的西餐。那个时候,厨艺很差的周培源只有洗碗的份儿。如今,她还像年轻时在美国一样,爱吃蒜香面包,用自己的牙慢慢地磨。

她的眼眉越来越低垂,这双被皱纹包裹的眼睛,见过清末的辫子、日本人的刀、美国的摩天大楼,以及中国百年间的起起伏伏。如今,没什么能让这个百岁老人大喜大悲了。

她一生都是时间的敌人。70多岁学电脑,近80岁还在给博士生上课。晚年的她在10多年时间里,开设了600多场“中关村大讲坛”,比央视“百家讲坛”还早、还高规格。

没人数得清,中科院的老科学家,有多少人是她的学生。甚至在学术圈里,从香港给她带东西,只用提“中关村的李佩先生”,她就能收到了。她的“邮差”之多、级别之高,令人惊叹。

在钱学森的追悼会上,有一条专门铺设的院士通道,裹着长长白围巾的李佩被“理所当然”“舍我其谁”地请在这条道上,有人评价这个只有几十斤重的瘦小老太太“比院士还院士”。

她被称作“中科院zui美的玫瑰”“中关村的明灯”“年轻的老年人”。

“生活就是一种永恒的沉重的努力”

这位百岁老人的住所,就像她本人一样,颇有些年岁和绵长的掌故。

中关村科源社区的13、14、15号楼被称为“特楼”,那里集中居住了一批新中国现代科学事业奠基者:包括1948年中央研究院的9名院士、di一批254位学部委员中的32位、23位“两弹一星”功勋奖章获得者中的8位。钱学森、钱三强、何泽慧、郭永怀、赵九章、顾准、王淦昌、杨嘉墀、贝时璋等人都曾在这里居住。

如今,破败不堪的“科源社区”牌子,“科”字只剩下了“斗”字,老楼的楼道里贴满了“疏通下水道”的小广告,小院里四处堆放着杂物。这里不再是“中国zui聪明头脑的聚集地。”,租住着很多外来打工者,随便敲开一扇门,探出一颗脑袋:“王淦昌?贝时璋?郭永怀?没听说过。”

中关村的房价都快十万元一平方米了。不远处的LEDchao大屏幕闪烁着zui新款的高科技产品广告。

李佩先生60年不变的家,就像中关村的一座孤岛。

这座岛上,曾经还有大名鼎鼎的郭永怀先生。

郭永怀李佩夫妇带着女儿从美国康奈尔大学回国,是钱学森邀请的。钱学森在1956年数次致信郭永怀:“请你到中国科学院的力学研究所来工作,我们已经为你在所里准备好你的‘办公室’,是一间朝南的在二层楼的房间,淡绿色的窗帘,望出去是一排松树。”“已经把你的大名向科学院管理处‘挂了号’,自然是到力学所来,快来,快来!”

回国后,郭永怀在力学所担任副所长,李佩在中科院做外事工作。直至我国di一颗原子弹成功爆炸的di二天,郭永怀和好友一起开心地喝酒,李佩才意识到什么。

1968年10月3日,郭永怀再次来到青海试验基地,为中国di一颗导弹热核武器的发射从事试验前的准备工作。12月4日,在试验中发现了一个重要线索后,他在当晚急忙到兰州乘飞机回北京。5日凌晨6时左右,飞机在西郊机场降落时失事。

当时飞机上十几个人,只有一个人幸存。他回忆说,在飞机开始剧烈晃动的时候,他听到一个人大喊:“我的公文包!”后来的事情就不记得了。

在烧焦的尸体中有两个人紧紧地抱在一起,当人们费力地把他们分开时,才发现两具尸体的胸部中间,一个保密公文包完好无损。zui后,确认这两个人是59岁的郭永怀和他的警卫员牟方东。

郭永怀曾在大学开设过没几个人听得懂的湍流学课程。

失去丈夫的李佩正经历着人生zui大的湍流。

以独立的判断和诗一般低徊的笔触,唤醒一段正在消逝的历史,让已经模糊的身影清晰可感。

曾经有那样一个时代,曾经有那样一批人物。他们那相样地想着,那样地活着。他们离我们今天并不遥远,但他们守护、在意、体现的精神、传统、风骨,已与我们相去甚远。读着他们,我们感觉到恍若隔世;抚摸历史,我们常常浩汉不已。民国时期的那批学人,有着与今天的学人迥然不同的风度、气质、胸襟、学识和情趣。他们的个性或迂或狷或痴或狂,但内里全不失风骨、风趣或风雅,底子上都有一个“士”字守着。总而言之,是一批不失“硬朗”,而又“好玩”、“有趣”的人。

本书为《中国青年报?冰点周刊》专栏——“钩沉”结集,其专栏主笔徐柯从故纸堆里或人们的记忆中,钩起79个人物。这些人物有些是我们些许熟识的,还有一些人物,徐柯如果不写,恐怕将会被时间或时代彻底湮没与忘记。

他们是故去的名校校长,文章报国的报人,埋头学问、以学术报国为天职的知识分子,以及在世界面前代表中国的外交家、金融界的精英、马上赋诗的将军……他们是梅贻琦、蒋南翔、张季鸾、胡政之、刘文典、杨荫榆、陈西滢、梅汝璈、顾维钧、卢作孚、陈望道、蒋里……围绕着他们的一幕幕鲜为人知的传奇秩事,通过本书在历史零散与完整的记忆中生动再现。他们曾经的理想,他们的面容和言行,他们的风度、气质、胸襟、学识和情趣,在徐柯的文字中一一复活。

此次修订版中,汇编了钱理群先生专门就本书内容在北大所做的演讲,解析深刻生动,勾勒民国风骨,引起很强烈的社会反响。此外补充了作者徐柯的八篇精彩文章,涉及到了严复、胡适、卢作孚、季羡林等人物,探讨了科学院、初中教育、大学中文系等话题,作为本书的延伸阅读。

徐柯,四川成都人。毕业于北京大学,获比较文学硕士学位。目前任《中国青年报?冰点周刊》主编。2004年6月《冰点周刊》创刊,人物版设“钩沉”专栏。徐柯主笔两载,“钩沉”被评为《冰点周刊》专栏。期间文字在此集结成书。

用户评价

坦白说,我是一个对“旧时光”有着特殊情结的人,而这本书完全满足了我对那个年代氛围的想象与探求。作者的文风带着一种老派的优雅和克制,却又不失洞察世事的犀利。他笔下的人物,无论背景如何,似乎都带着一种独特的“风骨”,这种风骨不是刻意为之,而是源于他们所处的时代和他们个人的选择。阅读过程中,我仿佛能闻到那个年代特有的墨香与烟草味,感受到那种在变革边缘挣扎求存的张力。这本书的价值,在于它成功地架起了一座连接过去与现在的桥梁,让我们得以用更贴近人情的方式去理解那段波澜壮阔的历史。它不是冰冷的记录,而是有温度的追忆。

评分初翻开这本书,一股浓郁的旧时光气息扑面而来,仿佛置身于那个风云变幻的年代。作者的笔触细腻入微,对人物的刻画入木三分,每一个鲜活的形象都仿佛能从纸页间跃然而出。他不仅仅是在讲述历史事件,更是在描绘那个时代人们的精神风貌与生活情态。那些曾经在史书中被模糊处理的细节,在这里被描绘得淋漓尽致,让我们得以窥见那个时代最真实、最鲜活的一面。阅读的过程中,我时常会产生一种强烈的代入感,仿佛自己也成了那个历史洪流中的一员,亲眼见证着那些激动人心的时刻。整本书的叙事节奏张弛有度,引人入胜,读起来酣畅淋漓,让人爱不释手。这种阅读体验,远非枯燥的史料堆砌所能比拟,它更像是一场与历史人物的深度对话,让人在了解过去的同时,也能对当下的人生有所反思。

评分我发现这本书的魅力在于它提供了一种全新的观察历史的维度。作者的博学多识在字里行间展露无遗,他对不同领域的知识信手拈来,将其巧妙地融入对历史人物的解读之中,使得整个故事的层次感瞬间丰富起来。他仿佛是一位技艺精湛的画家,用文字为我们勾勒出了一幅幅生动的历史长卷,色彩斑斓,细节丰富。阅读的体验非常流畅,即便是一些复杂的历史背景,经过作者的梳理,也变得清晰明了。这本书不仅仅是提供信息,更重要的是引导读者去思考,去质疑,去构建自己对那个时代的理解。这是一种更高层次的阅读享受,它激发了我的好奇心,让我对那个时代的更多面向产生了探索的渴望。

评分这本书的阅读过程,就像是经历了一场漫长而精彩的文学旅行。作者的语言极具画面感和音乐性,读起来有一种韵律在其中,让人沉浸其中,难以自拔。他对于人物内心世界的挖掘尤其到位,那些细微的情绪波动、那些隐秘的私心杂念,都被他精准地捕捉并呈现出来。我特别喜欢他处理转折点的方式,总能在最恰当的时候给出最深刻的注脚,让人恍然大悟。全书结构严谨,线索清晰,但叙述上又充满了灵动性,绝不拘泥于传统史书的刻板模式。它成功地将历史的厚重感与文学的趣味性完美融合,使得即便是对历史不太感兴趣的读者,也能从中获得极大的阅读愉悦。读完后,感觉自己的精神世界也仿佛被充实和滋养了一番。

评分这本书的文字功底着实令人赞叹,字里行间流淌着一种沉静而富有力量的美感。作者的叙事视角非常独特,他总能从一个意想不到的角度切入,带我们发现历史中那些被忽视的角落。我尤其欣赏他对于历史事件背后人性挣扎与抉择的剖析,那种对复杂人性的深刻洞察,使得书中的人物形象不再是扁平的符号,而是有血有肉、充满矛盾的个体。每一次翻阅,都能从中汲取到不同的感悟,这绝非偶然。它展现了一种宏大叙事与微观叙事的完美结合,既有对时代脉络的把握,又不失对个体命运的关怀。读完之后,心里久久不能平静,那份对那个时代的敬畏与唏嘘,久久萦绕在心头,让人忍不住想要一再回味。

评分还不错啊,,,,,,,,,,

评分有薄膜包装,字体非常清晰。

评分很不错的书,很有用

评分很不错的书,很有用

评分很好

评分有薄膜包装,字体非常清晰。

评分很不错的书,很有用

评分还可以吧,看完再评一下,,,

评分有薄膜包装,字体非常清晰。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有