具体描述

● (一)大型真菌及其分类地位

● (二)大型真菌的生物学性状

● (三)大型真菌的经济价值

● 1.食用大型真菌

● (1)蛋白质与氨基酸

● (2)糖类

● (3)有机酸

● (4)脂类

● (5)核酸

● (6)维生素

● (7)矿质元素

● (8)鲜香风味成分

● 2.药用大型真菌

● (1)多糖和糖肽类化合物

● (2)萜类化合物

● (3)生物碱

● (4)其他化合物

● 3.菌根大型真菌

● 4.大型真菌在维持生态平衡中的作用

●部分目录

内容简介

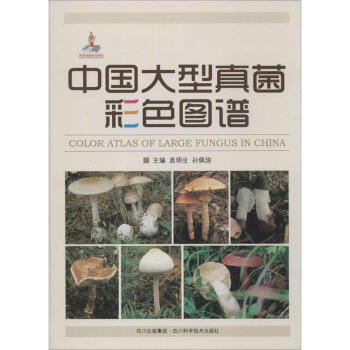

袁明生、孙佩琼主编的《中国大型真菌彩色图谱 (精)》包括以下内容:**部分总论,介绍大型真菌及其分类地位、生物学性状和经济意义等学科知识。第二部分按类列示出1 178种(含亚种、变种和待定种,隶属于260属,47个科)大型真菌及其相应的彩图和文字记述。载有原色彩图2 359幅。文字记述依次为图的标本举证(含采集地点、海拔高度、植被、生长基质、采集日期、采集号和馆藏号)及已知靠前分布省区、经济意义和化学成分等研究资料;附录: ①359种野生大型真菌水解蛋白氨基酸百分含量表; ②已知Wolfiporia COCOS(茯苓)所含39个三萜类化合物和23个多糖类化合物表;③已知Ganoderma spp .(灵芝)等

用户评价

我得说,《中国大型真菌彩色图谱》这本书,真的太有分量了!当我第一次拿到它的时候,就觉得它沉甸甸的,翻开来,那厚实的纸张和精美的印刷,立刻就让我眼前一亮。我一直是个对细节控的读者,而这本书恰恰满足了我对“看得清”和“讲得明”的双重需求。每一页的插图,都像是精心绘制的艺术品,色彩过渡自然,光影效果逼真,就连那些细小的绒毛、粘液,甚至是孢子印的颜色,都处理得非常到位。更让我惊喜的是,它不仅仅是“好看”,更是“好懂”。文字部分虽然不算艰深晦涩,但足够严谨,而且在描述一些关键特征时,会用非常形象的比喻,比如形容菌盖的形状像碗,或者像伞,又或者像耳朵,这种接地气的描述方式,让我这个非专业人士也能很快抓住重点,区分不同的物种。我尤其喜欢它在介绍每一种真菌时,会顺带提及它们的“亲戚”或者“近邻”,这种关联性的介绍,让我对真菌的演化和分类有了更深刻的认识,也更能理解它们之间微妙的联系。

评分不得不说,这本书在我心里占据了一个非常特别的位置。它不是那种速成的“快餐文化”读物,也不是一本我读一遍就能全部消化的书。我更愿意把它当作一本“工具书”和“灵感源泉”来对待。每当我遇到一个关于真菌的困惑,或者仅仅是想找点什么来“滋养”一下我的好奇心时,我都会翻开它。它就像一个耐心而渊博的老师,总能在你需要的时候,提供精准而详细的解答。书中的一些描述,比如关于真菌的繁殖方式,或者它们与植物根系共生的奥秘,都让我觉得既神奇又充满智慧。我发现,越是深入地了解真菌,越能发现它们的“不平凡”。它们的存在,不仅仅是为了构成画面,更是为了维持整个生态系统的平衡。这本书让我看到了一个隐藏在我们脚下、却又至关重要的生命体系,它让我开始重新审视我们与自然的关系。它教会了我观察,教会了我探索,更教会了我尊重这个充满未知和惊喜的自然世界。

评分我最近迷上了户外探险,尤其喜欢去那些人迹罕至的原始森林里徒步。每次看到路边、树干上那些奇奇怪怪的蘑菇,都充满了好奇,但又不敢贸然触碰,怕误食有毒的。所以,我一直想找一本关于真菌的图鉴,能够帮助我识别。这本《中国大型真菌彩色图谱》简直就是为我量身定做的!它的信息量巨大,收录的真菌种类非常多,几乎涵盖了我可能遇到的所有类型。而且,它的图鉴信息非常实用,除了高清的彩色图片,还会详细标注出真菌的食用价值、药用价值,甚至是毒性。这对我来说太重要了!每次出去,我都会随身携带这本书,遇到不认识的真菌,就拿出手机拍照,然后对照书里的图片和描述来辨认。这本书不仅让我增长了知识,更重要的是,它让我能够更安全地享受大自然,也让我对我们身处的生态系统有了更深的敬畏。那种能够在野外自信地辨认出各种真菌的成就感,是其他任何活动都无法比拟的。

评分这本《中国大型真菌彩色图谱》真的颠覆了我对传统自然科普书籍的认知。我一直觉得,像真菌这种稍微有点“小众”的领域,要么是枯燥的学术专著,要么是浅尝辄止的入门读物,很难找到一本既有深度又有广度,还能让普通读者读下去的书。但这本书做到了。它的内容编排非常用心,不是简单地罗列图文,而是非常有逻辑性地展开。从宏观的真菌分类,到微观的孢子形态,再到不同生境下的真菌群落,都介绍得非常全面。更难得的是,它还融入了许多文化和历史的元素,比如在介绍某些具有药用价值的真菌时,会提及它们在传统医学中的应用,这种跨学科的结合,让阅读过程变得更加丰富有趣。我有时候会花很长时间,就对着一幅图,去细细琢磨上面标注的每一个术语,然后去查阅相关资料,感觉这本书像是一个宝藏,越挖越觉得有趣。它不仅仅是一本图谱,更像是一本通往神秘真菌世界的“百科全书”,让我对这个曾经模糊不清的领域,有了全新的、立体的认识。

评分哇,这本《中国大型真菌彩色图谱》简直就是我踏入真菌世界的那扇大门!我一直对大自然里的各种奇妙生命充满好奇,尤其是那些藏匿在森林深处、草甸之上,形态各异、色彩斑斓的真菌。以前,我只能通过零星的网络图片或者模糊的书本插图来了解它们,总觉得缺了点什么。直到我翻开这本书,那种感觉豁然开朗。首先,它的图谱质量真的没得说,每一张彩色照片都清晰得仿佛能闻到泥土和菌类的清新气息。那些菇类的菌盖纹理、菌褶的细节、菌柄的质感,甚至是菌托的形状,都展现得淋漓尽致。看着这些图片,我仿佛置身于潮湿的林间,循着它们独特的风姿,想象它们生长的环境。而且,每一种真菌都配有详细的文字介绍,虽然我不是专业人士,但那些描述也足够我理解它们的生长习性、分布区域,甚至是一些有趣的小故事。这本书让我第一次意识到,原来我们身边隐藏着如此丰富多彩的真菌王国,它们不仅仅是森林的“清洁工”,更是生态系统中不可或缺的组成部分。那种震撼和惊喜,至今仍让我回味无穷。

评分很实用,但美中不足的是,太重了,

评分很实用,但美中不足的是,太重了,

评分很实用,但美中不足的是,太重了,

评分很实用,但美中不足的是,太重了,

评分很实用,但美中不足的是,太重了,

评分很实用,但美中不足的是,太重了,

评分很实用,但美中不足的是,太重了,

评分很实用,但美中不足的是,太重了,

评分很实用,但美中不足的是,太重了,

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有