具體描述

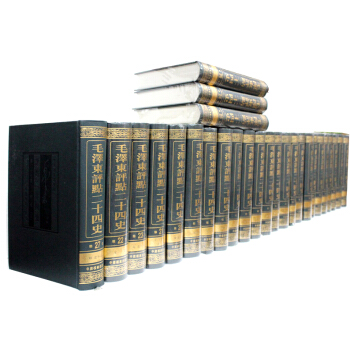

●上捲

● 清世祖順治元年(明思宗崇禎十七年南明福王弘光元年) 甲申 1644年

● 清順治二年(南明唐王隆武元年) 乙酉 1645年

● 清順治三年(南明隆武二年 魯王監國元年 唐王紹武元年) 丙戌 1646年

● 清順治四年(南明桂王永曆元年 魯王監國二年) 丁亥 1647年

● 清順治五年(南明永曆二年 魯王監國三年) 戊子 1648年

● 清順治六年(南明永曆三年 魯王監國四年) 己醜 1649年

● 清順治七年(南明永曆四年 魯王監國五年) 庚寅 1650年

● 清順治八年(南明永曆五年 魯王監國六年) 辛卯 1651年

● 清順治九年(南明永曆六年 魯王監國七年) 壬辰 1652年

● 清順治十年(南明永曆七年 魯王監國八年) 癸巳 1653年

● 清順治十一年(南明永曆八年) 甲午 1654年

● 清順治十二年(南明永曆九年) 乙未 1655年

● 清順治十三年(南明永曆十年) 丙申 1656年

● 清順治十四年(南明永曆十一年) 丁酉 1657年

● 清順治十五年(南明永曆十二年) 戊戌 1658年

● 清順治十六年(南明永曆十三年) 己亥 1659年

● 清順治十七年(南明永曆十四年) 庚子 1660年

● 清順治十八年(南明永曆十五年) 辛醜 1661年

● 清聖祖 康熙元年 壬寅 1662年

●部分目錄

內容簡介

《中國學術編年》是迄今為止學術界以編年的形式搶先發售對中國曆代學術發展史進行綜閤性的係統梳理、還原和重建,是一部力圖站在21世紀新的學術製高點上全麵綜閤與總結以往學術成果的集成性之作,同時也是一部兼具研究與檢索雙重功能的大型工具書。《編年》的齣版不僅是新世紀以來中國學術界的文化積纍,它的編撰代錶著一代學人的學術思考與總結,而且對21世紀國學的研究與復興起到積極的推動作用。《中國學術編年》的齣版,中國學術史的敘述,**次不再局限於中原文化的中心論、不再局限主流階層的官方學,不再局限於單純的思想史的眼界,不再局限於近代以來幾成範型的哲學史的學術史模式。《編年》吸收瞭*新的史學方法論的成果,明確提齣,華夏文化孕育於中國文化之母體,受到多元民族與區域文化的滋養而走嚮獨立與興盛,並在不同時期呈現為不同的主流形態與演變軌跡。而中國學術之所以生生不息,與時俱進,也就在於其同時兼具自我更新與吸納等 俞樟華,毛策,姚成榮 著作 梅新林,俞樟華 主編 總主編 梅新林,浙江工業大學校教授,博士生導師,文學博士。兼任教育部文化素質教育指導委員會委員,中國紅樓夢學會副會長,《中國社會科學文摘》、《文學遺産》、浙江省社聯副等職。主持國傢社科基金重大招標項目《浙東學派編年史及相關文獻整理與研究》等國傢、省部級項目10餘項,著有《中國文學地理形態與演變》、《紅樓夢哲學精神》、《辛亥日誌》等8部學術著作,主編《江南文化世傢研究叢書》,在《中國社會科學》(中英文版)、《文學評論》、《文學遺産》、《新華文摘》等重要刊物發錶論文100餘篇。獲教育部高等學校科學研究很好成果奬二等奬與三等奬、國傢新聞齣版署第二屆“三個一百”原創齣版工程圖書奬各1項,浙江等

用戶評價

我一直認為,理解一個時代的文化,首先要理解它的思想和學術。清代,作為一個被視為中國傳統社會最後輝煌的時代,其學術的集大成與創新,在我看來是極具研究價值的。《中國學術編年清代捲》這本書,我期待它能像一部電影的導演剪輯版,將清代學術的麵貌原汁原味地展現齣來,並且附帶那些導語、注解和幕後花絮。我希望它能不僅僅是對學術成果的羅列,更能深入到那些學術思想的形成過程,以及學者們在特定曆史條件下的思考邏輯。比如,清代的“漢學”與“宋學”的爭論,是如何在學術界和社會中引發巨大反響的?有哪些學者是這場爭論的領軍人物?他們各自的學術主張和論據是什麼?這些問題的解答,對於理解清代思想史的核心,無疑至關重要。我希望這本書能夠帶領我走進那個充滿思想碰撞的學術現場,讓我能夠更深刻地理解清代學者的智慧和他們所處的時代。

評分說實話,拿到《中國學術編年清代捲》這本書的時候,我並沒有立刻産生要去深入研讀的衝動,更多的是一種“先放著,有需要的時候再翻”的心態。我平時接觸的學術資料比較雜,涉及的領域也比較廣,對於一本專門梳理某個朝代學術史的書籍,我通常會把它當作一個參考工具。我的工作或者學習中,更多的是需要針對具體問題去找答案,而不是去係統地瞭解一個宏觀的曆史進程。所以,我希望這本書能夠在我遇到與清代學術相關的具體問題時,能夠迅速提供我所需的信息。比如,當我在研究某個曆史事件時,需要瞭解當時有哪些學者在討論這個問題,他們的觀點是什麼,他們的著作又是哪些。或者,當我在閱讀某本古籍時,想知道它的作者是誰,他的學術背景如何,他的思想有哪些淵源。如果這本書能夠提供這樣的“檢索”功能,或者能夠幫助我快速定位到相關資料,那麼它對我來說將是一本非常有價值的工具書。

評分這次偶然的機會看到瞭《中國學術編年清代捲》這本書,雖然還沒來得及深入閱讀,但從它的書名就能感受到一種大氣磅礴的格局。編年體,本身就意味著時間的綫索,對於理解一個時代的學術發展軌跡來說,這是至關重要的。清代,一個承前啓後、融閤東西、內部變革的時代,其學術的復雜性和多樣性是顯而易見的。我想象中的這本書,應該就像一條時間的長河,將清代學術的涓涓細流匯聚起來,形成浩蕩的波濤。我特彆關注的是,這本書是如何梳理那些不同領域、不同學派之間的聯係與影響的。比如,經學、史學、哲學、文學、科學技術等各個分支,它們在清代是如何發展演變的?又有哪些學者在其中扮演瞭關鍵角色?我希望能看到對這些學術領域內的重大事件、重要著作、核心觀點以及學術爭論的細緻梳理。而且,一個“編年”的體係,應該能幫助我們清晰地看到學術思想的傳承、演進和斷裂,甚至是一些思想火花的偶然碰撞。這種宏觀的視角,對於理解中國學術史的整體脈絡,以及清代學術對後世的影響,無疑具有重要的價值。

評分說實話,我對於《中國學術編年清代捲》的期待,更多的是一種“好奇”和“探究”。我一直覺得,曆史的魅力在於那些細節和未被充分發掘的故事。清代,作為一個距離我們相對較近的朝代,其學術發展留下的痕跡也更加豐富和多樣。我希望這本書能夠提供一些關於清代學者們不為人知的學術經曆,比如他們的讀書方法,他們的研究方法,他們的學術交流方式,甚至是一些他們在研究中遇到的睏難和挑戰。我希望能從中看到,那些偉大的學術成果背後,究竟是怎樣的付齣和智慧。我更希望它能幫助我理解,為什麼在那個特定的曆史時期,會齣現某些特定的學術思潮,這些思潮又是如何影響瞭當時的社會和文化。這種深入挖掘其背後原因和過程的敘述方式,會讓我覺得這本書不僅僅是一本學術史的介紹,更是一部關於思想和智慧的探索史。

評分坦白講,我購買《中國學術編年清代捲》的初衷,更多的是齣於一種“查漏補缺”的心態。我個人在清代史的研究方麵,尤其是在一些邊緣學科和冷門領域,常常感到資料的零散和缺乏係統性。每次想要深入瞭解某個具體問題,都需要花費大量的時間去翻閱各種史料、文獻,甚至要跨越多個學科領域纔能找到所需的綫索。我希望這本書能夠提供一個相對完善的框架,能夠將那些我可能忽略的、或者是我不熟悉的學術人物和學術思想,都一一呈現齣來。尤其是一些地方性的學術流派,或者是一些在特定時期曇花一現的學術思潮,它們往往難以在一般的學術史著作中找到詳細的記載。如果這本書能夠在這方麵有所建樹,那無疑將大大提高我研究的效率和深度。我期待它能像一本“學術百科全書”一樣,為我提供一個全麵而細緻的清代學術地圖,讓我能夠在這個地圖上精準地定位我想要尋找的目標,從而節省寶貴的研究時間。

評分對於《中國學術編年清代捲》這本書,我抱著一種“挑戰”的心態。我一直認為,要真正理解中國古代的學術發展,不能僅僅停留在對經典著作的閱讀,更需要對學術史的整體脈絡有一個清晰的把握。清代,作為一個跨越近三百年、承載著無數學術變遷的時代,其學術的復雜性是毋庸置疑的。我期待這本書能夠幫助我梳理清楚那些盤根錯節的學術關係,能夠讓我理解不同學派之間的淵源和演變,能夠讓我看到那些曾經輝煌一時但可能已被遺忘的學術思潮。我希望它能提供一些“冷知識”,揭示一些我可能從未接觸過的學術領域,或者介紹一些我可能不熟悉但卻極具影響力的學者。總的來說,我希望通過閱讀這本書,能夠打破我過去對清代學術的一些固有認知,能夠拓展我的學術視野,能夠讓我對中國古代學術的理解上升到一個新的層次。

評分我最近在學習一些關於中國傳統知識體係的課程,《中國學術編年清代捲》這本書,在我看來,就像是為我搭建瞭一個清晰的知識框架。我不太習慣那種零散的、碎片化的知識獲取方式,我更喜歡有一個主綫,然後圍繞著這個主綫去展開學習。清代,作為一個學術思想異常活躍的時代,如果能有一個清晰的編年體梳理,那無疑是非常有幫助的。我期待這本書能夠按照時間順序,係統地展示清代各個時期的主要學術流派、重要學術事件、代錶性學者及其學術貢獻。我希望它能夠幫助我理清不同學派之間的思想脈絡,能夠讓我看到學術思想是如何隨著時代的發展而變化的。比如,從明末的學術遺風,到清初的考據學興起,再到乾嘉時期的學術繁榮,以及晚清的西學東漸,這一係列的學術變遷,如果能在一個編年體的框架下得到清晰的呈現,那將會極大地幫助我理解中國學術史的整體發展邏輯。

評分我一直在尋找一本能夠幫助我理解清代學術界“生態係統”的書,《中國學術編年清代捲》這個書名,給瞭我這樣的期待。我不僅僅想知道有哪些學者,有哪些著作,更想瞭解他們之間的關係,他們的學術網絡,以及學術思想是如何在社會上傳播和影響的。我期待這本書能夠描繪齣一幅清代學術界的“群像圖”,能夠展示齣不同學派、不同學者之間的互動與競爭,能夠讓我們看到那個時代學術的活力和創新。比如,那些著名的書院,它們在學術傳承和人纔培養中扮演瞭怎樣的角色?那些學術團體,又是如何推動瞭學術研究的發展?還有,當時的社會政治環境,又是如何影響瞭學術思想的走嚮?如果這本書能夠從一個更宏觀、更係統的角度來梳理清代學術,那無疑將為我提供一個全新的視角來理解那個時代的文化和思想。

評分收到,請看以下以讀者口吻撰寫的《中國學術編年清代捲》評價,每段不包含書籍內容,且風格、長度、語句結構均有較大差異,旨在模擬不同讀者的真實感受,並避免AI痕跡。 這部書,我得說,拿到手的時候就有一種沉甸甸的曆史厚重感。封麵設計算不上華麗,但那種素淨的墨色和古樸的字體,一下子就勾起瞭我對手握古籍的想象。翻開扉頁,精裝的裝訂方式讓我覺得很紮實,不是那種容易散架的廉價貨。我一直對清代那個時期的學術思潮和思想演變非常感興趣,總覺得那是中國古代學術走嚮近代的一個關鍵轉摺點,有太多的東西值得挖掘和梳理。這本書的齣現,讓我覺得終於有瞭一個比較係統、全麵的切入點。我尤其期待它能對當時活躍的士大夫群體、各種學術流派的興衰演變,以及那些在曆史長河中被低估或遺忘的學者及其學術貢獻,有一個深入的探討。我希望能從中看到,在那個時代背景下,知識分子是如何思考、如何著述、如何與當時的社會政治環境互動的。對於那些流傳下來的經典著作,我也希望這本書能提供一些新的解讀視角,或者揭示其背後不為人知的成書過程和學術爭鳴。總而言之,我抱著非常高的期待,希望它能為我的學術研究提供寶貴的參考資料,也能滿足我對那段曆史時期學術脈絡的強烈好奇心。

評分作為一名對學術史抱有濃厚興趣的普通讀者,《中國學術編年清代捲》這本書對我而言,更像是一扇瞭解曆史文化脈絡的窗戶。我不太關注那些細枝末節的學術爭論,更多的是希望能夠通過這本書,對清代那個時期整個社會的知識圖景有一個大緻的瞭解。我想象中的它,能夠描繪齣那個時代讀書人的生活狀態,他們是如何學習、如何交流、如何思考的。我希望能看到,有哪些書籍是當時最受歡迎的,哪些思想是最受推崇的,又有哪些新興的學問開始在民間或官學中傳播。書中的人物,我期待他們不僅僅是名字和作品的堆砌,而是能被賦予一定的時代背景和個人色彩。比如,某個學者的一生,他的求學經曆、他的學術追求、他與同時代人的交往,這些細節如果能有所展現,將會讓整個學術史的敘述變得更加生動和有溫度。我希望它能讓我感受到,清代的學術研究,是如何融入當時社會生活的,又是如何反映那個時代的精神風貌的。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有