具体描述

编辑推荐

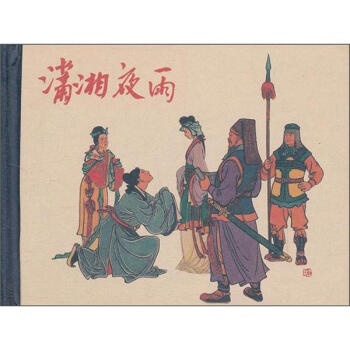

《20世纪60年代辽宁美术出版社连环画珍藏本中国古典戏曲故事丛书:潇湘夜雨》用绘画的形式表现历史,一幅幅生动传神的连环画,勾起人们对童年的回忆。用趣味直观的形式讲述历史故事。根据初版改编,还原八零年代争相传阅的小人书的原貌。内容简介

宋徽宗时,谏议大夫张天觉,带着女儿张翠鸾往江州赴任,淮河复舟父女失散,翠鸾为渔父崔文远所救,并和他侄儿订婚。后来崔通考中进士背弃婚约,另娶赵参政女儿,就诬张翠鸾为逃奴,发配沙门岛。《潇湘夜雨》中幸亏路过临江驿遇到父亲张天觉,得以伸冤报仇,将崔通治罪。前言/序言

用户评价

每次翻开《20世纪60年代连环画珍藏本中国古典戏曲故事丛书:潇湘夜雨》,我都能感受到一种穿越时空的共鸣。我出生在信息爆炸的时代,但内心深处,总有一种对过去年代的向往,尤其是在艺术创作方面。60年代的连环画,在我看来,是一种充满匠人精神的产物,它没有过度的商业化包装,只有艺术家们对艺术最纯粹的热爱和对传统文化的敬畏。《潇湘夜雨》这个书名,本身就带有一种古典的韵味,让我对其中的故事充满了好奇。在阅读过程中,我惊喜地发现,画师们不仅仅是在描绘故事,更是在“讲述”故事。他们通过精妙的画面构图,人物的表情和肢体语言,将原作戏曲中那些微妙的情感变化,表现得惟妙惟肖。我尤其欣赏那些充满张力的场景描绘,仿佛能听到画中人物的唱腔,感受到他们内心的悲欢离合。这套书,不仅仅是一套连环画,更是一种文化遗产的传承。它以一种最易懂、最亲切的方式,将中国古典戏曲的艺术魅力,传递给了一代又一代的读者。

评分收到这套《20世纪60年代连环画珍藏本中国古典戏曲故事丛书:潇湘夜雨》时,我内心是激动又充满好奇的。我深知,60年代的连环画,往往代表着一种朴实、真诚的创作态度,也凝聚了那个时代艺术家的心血。我尤其欣赏的是,它选择了中国古典戏曲作为题材。戏曲,本身就是一门集文学、音乐、舞蹈、表演于一体的综合艺术,如何将其中的精髓,通过静态的连环画表现出来,是对艺术家功力的一大考验。《潇湘夜雨》这个书名,带着浓厚的文学色彩,我期待它能呈现出一段动人的故事。在翻阅的过程中,我被画师们精妙的构图和人物造型所深深吸引。他们的线条遒劲有力,同时又不失细腻,能够准确地捕捉人物的情绪变化。每一幅画都像是一个精心设计的舞台,人物在其中演绎着各自的命运。我尤其欣赏它对场景氛围的营造,无论是烟雨朦胧的江南,还是金碧辉煌的宫廷,都通过简单的线条和块面,得到了生动的体现。这套书,不仅仅是对戏曲故事的图解,更是一种艺术的再创作,它以连环画的形式,赋予了古典戏曲新的生命力,也让我们这些非戏曲专业的读者,能够更轻松地走近和理解这门古老的艺术。

评分捧着这套《20世纪60年代连环画珍藏本中国古典戏曲故事丛书:潇湘夜雨》,我仿佛回到了那个曾经的年代。我深知,60年代的连环画,是那个时代特有的艺术形式,承载着浓厚的历史印记和朴素的艺术情感。这套书,选择了中国古典戏曲作为题材,无疑是一次对传统文化的致敬和传承。我记得小时候,听长辈讲戏曲故事,总觉得那些故事高雅而遥远,而连环画的出现,就像一位亲切的引路人,将我带入了那个精彩纷呈的戏曲世界。《潇湘夜雨》这个书名,就带着一种诗意和故事感,让我对里面的内容充满了遐想。在细细品味每一幅画面时,我被画师们精妙的构图和人物的刻画所深深吸引。他们的线条运用,能够恰到好处地表现人物的情绪和场景的氛围。我尤其喜欢它对人物动作的描绘,那些凝固在画中的身段和表情,都仿佛能传递出原作戏曲的韵味。这套书,不仅仅是一套连环画,更是一种艺术的结晶,它用一种最直观、最生动的方式,让更多的人能够了解和喜爱中国古典戏曲,这本身就是一种了不起的价值。

评分《20世纪60年代连环画珍藏本中国古典戏曲故事丛书:潇湘夜雨》的到来,对我而言,不仅仅是收藏了一套书,更像是打开了一段尘封的历史画卷。我一直对60年代的连环画有着特殊的感情,那个年代的画师们,用他们的画笔,为我们留下了无数珍贵的艺术财富。这套书,以中国古典戏曲为题材,更是让我眼前一亮。戏曲,作为中国传统文化的重要组成部分,其魅力在于其深刻的思想内涵和精湛的表演艺术。而连环画,则是一种将这些内容普及化、大众化的绝佳载体。《潇湘夜雨》这个书名,自带一种古典的婉约和淡淡的忧伤,让我对书中的情节充满了期待。在翻阅过程中,我被画师们精湛的技艺深深打动。他们的线条流畅而富有表现力,人物造型生动传神,每一个细节都充满了艺术感。我尤其欣赏它对人物情感的刻画,那种通过眼神和肢体语言传递出的复杂情绪,让我感同身受。这套书,不仅仅是一次视觉的享受,更是一次文化的洗礼。它让我看到了那个时代艺术家们对传统文化的传承和创新,也让我对中国古典戏曲有了更深的理解和热爱。

评分能够拥有《20世纪60年代连环画珍藏本中国古典戏曲故事丛书:潇湘夜雨》,对我而言,是一次对历史和艺术的深度对话。我一直对60年代的连环画情有独钟,认为那是一个连环画艺术发展的重要时期,涌现出了许多经典的优秀作品。这套书,以中国古典戏曲为主题,本身就充满了吸引力。我记得小时候,听长辈讲戏曲故事,总觉得那些故事离我很遥远,而连环画的出现,就像一把钥匙,打开了我通往 those stories 的大门。《潇湘夜雨》这个书名,自带一种诗意和朦胧的美感,让我对书中的内容充满了想象。在细细品味每一幅画面时,我被画师们精湛的技艺深深折服。他们的线条勾勒出人物的轮廓,他们的墨色运用,能够表现出光影的变化和场景的氛围。我尤其欣赏它对人物情感的刻画,一个眼神,一个手势,都能传递出角色内心复杂的思绪。这套书,不仅仅是对戏曲故事的简单呈现,更是一种艺术的再创造。它通过连环画的形式,将原作戏曲中的人物形象、情节冲突、情感起伏,都表现得淋漓尽致,让读者能够身临其境地感受到那个时代的艺术魅力。

评分手捧这套《20世纪60年代连环画珍藏本中国古典戏曲故事丛书:潇湘夜雨》,我仿佛闻到了一股淡淡的墨香,那是属于那个年代特有的味道。我生长在一个信息爆炸的时代,电子阅读占据了大部分的碎片时间,但当我真正静下心来,翻阅这套实体书时,一种久违的沉浸感油然而生。60年代的连环画,在我看来,是一种近乎“匠人精神”的产物。那个时代的艺术家们,用他们的画笔,将那些流传已久、却又高高在上的古典戏曲,转化成了一幅幅生动形象的画面,让普通大众能够轻松地理解和欣赏。这是一种伟大的普及工作。《潇湘夜雨》这个书名,让我联想到了一些描写江南水乡的诗词,那种朦胧、婉约的美感,似乎也体现在了连环画的画面之中。我仔细观察每一幅图,尝试去揣摩画师们是如何通过线条的疏密、人物的姿态,来传达故事的情感和戏剧张力。虽然我不是戏曲专家,但我能感受到,这些画面背后,一定蕴含着深厚的戏剧功底和对人物内心世界的深刻洞察。这套书,不仅仅是艺术品,更是一种历史的见证,它记录了中国传统文化在特定历史时期的一种传承方式,也唤醒了我对那个年代朴素而真挚的艺术追求的向往。

评分读完这套《20世纪60年代连环画珍藏本中国古典戏曲故事丛书:潇湘夜雨》,我仿佛穿越回了那个物质相对匮乏,但精神世界却异常丰富的年代。这套书的装帧本身就充满了怀旧的气息,纸张泛黄,却散发着一种沉淀下来的历史感。翻开第一页,那些熟悉的笔触,黑白分明的线条,瞬间勾起了我童年时在街头巷尾的报刊亭里,挤在人群中争相传阅连环画的场景。那时候,一本薄薄的小人书,就能承载我们无限的想象。这套《潇湘夜雨》收录的戏曲故事,虽然在我看来,相较于其他一些更广为人知的名著,可能知名度稍逊一筹,但其背后蕴含的文化底蕴和艺术价值却丝毫不减。我尤其欣赏的是,它在那个时代,能够将如此细腻、婉转的古典戏曲情节,通过通俗易懂的连环画形式呈现给广大读者。这不仅仅是故事的传播,更是一种文化的传承和普及。画师们寥寥数笔,却能勾勒出人物的喜怒哀乐,场景的悲欢离合,这种“以少胜多”的艺术表现力,在当下的速食文化中,是多么难能可贵。我仔细品味着每一幅画面,试图去体会画师在创作时所倾注的心血,以及他们对中国传统戏曲艺术的热爱。这套书,不仅仅是收藏,更是一种对逝去时光的缅怀,对传统文化的致敬。

评分作为一名对中国传统文化有着深深眷恋的读者,当我得知有《20世纪60年代连环画珍藏本中国古典戏曲故事丛书:潇湘夜雨》这套书时,我便迫不及待地想要一睹为快。我深知,60年代的连环画,承载着那个时代的特色,也记录着中国传统艺术在特定历史时期的发展脉络。这套书的出现,无疑是对那个年代艺术创作的一次重要回顾和致敬。《潇湘夜雨》这个书名,本身就充满了东方美学的意境,让人联想到蒙蒙细雨中,人物内心的情感纠葛。在翻阅过程中,我被画师们精湛的技艺所折服。他们的线条流畅而富有力量,人物造型生动传神,即使在黑白的世界里,也能感受到色彩的张力。每一个场景的布置,每一个人物的眼神,都经过了精心的设计,力求最大程度地还原原作戏曲的韵味。我特别欣赏它在处理人物情感上的细腻之处,那种欲说还休、欲语还休的表达方式,正是中国传统艺术的独特魅力所在。虽然这套书并非我最熟悉的那些大家耳熟能详的戏曲名作,但恰恰是这些相对“冷门”的作品,更能展现出那个时代艺术家们博采众长的艺术视野和不懈的探索精神。这套书,不仅丰富了我的收藏,更拓宽了我对中国古典戏曲连环画艺术的认识。

评分在浩瀚的书海中,《20世纪60年代连环画珍藏本中国古典戏曲故事丛书:潇湘夜雨》无疑是一颗璀璨的明珠。我一直认为,连环画,尤其是那个年代的连环画,是连接古典文学与大众的最有效的桥梁。它用最直观、最生动的视觉语言,将那些原本只存在于书本或舞台上的故事,变得触手可及。这套《潇湘夜雨》的书名,就带着一种婉转、凄美的气息,让我对接下来的阅读充满了期待。我沉浸在每一幅画面中,感受着画师们用线条勾勒出的细腻情感。人物的表情,哪怕是一个细微的眼神,都能传递出复杂的心绪。场景的构图,无论是宏大的舞台还是狭小的闺阁,都充满了艺术感。我尤其喜欢它对人物动作的描绘,那些仿佛凝固在画中的身段和姿势,都蕴含着戏曲特有的程式美。我并非学戏曲出身,但我可以通过这些画面,依稀感受到原作中人物的唱腔、念白,以及他们所处的那个时代的社会风貌。这套书,不仅让我欣赏到了精美的画面,更让我对中国古典戏曲文化有了更深的理解和热爱。它是一份珍贵的艺术品,更是一份充满温度的文化传承。

评分这次有幸能够拜读这套《20世纪60年代连环画珍藏本中国古典戏曲故事丛书:潇湘夜雨》,真是一次意外的惊喜,也仿佛打开了一扇尘封的记忆之门。我印象中,60年代的连环画,尤其是与中国古典戏曲相结合的,总是带着一种独特的韵味。我记得小时候,家里并不富裕,但外公却会省吃俭用,给我买一些旧的连环画来看。那些书,虽然封面已经斑驳,但里面的故事,却在我的脑海中留下了深刻的烙印。《潇湘夜雨》这个名字本身就带着一种诗意和哀愁,我一直对以“雨”为主题的文学作品情有独钟,总觉得其中蕴含着丰富的情感层次。在阅读这套连环画的过程中,我惊喜地发现,它并没有仅仅停留在故事的表面,而是通过精妙的画面构图和人物表情的刻画,将原作戏曲中那些微妙的情感变化,表现得淋漓尽致。那些细腻的笔触,勾勒出人物内心的挣扎与无奈,寥寥数语的文字,却像是点睛之笔,引人深思。我特别喜欢其中的某个情节,虽然我无法具体描述,但那种意境,那种情感的渲染,让我仿佛置身其中,与人物一同经历着悲欢离合。这套书,不仅仅是一部连环画,更是一份珍贵的文化遗产,它用一种最接地气的方式,将高雅的中国古典戏曲艺术,带到了寻常百姓家,这本身就是一种了不起的成就。

评分谏议大夫张天觉因触犯权贵被贬官,他携女儿翠鸾同行,渡淮河时船翻,父女二人失散。渔父崔文远将翠鸾救回家中,收她为义女。崔文远的侄子崔甸士正要进京赴考,前来辞别伯父,崔文远便将翠鸾许配给他。崔甸士临行之际约好成名后就来迎接翠鸾,结果及第后却情愿被试官赵钱招为女婿,携赵女赴任秦川县令。翠鸾听说崔甸士得了官,却总不见他回来迎接自己,便只身到秦川寻夫。崔甸士已经变心,赵女又很凶悍善妒,他便诬陷翠鸾为逃婢,刺配沙门岛。当年翠鸾之父张天觉水中也得救,此时任提刑廉访使,携御赐上方剑。翠鸾发配途中受尽千辛万苦,风雨之中艰难带枷赶路,与父亲重逢于临江驿。张天觉听女儿诉说冤情,怒不可遏,将崔甸士和赵女绑缚治罪。崔文远及时赶到,向他求情,张翠鸾也认为自己没有再嫁之理,张天觉于是放了他们,将官还给崔甸士,让他与张翠鸾同赴任所,赵女则沦为婢妾。

评分不错不错不错,用上很好很合适

评分不错不错,印刷精美!

评分一直都在京东买东西,京东服务、质量、速度,都让我能安心下单。

评分薄薄的连封面60几页,纸张印刷都一般,不值这价。画工还是不错的。

评分看到小人书,就像回到了幼年时代。一次不错的购买过程。

评分虽然小贵,但物有所值,当下的插图,再也找不到最初严谨,认真的作的。

评分辽美潇湘夜雨还可以,缺点是印得稍差些!

评分辽宁版的,买来随便看看

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有