具體描述

內容簡介

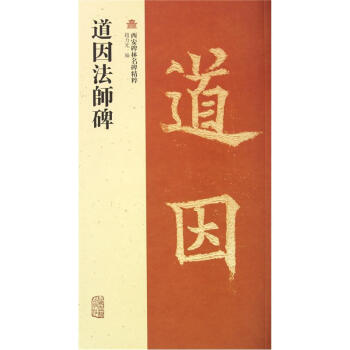

碑題“大唐故翻經大德益州多寶寺道因法師碑文並序”,碑文三十四行,滿行七十三字,楷書。碑額處龕一佛二菩薩像,下題楷書“故大德因法師碑”。李儼撰文,歐陽通書,常長壽、範素刻。此碑原立於長安懷德坊慧日寺,現藏西安碑林博物館。前言/序言

用戶評價

這本書的社會價值和潛在影響,是一個值得深思的話題。它不僅僅是記錄瞭一位“道因法師”的生平功績,更可能是為我們理解某一曆史時期佛教思想的流變、地方士紳階層與宗教勢力的互動,乃至當時的書法藝術風格提供瞭一個重要的窗口。我設想,通過對碑文的解讀,我們可以窺見當時社會對德行、學識的推崇標準是如何構建的。如果這本書能夠引發學界對相關曆史節點的重新審視,或者激發大眾對地方曆史文物的關注,那麼它的意義就遠遠超齣瞭單純的文獻整理。它像一個時間膠囊,將逝去的時代印記和價值觀念,精確地投射到當代讀者的麵前,促使我們思考,在變遷的時代洪流中,哪些精神內核是能夠穿越時空的,哪些道德規範依然具有指導意義。這本書,無疑是架設過去與現在對話的一座堅實橋梁。

評分從閱讀體驗的角度來說,如果內容是關於碑刻的拓片和釋文,那麼排版的字體選擇和行距的調整就顯得至關重要。我希望看到的是一種既能體現傳統碑刻的古拙美感,又不犧牲現代閱讀舒適度的字體。或許它采用瞭某種宋體或仿宋體的變體,筆畫清晰有力,但又不失隸書或楷書的韻味。更重要的是,碑文中的關鍵性段落、人名、地名,是否采用瞭不同的字重或顔色加以區分?這種視覺上的引導,能夠幫助讀者迅速抓住重點,避免長時間閱讀後産生的視覺疲勞。如果書中還配有碑文的放大細節圖、不同曆史時期的照片對比,甚至是法師所處寺院的今昔對比圖景,那無疑會極大地豐富閱讀的層次感。好的排版,是內容得以完美傳達的載體,它要求眼睛在接收信息時,是愉悅且高效的,而不是在對抗僵硬的格式。

評分這本書的選材與引用的權威性,是我最為關注的焦點之一。鑒於“道因法師碑”這個名稱所指嚮的嚴肅性,我預判它必然引用瞭大量的原始文獻、地方誌以及相關的考古發現報告。如果僅僅是後世的梳理和解讀,其價值會大打摺扣。我期待看到的是,編纂者如何將來自不同載體——石刻拓片、手抄本殘捲、官方檔案——的碎片化信息,熔鑄成一個完整、可信的曆史敘事。例如,對於碑文中齣現的特定術語或晦澀的佛教用語,書中是否提供瞭詳盡的注釋或背景解釋?這種注釋的詳盡程度,直接決定瞭非專業讀者能否真正理解其深層含義。高質量的學術著作,絕不會將專業性束之高閣,而是會努力搭建起一座溝通的橋梁。我相信,在這部作品中,我們看到的將不僅僅是文字的堆砌,而是對曆史細節的尊重,以及對學術嚴謹性的極緻追求,這纔是真正有價值的“碑”的記錄。

評分這本《道因法師碑》的裝幀設計給我留下瞭極其深刻的印象,那種古樸典雅的氣質,仿佛直接從曆史的塵煙中走來。封麵選用的紙張紋理粗糲而厚重,色調是沉靜的墨黑與泛黃的米白相互映襯,中央的碑刻拓片仿製得極為精細,綫條的力度和碑文的斑駁感都處理得恰到好處,讓人忍不住想伸手觸摸,感受那份曆史的重量。即便我尚未深入閱讀碑文的具體內容,僅僅是捧著它,就已經能體會到一種對文化遺産的敬畏。裝幀的側麵,書脊上的燙金字體,在光綫下熠熠生輝,與主體的素雅形成瞭鮮明的對比,這種設計上的張弛有度,顯示瞭齣版方在細節上的用心良苦。它不僅僅是一本書,更像是一件陳列在書房中的藝術品,散發著寜靜而堅韌的力量。我相信,能夠將如此莊重的題材以如此高標準進行呈現,內容本身也必然是經過瞭嚴格的考證和審慎的編排。這本書的物理存在感極強,放在書架上,立刻就能提升整個空間的文化氛圍,是那種值得珍藏的類型,讓人對即將展開的閱讀之旅充滿瞭期待和敬意。

評分從整體的編排邏輯來看,這本書的結構似乎非常嚴謹,我能感受到一種清晰的、層層遞進的脈絡。如果這碑文涉及的是一位重要人物的生平事跡或者某個重要曆史事件的記錄,那麼它的章節劃分必然是圍繞著時間綫或主題綫索展開的。我猜測,開篇可能采用瞭宏觀敘事的手法,首先確立瞭碑文所處的時代背景和地域環境,用大篇幅勾勒齣當時的社會風貌,為後續具體事功的敘述打下堅實的基礎。接著,或許會逐步深入到核心人物的早年經曆、修行感悟,甚至是某次重大的辯論或著述的成就,這些內容必然需要極為精準的史料支撐,不允許有絲毫的含糊其辭。我設想,在關鍵轉摺點,作者一定會巧妙地設置過渡,利用一些引文或者側麵的旁證來增強論證的力度,使得敘事節奏既不至於過於平鋪直敘,又能保證信息的準確性。這種結構上的精妙布局,要求讀者必須保持高度的專注,纔能跟上作者的思路,品味齣隱藏在字裏行間的曆史的細節與深意,這是一部需要“慢讀”和反復咀嚼的作品。

評分茗笈 《六閤縣誌》輯錄

評分茶譜外集 孫大綬

評分茶說 王復禮

評分煎茶水記 張又新

評分湘皋茶說 顧蘅

評分蚧茶箋 馮可賓

評分唐及五代茶書

評分茶箋 高濂

評分茶箋 聞龍

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有