具体描述

内容简介

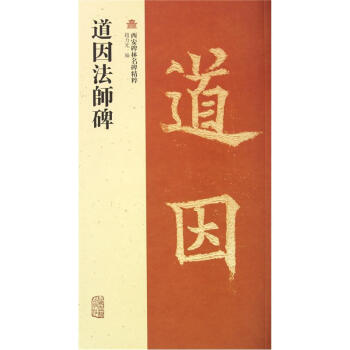

碑题“大唐故翻经大德益州多宝寺道因法师碑文并序”,碑文三十四行,满行七十三字,楷书。碑额处龛一佛二菩萨像,下题楷书“故大德因法师碑”。李俨撰文,欧阳通书,常长寿、范素刻。此碑原立于长安怀德坊慧日寺,现藏西安碑林博物馆。前言/序言

用户评价

从阅读体验的角度来说,如果内容是关于碑刻的拓片和释文,那么排版的字体选择和行距的调整就显得至关重要。我希望看到的是一种既能体现传统碑刻的古拙美感,又不牺牲现代阅读舒适度的字体。或许它采用了某种宋体或仿宋体的变体,笔画清晰有力,但又不失隶书或楷书的韵味。更重要的是,碑文中的关键性段落、人名、地名,是否采用了不同的字重或颜色加以区分?这种视觉上的引导,能够帮助读者迅速抓住重点,避免长时间阅读后产生的视觉疲劳。如果书中还配有碑文的放大细节图、不同历史时期的照片对比,甚至是法师所处寺院的今昔对比图景,那无疑会极大地丰富阅读的层次感。好的排版,是内容得以完美传达的载体,它要求眼睛在接收信息时,是愉悦且高效的,而不是在对抗僵硬的格式。

评分从整体的编排逻辑来看,这本书的结构似乎非常严谨,我能感受到一种清晰的、层层递进的脉络。如果这碑文涉及的是一位重要人物的生平事迹或者某个重要历史事件的记录,那么它的章节划分必然是围绕着时间线或主题线索展开的。我猜测,开篇可能采用了宏观叙事的手法,首先确立了碑文所处的时代背景和地域环境,用大篇幅勾勒出当时的社会风貌,为后续具体事功的叙述打下坚实的基础。接着,或许会逐步深入到核心人物的早年经历、修行感悟,甚至是某次重大的辩论或著述的成就,这些内容必然需要极为精准的史料支撑,不允许有丝毫的含糊其辞。我设想,在关键转折点,作者一定会巧妙地设置过渡,利用一些引文或者侧面的旁证来增强论证的力度,使得叙事节奏既不至于过于平铺直叙,又能保证信息的准确性。这种结构上的精妙布局,要求读者必须保持高度的专注,才能跟上作者的思路,品味出隐藏在字里行间的历史的细节与深意,这是一部需要“慢读”和反复咀嚼的作品。

评分这本《道因法师碑》的装帧设计给我留下了极其深刻的印象,那种古朴典雅的气质,仿佛直接从历史的尘烟中走来。封面选用的纸张纹理粗粝而厚重,色调是沉静的墨黑与泛黄的米白相互映衬,中央的碑刻拓片仿制得极为精细,线条的力度和碑文的斑驳感都处理得恰到好处,让人忍不住想伸手触摸,感受那份历史的重量。即便我尚未深入阅读碑文的具体内容,仅仅是捧着它,就已经能体会到一种对文化遗产的敬畏。装帧的侧面,书脊上的烫金字体,在光线下熠熠生辉,与主体的素雅形成了鲜明的对比,这种设计上的张弛有度,显示了出版方在细节上的用心良苦。它不仅仅是一本书,更像是一件陈列在书房中的艺术品,散发着宁静而坚韧的力量。我相信,能够将如此庄重的题材以如此高标准进行呈现,内容本身也必然是经过了严格的考证和审慎的编排。这本书的物理存在感极强,放在书架上,立刻就能提升整个空间的文化氛围,是那种值得珍藏的类型,让人对即将展开的阅读之旅充满了期待和敬意。

评分这本书的选材与引用的权威性,是我最为关注的焦点之一。鉴于“道因法师碑”这个名称所指向的严肃性,我预判它必然引用了大量的原始文献、地方志以及相关的考古发现报告。如果仅仅是后世的梳理和解读,其价值会大打折扣。我期待看到的是,编纂者如何将来自不同载体——石刻拓片、手抄本残卷、官方档案——的碎片化信息,熔铸成一个完整、可信的历史叙事。例如,对于碑文中出现的特定术语或晦涩的佛教用语,书中是否提供了详尽的注释或背景解释?这种注释的详尽程度,直接决定了非专业读者能否真正理解其深层含义。高质量的学术著作,绝不会将专业性束之高阁,而是会努力搭建起一座沟通的桥梁。我相信,在这部作品中,我们看到的将不仅仅是文字的堆砌,而是对历史细节的尊重,以及对学术严谨性的极致追求,这才是真正有价值的“碑”的记录。

评分这本书的社会价值和潜在影响,是一个值得深思的话题。它不仅仅是记录了一位“道因法师”的生平功绩,更可能是为我们理解某一历史时期佛教思想的流变、地方士绅阶层与宗教势力的互动,乃至当时的书法艺术风格提供了一个重要的窗口。我设想,通过对碑文的解读,我们可以窥见当时社会对德行、学识的推崇标准是如何构建的。如果这本书能够引发学界对相关历史节点的重新审视,或者激发大众对地方历史文物的关注,那么它的意义就远远超出了单纯的文献整理。它像一个时间胶囊,将逝去的时代印记和价值观念,精确地投射到当代读者的面前,促使我们思考,在变迁的时代洪流中,哪些精神内核是能够穿越时空的,哪些道德规范依然具有指导意义。这本书,无疑是架设过去与现在对话的一座坚实桥梁。

评分阳羡名陶录摘抄 翁同稣

评分品茶要录 黄儒

评分茗说 吴从先

评分蚧茶笺 冯可宾

评分茶录 曾健

评分茶考 陈师

评分大哉乾元,播物垂象,肇有书契,文籍生焉。虽十翼精微,阴阳之化不测;九流沈奥,仁义之涂斯阐。而劳生蠢蠢,岂厌尘门;闇海茫茫,恒漂苦浪。亦有宝经浮说,锦籍寓词,驾凤升云,骖龙栖月。迹均转缕,空溺志于邪山;事比系绳,讵知方于觉路?孰若训昭金口。道秘琼箱,静痡毒于三漏,拯横流于五浊?是生是灭,发莲花之音;非色非空,被栴檀之简。暨乎鹤林税轸,涅盘之岸先登;鸟笔记言,总持之苑斯辟。结集之侣,扬其实谛;传授之宾,宏其妙理。然则绍宣神典,幽赞元宗,跨生、肇以遐骞,追安、什而曾骛。可以声融绣石,采绚雕图,则于我法师而见之矣。

评分北苑拾遗 刘异

评分阳羡名陶录摘抄 翁同稣

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有