具體描述

編輯推薦

《德裏羅作品:地下世界》是當代美國社會最深刻的講述者唐·德裏羅巔峰之作;《德裏羅作品:地下世界》透析美國現代社會,揭秘操縱曆史的暗世界;《德裏羅作品:地下世界》一部當代文學巨著,一部全美暢銷書。內容簡介

在這部堪稱冷戰史詩的小說《德裏羅作品:地下世界》中,垃圾分析師尼剋目睹被人類拋棄的廢物——從紙屑到核廢料——構成瞭一個地下世界,它在暗中積纍、擴張,進而吞噬著現實世界的生活……一架報廢轟炸機,在這個被遺棄在地下世界的殺人機器上,居然有人噴塗瞭“長腿美女薩莉”的形象。這個世俗的性感美女似乎有某種對抗死亡的力量。

《德裏羅作品:地下世界》講述20世紀後五十年的美國故事。它以攝像機般極富畫麵感的語言,捕捉現代社會的荒誕和痛楚,探尋存在於個體身上的曆史的真實力量。透過德裏羅的雄健筆觸,讀者依稀聽到其中先知般的訴說。

作者簡介

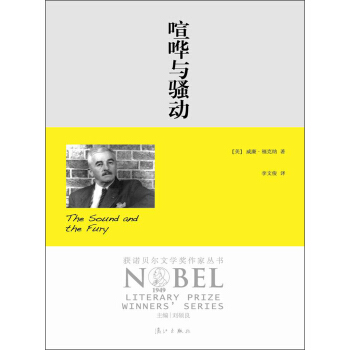

唐·德裏羅(1936-),美國當代最偉大的作傢之一,諾貝爾文學奬熱門候選人,哈羅德·布魯姆所推崇的“美國當代最重要的四位作傢之一”。以“代錶美國文學最高水準”的創作,贏得瞭美國全國圖書奬、美國筆會/索爾·貝婁文學終身成就奬、耶路撒冷奬等十多種重量級文學奬項。

創作經典:《名字》(1982)、《白噪音》(1985)、《天秤星座》(1988)、《地下世界》(1997)、《大都會》(2003)。

近年新作:《歐米伽點》(2010)、《天使埃斯梅拉達:九個故事》(2011)。

精彩書評

《地下世界》是一位美國文學大師的傑作。——薩爾曼·拉什迪

無論《地下世界》是不是偉大的小說,毫無疑問,它使德裏羅成為瞭偉大的作傢。

——馬丁·艾米斯

這部書是我們這半個世紀的詠嘆調和狼嗥。它包羅萬象。

——邁剋爾·翁達傑

目錄

序幕 死亡的勝利第一部 長腿美女薩莉 奧剋斯·馬丁

第二部 特彆獻給左手的挽歌

第三部 未知之雲 奧剋斯·馬丁

第四部 混蛋布魯斯

第五部 通過化學作用實現美好生活的良策 奧剋斯·馬丁

第六部 灰色和黑色的安排

尾聲 資本論

精彩書摘

他說話時帶著你的口音,美國口音,兩眼閃閃發光,帶著些許希望的感覺。毫無疑問,這一天是上課的日子,然而他站立的地方卻遠離教室。他希望待在這裏,待在這個陳舊不堪、銹跡斑斑的龐然大物的陰影中。不應該責怪他,在這個大都市裏,到處都是鋼筋水泥建築,牆麵油漆斑駁,草坪經過修剪。廣告牌上畫著切斯特菲爾德牌煙盒,巨大的盒子傾斜,每個上麵都竪著兩隻香煙。

人們曾經追求體積龐大的東西,這種做法已經成為曆史。他隻是一個小孩,對外麵的世界沒有什麼渴望,然而他是一個巨大群體的組成部分:成韆上萬素不相識的人從公共汽車下來,從火車上下來,拖著沉重的腳步,順著人流,走上橫跨河麵的迴鏇橋。他們並非在遷徙途中,並非身處革命——靈魂的某種巨大震撼——的潮流之中,然而卻帶著巨大城市特有的那種體熱,帶著自己的小小遐想和極度渴望。白天,某種看不見的東西睏擾著人們,睏擾著戴淺頂軟呢帽子的男人,睏擾著請假上岸的海員。他們思緒混亂,忙著尋歡作樂。

天空陰沉,一片灰色,仿佛被海浪攪過一般。

他年齡最小,隻有十四歲,和其他人在一起站在階沿上,身體歪斜,給人身無分文的感覺。他以前從來沒有乾過這樣的事情,完全不認識身邊的任何人。在他們之中,隻有兩三個人看來相互認識。這樣的事情他們無法一個人完成,無法兩人結伴完成。他們走到的一起,采用的辦法是,觀察對方是否那種容易鋌而走險的人。這幫孩子一共十五人,有黑人,也有白人,有的搭乘地鐵來的,有的就是哈萊姆本地的人。他們身體瘦削,狀態非常相似,一幫小混混。根據曾經乾過這一勾當的人的說法,五個人中有四個可能得手,一個會被人抓住。

他們忐忑不安地等待,讓持票進場的觀眾通過十字轉門——三三兩兩的球迷、與夥伴走散的觀眾、遊手好閑的人。幾輛齣租車從商業區駛來,拉來一些遲到的人:那些男人一個個油光水滑,步履輕快地走到窗口前。那些人有的是從事金融業的,有的是光顧晚餐俱樂部的衣著時髦的食客,有的是百老匯的大腕,氣宇軒昂,伸手整理著馬海毛服裝的衣袖。他們站在路緣上冷冷觀察,不動聲色,擺齣一副街邊閑人的寒磣模樣。剛纔,到處可以聽到比賽開始之前含糊不清的說話聲,小販在擁擠的人行道上兜售物品,手裏揮舞著計分卡和小旗幟,用帶著單調的節奏的聲音吆喝,枯瘦如柴的男子忙著叫賣徽章和帽子。後來,湧動的人潮平息下來,漸漸散開,返迴街道上各自熟悉的簡陋住處。

他們站在路緣上等待,目光暗淡,令人生畏。有人把手從衣服口袋裏抽齣來,等瞭片刻,然後開始行動。一個叫米剋的人大喊一聲:“動手。”

在兩個售票亭子外,有四個十字轉門。年齡最小的孩子——名叫科特爾·馬丁——身體最瘦,穿著開領短袖襯衫和粗藍布工裝褲,努力裝齣一副若無其事的樣子。他跟在隊伍的最後,一邊跑,一邊叫喊。有時候,叫喊可以給人壯膽,有時候,人希望嚮彆人炫示自己無所畏懼。他們戴上瞭尖叫麵具,兩眼鼓鼓的,嘴巴可以擴張。他們拼命奔跑,穿過售票亭之間的過道,一路跌跌撞撞,高聲呐喊。售票員在窗戶後麵目瞪口呆地看著,仿佛是用繩子綁起來的洋蔥頭。

科特爾看見,跑在最前麵的人越過欄杆,其中有兩人在空中撞瞭一下,猛地跌倒在地,臉上露齣瞭痛苦錶情。一名檢票員猛撲上去,將其中一個的腦袋緊緊地夾在腋下,帽子落下來,順著背上飛快掠過。他伸手去抓,結果沒有碰著;與此同時,他看見另外一名跨欄賽跑的人正在死命掙紮,希望逃過一劫。他們一邊奔跑,一邊跳越。這是一種毫無智慧的逃票行為,許多人擁擠而過,身體相互碰撞,上演瞭一場名副其實的闖入好戲。有的起跳時機把握不當,撞上柱子,有的撞上十字轉門的輻射狀鐵杆,在其他人的背上跳躍,仿佛是一個個卡通人物。站在十字轉門兩旁熱狗攤位邊的那些人肯定覺得,眼前齣現的是非常可怕的混亂場麵。那一排男人開始往這個方嚮看,嘴裏嚼著香噴噴的臘腸,舌頭上直冒油泡。在攤位上的那個男子愣住瞭,身體一動不動,一隻手抓著一把刷子,機械地塗抹著芥末。

這幫浪跡街頭巷尾的少年大聲叫喊,響亮的聲音在混凝土建築中迴蕩。

科特爾看到,有一條路徑,通往右側的十字轉門。他丟棄身上全部無用的東西,為跳過欄杆做好準備。有的同伴正在越過欄杆,有的仍在猶豫,有的披著長發,有的心裏想著穿著運動衫的女友,有的跌倒瞭,掙紮著站起來。他們四下散開。兩名負責場地安全的警察順著坡道,急匆匆地跑瞭過來。科特爾趕在他們露麵之前,擺脫所有這些影響,擺脫自己內心的緊張感。他兩眼盯著柱子上凸齣的欄杆,加快速度,身體似乎變得輕盈。少年的懶散、濃烈的體臭、獨特的行為,一切標示青少年特徵的青澀東西全都無蹤無影。他隻是一個正在奔跑的少年,一個沒有成熟的角色。然而,給人深刻印象的是,那身影揭示某種存在方式,跑步者讓自己麵對意識的方式。這是這個長著深色皮膚的少年麵對世界的方式,十幾個大跨步讓熱血洶湧,將他凸顯齣來。

這時,他縱身一跳,感覺良好,身體輕盈,仿佛是一名生意人,帶著一箱銀行匯票,從堪薩斯城飛抵這裏。他一埋腦袋,左腿跨過瞭欄杆。他知道,跳下之後,那些人立刻就會追趕他,在接下來的幾個小時中,他會處在危險之中,會不停地左右觀望。然而,他仿佛覺得,時間延長瞭,自己飄浮起來,在凝固那一瞬間裏看準瞭落地位置,看準瞭繼續奔跑的方式。現在,他心中的恐懼感已經減少瞭一些。

他兩腳輕輕落地,邁著輕快的步伐,衝過那個正在滿地尋找帽子的檢票員。他非常清楚,他是不可能被人抓住的。他一直都有這種感覺,仿佛是一種來自內心深處的直覺。他覺得,這一念頭在心裏怦怦直跳。

這時,一名身體肥胖的警察跑瞭過來,全副武裝,手槍、手銬、電筒、警棍一樣不少,在腰帶上叮當作響,口袋裏塞著一疊尚未填寫的傳票。科特爾照他踢瞭一腳,幾乎讓他跪倒在地。幾個正在大嚼熱狗的人彎腰觀看,少年一個轉身,慢慢加速,嚮警察一揮指頭,錶示再見。

他常常做齣心血來潮的花哨動作,這種方式連他自己也感到驚訝。

他沿著一條光綫陰暗的坡道,進入由大梁、颱柱和流光形成的陰影中。他聽到國歌結尾處漸次加強的和音,看見呈馬蹄鐵形狀的露天正麵看颱,看到寬敞的草地。看到燈光灑在場地上,從內場經過平整的泥土,一直到周圍的綠色圍欄。這常常意味著,他已經脫離瞭他的日常生活,心中不禁湧起一陣興奮。他飛奔嚮前,急切希望看到成排的座位,尋找颱柱後麵某個不引人矚目的空位。他進入第三十五區的一個通道,走入散發著激情和氣味的球迷之中,走入懸浮在第二層看颱下麵的煙霧之中。他聽到球迷們的低沉嘈雜的議論,聽到瞭正在熱身的捕手接球時手套發齣的響聲,那仿佛是彗星尾巴劃過天際時留下的聲音。

隨後,他便消失在人群中。

在電颱轉播間裏,他們正在談論到場的觀眾數量,大約有三萬五韆人,你覺得有多少呢?兩支球隊擁有特徵顯著的曆史,球迷們信心十足,激情四射,他們形成的力量影響瞭整個城市。這一場比賽是三場季後賽的第三場,本身屬於生死大戰。人們嘴裏念著巨人隊和道奇隊的名字,津津樂道地講述隊員們公開錶達的對立情緒,迴顧今年的戰況,迴顧已經讓整個城市心醉神迷的冠軍爭奪戰。在這種激動情緒中,快感、恐懼和懸念互相交織,需要藉用德語外來詞纔能充分錶達,兩隊球迷充分錶現對自己球隊的鐵杆忠誠。這些就是他們在直播間談論的內容。對球隊的喜愛之情遍布城市的各個行政區,波及近郊,影響附近的郡縣和球迷不多的本州北部。在這種情況下,你怎麼解釋還有兩萬空座位這一現象呢?

負責操作轉播設備的工程師說:“今天一整天都是要下雨的樣子,這在很大程度上影響觀眾的情緒。有人說,去他媽的,不看也罷。”

節目製作人在轉播間裏掛瞭一張毯子,將這一組人員與剛剛從聖路易斯來的KMOX電颱的那一幫傢夥分開。沒有彆的地方安置他們,隻好讓兩組人員擠在一起。

他對工程師說:“彆忘瞭。沒有預售門票。”

工程師補充說:“而且,巨人隊昨天輸得很慘,這一點影響很大,大敗的結果使附近的人感到沮喪。相信我說的,我就住在附近,知道大傢的感覺。昨天的敗仗讓人們情緒低落,成韆上萬的人仿佛麵臨絕境。”

拉斯·霍奇斯為WMCA轉播比賽,為巨人隊解說。拉斯咽喉疲勞,而且重感冒尚未痊愈,本來不該吸煙,這時卻一邊點火,一邊說:“這些話都有道理,但是,我無法確定,是否存在任何符閤邏輯的解釋。任何事情隻要涉及大量的人,就沒有什麼是可以預測的。”

拉斯說話時聲音帶有磁性,但是在他的目光裏,在他的笑容中依然保留著男孩的天真。他的頭發就像是把碗扣在頭上剪齣來的,身上的套裝皺巴巴的,幾乎沒有什麼特色可言。一個人在整個夏季中日復一日地轉播比賽,身上怎麼可能不保留某些過時的成分呢?

他望瞭一眼現場:看颱的四個角落人頭攢動,遠處的座位卻稀稀落落,中間幾乎空無一人。在俱樂部會所的頂上,正方形的浪琴牌大鍾顯得特彆突齣。球場裏色彩斑斕,構成一幅壁畫:形形色色的帽子和麵孔、綠色的正麵看颱、茶色的跑壘道。拉斯深感幸運,自己能夠在這裏工作。他日復一日地轉播比賽,就在這個保羅球場。他喜歡這個名字,它使人想起世界大戰之前的那些寶貴時光。他覺得,這裏有某種不同尋常的氛圍,某種東西正在形成,每個身處此地的人都應該感到幸運。然而他發現,自己這時想起瞭過去的難忘時光。他父親曾經帶著他去托萊多,觀看登普西與威拉德之間的大戰。那場比賽非常精彩,讓人心生敬畏。那是國慶節,氣溫高達華氏110度,男人們身穿短袖襯衫,頭戴草帽,許多人把手帕墊在帽子下麵,遮住肩頭,看上去就像在扮演阿拉伯人。身手不凡的傑西站在熱氣騰騰的白圈內,麵對登普西一輪一輪的進攻,汗水夾著鮮血,在臉上蒸發,化作霧氣。

這樣的鏡頭已經成為新聞紀錄片中的畫麵。當人看到這樣的情景時,心裏會覺得,自己身上承載著某種神聖的曆史碎片。

在第二局中,湯姆森打齣瞭一個弧度不大的麯綫球,落在三壘上方的一條綫上。

在他衝嚮二壘時,洛剋曼輕鬆地跑瞭一道弧綫,目光投嚮左外野。

帕夫科朝著外圍移動,接一個反彈球。

在左邊的兩個平颱上,站在前排的觀眾探齣身體,有的把紙片從平颱邊緣上扔下來。撕爛的計分卡、火柴盒碎片、擠壓變形的紙杯、包裹熱狗的上蠟小餐巾、留在衣兜裏幾天的帶菌紙巾,諸如此類的東西一古腦兒地撒嚮帕夫科。

湯姆森跳躍著奔跑,開始奔跑,到瞭一壘附近,俯身跑壘。

帕夫科趁機把球擲嚮考剋斯。

湯姆森埋頭衝嚮二壘,輕鬆前進,看見洛剋曼站在壘墊上望著他,處於半齣神狀態,嘴唇上掛著一絲疑問。

在過去一周中,拉斯每天身負重壓,對著話筒說話,喉嚨腫痛,咳嗽,發燒,疲憊不堪。他每天搭乘火車,精神緊張,睡眠不足,用聽眾熟悉的親切聲音解說賽事。今天,平日那種清脆、硬朗的嗓音變得有些嘶啞瞭。

考剋斯不動聲色地觀察,伸手抓住球,一個側投,給瞭羅賓森。

他一邊看著梅斯,一邊拖著球棒,緩步走嚮本壘闆。

羅賓森抓住球,投齣一個鏇轉球,傳給湯姆森,後者站在距離二壘大約五英尺的位置上,略顯踟躇。

觀眾喜歡看到紙片紛飛,落在帕夫科腳下的景象,有的飄過他的肩膀,有的依附他的帽子上。隔牆差不多十七英尺高,觀眾無法伸手碰到他,隻好嚮他拋撒紙片。

巨人隊的教練人稱硬石列奧,在選手休息處看著杜羅切爾,那模樣就像一名職業拳擊手,那錶情仿佛是剛從高盧戰爭中迴來的將軍,對著自己的拳頭詛咒:“真他媽的厲害。”

在巨人隊選手休息處,四個人坐在列奧喜歡的座位上,觀看比賽情況。這時,羅賓森啪的一聲拍瞭一下湯姆森。他們是這場比賽的三個重要角色:弗蘭剋·西納特拉、傑剋·格利森、托茨·肖。三人是相交甚好的老友,和他們一起的是手端著大號陶瓷杯子、身穿高級套裝的J.埃德加·鬍佛。聯邦調查局的一號頭目為什麼和這幫人待在一起呢?怎麼說呢,埃德加坐在靠近過道的座位上,看來心情不錯,笑眯眯地望著那個動作粗魯的滑稽動作錶演者:他不停地轉換角色,一會兒是柔聲演唱的流行歌手,一會兒是愛說笑話的喜劇演員,一會兒是酒館老闆。鬍佛本來喜歡看賽車,但是願意與這樣的人待在一起,對場所並不十分挑剔。他喜歡和電影名角和體育明星廝混,喜歡和沃爾特·溫切爾這類傳播流言蜚語的人廝混——溫切爾今天也在現場,與道奇隊的高級管理人員坐在一起。名譽和秘密是同一迷人之物的上下兩個極端,是世上某種帶有本能性質的東西的靜態破裂。鬍佛與具有這種能量的人打交道。他喜歡成為這些人的摯友,其條件是,他們的隱秘生活已被他秘密記錄在案,所有的傳言已被全部收集,分類整理,隱秘的事實一覽無餘。

格利森說:“聽我說,朋友們。今天的勝利屬於道奇隊,我身上的布魯剋林骨頭已經感覺到瞭這一點。”

“什麼骨頭?”弗蘭剋說,“它們已經全被酒精腐蝕瞭。”

湯姆森的整個身體顯得鬆弛,已經失去活力和韌性。這時,羅賓森叫瞭暫停,挪動鴿子式步伐,身體左右搖晃,慢慢走到投手區前。

“如果巨人隊希望獲勝,他們就得雇用那個矮子。他叫什麼來著?他們的唯一希望是太陽從西邊齣來,”格利森說,“要麼齣現地震,要麼啓用矮子。這裏不是加利福尼亞,所以他們最好祈求穿著法蘭絨衣服的小精靈來幫忙吧!”

弗蘭剋說:“有意思。”

這個問題讓埃德加稍顯緊張。他的身材其實屬於中等之列,不過他對自己的身高非常敏感。他最近體重增加,每當對著鏡子穿衣時,他都要仔細觀察自己的樣子:膀粗腰圓,上麵放著一顆圓腦袋——一個個子矮小、身體肥胖的男人。這就是那幫記者們所講的真實情況,仿佛一個男人可以把自己想象之中的痛苦變為可供公眾閱讀的文字。今天的實際情況是,體重超標的特工人員是不大可能獲得機會在總部擔任一官半職的。況且,和格利森交談的這個矮子仁兄身高三英尺七英寸,是個運動愛好者,六周前作為擊球手,剛剛為聖路易斯布朗隊錶演過。埃德加覺得,那也是一個具有政治意義的顛覆之舉——這個傢夥的名字叫埃迪·蓋德爾。如果格利森迴想起這個名字,他會將埃迪與埃德加進行對比。在這種情況下,關於矮子的笑話就會作為有根有據的故事,在球迷中迅速傳播。格利森已經率先齣手,開起瞭這個侮辱性玩笑,而且沒有停止——他這樣做無需付齣任何代價,完全是自尋開心,把遭到破壞的生活拋在身後。

托茨·肖說:“你這個人不要老是這樣,格利森。這不過是牛刀小試。巨人隊苦戰十三場比賽,纔取得這樣的成績,最後一天可不能功虧一簣。今年是奇跡之年,已經發生的事情沒誰能夠解釋清楚。”

托茨的模樣就像一名經營非法酒吧的獸醫,長著一張扁平臉,兩隻手結實有力,身體敦實,滑溜溜的頭發往後梳著,眼睛眯縫,一看就使人心生疑慮。他曾在俱樂部做保安,幾杯下肚之後,會將無辜顧客驅趕齣門。

他說:“梅斯錶現最棒。”

弗蘭剋反對說:“今天威利最棒。他肯定會超常發揮,列奧在電話裏給我說過。”

格利森帶著還算清脆的英國口音說:“你該不會是要告訴我,這個傢夥將乾齣點瞭不起的事情來?”

埃德加討厭英國人,聽到之後笑得前仰後閤。傑剋咬瞭一大口熱狗,被嗆著瞭,開始咳嗽,麵包屑、肉末和彆的什麼顆粒狀物,一起從嘴裏噴瞭齣來。

埃德加最討厭這類無法看到的生物,立刻把頭轉開,盡量屏住呼吸。他希望趕快到廁所去,到一間乾乾淨淨的廁所去,抓起一塊沒人用過的肥皂,敞開熱水龍頭猛衝一陣,然後找一條柔軟的新毛巾擦乾。然而,附近當然沒有這樣的設施。從人嘴裏齣來的東西帶有很多病菌、病原體、微生物、螺鏇原蟲。它們發育未完,帶有緻命毒素,不斷混閤,分離,延長,鏇轉,吞噬周圍的一切。

球場上人頭攢動,叫聲四起,混閤著口臭和嗡嗡聲,時高時低,不絕於耳。人們分享比賽過程,看到一個人如何扼腕嘆息,聽見一個人嘴裏如何冒齣一連串罵人的字眼。掌聲時而迅速消失,時而重新響起。人們等待著,等待震耳欲聾的呼喊,等待節奏分明的掌聲,等待固定的口號和反復的語句。這就是他們保留的力量,準備在最佳時刻派上用場。這樣的東西會影響比賽的氛圍,改變比賽的結構,讓觀眾興奮雀躍,發齣雷鳴般的呼喊,讓賽場沸騰起來。

西納特拉說:“傑剋,我以為我給你說過,應該吃完東西以後纔下車。”

梅斯動作老練,但是打到瞭來球的下部,擊齣一個常規的騰空球,在陰雲密布的十月天空中劃過一道弧綫。灰色球棒與球接觸,發齣的響聲傳到站在左外野看颱上的科特爾·馬丁的耳際。他坐在那裏,彎著腰,削瘦的肩頭高高突起。他沒有看球,目光落在瞭威利身上。威利聳瞭聳肩,跑嚮一壘,搶先從地上抓起手套,慢步跑到他的位置上。

弧光燈突然亮瞭,一下照在科特爾身上,他覺得自己渾身戰栗——他剛剛以飛快速度闖過檢票口,沒有被人抓住。這時,天色與剛纔不同,變得陰沉,壓抑,可能很快就要下雨瞭。他看見,梅斯站在中外野,在寬大的場地中顯得瘦小,就像隻有小孩子那樣高。科特爾不禁納悶:這個小傢夥怎麼可能把球投那麼遠呢?怎麼可能那麼有力,讓棒球鏇轉呢?他不得不擔心天會下雨;而且,這時隻是下午,整個視覺效果與晚上的比賽完全不同。到瞭晚上,場地及球員似乎完全與周圍的夜色隔離開來。但是,他喜歡處於燈光照射之下的球場。在他一生中,他僅僅觀看過一場晚上的比賽,那天和他大哥一起,大搖大擺地走進燈光照射的看颱。他那時覺得,從場地的燈塔中,有一種未知的能量發射齣來。那是大地産生的巨大作用,把球員、草坪和場地上的劃綫,與他見過或者想象到的任何東西分割開來。它們是他初次見到的東西,帶著特有的鮮明色彩。

跑壘球員急停時就給人這樣的感覺。

在弧光燈開啓之前,首先讓科特爾感到吃驚的是,看颱上還有那麼多無人占用的座位。他在尋找過程中發現,空餘座位很多,超過瞭起身購買啤酒或者上廁所的觀眾的總數。在兩個身穿套裝的傢夥中間,他發現瞭一個空位,覺得自己運氣不錯,立刻坐瞭下來。這麼容易就找到實際的空位,哪用著去關心剩下那麼多空座位的原因呢。

他左邊的那個男子問:“吃點花生吧?”

販賣花生的人又走瞭過來,一個善於賺小錢的傢夥,大約十八歲,黑人,又高又瘦。以前看過比賽的人都認識他,紛紛掏齣零錢,嘴裏叫喊著:“嘿,這邊,來一包。”他們輕快地拋齣硬幣,小販兩手麻利,一一收納。他的皮膚似乎帶著磁性,粘住飛來的硬幣,然後將一袋袋花生拋進人們的懷中。這是一種短小的刺激性錶演,但是科特爾感覺到一種隱約潛伏的危險。這個傢夥可能將自己暴露齣來,讓他當眾丟臉。共同的膚色在他們兩人之間跳躍,這難道不是一件奇怪的事情?在小販齣現之前,在小販的兩手展露黑色的亮光之前,沒有人注意科特爾。一個是受人歡迎的黑人,給人帶來愉悅;另一個是盡量不惹人注意的小孩,在那裏坐立不安。

那個人接著問:“你說話呀?”

科特爾舉起一隻手,示意不吃。

“不來一包?彆客氣。”

科特爾俯身,一隻手伸嚮胸部,要麼錶示他已經吃過瞭,要麼錶示他吃花生會鬧肚子,要麼錶示母親說瞭,不要貪吃零食,以免晚飯沒有胃口。

那個人問:“那麼,你支持哪個隊?”

“巨人。”

“他們今年打得不好,對吧?”

“是天氣的原因吧,我也說不上來,真倒黴,積分一直落後。”

那個人抬起頭,仰望天空。他大約四十歲,颳過鬍須,抹瞭發油,不過給人的整體感覺還是比較隨意。他態度隨和,使科特爾將他與電影中看到小鎮生活中的人物聯係起來。

“僅僅落後一分,他們會追上來的。今年比賽時天氣不好,今天看來也是這樣。喝不喝汽水?”

男人們齣入廁所,有的一邊離開小便池,一邊拉拉鏈,有的正嚮小便池挪動,想著自己將要站在什麼地方,挑選相鄰的人。在這裏,老式棒球場散發齣濃烈的氣味和黴菌集中起來,漂浮著陳年啤酒那樣的泡沫,地上到處都是糞便、煙頭、花生殼、消毒紙、尿液。有人心裏想著如何讓自己順利度日,有人考慮著與比賽毫無關係的事情。男人們在擁擠的廁所裏挪動,發齣嗡嗡的聲音。在比賽進行的過程中,進進齣齣的人絡繹不絕,熙熙攘攘,神情專注地撒尿。

坐在科特爾左側的那個人挪動屁股,坐立不安,湊近他的肩膀,用刻意壓低的嗓音問:“沒有上學?給自己放一天假?”他說罷,粲然一笑。

科特爾迴答:“和你差不多吧。”然後冷笑一聲。

“我越獄齣來,就是為瞭觀看這一場比賽。其實,他們給犯人轉播比賽。在市立監獄,他們在監區裏安裝瞭無綫廣播。”

“我今天來得很早,”科特爾說,“我本來可以先去學校,再跑齣來。但是,我想看完全場。”

“真球迷。聽你這麼說,我很開心。”

“看觀眾作秀,看球員進場。”

“噢,我叫比爾·沃特森。我本來可以曠工看球,不過實際上沒有必要這樣做。自己開瞭一傢小公司,一傢建築公司。”

科特爾絞盡腦汁,想找點什麼可說的話題。

“我們是建住宅樓的,很多人喜歡我們建的房子。”

那個齣售花生的小販沿著過道,走瞭上來,準備轉嚮看颱的另外一個區,這時看見科特爾,投來一個會意的微笑。科特爾心想,這下可麻煩瞭。那個人的大嘴巴會以某種使人難堪的方式,暴露他的身份。兩人的目光短暫對視,小販順著階梯,往上走去。他大踏步快速嚮前,臉上掛著漠不關心的錶情,伸手掏齣一包花生,嗖的一聲扔給科特爾。科特爾飛快伸手,接住瞭花生。這一幕充滿溫馨,傳送的美好意願在小小的觀眾席上散開,讓科特爾臉上綻放齣本周來難得一見的笑容。

“我看,你最後還是有瞭一袋。”比爾·沃特森說。

科特爾撕開灰色袋子的褶皺封口,然後把它遞給比爾。兩人坐在那裏,剝花生殼,用拇指和食指除去棕色外皮,把油潤的鹽炒花生仁放進嘴裏,把花生殼扔在地下,兩眼一直關注著場上的比賽。

比爾說:“如果下次聽誰說,他們在天堂的第七層,你就可以想到我們現在的樣子。”

“我們需要的是得分。”

他再次把花生袋子遞給比爾。

“他們會得分的,快瞭,彆著急。會讓你開心的,你這個逃學的傢夥。”

這時,羅賓森站在外場草地的邊沿,一副心不在焉的樣子,看著擊球手走瞭進來。列奧手下的另一個鄉下的德裔男孩。

“有一條男子漢行為準則,”比爾說,“這條準則規定,你請我吃瞭你的花生,我必須給我倆買點可樂。”

“這聽上去很公平。”

“好。這樣就好。”比爾轉身,舉起一隻手。“兩個運動員和平相處。”

在選手休息處,坐著人稱拳擊手的斯坦基。

梅斯試圖擺脫腦袋裏邊的叮當響聲,帶著憂鬱的臉微微腫脹,耳朵裏總是迴蕩著最近從收音機裏聽到的某些時髦音樂。

那名擊球手走下颱階,似乎給人他在夢遊的感覺,把黑色球棒扔進球棒架。

比賽進入中局。他們轉入等待狀態,轉入某種無法名狀的焦慮狀態,覺得自己的肩部肌肉僵硬,於是到冷水機旁邊去喝水,吐痰。

在場地另外一端,布蘭卡站在候補投手練習區裏。他身材魁梧,長著兩隻尖耳朵,胳膊粗壯,輕鬆拋擲,神態放鬆。

梅斯全然無助地想著,耳朵裏迴蕩著哢嗒哢嗒的響聲。

在看颱上,特工拉弗迪順著階梯,走嚮主隊選手休息處後麵的正麵看颱。他五官緊湊,長著濃密的微紅色頭發,人們喜歡管它叫蓬亂紅發。他昂頭嚮前,給人他不願受到乾擾的感覺。他步履輕快,然而並不急促,走嚮局長所在的那個包廂。

格利森腳下擺放著兩杯冒著氣泡的飲料,兩隻手分彆握著兩個他已經忘記的熱狗,同時和六個人說話。他們一邊笑著,一邊提問,其中有的是使用賽季套票的人,有的是帶著身材苗條的夫人看球的老球迷。他們發現,格利森已經半醉,佩服他不乏智慧言辭,佩服他侮辱和嘲笑人時錶現齣來的銳氣。他們喜歡被人冒犯,傑剋也高興地這樣做,惟妙惟肖地模仿醉鬼的樣子,掩飾自己的醉態。他醉眼惺忪,時而嘲笑一個男人頭上蓬鬆淩亂的假發,時而嘲笑另外一個男人花呢上衣肘部的兩個補丁。夫人們非常喜歡看到格利森的醉態,希望他繼續錶演。她們望著格利森,觀察西納特拉對格利森的迴應;她們觀看比賽,聽傑剋為電視颱妙語連珠地解說;她們看見芥末膏順著傑剋的拇指往下流淌,卻難以直言相告。

拉弗迪走到鬍佛先生所在的靠近過道的座位,他並未站在局長的上方,而是俯身和他說話。他刻意在過道中俯身說話,漫不經心地把手放在嘴巴附近,這樣沒誰能夠通過觀察口型瞭解他所說的內容。鬍佛停瞭片刻,然後對隨行人員說瞭什麼。接著,他和拉弗迪沿著階梯往上走,在斜坡中部一個沒有人的位置停下腳步,特工嚮他詳細匯報瞭相關情況。

有情報顯示,蘇聯在其國內的某個秘密場地進行一場核實驗。他們引爆瞭一種炸彈,但是披露信息時輕描淡寫。我們的探測裝置顯示,這顯然是炸彈,是武器,是製造衝突的工具,可以形成高溫、衝擊波和打擊力量。這不是對核能的某種和平利用,不是傢庭供暖設施這樣的東西。它是一種帶著血腥味的炸彈,形成瞭巨大的白色煙霧,就像古代歐亞民族神話中提到的某位雷電之神。

埃德加心裏默默記下瞭這一天:1951年10月3日。他記錄瞭這一天,並且打下瞭特殊的烙印。

他知道,這並不是完全齣人意料的事件,是蘇聯進行的第二次核爆炸。但是,這條消息如同一把利劍,刺入他的內心,使他想到那些傳遞這一情報的間諜。他們有可能將核彈頭運往朝鮮,交給北方的共産黨人。他覺得,蘇聯人在技術上追趕的腳步聲越來越近,可能趕上甚至超越美國人。他聽到這一消息後大為震驚,站在那裏,不寒而栗,臉上露齣瞭嚴肅的神情,目光也變得凝重起來。

在斜坡上,拉弗迪站在鬍佛下方的位置上。

對,埃德加記住瞭這個日子。他想到瞭珍珠港,差不多就在十年以前,那天他在紐約。今天的這條消息仿佛在空氣中閃閃發光,他的腦海仿佛飄過一張張照片,飄過一件件東西,當時的一切曆曆在目。

在他們的上方,看颱上的觀眾發齣瞭震耳欲聾的喊聲。那聲音一波接著一波,在體育館底層空曠的結構中迴蕩。

這時,他想到瞭這一點,想到瞭吞沒城市的熱浪。

……

用戶評價

這本新齣版的精裝版《寂靜的城市》簡直讓人愛不釋手,從拿到書的那一刻起,那種厚重且帶著微弱油墨香氣的紙張就暗示著一場不凡的閱讀體驗。作者對於都市肌理的描摹細膩到令人心悸,他似乎能捕捉到鋼筋水泥叢林中最微小的呼吸聲和最隱秘的眼神交流。我尤其欣賞他如何將曆史的沉澱與當下的疏離感巧妙地編織在一起,每一個街角、每一扇緊閉的窗戶背後,似乎都藏著一段被遺忘的、卻又與我們息息相關的故事。敘事節奏的處理極其高明,時而如涓涓細流般緩慢滲透,讓人沉浸在無盡的細節裏,時而又猛地加快,如同城市交通的突發擁堵,將讀者推嚮一個意想不到的衝突點。它不是那種讀完會讓你感到輕鬆愉快的作品,相反,它更像一麵鏡子,映照齣我們習以為常生活中的那些細微的裂痕和存在的焦慮。翻完最後一頁,那種悵然若失的感覺久久不能散去,仿佛自己剛剛從一場漫長而真實的夢境中被喚醒,耳邊似乎還迴蕩著城市夜晚特有的、那種略帶嘶啞的喧囂。這本書的文字密度極高,需要反復咀嚼,每一次重讀都會發現新的層次和隱喻,絕對是值得反復品味的當代文學佳作。

評分坦白說,我原本對這類側重於描繪“邊緣人物精神狀態”的小說並不抱太大期望,總覺得容易落入矯情或刻意煽情的俗套。然而,《鏡廳之外》徹底顛覆瞭我的看法。主人公的內心世界被剖析得極其透徹,那種介於清醒與混沌之間的狀態,那種對日常邏輯的疏離感,被作者用一種近乎冷酷的精確度記錄瞭下來。這裏的“冷酷”並非指情感上的缺失,而是指敘事者拒絕進行任何道德審判或情感粉飾的客觀性。書中關於“記憶的不可靠性”的探討達到瞭一個新的高度,每一次迴憶都被重新上色、變形,以適應當前心境的需要。我尤其喜歡其中穿插的那些短小、近乎詩歌的段落,它們像是一塊塊打磨光滑的鵝卵石,散落在冗長的內心獨白之間,提供瞭一種暫時的喘息和美學上的平衡。這本書讀完後,給我留下的是一種深刻的“共情疲勞”,你為角色的掙紮感到痛苦,但又被敘事的藝術性所摺服,這是一種非常矛盾而又迷人的閱讀體驗。

評分我對這類探討“失語癥”和符號係統的作品總是抱有一種近乎偏執的興趣,而《破碎的幾何》在這方麵做得堪稱教科書級彆。它的結構極其復雜,充滿瞭非綫性的敘事跳躍,讀起來就像是在一個巨大的迷宮裏尋找齣口,你必須時刻警惕,因為作者總是在你認為找到規律時,突然改變瞭地圖的繪製方式。人物的對話部分尤其精彩,與其說是對話,不如說是語言的交鋒和失效,充滿瞭後現代的戲謔感和深刻的悲劇內核。我花瞭相當長的時間去梳理不同時間綫索之間的關係,那種抽絲剝繭的過程本身就是一種智力上的享受。很多評論傢稱贊其對“權威敘事”的解構,但我更欣賞它如何不動聲色地展示瞭信息爆炸時代下,個體認知是如何被碎片化、被重塑的。這本書的魅力就在於它拒絕提供任何明確的答案或慰藉,它隻是拋齣一個個精心設計的思想陷阱,讓你在其中遊走,最終不得不麵對自身的理解局限。對於初次接觸此類作品的讀者來說,可能會感到相當吃力,甚至有些迷失,但請堅持下去,因為它所開闢的思考疆域是極其遼闊的。

評分這部作品的語言風格簡直就是一場文學上的“音樂會”,充滿瞭節奏感和意想不到的和聲。作者似乎對詞匯的運用有著近乎偏執的掌控欲,他總能找到那個最精準、卻又最不落俗套的詞語來錶達一種復雜的情緒。與那些追求簡潔有力的作品不同,這裏的句子是華麗的、層層疊疊的,像巴洛剋式的建築,充滿瞭裝飾性的細節,但每一個裝飾都有其結構上的功能。我花瞭很長時間去品味那些長句的內在邏輯和韻律,它們似乎在模仿某種復雜的思維過程,不斷地自我修正、自我延伸。它探討的主題是關於“身份的流動性”——在一個全球化和技術飛速發展的時代,我們如何錨定自我?書中設置的幾個關鍵的“轉場”場景處理得尤其齣色,它們不是簡單的地點轉換,而是主角精神狀態的一次徹底的重置,從一個認知框架跳躍到另一個,每一次跳躍都伴隨著語言風格的微調,這種手法非常高明。對於追求純粹文學美感和語言探索的讀者來說,這無疑是一次不可多得的饕餮盛宴。

評分讀完《無聲的圖書館》之後,我有一種強烈的衝動,想要迴到書中的每一個場景,去檢查那些被作者忽略或故意模糊掉的細節。這本書的厲害之處在於,它構建瞭一個看似完全自洽、卻又處處透露齣“不對勁”的微觀世界。這裏的“不對勁”並非來自超自然元素,而是源自對社會規範和既定秩序的微妙挑戰。作者沒有采用宏大的敘事,而是聚焦於幾個小人物在特定環境下的日常行為,但正是這些日常行為,在極其細緻的描摹下,展現齣瞭巨大的荒謬感。我喜歡它對“重復”的運用,那種日復一日、近乎儀式性的行為,逐漸將人物推嚮崩潰的邊緣,這種緩慢積纍的張力比任何戲劇性的衝突都更具震撼力。這本書需要讀者極大的耐心,因為它幾乎不提供任何外部的解釋或引導,所有的綫索都隱藏在行動和環境的描寫之中,你必須像一個偵探一樣,去拼湊那些破碎的敘事碎片。它探討瞭體製對個體的馴化過程,讀完讓人感到一種深沉的、不寒而栗的清醒。

評分他點瞭點頭道:“老丈,據你所知,此事如何發生的,有多久瞭?”

評分喜獲本書責編相贈《地下世界》,到手後一口氣讀完序幕《死亡的勝利》,已被德裏羅一支筆卻能進行全景寫作的魄力震撼。19世紀福樓拜開創的寫法在德裏羅的筆下得到瞭完善和豐富,序幕寫的是一場具有曆史意義的棒球比賽,比賽雙方是道奇隊和巨人隊,最後誰輸誰贏並不重要,重要的是比賽前、比賽中、比賽後的全景式展示,場上球員的驚心動魄的比賽,看颱上球迷的瘋狂眾生相,注意,看客中居然有那位擔當48年美國中情局局長的J.埃德加.鬍佛,演播室有播音員聲嘶力竭的現場直播,還有套逃課學生黑人科爾特的冒險入場和揪心的期待,等等。這些都是顯性得不能再顯性的描述,而重點在於其描述的手法,讀者能夠同時看到這些群體的精彩錶現,從語言到神態,從行為到內心世界,從現在到過去,從個人到傢庭,從個體到集體,都一一展露無遺且極具特色。鬍佛所思所想以及普通球迷所思所想,都有提及,畫麵頻轉而不亂,全景式展現而重點突齣,方方麵麵都照顧到而不顯纍贅,精彩紛呈,眾聲喧嘩,好比數十颱攝像機所攝同時集中在一個屏幕播放。

評分還沒看,留著慢慢看吧

評分他說話時帶著你的口音,美國口音,兩眼閃閃發光,帶著些許希望的感覺。

評分人們曾經追求體積龐大的東西,這種做法已經成為曆史。他隻是一個小孩,對外麵的世界沒有什麼渴望,然而他是一個巨大群體的組成部分:成韆上萬素不相識的人從公共汽車下來,從火車上下來,拖著沉重的腳步,順著人流,走上橫跨河麵的迴鏇橋。他們並非在遷徙途中,並非身處革命——靈魂的某種巨大震撼——的潮流之中,然而卻帶著巨大城市特有的那種體熱,帶著自己的小小遐想和極度渴望。白天,某種看不見的東西睏擾著人們,睏擾著戴淺頂軟呢帽子的男人,睏擾著請假上岸的海員。他們思緒混亂,忙著尋歡作樂。

評分7、讀書忌死讀,死讀鑽牛角——葉聖陶

評分幫朋友買的,她說還行。

評分他們站在路緣上等待,目光暗淡,令人生畏。有人把手從衣服口袋裏抽齣來,等瞭片刻,然後開始行動。一個叫米剋的人大喊一聲:“動手。”

評分最喜歡這本瞭,非常好!裝幀精美,封麵也很棒!不過,要是能齣平裝本就更好瞭。————空車身源源不斷地輸送進來。裝配綫上既沒有依靠咖啡因強打精神的人,也沒有身患憂鬱癥的人。你會看到,鉻閤金在相互交映的藍色電弧中被熔化,看到鋼鐵配件、瀝青塗層、經過設計和製造的大量裝飾被組閤起來,融為一體。你會看到,機器人把螺栓擰緊,按照預定程序,完成單調乏味的工作,不會想到死去的傢人。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![E·M·福斯特文集:莫瑞斯 [Maurice] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11973048/57d21a9cN28d288eb.jpg)

![俄亥俄,溫斯堡 [Winesburg, Ohio] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11036983/rBEIC0_2egkIAAAAAAE2j44SqTQAADvgQN7IGIAATan611.jpg)

![橫溝正史:抽泣的死美人 [喘ぎ泣く死美人] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11593794/5487d8a5Nc43c1294.jpg)