具体描述

编辑推荐

对联以冯承素模本为字形,艺术效果佳。

不仅为书法家提供书法创作之借鉴,同时也为楹联家提供对联创作之参考。

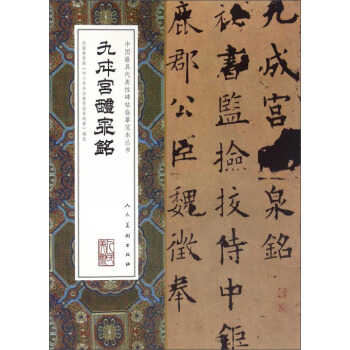

卷首附有《兰亭序》三种唐摹本的对照表(彩印),可做欣赏之用。

内容简介

《兰亭序》的书法与文学水平历来为人称道,其在书法史上的影响,可谓旷绝古今。随着对联形式的普及,清代以来集《兰亭序》文字为联几成风气。《兰亭序集联》是徐无闻先生从20世纪50年代开始着手纂集的一本重要图书,在搜集前人集联基础上,并加以自撰对联而成,至1993年完成,共得联语一千六百馀幅。

作者简介

徐无闻(1931-1993),成都人,毕业于四川大学。生前为西南师范大学中文系教授兼古典文学研究室主任,兼作唐宋文学、书法篆刻两个专业的硕士研究生导师;中国作家协会会员、中国书法家协会理事、中国书法家协会篆刻评审委员、西泠印社社员、四川省书法家协会副主席、重庆印社名誉社长。

内页插图

目录

导 言(曹 健)

兰亭序唐摹本三种

兰亭序集联

四言联

五言联

六言联

七言联

八言联

九言联

十言联

十一言联

十二言联

十三言联

十四言联

二十二言联

前言/序言

导 言

曹 建

二十年前,在追随徐无闻先生攻读硕士学位的时候,我们就知道他集《兰亭序》为联之事。壬辰中,得见《兰亭序集联》全本,不禁深为先生好古之心与用功之专一而感佩莫名。先生以书法名天下,而其所擅长,又何止于书法?其集联之事,足见先生承继先辈的好古之心;其集联之多,又足见先生用心学习进而超越古人的发扬之意;其集联之妙,更见先生所阅之广,文学功底之深厚。

一

徐无闻先生一生,好古之心、尚古之情贯穿其日常生活与艺术活动。集字为联便是日常生活的一部分,几十年不辍而成最终之规模。一九九一年,先生曾带领弟子选辑出版《殷墟甲骨书法选》。在该书前言中,先生有一段关于甲骨文集联的评论:‘集甲骨文字为对联,是书法创作的一种较为普遍的方式。集联时,应以已有公认识读的字为限,不宜以同音字随意通假,更不宜用偏旁去拼凑出“新”甲骨文。”“古文字是历史的产物,不乱写乱造古文字,才是尊重历史。’‘集字为联,正因为有字的限制,才能见出作者的文学水平。’由此可知,一方面,先生以集联为书法创作的重要形式;另一方面,先生又以集联作为文学创作的一种尝试。在该书之末,附录有先生自撰对联四十一副。‘诗书一体’的传统,在这里得到了较为充分的体现。

书法与文学有着密切的联系,尤其是在所谓文人自觉的魏晋以后。钱锺书认为:‘中国诗文常与书画有密切联系,是“姐妹艺术”。书法艺术也从观察自然界万物姿态而得到启发。’张旭观公孙大娘舞剑而悟草书,怀素观夏云奇峰、惊蛇入草而悟草书,雷太简闻江声而笔法大进,黄庭坚观长年荡桨而大悟。这些书法界津津乐道的故事与文学家的体察自然并无二致。

不过需要说明的是,一方面,书法与文学的相得益彰,并非可以混淆两种艺术之间的界限。如果把诗文内容的识读完全等同于书法的解读,则有些本末倒置了。从历史上看,商周甲骨文内容多为占卜记事,青铜器铭文也多为记事记功,没有多少文学性可言;即使是汉碑,也多是生者对于死者的褒赞之词。可以说,东晋以前的书法作品内容的文学性大都不强。换句话说,东晋以前的文学作品罕有依靠书法来流传的,孔孟语录没有这样,先秦诸子散文、两汉大赋也没有如此。这种情况在东晋以后有所改变,如王羲之《兰亭序》、苏东坡《前后赤壁赋》等,不过这类作品的数量还是极为有限。就拿唐诗宋词来说,许多诗词原件已经荡然无存了,然而其文字内容却以刻本而流传千古。例如,李白的诗歌水平毋庸置疑,但是他的诗稿墨迹早已不见,其在书法上的名声仅仅依靠唯一的一件《上阳台帖》;现在所知的杜甫墨迹也已经没有了,仅有的几个碑刻也难见到拓片,更不用说实物了。反过来说,书法史上有许多作品内容的文学性不值一提,但其书法水平却堪称优秀。例如,怀素《苦笋帖》‘苦笋及茗异常佳,乃可迳来’,一句大白话,居然成为书法巨迹流传至今。这不能不说是其书法水平较高的原因。

另一方面,作为艺术的书法与文学也自然有着共性。两者的相互补益,如《兰亭序》的书、文并茂,在书法史上也自有地位。

二

《兰亭序》的书法与文学水平历来为人称道,号称‘天下第一行书’。《兰亭序》在书法史上的影响,随着梁武帝、唐太宗等先后推波助澜,可谓旷绝古今。因此,在临摹《兰亭序》之外,以《兰亭》而生发的‘永字八法’成为千古定法,集《兰亭序》字为诗文、对联、蒙学读物等也代不乏人。

从梁朝开始,集王羲之书法为蒙学课本就开始了。顾炎武《日知录》卷二十一认为《千字文》有周兴嗣本和萧子范本两种:‘《梁书?周兴嗣传》曰:高祖以三桥旧宅为光宅寺,勅兴嗣与陆倕制碑,及成,俱奏,高祖用兴嗣所制者。自是《铜表铭》、《栅塘碣》、《北伐檄》、《次韵王羲之书千字》,并使兴嗣爲之。《萧子范传》曰:子范除大司马南平王户曹属从事中郎,使制千字文,其辞甚美。命记室蔡薳注释之。《旧唐书?经籍志》:千字文一卷,萧子范撰。又一卷,周兴嗣撰。是兴嗣所次者,一千字文;而子范所制者,又一千字文也。’至于周兴嗣本,又有集王羲之书与锺繇书两说。倪涛《六艺之一录续编》卷九有载:‘《宋史?李至传》言千字文乃梁武帝得锺繇书破碑千馀字,命周兴嗣次韵而成。本传以为王羲之,而此又以为锺繇,则又异矣。《隋书》、《旧唐书志》又有演《千字文》五卷,不著何人作。’可见在六朝隋唐时期,集王羲之字为千字文者并非孤例。

唐代集王羲之书法为文也蔚为风气。怀仁和尚《集王羲之书圣教序》堪为代表,千百年来成为历代书法家上溯王羲之的不二法门。王羲之书法的影响,有唐一代达到顶峰,当时的爱好者中,不乏得其神韵者。孙鑛《书画跋跋》卷二上论及《怀仁集王羲之书圣教序》时认为:‘右军真迹,存世者少矣,即有之,亦在传疑。又,寥寥数字,展玩不饱,惟赖此碑尚稍存笔意。缘彼时所蓄右军名迹甚多,又摹手、刻手皆一时絶技,视真迹真可谓毫发无遗恨。今观之,无但意态生动,画画皆如鸟惊石坠,而内擫法紧,笔笔无不藏筋藴铁,转折处笔锋宛然,与手写者无异。如《兰亭》诸刻,得体者多不得势,得态者多不得骨,流动、严密二妙难兼。而此帖中如趣、流、类、群、领、怀、后、游、闲、朗、之、斯、足、会、迹、不、无、尽等字,皆有体有势,有态有骨,流动中不失严密,具八面之妙,以此想右军笔法,真是得心应手,超妙入神。’孙鑛认为,《集王圣教序》不只是保存了王羲之的字形,而且在笔法的表现上也是深得王书内擫法之神韵。明代王世贞认为文徵明书法多源于《圣教序》:‘右军诸帖,惟《圣教序》在行草间,极有益学者。近世文太史书法多出此。’周天球认为宋拓本《圣教序》‘当作书家上上乘具法眼者’,‘欲见右军真面目,无如《圣教序》’,‘其集字模刻皆出一时国工,视宋所汇集模刻,高出数等’。康有为《广艺舟双楫》云:‘古今集右军书凡十八家, 以《开福寺》为最, 不虚也。此犹之刘凤诰之集杜诗乎?’朱关田《中国书法史?隋唐五代卷》称‘自怀仁《圣教序》出,号称集王羲之书,天下景从’,‘著录可见,约有:《舍利塔碑》,仪凤四年三月,越王贞撰,李君惠集;《建福寺三门碑》,开元五年正月,卢藏用撰,吴光壁集;《怀素律师碑》,开元六年二月,崔融撰,僧行敦集;《兴福寺碑》,开元九年十月,僧大雅集;《令长新诫》,开元二十五年,唐玄宗撰,王良辅集;《嵩岳寺碑》,开元二十七年,李邕撰,胡英集;《梁思楚碑》,上元元年十月,郭翥撰,卫秀集;《永仙观碑》,大历六年三月,萧森撰并集;《楚王堤记》,贞元十三年三月,卢虔撰,张仲严集;《僧道源发愿文》,贞元十四年正月,王洽撰,王承规集;《周孝侯碑》,元和六年十一月十五日,陆机撰,黄□集;《李藏用碑》,大和四年,王源中撰,唐玄序集;《六译金刚经》,大和六年春日,唐玄序集。’

其后,由于《兰亭序》墨迹难见,世间学书法者又有以《怀仁集王羲之书圣教序》字反集为《兰亭序》者。清人王澍就记载了他所见到的姜宸英收藏的此类《兰亭序》。

随着对联形式的普及,清代以来,集《兰亭序》文字为联几成风气。梁章鉅《楹联丛话》称:‘王右军《兰亭序》字,执笔者无不奉为矩型。近人有集字为楹联者,亦自巧思绮合。’并列举五言如‘畅怀年大有,极目世同春’等四副,六言如‘文情生若春水,弦咏寄之天风’等二副,七言如‘大文间世有述作,至乐在人无古今’等三十三副,八言如‘毕生所长岂在集古,闲情自托亦不犹人’等八副,九言一联。同时记载郑云麓《知足斋集禊序楹帖》(道光十四年刻本)中之佳联,如‘人品清于在山水,天怀畅若当风兰’、‘世间清品至兰极,贤者虚怀与竹同’等十九副,其他还有如马慧裕《集禊帖》(咸丰六年贻谷堂刊本)、佚名《集禊楹联》(清刊本)、佚名《兰亭序帖集字联》(一九一七年上海扫叶山房本)等为代表。书法家中,何绍基集字为联可谓表率,其所集《兰亭序》为联近四百副。这种集《兰亭序》文字为联的形式,吸引了众多后学者,近年来出版的陈凤桐《兰亭序集字对联大观》集联二千四百馀副,可谓大观。然惜其仅存文字,没有图版。

从书法临摹到创作,集字未尝不是一个通向成功之路的捷径。米芾《海岳名言》云:‘人谓我书为集古字。盖取诸长处,总而成之,既老始自成家。人见之,不知以何为祖也。’因此,从临摹《兰亭序》到《兰亭序集联》再到创作,可以说是许多书法家的必经之路。不过,在书法学习中必须认识到,集字作品与原作之间还是存在一定距离的,王世贞《弇州四部稿》就指出《集王圣教序》的问题:‘《圣教序》书法为百代楷模,病之者第谓其结体无别构,偏旁多假借,盖集书不得不尔。’集字与原作的反复揣摩,不懈追求,从一字及于多字,从一联及于多联,一而再,再而三,或许才是臻于上乘的更好路径。

三

徐无闻先生《兰亭序集联》,在搜集前人集联基础上,加以自撰而成最终之规模,既为书法家提供书法创作之借鉴,也为楹联家提供对联创作之参考。

《兰亭序集联》开始于二十世纪五十年代,终于一九九三年,前后历时数十年。从集联内容来看,文字思想涉及儒、释、道,而以儒家思想为主,如‘与古为怀足自异,斯文可乐与人同’、‘与贤者游信可乐,集古人文亦大观’。

数十年的集联工作,虽然未能在生前见到出版,但这项工作与徐无闻先生的其他学术艺术活动互相补益,为先生在书法艺术上的巨大成功做好了准备。先生的书法,尤其是行书创作,无疑直接得益于此项工作。

就书法笔法而言,中国书法不外乎内擫与外拓两大类。虽然关于内擫与外拓的讨论,书法界聚讼不断。不过我认为,两者偶有交叉,但大致可分,并且也能够作为理解中国书法笔法系统的钥匙。所谓内擫法,就是以聚锋为主的用笔方法;所谓外拓法,就是以铺毫为主的用笔方法。前者以篆法为基,行草书中以王羲之为代表;后者以隶法为基,行草书中以王献之为典范。前者可简称为篆法系统,后者可称为隶法系统。徐无闻先生或许因为在三代书法中浸淫日久,尤其是小篆笔法的精研,或许因为长期出入《兰亭序》为主的王羲之一脉书法,其笔法系统可以说是典型的内擫一路。换言之,先生的书法深得内擫法精髓。因此,也可以说,先生的书法是以小篆与王羲之行书为基础,打通了内擫法的书体界限而臻于自由王国。观其各体书法,内擫法用笔可谓一以贯之。这一点,或许正是先生以篆书家、行书家、楷书家、隶书家对于传承书法艺术的最大贡献。可以说,徐无闻先生是王羲之一脉书风在二十世纪重要的代表性人物。

……

用户评价

这本书的纸张质感和印刷工艺,简直是为“沉浸式阅读”而生的。那种略带磨砂感的纸面,使得墨色看起来更加深沉有力,长时间阅读眼睛也不会感到疲惫。从内容上来说,作者展现了一种极为罕见的、跨越多个学科领域的综合视野,他能够将看似不相关的知识点巧妙地编织在一起,构建出一个宏大而自洽的知识体系。我关注了书中关于“意象的符号学意义”的章节很久,那里面对某些经典符号的解读,完全颠覆了我以往的认知,充满了令人耳目一新的洞察力。这本书的叙事方式非常具有画面感,仿佛在脑海中构建了一部默片,每一个场景都精心打磨过,细节丰富到令人咋舌。它不仅仅是一部作品,更像是一份邀请函,邀请读者进入一个更高维度的思维空间进行漫游。

评分说实话,我最初是被它的名字吸引的,觉得名字里带着一种古典的、难以言喻的美感。拿到手后,我立刻被它那精妙的排版和严谨的结构所折服。每一章节的过渡都处理得极其自然流畅,仿佛是浑然天成的一条河流,牵引着读者的思绪向前奔涌。我尤其欣赏作者在论述复杂概念时所采用的类比手法,他总能找到一个极其生活化、却又恰如其分的意象来解释那些看似高深莫测的哲理,使得晦涩难懂的理论变得清晰易懂,极大地降低了阅读的门槛。这本书的价值不仅仅在于知识的传授,更在于它构建了一个完整的思考框架,让我开始审视自己过去对许多事物的既有认知。我已经把这本书放在书桌最显眼的位置,时不时地会翻开其中一页,随意浏览几段,总能从中汲取到一股清新的力量。

评分这部厚重的典籍,初翻开时,那墨香便扑面而来,带着一股沉淀了时光的古朴气息。我本是抱着对传统文化的好奇心来翻阅的,没想到竟被其中对于“境”与“心”的探讨深深吸引。作者似乎拥有一种洞察人性的能力,他笔下的那些历史片段,那些对人事变迁的感慨,读起来丝毫不觉得是遥远的过去,反而像是昨日才发生的事情,与我此刻的处境有着奇妙的共鸣。特别是对某几段关于文人雅士在特定环境下心境描摹的文字,简直是入木三分,连带着周围的环境、那时的气候,都仿佛能透过纸张感受得到。装帧设计也十分考究,那种内敛的、不事张扬的雅致,恰到好处地衬托了书中所蕴含的深厚底蕴,让人爱不释手,每次摩挲封面,都觉得是在与历史进行一次无声的对话。这本书并非那种快餐式的读物,它需要你慢下来,细细品味,每一次重读都会有新的感悟,像是在一口陈年的老茶,初品涩,回味却悠长。

评分购买这本书纯粹是一次偶然的“盲选”,当时在书店里,我只是随便翻了翻,但里面的某种论述风格,那种不动声色的力量感,立刻抓住了我的注意力。它不像许多新出版的书籍那样急于表达观点,而是采取了一种非常克制、甚至有些“留白”的处理方式,把大量的阐释空间留给了读者自己去填充和消化。这种互动性,让我觉得阅读过程不再是被动的接收,而是一场主动的探索。我特别喜欢它对“传承与创新”之间复杂关系的探讨,这种辩证的视角在现今社会尤其具有现实意义。读完之后,我感觉自己的内心似乎被重新整理和擦拭过,很多原本纠结不清的思路都豁然开朗。这绝对是一本需要被反复阅读、甚至值得收藏的佳作,它的价值会随着阅读次数的增加而不断显现。

评分我一直致力于搜集那些关于“时间感知”的文本研究,这本书无疑是其中一颗璀璨的明珠。它对时间流逝的细腻捕捉,那种既有史诗般的宏大叙事,又不失个人情感的微观刻画,简直是大师级的技艺。我花了整整一个周末的时间,沉浸其中,几乎忘记了外界的一切喧嚣。书中对于“瞬间的永恒性”的阐述,让我对“活在当下”有了全新的理解——它不是一句空泛的口号,而是一种需要通过深刻的内省才能达到的生命状态。作者的语言极具张力,时而如行云流水般舒缓,时而又如惊雷炸响般震撼人心,这种节奏上的变化,完美地烘托了内容的情绪起伏。如果你对人类经验的本质感到困惑,这本书或许能为你指引一条幽微而坚定的方向。

评分闻鸡起舞

评分管鲍之交

评分桃李不言,下自成蹊

评分非常满意,五星

评分孟信卖牛

评分一

评分书法与文学有着密切的联系,尤其是在所谓文人自觉的魏晋以后。钱锺书认为:‘中国诗文常与书画有密切联系,是“姐妹艺术”。书法艺术也从观察自然界万物姿态而得到启发。’张旭观公孙大娘舞剑而悟草书,怀素观夏云奇峰、惊蛇入草而悟草书,雷太简闻江声而笔法大进,黄庭坚观长年荡桨而大悟。这些书法界津津乐道的故事与文学家的体察自然并无二致。

评分评价说明:

评分形态特征:成虫 雌成虫体扁平或背面稍有隆起,卵形或长卵形,体前端较狭,后端稍膨大,虫体两侧不对称,稍后一侧弯曲。体长3-4毫米。体背面颜色很大,通常有浅黄褐色、绿色、黄色等,中央有不完整的绿褐色或深褐色纵脊纹,其周围色常较暗,体缘较薄而扁。若虫 体椭圆形,前后端几乎相似,扁平,黄绿色至红褐色,长约1毫米左右。 生活史及习性 在温室中一年发生4代左右。以雌成虫或若虫越冬。各代成虫和若虫出现期分别在:2月中、下旬,5月中、下旬,7月中、下旬,9月下危在旦夕-10月初。若虫多寄生于嫩枝、叶片基部。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有