![瓷器的故事 [A Story of Porcelain]](https://pic.tinynews.org/11296592/rBEhUlIR494IAAAAAAR-txPa6x4AACNtQPbqWEABH7P688.jpg)

具體描述

內容簡介

瓷器的故事開始於泥的語言、火的藝術,晶瑩光潤的釉質、瑰麗斑斕的色彩和流暢多姿的綫條,成就瞭瓷器獨具神韻的美感瓷器之美,在每個曆史階段都有不同姿態的呈現,演繹著各個時代的藝術精神和審美風尚一部瓷繪史,結晶著源遠流長、博大精深的中華藝術史。內頁插圖

目錄

第一章 安土敦仁,初現文明曙光第一節 神農耕而作陶

第二節 瓷器的發明

第三節 墨筆符號

第二章 一泓春水,文人雅士獨好

第一節 從山陰道上行,如在鏡中遊——三國兩晉

第二節 佛光仙境的投射——南北朝

第三章 華音匯奏,彰顯帝王追求

第一節 雍容富麗的唐代瓷器

第二節 精巧秀雅的宋代瓷器

第三節 渾厚質樸的元代瓷器

第四節 濃墨重彩的明清瓷器

第四章 陶瓷文明,縈紆不絕春夢

第一節 瓷器與復古帝夢

第二節 瓷器與翰墨新象

第三節 瓷器與中外文化交流

精彩書摘

(三)碧空流霞——鈞窯瓷北宋鈞窯以瑰麗異常的銅紅窯變釉而聞名天下。在高溫燒製中,釉料交融,自然流變,故燒成後,形成如夢如幻的韆姿美景,如高山飛瀑、火山噴薄;如水天氤氳、碧雲流霞……如同國畫中的潑墨寫意,墨趣濃鬱,意境無窮,引人入勝。所以纔有“入窯一色,齣窯萬彩”之說。或許是被鈞窯瓷器獨特的美麗所吸引,當時的達官貴人都想擁有一件,從民間流傳的“黃金有價,鈞無價”一言中,就可看齣鈞窯在當時人們心中已擁有極高價值。也因此,同樣受到藝術修養極高的北宋徽宗皇帝的喜愛。

在河南禹縣城北八卦洞一帶建立官窯窯場,並抽集民間窯場優秀工匠,專門為宮廷燒造用具。宋以前,燒造官用與民用瓷器的窯場,並沒有嚴格劃分。二者隻是在器物質量與瓷器風格上有所區彆。早期的鈞窯,其實也僅是燒造民用瓷的普通窯場。當它被徽宗皇帝看中,就變成專為宮用燒造的窯場瞭。因而受到宮廷嚴格控製,所需産品,都要經過反復挑選,閤格者纔能送往皇宮,落選者砸碎後就地深埋,不準流散民間,故宋鈞瓷精品一直秘藏皇宮,世代輾轉相傳,所以民間有“傳世鈞窯”之說。

在鈞窯窯址和清宮舊藏中,鈞瓷以各式花盆、盆奩居多。因為作花器使用,所以盆、奩造型多仿大自然中的花卉,如蓮瓣形、葵瓣形、菱花形、海棠花形等。花器造型、器上窯變與盆景三者氣象和諧,風情一緻,渾然一體。它們帶給人的是一種迴歸自然的美的享受。徽宗擅長畫花鳥,更喜歡道氣彌漫的山水奇境。政和七年,昏庸荒唐的徽宗聽信方士所言,就曾命人仿餘杭鳳凰山的地勢,建在皇宮內城,由人工堆起一座高山,取名“艮嶽”,取其壽比南山和祈仙求道之意。現藏於颱北故宮博物院的《溪山鞦色圖》,相傳就是徽宗為艮嶽所繪。後世的乾隆皇帝,還為此畫禦題詩一首。據說,山上築有亭館樓颱,山下開鑿池沼洲渚,另有竹石奇禽點綴。鈞瓷之美,不僅非常符閤徽宗審美觀,也正好迎閤徽宗所求的道境之氣象。因此,清宮舊藏許多工藝精美的鈞瓷盆、奩,不排除是當時作為妝點艮嶽之用的。那些盆、奩底部刻有一至十的不同數字標號,這些標號與器物大小有關,“-”為最大號, “十”為最小號。這樣就能做到配套洧序地使用瞭。故宮博物院至今完整保存一件底部印有“力石假山用”字樣的宋鈞窯花盆,應屬同類用器。至今,《溪山鞦色圖》中的景緻依然很美。可是徽宗皇帝為自己打造的人間仙境——艮嶽,自建成之日到被夷為平地不過四年時間,在1125年,隨同徽宗的升仙之夢,一起被攻入汴京的金人所毀。

……

前言/序言

用戶評價

我必須承認,閱讀這本書的過程,對我個人生活習慣産生瞭一種微妙而深刻的影響。它讓我開始重新審視“擁有”的意義。在閱讀到古代文人雅士如何通過對器物的鑒賞來修身養性,達到“物我兩忘”的境界時,我深受觸動。這種不再是單純的物質占有,而是一種精神層麵的共鳴與對話。書中所展現的,是對“慢”的尊重,是對“永恒價值”的追求,與現代社會追求快速迭代和即時滿足的氛圍形成瞭鮮明的對比。閤上書本,我發現自己看任何器皿的眼神都變得更為審慎和專注。它不是一本教你如何鑒彆真僞的工具書,而是一本關於如何“有品位地生活”的哲學啓示錄。它成功地將一個古老的工藝領域,提升到瞭關乎人生態度的哲學高度,其意義遠超齣瞭工藝史本身範疇。

評分這本書最讓我感到驚艷的地方,在於它對文化交流的描摹,那種跨越山海的對話感簡直呼之欲齣。它沒有將瓷器僅僅視為一個地域性的産物來孤立地討論,而是巧妙地將它放置在一個廣闊的全球貿易網絡之中。當讀到那些遠涉重洋,在異域他鄉被奉為珍寶的中國瓷器時,我仿佛看到瞭一幅流動的曆史畫捲。作者的筆觸充滿瞭畫麵感,他詳細描繪瞭不同文明對這種東方奇跡的驚嘆、模仿和融閤,那種文化碰撞齣的火花,比任何硬性的史料都來得生動有力。我特彆留意到,作者在描述不同國傢對瓷器審美的細微差異時,展現齣瞭極高的敏感度和洞察力,這使得全書的視野一下子開闊瞭起來,不再局限於東方的視角。這不僅僅是一本講“製造”的書,更是一本關於“影響”的書,它探討瞭審美是如何跨越疆界,成為人類共同的語言。每一次閱讀,都像是一次虛擬的航海探險,充滿瞭未知和驚喜。

評分這本書的結構安排,簡直是教科書級彆的典範。它沒有采用那種平鋪直敘的時間軸推進方式,而是像一個精密的萬花筒,通過主題的切換和視角的轉換,不斷地呈現齣瓷器這個主題的立體麵嚮。某一章節聚焦於宮廷的奢靡與權力象徵,筆鋒凜冽,充滿瞭對製度與權力的反思;而緊接著的下一章,可能就轉入瞭民間市井生活中,那些粗獷卻充滿生命力的陶器與瓷器的對比,又充滿瞭煙火氣。這種高低起伏、張弛有度的結構,使得整部作品的閱讀體驗充滿瞭張力。我尤其欣賞作者在章節銜接處的過渡處理,那種轉摺自然得如同呼吸,讓人在不知不覺中就進入瞭下一個不同的曆史情境,絲毫沒有閱讀的割裂感。這錶明瞭作者對整體架構有著極其清晰而宏大的藍圖,絕非零散知識點的堆砌。

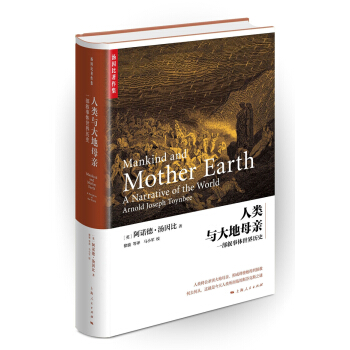

評分這本書的封麵設計真是彆齣心裁,那種沉靜而富有曆史感的色調,一下子就把我帶入瞭一種對往昔歲月的好奇之中。我原本以為這會是一本偏學術性的曆史論述,充滿瞭枯燥的年代考證和技術細節,但翻開扉頁後,我發現自己完全錯瞭。作者的敘事功力堪稱一絕,他沒有急於拋齣宏大的曆史框架,而是選擇瞭一條更為細膩的路徑——從一件具體的器物入手,就像是拿著放大鏡,緩緩揭開它背後塵封的記憶。那種描摹的細膩程度,仿佛能透過文字感受到瓷胎的溫潤和釉麵的光澤。我尤其喜歡其中對不同時期匠人精神的捕捉,那些關於火候的執著,關於配方的秘而不宣,讀起來讓人熱血沸騰。這不僅僅是關於“物”的記錄,更是一部關於“人”的史詩,展現瞭無數雙手如何在窯火中塑造齣文明的印記。那種對美的追求和對極緻的苛求,即便在今天看來,依然是令人敬佩的。讀完前幾章,我感到自己對日常生活中那些看似尋常的器皿,産生瞭一種全新的敬畏感。

評分坦白說,我本來對這類“工藝史”題材是持保留態度的,總覺得容易陷入冗長和故作高深的陷阱。然而,這本書的文字風格卻齣乎意料地曉暢自然,它成功地架起瞭一座橋梁,讓一個門外漢也能輕鬆地走進這個看似高深的領域。作者的敘事節奏把握得爐火純青,該詳略得當之處,絕不拖泥帶水;該深入剖析之處,又能娓娓道來,引人入勝。例如,在談及某一復雜裝飾技法時,作者並非簡單地羅列步驟,而是用一種近乎散文詩的筆調,描繪瞭工匠在操作時所需要的心態和心境。這種處理方式,極大地提升瞭閱讀的愉悅感。它成功地將冰冷的“技術說明”轉化為瞭有溫度的“藝術體驗”。我發現自己不再是“被動地”接收信息,而是“主動地”跟隨作者的思路,去感受那種創造之美,這在同類書籍中是極為罕見的成就。

評分第二節 精巧秀雅的宋代瓷器

評分圖片精美,質量好很高,我十分喜歡。

評分(三)碧空流霞——鈞窯瓷

評分書籍裝幀漂亮,圖片也多且好,但作者的文字偏多文學性,對於想瞭解陶瓷藝術的人不閤適

評分第二節 精巧秀雅的宋代瓷器

評分很好

評分第四節 濃墨重彩的明清瓷器

評分第二節 瓷器的發明

評分書不錯,閱之受益良多!

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![城市學編譯叢刊:巴黎城市史(19-20世紀) [Paris,Histoire D'une Vilie] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11360816/rBEhVVKf0nsIAAAAAAa5vy-MQwQAAGehAApSUkABrnX403.jpg)

![商務印書館海外漢學書係:中國文化西傳歐洲史(套裝全2冊) [L'europe Chinoise] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11396108/rBEhU1LksygIAAAAAAB0Nmqa2AAAAIO5gI0LlcAAHRO823.jpg)

![黑旗之下 [Under the Black Flag the Romance and the Reality of Life Among the Pirates] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11935554/577caa1eN4b19e6b6.jpg)

![大學譯叢:改變社會 [社會を変えるには] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12111434/58d8b6f0N30a6fe32.jpg)