具体描述

内容简介

《朵云名家翰墨:沙孟海兰沙馆印式》为沙孟海先生个人印谱,由其长子结合各方面第一手资料编辑而成。其中印谱分三部分,分别为吴昌硕圈定的印稿、沙孟海先生自己选定的印稿和沙茂世先生从遗物中整理补充的印稿,三部分印稿皆出处清晰,无他人代刻或误认的印作。而每方印附有所有印面释文、边款释文以及沙先生曾在著述或日记中提到相关资料文字。所以本册印谱是迄今为止沙孟海先生资料准确的单册印谱,有相当高的学术价值和艺术价值。目录

出版說明馬一浮題簽

吴昌碩甲子題辭

吴昌碩乙丑題詩

馬一浮題辭

作者簡介

一九七六年沙孟海《蘭沙館印式自記》

前言

作品目錄

一 吴昌碩親選印作

二 沙孟海自定《蘭沙館印式》(初輯、續輯、三輯》

三 编者新輯印作

编後記

附录一 吴吕碩先生用墨規圈選沙孟海印作的分析

附录二 沙孟海親自擬定《蘭沙館印式》目錄手稿

附录二 沙孟海篆刻藝術年譜簡編

前言/序言

用户评价

书中对相关历史背景的梳理和论述,展现了作者深厚的学养和严谨的治学态度。叙事方式流畅自然,将复杂的历史脉络梳理得井井有条,即便是对特定时期艺术史不太熟悉的读者,也能轻松跟进作者的思路。作者在阐述观点时,常常引经据典,旁征博引,但绝不流于晦涩的学院腔,而是用一种平实而富有洞察力的笔触,将深奥的艺术理论和实践经验巧妙地结合起来。特别是对于某些流派的兴衰起伏的分析,其切入点新颖独到,令人耳目一新,仿佛站在一个更高的维度去审视这段艺术史,为其增添了许多值得玩味的层次感。

评分这本书的价值,我认为很大程度上体现在它激发了读者对某一领域更深层次思考的欲望。它提供的不仅仅是既有的知识和定论,更重要的是提出了一系列富有挑战性的问题,促使读者停下来反思既有的理解。在阅读过程中,我常常会产生“原来如此”的顿悟感,但紧随而来的,却是对“那么,是不是还有另一种可能性?”的探究冲动。这种引发深度思考的能力,是衡量一本优秀著作的重要标准之一。它成功地将阅读体验从单纯的信息接收,升华为一场主动的、充满好奇心的探索之旅,极大地拓宽了读者的思维边界和艺术视野。

评分这部作品的装帧设计堪称一绝,从材质的选择到整体的布局,都散发着一种沉稳而雅致的气息。书页的纸张厚实,触感温润,拿在手中便有一种庄重感油然而生。封面设计简洁却不失内涵,色彩搭配和谐,即便是初次接触这类主题的读者,也会被其独特的艺术品味所吸引。特别是对于那些对手工质感有较高要求的藏家而言,这本书的物理形态本身就是一件值得珍视的艺术品。翻阅之间,那种油墨的香气混合着纸张特有的清香,让人仿佛回到了那个墨香四溢的年代,沉浸在对传统艺术的敬畏之中。这种注重细节的打磨,使得这本书不仅仅是一本阅读材料,更像是一件可以长久把玩的工艺品,极大地提升了阅读的愉悦感和收藏价值。

评分从内容布局来看,本书的逻辑组织非常清晰,结构严谨,层次分明。作者似乎对读者的认知过程有着深刻的理解,总能在关键节点设置过渡和总结,确保知识的吸收是一个渐进和巩固的过程。每一个章节的安排都像是精心铺设的阶梯,引导读者一步步深入主题的核心。这种匠心独运的编排,让原本可能显得有些零散的资料汇集成了一部有机的整体。对于希望系统性学习相关领域知识的读者来说,这本书提供的框架是极其可靠和有力的支撑,避免了信息过载带来的迷失感,让人感觉每翻一页都有新的收获和清晰的认知提升。

评分阅读这本书的过程,更像是一次精神上的漫游。作者的文字功力极高,其描述性的语言充满了画面感和感染力,读起来酣畅淋漓,丝毫没有冗长拖沓之感。每当提到某个关键的转折点或是某位艺术家的独特技法时,文字的节奏会自然而然地加快,带着读者一同进入那个充满激情与创新的瞬间。这种叙事上的张弛有度,极大地考验了作者的驾驭能力,而此书无疑是成功的典范。它成功地将学术的深度与文学的雅致融为一体,让读者在学习知识的同时,也能享受到阅读文字本身的纯粹乐趣,实在难能可贵。

评分这个商品很好,很满意,包装很好,送货也很快,有活动还买

评分内容比较详细,印刷效果清晰。

评分很喜欢的一本书,包装精美,内容丰富,印刷清晰。值得拥有。。

评分朵云名家翰墨:沙孟海兰沙馆印式,一 吴昌碩親選印作

评分印刷好。。。。。。。。。。

评分三 编者新輯印作

评分平生自有分,况是蔡家亲。

评分京东价廉物美,真心不错

评分平生自有分,况是蔡家亲。

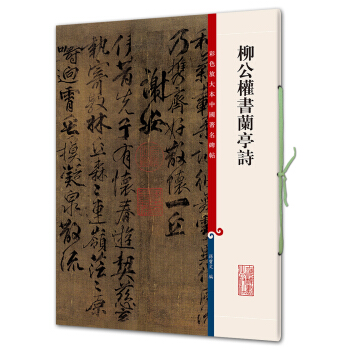

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有