具体描述

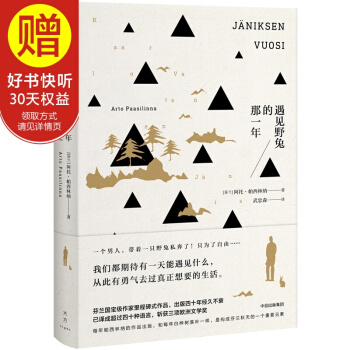

▲《遇见野兔的那一年》是芬兰国宝作家阿托·帕西林纳的里程碑式作品,一个狡黠的冒险故事,一则关于自由之乐趣的寓言。已译成超过40种语言,斩获3项欧洲文学奖,出版40年来经久不衰。

▲我们都期待有一天能遇见什么,从此有勇气去过真正想要的生活。遇见野兔的那一刻,瓦塔南的人生发生了转折,他决定抛下一切,带着野兔私奔!等待他们的,是一场灾祸与乐趣并存的冒险,是百分百自由的人生。

▲从古至今,能令所有人感兴趣的事就是如何逃离。逃离工作、婚姻、房租、贷款,逃离北上广,逃离雾霾……《遇见野兔的那一年》用一个男人和一只兔子的冒险之旅,提供了一个绝jia的逃离范本。

▲附【瓦塔南与野兔的冒险之旅】地图,从赫尔辛基到拉普兰,跟着故事的脚步领略芬兰原野风情。

《遇见野兔的那一年》是一个关于追求自由、逃离都市、中年危机下迎来生命转折的故事。主人公是个33岁诸事不满、愤世嫉俗的记者,偶然撞到一只野兔后,他决定逃离自己的工作和婚姻,带着野兔私奔去了芬兰荒野,开始一系列精彩的冒险。他们在荒野生活里,历经森林大火、枪战、宿醉、意外之财、欺凌与复仇,甚至跟一头黑熊结怨展开一场跨越国境的追逃,还把自己送进了监狱……后来呢?你只要相信,向往自由的心是永远不会被束缚住的。

我们都期待着有一天能遇见什么,从此有勇气去过自己真正想要的生活。

◆芬兰国宝作家里程碑式作品

◆已译成超过四十种语言

◆斩获3项欧洲文学奖

◆收入“联合国教科文组织代表作品丛书”

◆脸书票选“zui受喜爱的十大芬兰文学著作”之一

◆出版四十年来经久不衰,盘踞多国畅销书榜

◆原著小说两度改拍成电影。

[芬]阿托·帕西林纳(Arto Paasilinna)

“每年帕西里纳的作品出版,和每年白桦树落叶一样,是构成芬兰秋天的一个重要元素。”

1942年出生于芬兰北部拉普兰地区,曾做过伐木工人、制衣工人、记者,是芬兰当代相当重要的作家。自1972年以来,阿托几乎每年发表一部作品,目前已累积近四十部,其中有诗集、散文集,半数以上是小说。阿托的作品出版商形容:“每年帕西林纳的作品出版,和每年白桦树落叶一样,是构成芬兰秋天的一个重要元素。”他的作品已被翻译成四十余种文字,尤其畅销于法国、美国、德国、日本。他的故事多聚焦在小人物身上,笔触总保持着一种芬兰式的幽默和轻盈从容的举态。

阿托的作品获得过多项文学奖,包括1989年以《遇见野兔的那一年》获得的法国Prix Litteraire Air Inter等三项国际文学奖。他是近几十年来少数能从芬兰跨至国际文坛、声势历久不坠的作家。

推荐序 —— 嗨,你遇到你的野兔了吗?

廖伟棠

1 野兔

2 现况

3 安排

4 草

5 逮捕

6 探长

7 总统

8 森林大火

9 在沼泽区

10 在教堂里

11 祖父

12 库尔科

13 乌鸦

14 祭司

15 熊

16 晚餐

17 火

18 在赫尔辛基

19 宿醉

20 羞辱

21 访客

22 白海

23 中央政府

24 后记

芬兰式的机智如极地气候般锋利刺骨。

——《星期日邮报》

一个关于自由之乐趣的寓言……野兔就是一位令人喜爱又毫无索求的忠诚伴侣。

——《波士顿环球报》

读完这个故事,你可能会期待在不久的将来有一只野兔进入你的生活。

——《西雅图邮讯报》

如果你没有勇气斩断和文明社会的一切联系,但内心仍想逃开这个在时钟和日历制约下的规整世界,本书则提供了一个zui好的逃离范本。

——《孤独星球》

瓦塔南是我们都渴望能有足够勇气成为的人。而这要到我们不再等待那个“对的时机”的到来之后。

——BookPage书评网

帕西林纳的作品已经译成了超过25种文字,三十年来芬兰人以他的作品为乐。他编造了一部情景喜剧,带着毫无表情的黑色幽默。

——《纽约时报》

《遇见野兔的那一年》提醒我们那些在日常生活里看起来很重要的事情,也许并不会永jiu持续。在那些告诉我们要按照自己的想法生活的书里,这是zui芬兰式的、带有古怪禅味的一本。

——《华尔街日报》

拥有极强独立意识的主角,以及芬兰的北国风光。这部小说给了读者一个难得的机会去体验芬兰,阅读这个国度zui受欢迎的作者作品。

——《图书馆杂志》

这两百多页篇幅的小说,会让你忍不住要一口气读完,因为阿托的笔调是如此轻盈,一人一兔的奇遇会让你一直想看下去。

——法国电讯报

1 前传:开端之前

在人类历史以外,还存在一个更大的范畴,即地球史甚至整个宇宙的历史。本章“ 前传”正是希望在这个更大的范畴之内,讲述人类过去的历史—这也正是“ 大历史”研究的范畴。正如我们需要用世界历史,来帮助我们理解特定区域的历史一样,我们也需要一个更大的背景,来帮助我们看清人类历史在地球史乃至宇宙史中的位置。如果我们要进行超yue人类自身历史的思考,我们就需要“ 大历史”。

20 世纪中叶以前,大多数天文学家认为宇宙没有历史,它始终存在着。但我们有理由对此假设持怀疑态度。20 世纪20 年代,美国天文学家埃德温·哈勃( Edwin Hubble )找出证据,发现大多数遥远的星系一直在离我们远去。这些证据表明宇宙可能一直在膨胀。如果宇宙在膨胀,则证明它过去一定小得多,而且在遥远过去的某一个时间点,它可能被压缩在一个极其微小的空间内—甚至比一个原子还要小。

20 世纪中叶,大部分天文学家积累了足够的证据,证实上述猜测正是以前发生过的事实。我们发现,人类并非唯yi拥有历史的创造物。地球有自己的历史,整个宇宙也有自己的历史。自20 世纪中叶以来,我们开始能够讲述这段历史,并将人类历史视为一部更宏大、更科学的“ 创世史”的一部分。本章人类史“ 前传”希望以21 世纪的知识视野,向大家提供这部大历史的概览。( 几乎人类的每个社会都有一套自己的解释宇宙起源的故事,这些创世故事—对那些相信它的人来说并非“ 神话”—试图为所有生命赋予意义,这些意义通常反映了他们各自的文化来源。)宇宙出现在大约138 亿年前,源于宇宙学家所说的“ 大爆炸”。这是所有历史日期的开端,我们对大爆炸之前的世界一无所知:我们不知道在此之前是否存在时间、空间甚至虚无,我们缺少任何与此有关的信息或是理论;这也正是创世故事开始的时候。但是其实,从宇宙出现的那一刻开始,我们便能够讲述一个符合现代科学基本理念的创世故事—这个故事建立在大量且仍在不断增加的证据之上。

当宇宙刚刚出现时,它极其微小,很可能比一个原子都小。然而,在其内部蕴含着组成宇宙所需的所有物质和能量。此时的宇宙温度极高,( 几乎无法用数字衡量!)以至于物质、能量、粒子、空间和时间全都混杂在一起。随后,在巨大能量的作用下,宇宙发生急剧膨胀,其速度可能比光速还要快。在暴胀过程中,宇宙逐渐冷却。正如蒸汽zui终会凝结成水一样,宇宙在冷却过程中,也会经历一系列不同的“ 阶段变化”。从宇宙诞生的第yi秒开始,各种截然不同的力量就出现了,包括引力( 一种将万物拉拢聚合的力量)与电磁力( 一种促使异性电荷相吸,同性电荷相斥的力量)。组成物质的基本粒子夸克此时也出现了。然而诞生初始的宇宙变化剧烈,大部分粒子一出现就消失,转化成宇宙中的纯能量。

下一秒,宇宙暴胀的速度慢了下来。此时的宇宙已经出现了我们今天熟知的各种物质,包括质子和电子( 组成原子的基本成分)以及至少四种基本形式的能量。这时的宇宙仍比太阳中心还要炽热,充斥着“ 等离子体”,这是一种由能量和带电粒子组成的杂乱的混合。大约38 万年后,宇宙开始经历另一个“ 阶段变化”。此时的宇宙温度继续下降,使得带正电的质子能够捕获带负电的电子,形成zui早的原子。原子呈电中性,于是突然之间,物质不再与电磁辐射相互作用。在今天所谓的宇宙背景辐射中,我们仍可以探测到宇宙在这个历史节点上释放的能量。宇宙背景辐射可以对老式电视机产生静电干扰,它的存在是上述故事真实可靠的zui有力证据之一。

在这个阶段,物质的存在形式都极其简单。大多数物质都由自由移动的氢原子和氦原子组成。氢原子由一个质子和一个电子组成,而氦原子由两个质子和两个电子组成。历经千百万年,早期宇宙就是由这种氢原子和氦原子构成的大片星云组成的。那时的宇宙没有星体,唯yi将其点亮的是穿行其中的巨大能量。

· 思想实验

人类试图了解自己在宇宙中的位置,但不一定能达成共识。参考一下作家马克· 吐温的看法,他写道,人类总是把自己视为宇宙的中心——或者至少是整个历史的中心。1903 年,在题为“ 世界是为人类而造的吗?”(“ Was theWorld Made f or Man ?”)的文章中,马克· 吐温写道,“ 如果埃菲尔铁塔代表宇宙的历史,那么它顶端的球形构造上,那层薄薄的油漆就代表着我们人类的历史,没有人会认为那层薄薄的油漆是建造埃菲尔铁塔的目的。但我想有人就是这么认为的。”想一想我们该如何回应马克·吐温的这篇文章。我们人类是否应当一直把自己视为宇宙的中心?或者我们可以换个角度思考?人类如何看待自己在宇宙中的位置,这一点重要吗?

……

嗨,你遇到你的野兔了吗?

廖伟棠

小树熊独自趴在窗前,看着外面。

这时,一只受伤的野兔从门前跑过,摔倒在草地上。

野兔说:“小树熊,请你救救我!狐狸在后面追来了,他要把我吃掉!”

小树熊说:“我的力气太小了,打不开门闩,我也走不了那么远的路,我没有办法来救你!”

野兔伤心地哭了。

看见野兔那么伤心,小树熊很难过。他想:我要是有一点儿力气就好了!我就能打开门闩了。

他这么想着的时候,就真的觉得胳膊上有力气了。他试着把门闩一拨,门打开了。

这是我在一个童话网站看到的小故事中的一段,我很喜欢,它让我想到这本书里的瓦塔南和他的野兔。小树熊后来成为真正森林中的生存者,瓦塔南也成为了他真正世界中的生存者。 不是小树熊救了野兔,而是野兔救了小树熊。 不是瓦塔南救了野兔,而是野兔救了瓦塔南。

于是我们看见一个脱胎换骨的新人的诞生。其实历史上这样的瓦塔南比比皆是:美国十九世纪末的诗人罗宾逊·杰弗斯(Robinson Jeffers),远离尘嚣住在海滨孤岬数十年,写下大量赞美蛮荒无情之力 的诗篇;更决绝的是法国天才诗人兰波,二十出头,便弃绝巴黎给予他 全部的感官之娱和诗歌冠冕,远遁北非做上了冒险家,把他在诗歌上的形式冒险直接转换成现实世界的冒险;zui决绝的,当然是梭罗,他不遵守一切所谓文明人类订立的规条,逐草而居,不奉赋税,不惜为此入狱。

当代zui像瓦塔南的,是 Beat 诗人加里·斯奈德,他和凯鲁亚克一道当过山林防火瞭望员, 去过日本的山寺修禅,此后数十年直到现在名满天下仍然在山中小木屋里度日——这家小木屋直到前几年才有了电。他和瓦塔南都救熄过山火,但后者比他更接近禅,因为瓦塔南救着救着火竟然和火场中遇见的一个酿私酒的家伙一起泡在火光映红的溪水里喝得酩酊大醉!这是本书zui有诗意的其中一个镜头。

这些都是我喜欢的人,我以前把他们叫做禅疯子,他们肯定都在生命中某一刻遇见过自己的野兔。

这个瓦塔南手捧神圣之野兔,屹立荒野之中,俨然自己的王者,足以藐视和嘲笑那个被计算机一口咬住、被社会约规牢牢套住的你和我。开始时他是一个自我流放者,结束时他已经是一个独立的世界,他的世界只有一个律条:与野兔共存亡。因为它象征了瓦塔南和我们被掳夺的zui纯真的心。

我们貌似都在等待自己的野兔,可野兔在荒野四处出现——我们找不到的,是荒野。我们的精神世界太规整了,看不到内在的荒芜,看不到荒芜中的黑暗,而黑暗就如母腹,能让我们重新出生。

我曾经遇见自己的野兔吗?我在从香港去北京的火车上阅读这本书,读完时火车正过河南进入河北,那是我zui喜欢的一段路:碧血洒平芜,榛莽的历史延绵古战场、旋生旋灭。我曾五十次、一百次路过这里了吧?我曾很多次想过,如果我在这里其中一个无名小站下车,重 新换一种生命去生活,那是何等神奇的事情!

其实我遇见过自己的野兔,一次是 1989 年,一次是 2002 年。我遇见的野兔是谁,就不告诉你们了,但我的生命却猛然转变,我变得更勇猛精进,为了守护她们——而同时也以和她们一起旅行为借口,寻找着完善自我之路。

所以瓦塔南的野兔之旅,实际是他的心灵之旅。这个瓦塔南是兔年重新出生的家伙,他从此一步步回归野兔所从来之野,他的行为越来越依循森林的法则而完全藐视人类的法则,的确他所遇到的大多数文明人像外交部官员、警察、拆了别人栏杆给自己烧萨乌那的富人们……都不是什么好东西,这样的人订立的法规有什么值得遵守的呢?

于是野兔成为他判断这个世界的唯yi法规,善待野兔者就是好人,恶待野兔者他必奋勇反抗之。具有如此单纯法规的人是幸福的。

而你们,遇到自己的野兔了吗?

用户评价

这本书的文字像一首悠长的民谣,缓慢而深沉地铺陈开来,带着一股泥土和草木的清新气息。它不是那种会立刻抓住你眼球的畅销小说,更像是老旧的木制相框里,挂着一张被岁月洗得有些褪色的老照片。你得静下心来,眯着眼睛,才能捕捉到那些隐藏在细微描摹之下的情感纹理。作者对自然环境的观察入木三分,无论是清晨薄雾中露水在蜘蛛网上凝结的晶莹,还是夏日午后蝉鸣的聒噪与躁动,都描绘得细腻且富有质感。这种对细节的执着,让整个故事的背景——那个特定的年份和地点——仿佛有了生命。阅读的过程,更像是一场沉浸式的体验,让人不由自主地去回想自己记忆深处那些被忽略的角落,那些关于成长、失去与和解的瞬间。它成功地营造了一种怀旧却不伤感的氛围,读完之后,心灵像是被温和地梳理了一遍,留下一片平静而辽阔的空地,可以用来安放那些未曾言说的思绪。我尤其欣赏作者叙事上的克制,情绪的跌宕起伏总是发生在字里行间,需要读者主动去挖掘和体悟,而不是被生硬地灌输。

评分我得说,这本书的叙事结构处理得非常巧妙,它避开了传统的时间线性叙事,更像是碎片化的记忆拼贴,但这种跳跃感非但没有造成阅读的障碍,反而增强了作品的神秘感和探索性。每一个章节都像是一个独立的小宇宙,有着自己的光怪陆离和逻辑自洽,但当你把它们并置在一起时,一股强大的内在张力便油然而生。它探讨的主题是宏大而普遍的,关于时间对个体命运的不可抗拒性,关于记忆的不可靠与美好。作者的文风带着一种疏离的冷静,像一个旁观者,冷静地记录着人性的微妙变化,却又在不经意间流露出深深的共情。读到某些情节时,我甚至能感受到文字背后那种强烈的画面感,仿佛透过泛黄的书页,亲眼目睹了那些事件的发生。这本作品的价值在于它的多义性,不同的读者在不同的心境下阅读,必然会从中解读出截然不同的意义层次,它拒绝被简单归类,提供了一种开放式的解读空间,值得反复咀嚼和品味。

评分这本书的语言风格充满了古典的韵味,用词考究,句式多变,展现了作者深厚的文字功底。它不像时下流行的那种直白、口语化的叙事,而是带着一种精心雕琢的痕迹,但这种雕琢并非矫饰,而是服务于表达更复杂、更幽微的情感。书中不乏一些极具哲思的片段,它们像闪烁的星辰,在黑暗的叙事背景中提供短暂而清晰的指引。我尤其欣赏作者在处理历史与个人命运交织时的那种宏大视角,那种将个体的渺小置于时代洪流之中的无奈与抗争,被描绘得既悲壮又充满诗意。这本书的阅读体验是需要沉淀的,刚读完时,脑海中可能只有模糊的印象和一些零散的画面,但随着时间的推移,那些精妙的句子和深刻的意象会逐渐沉淀下来,像陈年的酒一样,散发出更浓郁的香气。它要求读者付出耐心,但回报是极其丰厚的精神滋养。

评分这本书最引人入胜的地方,或许在于它对“等待”这一主题的深度挖掘。它不是讲述一场轰轰烈烈的冒险,而是细致入微地描摹了无数个“在路上”和“守望”的时刻。作者巧妙地运用了象征手法,将自然界的各种意象——季节的更迭、风向的改变,甚至某种特定的光影——都赋予了超越表象的意义,暗示着某种即将到来或已经错过的转折点。人物之间的互动是内敛而充满张力的,很多重要的信息和情感是通过沉默和眼神交流完成的,这种“留白”的处理技巧非常高明,留给读者巨大的想象空间去填充对话和情绪。它探讨了人与人之间那种无法完全沟通的隔阂,以及即便如此,依然要努力去理解和靠近的勇气。整体读下来,给人一种既感伤又充满希望的复杂情绪,它让你意识到,生命中那些看似平淡无奇的日子,其实都暗藏着足以改变一切的重量。

评分老实讲,这本书的节奏感是缓慢的,对于追求快节奏和强情节的读者来说,初期可能会有些不适应,但这恰恰是它魅力的所在。作者似乎并不急于将故事推向高潮,而是将大部分笔墨用于烘托气氛和刻画人物的内心世界。主人公的情感波动是极其细腻和微妙的,很多时候,一个眼神、一个停顿,比长篇大论的内心独白更具杀伤力。这种“少即是多”的写作哲学,在当代文学中显得尤为可贵。我特别喜欢书中对于日常生活细节的描绘,它们琐碎、重复,却构成了构成生命厚度的基石。正是这些看似不经意的日常,构建了一个无比真实且令人信服的世界观。读完后,我产生了一种强烈的代入感,仿佛自己也曾在那个特定的时空背景下经历过同样的挣扎和顿悟。它不是一本用来消磨时间的娱乐读物,而更像是一次深入内心的对话,迫使你审视自己与周遭世界的关系。

评分赠品也给力额,,,以后继续合作

评分好看

评分很好很好很好很好很好很好很好很好很好很好很好很好很好

评分遇见@的那一年

评分质量不太好,但内容很吸引人

评分挺有意思

评分喜欢洛伦茨的作品所以不考虑价格也买了,哈哈

评分不错 满意

评分好看

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![东方沃野·小不点儿童话积木:迷糊狗探险记+拉拉猪的太空之行(套装共2册)(附积木玩具52块) [3-6岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11271239/rBEhWVHeA5UIAAAAAAeE4xzgrmcAAA7uQDzncAAB4T7232.jpg)

![一个人的长征 [One Man's Long March] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11782270/56204bbbNf5bbddd8.jpg)

![译林名著有声涂色版:老人与海 [6-12岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11915320/5718790dNea3b3499.jpg)