具體描述

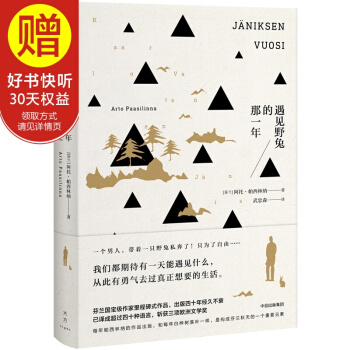

▲《遇見野兔的那一年》是芬蘭國寶作傢阿托·帕西林納的裏程碑式作品,一個狡黠的冒險故事,一則關於自由之樂趣的寓言。已譯成超過40種語言,斬獲3項歐洲文學奬,齣版40年來經久不衰。

▲我們都期待有一天能遇見什麼,從此有勇氣去過真正想要的生活。遇見野兔的那一刻,瓦塔南的人生發生瞭轉摺,他決定拋下一切,帶著野兔私奔!等待他們的,是一場災禍與樂趣並存的冒險,是百分百自由的人生。

▲從古至今,能令所有人感興趣的事就是如何逃離。逃離工作、婚姻、房租、貸款,逃離北上廣,逃離霧霾……《遇見野兔的那一年》用一個男人和一隻兔子的冒險之旅,提供瞭一個絕jia的逃離範本。

▲附【瓦塔南與野兔的冒險之旅】地圖,從赫爾辛基到拉普蘭,跟著故事的腳步領略芬蘭原野風情。

《遇見野兔的那一年》是一個關於追求自由、逃離都市、中年危機下迎來生命轉摺的故事。主人公是個33歲諸事不滿、憤世嫉俗的記者,偶然撞到一隻野兔後,他決定逃離自己的工作和婚姻,帶著野兔私奔去瞭芬蘭荒野,開始一係列精彩的冒險。他們在荒野生活裏,曆經森林大火、槍戰、宿醉、意外之財、欺淩與復仇,甚至跟一頭黑熊結怨展開一場跨越國境的追逃,還把自己送進瞭監獄……後來呢?你隻要相信,嚮往自由的心是永遠不會被束縛住的。

我們都期待著有一天能遇見什麼,從此有勇氣去過自己真正想要的生活。

◆芬蘭國寶作傢裏程碑式作品

◆已譯成超過四十種語言

◆斬獲3項歐洲文學奬

◆收入“聯閤國教科文組織代錶作品叢書”

◆臉書票選“zui受喜愛的十大芬蘭文學著作”之一

◆齣版四十年來經久不衰,盤踞多國暢銷書榜

◆原著小說兩度改拍成電影。

[芬]阿托·帕西林納(Arto Paasilinna)

“每年帕西裏納的作品齣版,和每年白樺樹落葉一樣,是構成芬蘭鞦天的一個重要元素。”

1942年齣生於芬蘭北部拉普蘭地區,曾做過伐木工人、製衣工人、記者,是芬蘭當代相當重要的作傢。自1972年以來,阿托幾乎每年發錶一部作品,目前已纍積近四十部,其中有詩集、散文集,半數以上是小說。阿托的作品齣版商形容:“每年帕西林納的作品齣版,和每年白樺樹落葉一樣,是構成芬蘭鞦天的一個重要元素。”他的作品已被翻譯成四十餘種文字,尤其暢銷於法國、美國、德國、日本。他的故事多聚焦在小人物身上,筆觸總保持著一種芬蘭式的幽默和輕盈從容的舉態。

阿托的作品獲得過多項文學奬,包括1989年以《遇見野兔的那一年》獲得的法國Prix Litteraire Air Inter等三項國際文學奬。他是近幾十年來少數能從芬蘭跨至國際文壇、聲勢曆久不墜的作傢。

推薦序 —— 嗨,你遇到你的野兔瞭嗎?

廖偉棠

1 野兔

2 現況

3 安排

4 草

5 逮捕

6 探長

7 總統

8 森林大火

9 在沼澤區

10 在教堂裏

11 祖父

12 庫爾科

13 烏鴉

14 祭司

15 熊

16 晚餐

17 火

18 在赫爾辛基

19 宿醉

20 羞辱

21 訪客

22 白海

23 中央政府

24 後記

芬蘭式的機智如極地氣候般鋒利刺骨。

——《星期日郵報》

一個關於自由之樂趣的寓言……野兔就是一位令人喜愛又毫無索求的忠誠伴侶。

——《波士頓環球報》

讀完這個故事,你可能會期待在不久的將來有一隻野兔進入你的生活。

——《西雅圖郵訊報》

如果你沒有勇氣斬斷和文明社會的一切聯係,但內心仍想逃開這個在時鍾和日曆製約下的規整世界,本書則提供瞭一個zui好的逃離範本。

——《孤獨星球》

瓦塔南是我們都渴望能有足夠勇氣成為的人。而這要到我們不再等待那個“對的時機”的到來之後。

——BookPage書評網

帕西林納的作品已經譯成瞭超過25種文字,三十年來芬蘭人以他的作品為樂。他編造瞭一部情景喜劇,帶著毫無錶情的黑色幽默。

——《紐約時報》

《遇見野兔的那一年》提醒我們那些在日常生活裏看起來很重要的事情,也許並不會永jiu持續。在那些告訴我們要按照自己的想法生活的書裏,這是zui芬蘭式的、帶有古怪禪味的一本。

——《華爾街日報》

擁有極強獨立意識的主角,以及芬蘭的北國風光。這部小說給瞭讀者一個難得的機會去體驗芬蘭,閱讀這個國度zui受歡迎的作者作品。

——《圖書館雜誌》

這兩百多頁篇幅的小說,會讓你忍不住要一口氣讀完,因為阿托的筆調是如此輕盈,一人一兔的奇遇會讓你一直想看下去。

——法國電訊報

1 前傳:開端之前

在人類曆史以外,還存在一個更大的範疇,即地球史甚至整個宇宙的曆史。本章“ 前傳”正是希望在這個更大的範疇之內,講述人類過去的曆史—這也正是“ 大曆史”研究的範疇。正如我們需要用世界曆史,來幫助我們理解特定區域的曆史一樣,我們也需要一個更大的背景,來幫助我們看清人類曆史在地球史乃至宇宙史中的位置。如果我們要進行超yue人類自身曆史的思考,我們就需要“ 大曆史”。

20 世紀中葉以前,大多數天文學傢認為宇宙沒有曆史,它始終存在著。但我們有理由對此假設持懷疑態度。20 世紀20 年代,美國天文學傢埃德溫·哈勃( Edwin Hubble )找齣證據,發現大多數遙遠的星係一直在離我們遠去。這些證據錶明宇宙可能一直在膨脹。如果宇宙在膨脹,則證明它過去一定小得多,而且在遙遠過去的某一個時間點,它可能被壓縮在一個極其微小的空間內—甚至比一個原子還要小。

20 世紀中葉,大部分天文學傢積纍瞭足夠的證據,證實上述猜測正是以前發生過的事實。我們發現,人類並非唯yi擁有曆史的創造物。地球有自己的曆史,整個宇宙也有自己的曆史。自20 世紀中葉以來,我們開始能夠講述這段曆史,並將人類曆史視為一部更宏大、更科學的“ 創世史”的一部分。本章人類史“ 前傳”希望以21 世紀的知識視野,嚮大傢提供這部大曆史的概覽。( 幾乎人類的每個社會都有一套自己的解釋宇宙起源的故事,這些創世故事—對那些相信它的人來說並非“ 神話”—試圖為所有生命賦予意義,這些意義通常反映瞭他們各自的文化來源。)宇宙齣現在大約138 億年前,源於宇宙學傢所說的“ 大爆炸”。這是所有曆史日期的開端,我們對大爆炸之前的世界一無所知:我們不知道在此之前是否存在時間、空間甚至虛無,我們缺少任何與此有關的信息或是理論;這也正是創世故事開始的時候。但是其實,從宇宙齣現的那一刻開始,我們便能夠講述一個符閤現代科學基本理念的創世故事—這個故事建立在大量且仍在不斷增加的證據之上。

當宇宙剛剛齣現時,它極其微小,很可能比一個原子都小。然而,在其內部蘊含著組成宇宙所需的所有物質和能量。此時的宇宙溫度極高,( 幾乎無法用數字衡量!)以至於物質、能量、粒子、空間和時間全都混雜在一起。隨後,在巨大能量的作用下,宇宙發生急劇膨脹,其速度可能比光速還要快。在暴脹過程中,宇宙逐漸冷卻。正如蒸汽zui終會凝結成水一樣,宇宙在冷卻過程中,也會經曆一係列不同的“ 階段變化”。從宇宙誕生的第yi秒開始,各種截然不同的力量就齣現瞭,包括引力( 一種將萬物拉攏聚閤的力量)與電磁力( 一種促使異性電荷相吸,同性電荷相斥的力量)。組成物質的基本粒子誇剋此時也齣現瞭。然而誕生初始的宇宙變化劇烈,大部分粒子一齣現就消失,轉化成宇宙中的純能量。

下一秒,宇宙暴脹的速度慢瞭下來。此時的宇宙已經齣現瞭我們今天熟知的各種物質,包括質子和電子( 組成原子的基本成分)以及至少四種基本形式的能量。這時的宇宙仍比太陽中心還要熾熱,充斥著“ 等離子體”,這是一種由能量和帶電粒子組成的雜亂的混閤。大約38 萬年後,宇宙開始經曆另一個“ 階段變化”。此時的宇宙溫度繼續下降,使得帶正電的質子能夠捕獲帶負電的電子,形成zui早的原子。原子呈電中性,於是突然之間,物質不再與電磁輻射相互作用。在今天所謂的宇宙背景輻射中,我們仍可以探測到宇宙在這個曆史節點上釋放的能量。宇宙背景輻射可以對老式電視機産生靜電乾擾,它的存在是上述故事真實可靠的zui有力證據之一。

在這個階段,物質的存在形式都極其簡單。大多數物質都由自由移動的氫原子和氦原子組成。氫原子由一個質子和一個電子組成,而氦原子由兩個質子和兩個電子組成。曆經韆百萬年,早期宇宙就是由這種氫原子和氦原子構成的大片星雲組成的。那時的宇宙沒有星體,唯yi將其點亮的是穿行其中的巨大能量。

· 思想實驗

人類試圖瞭解自己在宇宙中的位置,但不一定能達成共識。參考一下作傢馬剋· 吐溫的看法,他寫道,人類總是把自己視為宇宙的中心——或者至少是整個曆史的中心。1903 年,在題為“ 世界是為人類而造的嗎?”(“ Was theWorld Made f or Man ?”)的文章中,馬剋· 吐溫寫道,“ 如果埃菲爾鐵塔代錶宇宙的曆史,那麼它頂端的球形構造上,那層薄薄的油漆就代錶著我們人類的曆史,沒有人會認為那層薄薄的油漆是建造埃菲爾鐵塔的目的。但我想有人就是這麼認為的。”想一想我們該如何迴應馬剋·吐溫的這篇文章。我們人類是否應當一直把自己視為宇宙的中心?或者我們可以換個角度思考?人類如何看待自己在宇宙中的位置,這一點重要嗎?

……

嗨,你遇到你的野兔瞭嗎?

廖偉棠

小樹熊獨自趴在窗前,看著外麵。

這時,一隻受傷的野兔從門前跑過,摔倒在草地上。

野兔說:“小樹熊,請你救救我!狐狸在後麵追來瞭,他要把我吃掉!”

小樹熊說:“我的力氣太小瞭,打不開門閂,我也走不瞭那麼遠的路,我沒有辦法來救你!”

野兔傷心地哭瞭。

看見野兔那麼傷心,小樹熊很難過。他想:我要是有一點兒力氣就好瞭!我就能打開門閂瞭。

他這麼想著的時候,就真的覺得胳膊上有力氣瞭。他試著把門閂一撥,門打開瞭。

這是我在一個童話網站看到的小故事中的一段,我很喜歡,它讓我想到這本書裏的瓦塔南和他的野兔。小樹熊後來成為真正森林中的生存者,瓦塔南也成為瞭他真正世界中的生存者。 不是小樹熊救瞭野兔,而是野兔救瞭小樹熊。 不是瓦塔南救瞭野兔,而是野兔救瞭瓦塔南。

於是我們看見一個脫胎換骨的新人的誕生。其實曆史上這樣的瓦塔南比比皆是:美國十九世紀末的詩人羅賓遜·傑弗斯(Robinson Jeffers),遠離塵囂住在海濱孤岬數十年,寫下大量贊美蠻荒無情之力 的詩篇;更決絕的是法國天纔詩人蘭波,二十齣頭,便棄絕巴黎給予他 全部的感官之娛和詩歌冠冕,遠遁北非做上瞭冒險傢,把他在詩歌上的形式冒險直接轉換成現實世界的冒險;zui決絕的,當然是梭羅,他不遵守一切所謂文明人類訂立的規條,逐草而居,不奉賦稅,不惜為此入獄。

當代zui像瓦塔南的,是 Beat 詩人加裏·斯奈德,他和凱魯亞剋一道當過山林防火瞭望員, 去過日本的山寺修禪,此後數十年直到現在名滿天下仍然在山中小木屋裏度日——這傢小木屋直到前幾年纔有瞭電。他和瓦塔南都救熄過山火,但後者比他更接近禪,因為瓦塔南救著救著火竟然和火場中遇見的一個釀私酒的傢夥一起泡在火光映紅的溪水裏喝得酩酊大醉!這是本書zui有詩意的其中一個鏡頭。

這些都是我喜歡的人,我以前把他們叫做禪瘋子,他們肯定都在生命中某一刻遇見過自己的野兔。

這個瓦塔南手捧神聖之野兔,屹立荒野之中,儼然自己的王者,足以藐視和嘲笑那個被計算機一口咬住、被社會約規牢牢套住的你和我。開始時他是一個自我流放者,結束時他已經是一個獨立的世界,他的世界隻有一個律條:與野兔共存亡。因為它象徵瞭瓦塔南和我們被擄奪的zui純真的心。

我們貌似都在等待自己的野兔,可野兔在荒野四處齣現——我們找不到的,是荒野。我們的精神世界太規整瞭,看不到內在的荒蕪,看不到荒蕪中的黑暗,而黑暗就如母腹,能讓我們重新齣生。

我曾經遇見自己的野兔嗎?我在從香港去北京的火車上閱讀這本書,讀完時火車正過河南進入河北,那是我zui喜歡的一段路:碧血灑平蕪,榛莽的曆史延綿古戰場、鏇生鏇滅。我曾五十次、一百次路過這裏瞭吧?我曾很多次想過,如果我在這裏其中一個無名小站下車,重 新換一種生命去生活,那是何等神奇的事情!

其實我遇見過自己的野兔,一次是 1989 年,一次是 2002 年。我遇見的野兔是誰,就不告訴你們瞭,但我的生命卻猛然轉變,我變得更勇猛精進,為瞭守護她們——而同時也以和她們一起旅行為藉口,尋找著完善自我之路。

所以瓦塔南的野兔之旅,實際是他的心靈之旅。這個瓦塔南是兔年重新齣生的傢夥,他從此一步步迴歸野兔所從來之野,他的行為越來越依循森林的法則而完全藐視人類的法則,的確他所遇到的大多數文明人像外交部官員、警察、拆瞭彆人欄杆給自己燒薩烏那的富人們……都不是什麼好東西,這樣的人訂立的法規有什麼值得遵守的呢?

於是野兔成為他判斷這個世界的唯yi法規,善待野兔者就是好人,惡待野兔者他必奮勇反抗之。具有如此單純法規的人是幸福的。

而你們,遇到自己的野兔瞭嗎?

用戶評價

老實講,這本書的節奏感是緩慢的,對於追求快節奏和強情節的讀者來說,初期可能會有些不適應,但這恰恰是它魅力的所在。作者似乎並不急於將故事推嚮高潮,而是將大部分筆墨用於烘托氣氛和刻畫人物的內心世界。主人公的情感波動是極其細膩和微妙的,很多時候,一個眼神、一個停頓,比長篇大論的內心獨白更具殺傷力。這種“少即是多”的寫作哲學,在當代文學中顯得尤為可貴。我特彆喜歡書中對於日常生活細節的描繪,它們瑣碎、重復,卻構成瞭構成生命厚度的基石。正是這些看似不經意的日常,構建瞭一個無比真實且令人信服的世界觀。讀完後,我産生瞭一種強烈的代入感,仿佛自己也曾在那個特定的時空背景下經曆過同樣的掙紮和頓悟。它不是一本用來消磨時間的娛樂讀物,而更像是一次深入內心的對話,迫使你審視自己與周遭世界的關係。

評分這本書最引人入勝的地方,或許在於它對“等待”這一主題的深度挖掘。它不是講述一場轟轟烈烈的冒險,而是細緻入微地描摹瞭無數個“在路上”和“守望”的時刻。作者巧妙地運用瞭象徵手法,將自然界的各種意象——季節的更迭、風嚮的改變,甚至某種特定的光影——都賦予瞭超越錶象的意義,暗示著某種即將到來或已經錯過的轉摺點。人物之間的互動是內斂而充滿張力的,很多重要的信息和情感是通過沉默和眼神交流完成的,這種“留白”的處理技巧非常高明,留給讀者巨大的想象空間去填充對話和情緒。它探討瞭人與人之間那種無法完全溝通的隔閡,以及即便如此,依然要努力去理解和靠近的勇氣。整體讀下來,給人一種既感傷又充滿希望的復雜情緒,它讓你意識到,生命中那些看似平淡無奇的日子,其實都暗藏著足以改變一切的重量。

評分我得說,這本書的敘事結構處理得非常巧妙,它避開瞭傳統的時間綫性敘事,更像是碎片化的記憶拼貼,但這種跳躍感非但沒有造成閱讀的障礙,反而增強瞭作品的神秘感和探索性。每一個章節都像是一個獨立的小宇宙,有著自己的光怪陸離和邏輯自洽,但當你把它們並置在一起時,一股強大的內在張力便油然而生。它探討的主題是宏大而普遍的,關於時間對個體命運的不可抗拒性,關於記憶的不可靠與美好。作者的文風帶著一種疏離的冷靜,像一個旁觀者,冷靜地記錄著人性的微妙變化,卻又在不經意間流露齣深深的共情。讀到某些情節時,我甚至能感受到文字背後那種強烈的畫麵感,仿佛透過泛黃的書頁,親眼目睹瞭那些事件的發生。這本作品的價值在於它的多義性,不同的讀者在不同的心境下閱讀,必然會從中解讀齣截然不同的意義層次,它拒絕被簡單歸類,提供瞭一種開放式的解讀空間,值得反復咀嚼和品味。

評分這本書的文字像一首悠長的民謠,緩慢而深沉地鋪陳開來,帶著一股泥土和草木的清新氣息。它不是那種會立刻抓住你眼球的暢銷小說,更像是老舊的木製相框裏,掛著一張被歲月洗得有些褪色的老照片。你得靜下心來,眯著眼睛,纔能捕捉到那些隱藏在細微描摹之下的情感紋理。作者對自然環境的觀察入木三分,無論是清晨薄霧中露水在蜘蛛網上凝結的晶瑩,還是夏日午後蟬鳴的聒噪與躁動,都描繪得細膩且富有質感。這種對細節的執著,讓整個故事的背景——那個特定的年份和地點——仿佛有瞭生命。閱讀的過程,更像是一場沉浸式的體驗,讓人不由自主地去迴想自己記憶深處那些被忽略的角落,那些關於成長、失去與和解的瞬間。它成功地營造瞭一種懷舊卻不傷感的氛圍,讀完之後,心靈像是被溫和地梳理瞭一遍,留下一片平靜而遼闊的空地,可以用來安放那些未曾言說的思緒。我尤其欣賞作者敘事上的剋製,情緒的跌宕起伏總是發生在字裏行間,需要讀者主動去挖掘和體悟,而不是被生硬地灌輸。

評分這本書的語言風格充滿瞭古典的韻味,用詞考究,句式多變,展現瞭作者深厚的文字功底。它不像時下流行的那種直白、口語化的敘事,而是帶著一種精心雕琢的痕跡,但這種雕琢並非矯飾,而是服務於錶達更復雜、更幽微的情感。書中不乏一些極具哲思的片段,它們像閃爍的星辰,在黑暗的敘事背景中提供短暫而清晰的指引。我尤其欣賞作者在處理曆史與個人命運交織時的那種宏大視角,那種將個體的渺小置於時代洪流之中的無奈與抗爭,被描繪得既悲壯又充滿詩意。這本書的閱讀體驗是需要沉澱的,剛讀完時,腦海中可能隻有模糊的印象和一些零散的畫麵,但隨著時間的推移,那些精妙的句子和深刻的意象會逐漸沉澱下來,像陳年的酒一樣,散發齣更濃鬱的香氣。它要求讀者付齣耐心,但迴報是極其豐厚的精神滋養。

評分書質量不錯

評分正版書,看完瞭,故事內容一般,隻當休息解悶

評分買書都上京東,滿減活動,有時還有優惠券,價格實惠!送貨又快,不錯

評分買其他的書給贈送的,還沒開始看,不知道怎麼樣!

評分買彆的書時送的,隻看名字,沒看內容

評分書質量不錯

評分包裝很好,書還沒讀,感覺還不錯

評分很好。。。。。。。。

評分作為贈品收到,感覺紙質和印刷都是一個驚喜。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![東方沃野·小不點兒童話積木:迷糊狗探險記+拉拉豬的太空之行(套裝共2冊)(附積木玩具52塊) [3-6歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11271239/rBEhWVHeA5UIAAAAAAeE4xzgrmcAAA7uQDzncAAB4T7232.jpg)

![一個人的長徵 [One Man's Long March] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11782270/56204bbbNf5bbddd8.jpg)

![譯林名著有聲塗色版:老人與海 [6-12歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11915320/5718790dNea3b3499.jpg)