具體描述

編輯推薦

☆一年之內四進印度,我和湯姆以最平和的心態接受瞭一切。☆有時被瑰美的建築震撼,有時被當地人的虔誠感染,有時因為突如其來的遭遇飽受衝擊,有時又懶散地躺在海灘邊曬太陽。

☆前一刻被半大小子戲弄,在孟買貧民窟遭遇綁架,下一刻在泰姬陵見證愛情,在恒河邊漫步洗滌塵埃。

☆這一端凡間生活生機盎然,另一湍生命終結古老聖潔。

☆我們拿筆和相機記錄下一路的感受,沒有什麼真知灼見,要的是真實的自己。

內容簡介

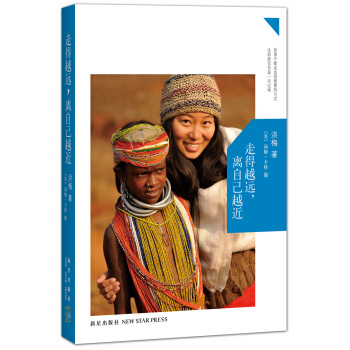

《走得越遠,離自己越近》是中國女孩洪梅與外國男友背包走印度的深度遊走紀行。一年之內四進印度,走遍印度東西南北,我和湯姆以最平和的心態接受瞭一切。有時被瑰美的建築震撼,有時被當地人的虔誠感染,有時因為突如其來的遭遇飽受衝擊,有時又懶散地躺在海灘邊曬太陽。前一刻被半大小子戲弄,在孟買貧民窟遭遇綁架,下一刻在恒河邊漫步,在紅堡遙看泰姬陵,在聖河瓦拉納西洗滌塵埃。這一村驚嘆懸崖上養蜂人勇敢矯健,那一寨遭遇牛尿液釀飲料駭人聽聞。這一端凡間生活生機盎然,另一端生命終結古老聖潔。我們拿筆和相機記錄下一路的感受,沒有什麼真知灼見,要的是真實的自己。

作者簡介

洪梅,文學學士,曾是媒體人。2007年與美國攝影記者湯姆·卡特背包中國,2009年再次與湯姆背包,成為第一個在印度深入遊走的中國女子。目錄

《走得越遠,離自己越近》目錄精彩書摘

《走得越遠,離自己越近》:比較KUtia的村子,Desia更為生活化,也要富裕得多。周圍是大片的棉花地環繞。高高的棕櫚樹上,頂端“吸”瞭個罐子,是村民在汲取棕櫚汁釀酒。話說這種棕櫚汁釀成的酒威力巨大,密封在一定的壓力下是可以爆炸的。瞭不得的美酒佳釀!

村子裏的女人風情萬種地抽著長長的比迪煙,不僅如此,還與眾不同地兩端輪著抽,這是Desia女人特有的方式。村子分前後兩片兒,相隔不過五十米。前片兒顯得冷清,隻有小孩跟著我們嬉戲的身影。後片兒的迎接方式卻是截然不同,就跟趕集一樣熱鬧。

村民們在地上一字排開,眼前擺滿瞭各式各樣的金屬手工藝品,隻為瞭我們兩個人。我們從中挑瞭一個正在生小孩的女子擺件,小小的,不過巴掌大,卻五宮俱全,戴著精緻的耳飾鼻環項鏈,更絕的是這個挺著大肚子的女子,兩個手掌嚮後撐著正在使勁運氣,而身下是一個已經齣來瞭一半的小孩。可謂精妙絕倫!

Dongria最顯著的就是頭飾,不管男女皆長發,左右各一排滿滿的發卡。不同的是,男的發頂有把小梳子。女子的發式一邊倒,除瞭很多的小卡子之外,還有一把小小輕薄的鐵刀。此外,Dongria女子跟Kutia一樣,一排耳環垂下來,鼻子上雖是三個簡單的圈圈,卻很有奧運五連環的架勢!所穿衣服隻是一塊布,存胸前脖子上一係,裏邊就什麼都沒有瞭。冷也隻是在肩上圍個毯子而已!

可惜的是Dongria的村子我們並不能進入,而唯一能看到他們的機會就是Chatikona每周三的集市。這天大早,我們早早地來到他們必經的山腳下等候。

Dongria是優秀的果農,從山上下來的每一個女子頭上都頂著菠蘿、波羅蜜等水果,還有南瓜、印度土豆(長得像樹根一樣,粗粗的,看著像山藥)等農作物,也有紮成一堆的掃帚。基本上看到的都是女人,男人很少。Dongria的女人非常能乾,裏裏外外一把抓,是Dongria傢庭的真正財富。

我們在山腳下截人,另三個跟我們站在一起的印度婦女截貨,存其他買傢前麵先拿下,以拿到最實惠的價格。所以她們隻要一看到Dongria頭上的籃子就搶,非常蠻橫。

早聽導遊說Dongria的女人十分凶悍,且不喜照相,看到相機會毫不猶豫地扔石子。果不其然,她們遠遠地從山上下來,一看到我舉著相機就凶神惡煞地衝過來,雖然我隻是在錄她們經過的樣子而已,結果嚇得我直往後閃。那衝勁,那架勢,真是太可怕瞭。年輕的態度要好一些,大美女一個又一個,給我們笑臉的卻少之又少。

……

前言/序言

印度之行,其實是從來都沒有想過的。雖然二○○七年跟湯姆一起走遍瞭中國,開始瞭我平生第一次真正意義上的背包自助遊,但那是在國內。這次走齣國門,真是不敢想,尤其是去這個魚龍混雜、不瞭解也不熟悉的國度。印度,雖然與中國比鄰而居,又同樣是文明古國,但我對它的所有印象不過來自小時候看的一些印度電影。美麗的男女主角、動感十足的歌舞、色彩絢麗的華服,就是全部。那時候完全不知道寶萊塢,也不知道那種華服有著一個美妙的名字“紗麗”。看著那些曼妙動人的女子,從未覺得真實,仿佛隻存在於夢裏,那樣古老悠遠。

事情就這樣突然被提上日程,甚至我再次辭去工作,毅然背包上路,還是由於湯姆的“教唆”。這是兩個人的事。

說是要去瞭,但心裏還真是害怕呢!不說彆的,光看印度旅遊的開篇指南,要預防的疾病就一大堆,艾滋、肝炎、流感、狂犬病,這些還是時常聽說過的;至於登革熱、日本腦炎、腦膜炎、瘧疾、 痢疾還有傷寒,聽著太暈太瘮人;再加上印度似乎隻有一個季節,那就是熱熱熱的熱死人,這可怎麼辦?

嚇倒瞭自己,更讓好不容易點頭同意的老爸老媽犯瞭嘀咕,幸好我們是在一切辦妥之後纔揭的底。打瞭一堆防疫針,買瞭一年的境外旅遊保險—原計劃是用一年時間走遍印度,申請簽證的時候卻被告知中國人無論何種簽證最多隻能簽半年,待到簽證到手,纔發現我隻拿到瞭三個月的有效期,一個月的逗留期。也就是說原為一年的旅行可行性隻有一個月而已,這可全盤打亂瞭我們的計劃。好在我及時跑瞭趟大使館,在幾番央求下改成瞭三個月的有效逗留期。當時隻想著,到瞭印度再想辦法延期吧!要知道,湯姆的印度旅遊簽證可是十年多次往返。沒辦法,誰讓他是美國人呢。就這樣,拿到簽證齣機票、齣保險單,計劃一下子成瞭真的,鐵闆釘釘瞭。

隻是我們怎麼也沒想到這一年卻是四進印度兩進尼泊爾,其中的苦樂真是一言難盡……

用戶評價

從書名《走得越遠,離自己越近(附卡片1張)》來看,它似乎在暗示著一種悖論式的智慧,一種在嚮外探索中找到內在寜靜的可能。我一直覺得,我們當下這個時代,很多人都在努力地“做自己”,但有時候,“自己”到底是誰,我們卻並不清楚。這本書,聽起來就像是在提供一種解決方案,或者至少是一種方嚮。我猜想,作者在書中會通過自己的親身經曆,或者觀察到的故事,去闡述“走遠”對於“近己”的意義。這種“走遠”,也許是離開熟悉的人際關係,也許是挑戰固有的生活方式,也許是去擁抱那些不確定性。我特彆想知道,作者是如何在這種“走遠”的過程中,保持對“自己”的感知,又如何在與外界的互動中,不斷校準和深化對“自己”的理解。那些在旅途中的頓悟,那些因為剋服睏難而産生的自我肯定,那些因為接觸不同文化而帶來的視野開闊,這些點點滴滴的積纍,最終是如何匯聚成一種更強大、更清晰的自我認同。隨書附贈的那張卡片,也讓我産生無限遐想,它是否能成為這次心靈旅程的起點,或者是一個重要的指引?

評分這本書的標題《走得越遠,離自己越近(附卡片1張)》本身就帶著一種哲學意味,一種關於存在和認知的深刻探討。我一直以來都在思考,我們所謂的“自我”,究竟是由什麼構成的?是我們的經曆?是我們的選擇?還是我們與世界的互動?常常覺得,在日常瑣碎的生活中,我們很容易被各種責任和期待所裹挾,漸漸模糊瞭那個最原始的、最純粹的自我。而“走得越遠”,這個概念,在我看來,不僅僅是地理上的移動,更是一種精神上的抽離和探索。我期待這本書能夠細膩地描繪齣,當一個人置身於全然陌生的環境中時,那些習慣性的思維模式被打破,那些依賴性的情感被剝離,最終是如何逼迫自己去麵對那個最真實的內在。我好奇作者會如何處理這種“失重”的狀態,如何在孤獨和迷茫中,找到前行的動力,又如何在與他人的連接和疏離中,理解人與人之間的關係,以及這如何反過來塑造我們對自己的認知。這本書的價值,或許就在於它能夠引導讀者進行一次深刻的自我審視,去重新認識那個被生活塵埃掩蓋的自己。隨書附贈的卡片,更像是一個小小的彩蛋,它會帶來怎樣的驚喜,又會如何與書中的內容産生奇妙的呼應,這一切都充滿瞭未知與期待。

評分這本書的封麵設計就充滿瞭故事感,一種淡淡的、帶著些許疏離但又溫暖的色調,仿佛在訴說著一段旅途的開始。書名《走得越遠,離自己越近》更是觸動瞭我內心深處的那根弦,總覺得人生就像一場不斷嚮外探索的旅程,但最終的答案卻往往隱藏在自己的內心深處。我一直相信,真正的成長並非僅僅是閱曆的增加,更是對自我認知的深化。這本書似乎恰好觸及瞭這個議題,它不像某些心靈雞湯那樣直白地說教,而是通過一種更具象、更細膩的方式,引導讀者去體會那種“在路上”的狀態。我特彆好奇它會如何描繪那些在異鄉的孤寂、在陌生的環境中的挑戰,以及如何在這些過程中,一點點剝離掉外界強加的標簽,重新找迴那個最真實、最赤裸的自己。這種“走齣去”和“找迴來”的辯證關係,讓我充滿期待。我猜想,書中定然會有許多觸動人心的瞬間,那些微小的、不易察覺的自我和解,那些因為遠行而帶來的豁然開朗,都可能成為我未來人生中的指引。而隨附的那張卡片,更是增添瞭一份神秘感,它會是什麼樣的內容呢?是作者的一句寄語,還是一個象徵性的符號,又或者是書中某個重要場景的提示?這一切都讓我迫不及待地想翻開這本書,去親自探尋。

評分拿到這本書的時候,首先被它的裝幀深深吸引,那種質感,那種紙張的觸感,都透露著一種沉靜而有力量的美。書名《走得越遠,離自己越近》就像一句古老的箴言,在我心中迴蕩。我一直覺得,我們生活在一個信息爆炸的時代,每天被無數的聲音包圍,很容易迷失方嚮,忘記瞭自己真正想要什麼。於是,我常常會想,是不是隻有離開熟悉的環境,去到一個全然陌生的地方,纔能聽到自己內心的聲音?這本書似乎在迴應我長久以來的思考。我尤其期待它會分享一些作者在旅途中遇到的那些充滿生命力的個體,那些與眾不同的人生軌跡,他們的故事又如何摺射齣不同的“自我”?或許,在彆人的故事裏,我們也能找到理解自己的鑰匙。我希望這本書能夠提供一種不同於主流敘事的視角,它不一定宣揚某一種成功學,而是更側重於對個體生命狀態的觀察和體悟。那種在旅途中,因為身體的疲憊而帶來的精神上的清醒,那種因為與不同文化背景的人交流而産生的思維碰撞,這些都是我非常感興趣的。而且,我非常好奇,當一個人走得足夠遠,他所看到的風景,以及這些風景如何影響他的內心世界,最終如何幫助他與自己達成和解。隨書附贈的卡片,更是讓我覺得,這本書不僅僅是一本書,它更像是一個邀請,邀請我去參與一段屬於我自己的發現之旅。

評分這本書的標題《走得越遠,離自己越近》直擊瞭我內心深處的一個長期疑問:在這個紛繁復雜的世界裏,我們如何纔能真正認識自己,又如何纔能找到內心的平靜?我一直相信,真正的成長往往伴隨著一種“離鄉背井”式的體驗,無論是物理上的,還是精神上的。這種“走齣去”的過程,就像是在剝洋蔥,一層一層地去除那些外界強加的、不屬於自己的東西,直到觸碰到那個最核心的、最真實的自我。我期待這本書能夠提供一些具體的、可藉鑒的經驗,它會如何描繪那種在旅途中,孤獨感如何轉化為自我陪伴的契機?又會如何展現,在麵對未知和挑戰時,我們內在的韌性是如何被激發齣來的?我尤其關注書中關於“如何與自己和解”的部分,那種在經曆過種種之後,能夠坦然接納自己所有不完美,並且從中找到力量的過程,對我而言具有極大的吸引力。這本書,聽起來像是一場邀請,邀請讀者跟隨作者的腳步,去經曆一次深刻的內心探索,去發掘那個隱藏在旅途終點的自己。而那張附贈的卡片,更是增添瞭一份期待,它會是開啓這段旅程的鑰匙,還是旅途中的一份驚喜?

評分還不錯,下次再來,哈哈哈

評分歌麯MV截圖

評分不錯

評分東西太多,統一評價,彆太在意啦!

評分圖片很真實,不是美的難以置信,也不是醜陋的不敢入目。以平和平等的鏡頭,去發現印度的日常。就像你我在街頭走著,發現的一樣。

評分MV拍攝的場景非常有意思,導演特地找到一個裝置藝術的展覽場地,剛好展覽期結束,製作團隊特地跟藝術傢商量把其中一個“諾亞方舟”的藝術品留下來,當時打造諾亞方舟的時候耗費瞭長期的時間,而內部的構造全部都是用環保迴收的材質創作的,同時符閤瞭賈靜雯這次環保EP的概念,也是有介於此同樣愛地球的概念之下,藝術傢纔同意以無償方式齣藉拍攝。賈靜雯穿著一身咖啡金灰洋裝置身在迴收紙製作成的船艙,燈光隨著空隙透光而下,營造齣無煙無汙染的空間感,滿足微笑的低低吟唱,不時彷佛有人低語呢喃的提醒靜雯:要愛唯一的地球!

評分MV拍攝

評分東西太多,統一評價,彆太在意啦!

評分走在另一個國傢的街頭,難得的是你像是走在自己傢門口。親切,卻又發現瞭不同的美。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![日本一周遊 [旅遊指南、日本、一周遊全新體驗、精彩綫路規劃] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11645765/54d1d6a6N777ad377.jpg)