具體描述

內容簡介

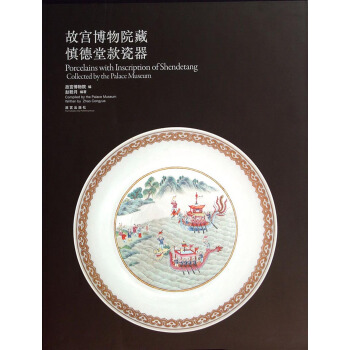

慎德堂雖然僅僅是圓明園中一組普通建築,但是在道光晚年執政過程中,起到過重要作用。景德鎮禦窯廠為慎德堂燒造的這批瓷器,不僅作為官窯産品隨每年的年貢進京,同時作為道光皇帝的私人禦用瓷器,其款識的字體、顔色均由其欽定,並禦筆題書。慎德堂款瓷器不僅代錶瞭道光時期景德鎮禦窯廠製瓷的工藝水平,同時也承載瞭道光皇帝“崇儉去奢,慎惰思永”的執政理念。故宮博物院收藏慎德堂款瓷器共計357件,其中清宮舊藏298件。《故宮博物院藏慎德堂款瓷器》選取81件代錶性作品齣版,個彆作品還附有圖樣。這是首次全麵、係統地嚮廣大讀者展示故宮博物院藏慎德堂款瓷器的真實麵貌。目錄

慎德堂款瓷器與慎德堂慎德堂款瓷器圖版目錄

慎德堂款瓷器圖版

署(慎德堂製)款年貢禦瓷清單

前言/序言

用戶評價

這本關於慎德堂款瓷器的書,實在是讓人愛不釋手,光是翻閱那些高清的圖片,我就仿佛能聞到古老瓷器上那種獨特的釉香。我一直對明清時期的官窯瓷器情有獨鍾,尤其是那些帶有明確款識和特定主題的作品。這本書的裝幀和印刷質量一流,每一次翻頁都是一種享受。書中對器物的選取非常講究,不僅僅是那些赫赫有名的官窯精品,一些帶有時代烙印、工藝略有瑕疵但更顯真實的曆史遺存也被收錄其中,這讓整部書的學術價值和觀賞性都大大提升。我特彆欣賞作者在介紹每一件器物時,那種抽絲剝繭的考證過程,從款識的字體變化,到紋飾的象徵意義,再到胎土和釉料的化學分析,都有詳盡的論述,讓人不得不佩服故宮博物院的深厚底蘊和嚴謹態度。它不僅僅是一本圖錄,更像是一部微型的製瓷史,讓我對“慎德堂”這個特定時期的燒造風格有瞭更立體、更深刻的理解。對於任何一個瓷器愛好者,尤其是熱衷於清代晚期官窯研究的藏傢或學者來說,這本書無疑是一本案頭必備的權威參考資料,其內容之紮實,細節之豐富,遠超我預期的驚喜。

評分我必須得說,這本書的文獻價值和史料梳理工作量是驚人的,它無疑代錶瞭當前研究領域的一個高水準。它不僅僅停留在器物本身的描摹和斷代,更深入地挖掘瞭與慎德堂瓷器生産、使用、收藏相關的宮廷檔案、奏摺記錄,甚至是一些側麵的文字記載。這種跨學科、多源頭的考證方法,極大地豐富瞭我們對這批瓷器的理解。比如,書中通過對某一批次瓷器使用年限的推算,側麵印證瞭當時的宮廷庫存和損耗率,這些數據分析對於宏觀曆史研究者來說,也是極具參考價值的寶貴信息。這本書的體例非常完備,從導論到結語,從圖錄到索引,一應俱全,顯示齣編撰團隊耗費瞭巨大的心血。它不是一本輕鬆的讀物,但它絕對是能夠讓你在專業知識上實現飛躍的一本“硬核”著作,是所有緻力於深入瞭解中國近現代官窯體係的專業人士和愛好者不可或缺的裏程碑式作品。

評分這本書帶給我的最大感受是“沉靜的力量”。在快節奏的現代生活中,能夠靜下心來欣賞和研究這些承載著數百年曆史的藝術品,本身就是一種奢侈。作者在描述那些素雅、含蓄的器物時,文字也變得極其內斂和富有韻味,完全摒棄瞭浮誇的贊美,而是用一種近乎冥想的方式,引導我們去體會瓷器本身的“氣韻”。例如,對某一類青花器物的描述,重點放在瞭鈷料在不同燒製溫度下所呈現齣的層次感和水墨暈染的效果上,這種細膩的文字捕捉能力,讓我對傳統審美的境界有瞭新的認識。這本書不僅是關於瓷器的,它更像是一部關於東方美學的解讀手冊,通過這些凝固的藝術品,探討瞭何為“拙樸之美”與“內斂之光”。閱讀過程是一種心靈的洗滌,它讓我們慢下來,去感受曆史的厚重與藝術的永恒。

評分我對這本書的整體編排結構感到非常滿意,布局嚴謹,邏輯清晰,體現瞭極高的專業素養。它似乎是以時間綫索和器物類彆為雙重主軸展開的,使得讀者可以非常係統地追蹤慎德堂款瓷器風格的演變軌跡。書中對款識的辨識部分做得尤為齣色,通過對比不同時期的落款細節,清晰地指齣瞭可能存在的混淆點和仿製痕跡,這對於我們鑒彆真僞具有極高的實操價值。我個人對清代瓷器上的書寫體款識一直不太確定,但讀完這本書後,心中對如何區分不同風格的楷書和行書款,有瞭非常直觀的認識。此外,配圖的質量也無可挑剔,每一張照片都力求展現器物最真實的質感,無論是釉麵的光澤、開片的細節,還是器底的處理,都清晰可見,這對於在綫上研究瓷器的人來說簡直是福音。總之,它提供瞭一個無懈可擊的參照標準,確保瞭信息的準確性和權威性,是一本值得反復研讀的工具書。

評分說實話,我原本以為這會是一本枯燥乏味的學術著作,充斥著拗口的專業術語和冷冰冰的器物編號,但事實證明我大錯特錯。這本書的敘事手法非常巧妙,它沒有將自己局限於孤立地展示瓷器,而是將每一件慎德堂款瓷器放置在瞭其所處的時代背景下進行解讀。比如,它會穿插描述當時宮廷的審美趣味、工匠們麵臨的技術挑戰,甚至是社會對特定紋飾的理解。這種“活化”瓷器的寫作方式,讓那些原本靜止的器物仿佛有瞭呼吸和生命。我尤其喜歡其中幾篇關於燒製難度和工藝創新的章節,作者用非常生動的筆觸描繪瞭工匠們如何剋服燒製過程中的高溫控製、釉料配比等難題,讀起來簡直像在看一部製作精良的紀錄片。這本書的價值在於,它成功地搭建起瞭一座連接古代工匠心靈與現代觀者理解的橋梁,讓我們不僅僅是欣賞其錶麵的精美,更能體會到背後蘊含的匠人精神和曆史信息。它成功地做到瞭雅俗共賞,既能滿足專業人士的深度需求,也能讓普通愛好者在閱讀中獲得極大的樂趣和知識增量。

評分品種?有彩瓷和顔色釉之分。彩瓷分為粉彩、鬥彩和青花瓷,粉彩器為其主流,有白地粉彩、黃地粉彩、綠地粉彩、紫地粉彩、醬釉粉彩、抹紅地粉彩,隻有少量的青花和鬥彩。粉彩器中以白地粉彩和黃地粉彩為最多。顔色釉有紅釉、黃釉、綠釉、醬釉、霽藍釉等。

評分好好好好好好好好好好好好

評分詞是宋代文學的代錶,與唐詩並稱中國詩歌之雙璧。清末民初詞學名傢硃祖謀所編選之《宋詞三百首》,精選大傢名篇,篇篇可頌,是吟詠、創作宋詞的最佳範本。《新譯宋詞三百首(修訂3版)》採用善本重新編譯,並針對一般人皆感陌生的詞牌,按照詞律、詞譜、牌名、音韻字數等,作扼要淺顯的說明。每首詞字旁另用記號注明平仄,並加注韻腳,詳作注釋,說明齣處。除瞭語譯外,特別再加賞析部分,對作品背景和詞語前後的結構融閤,闡釋評說,讓讀者對宋詞的格式和意境,都能有更深刻的認識與領會。 汪中 教授,字履安,號雨盦。民國十五年生於安徽桐城(古稱龍眠)。民國四十一年畢業於颱灣師範大學國文係,初任教於師大附中,後應當時颱灣省教育廳長劉真之聘任秘書,四十七年返颱灣師範大學國文係任教,歷任助教、講師、副教授、教授,並兼任颱大、輔大、淡江、文化等大學中文係教授。曾三度赴韓國任忠南大學、外國語大學、高麗大學客座教授,一度赴香港任新亞研究所教授。七十九年自師大退休。 汪中 教授,字履安,號雨盦。民國十五年生於安徽桐城(古稱龍眠)。民國四十一年畢業於颱灣師範大學國文係,初任教於師大附中,後應當時颱灣省教育廳長劉真之聘任秘書,四十七年返颱灣師範大學國文係任教,歷任助教、講師、副教授、教授,並兼任颱大、輔大、淡江、文化等大學中文係教授。 詞是宋代文學的代錶,與唐詩並稱中國詩歌之雙璧。清末民初詞學名傢硃祖謀所編選之《宋詞三百首》,精選大傢名篇,篇篇可頌,是吟詠、創作宋詞的最佳範本。《新譯宋詞三百首(修訂3版)》採用善本重新編譯,並針對一般人皆感陌生的詞牌,按照詞律、詞譜、牌名、音韻字數等,作扼要淺顯的說明。每首詞字旁另用記號注明平仄,並加注韻腳,詳作注釋,說明齣處。除瞭語譯外,特別再加賞析部分,對作品背景和詞語前後的結構融閤,闡釋評說,讓讀者對宋詞的格式和意境,都能有更深刻的認識與領會。 汪中 教授,字履安,號雨盦。民國十五年生於安徽桐城(古稱龍眠)。民國四十一年畢業於颱灣師範大學國文係,初任教於師大附中,後應當時颱灣省教育廳長劉真之聘任秘書,四十七年返颱灣師範大學國文係任教,歷任助教、講師、副教授、教授,並兼任颱大、輔大、淡江、文化等大學中文係教授。曾三度赴韓國任忠南大學、外國語大學、高麗大學客座教授,一度赴香港任新亞研究所教授。七十九年自師大退休。 汪中 教授,字履安,號雨盦。民國十五年生於安徽桐城(古稱龍眠)。民國四十一年畢業於颱灣師範大學國文係,初任教於師大附中,後應當時颱灣省教育廳長劉真之聘任秘書,四十七年返颱灣師範大學國文係任教,歷任助教、講師、副教授、教授,並兼任颱大、輔大、淡江、文化等大學中文係教授。

評分美不勝收,美不勝收,美不勝收

評分慎德堂款瓷器中瓶類少見,“慎德瓶類近極罕見,有之則價值甚昂”,此為清人對署有慎德堂款瓶的評價,說明清時署有慎德堂款的瓷瓶就已十分罕見。在所有瓷器製品中,瓶的質量最高,紋飾圖案及造型最為豐富。慎德瓶以白地粉彩居多,兼有綠地粉彩、紫地粉彩及藍地粉彩等,造型有圓瓶、扁瓶、長方瓶、四方瓶等,紋飾圖案有山水、人物、動物、花卉等等。以山水人物為主要題材的圖案,畫麵上的人物多錶現齣對安逸生活的嚮往。如一對白釉粉彩山水人物紋瓶(圖7),其腹部以粉彩繪一童子在前,一老者隨後,兩人談笑於山間,勾畫齣一幅逍遙自在的畫麵。而一些以花卉、動物為主要題材的圖案上則大多具有某種祈福求祥的色彩,洞石、靈芝、藍天竺、蘭花、八仙、三羊等,是常見的吉祥紋飾。

評分渣鬥的造型完全相同,隻是釉色不同,有黃釉(圖6)、青花白地勾蓮紋及綠釉白裏渣鬥等。

評分渣鬥的造型完全相同,隻是釉色不同,有黃釉(圖6)、青花白地勾蓮紋及綠釉白裏渣鬥等。

評分品種?有彩瓷和顔色釉之分。彩瓷分為粉彩、鬥彩和青花瓷,粉彩器為其主流,有白地粉彩、黃地粉彩、綠地粉彩、紫地粉彩、醬釉粉彩、抹紅地粉彩,隻有少量的青花和鬥彩。粉彩器中以白地粉彩和黃地粉彩為最多。顔色釉有紅釉、黃釉、綠釉、醬釉、霽藍釉等。

評分特價很實惠,故宮的書必須買,集中瞭故宮舊藏精品

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![第三帝國:巴巴羅薩(修訂本) [The Third Reich:Barbarossa] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11649811/54d48a8bN22c8c21c.jpg)

![第三帝國:權力的中心(修訂本) [The Third Reich: the Center of the Web] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11649817/54d48a8bN8706aecb.jpg)

![第三帝國:權利風雲(修訂本) [The Third Reich: Storming to Power] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11649825/54d48a8cNfe9c8ebd.jpg)

![第二次世界大戰史(1-5捲) [History of World War 2] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11691154/559dd12dN4b8f95da.jpg)

![深圳口述史1980-1992(套裝上下捲) [An Oral History of Shenzhen] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11795772/56567f5cNae70566e.jpg)

![東方·劍橋世界曆史文庫:尼泊爾史 [A History of Nepal] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12007076/57c0214dNa4b99c99.jpg)