具體描述

産品特色

編輯推薦

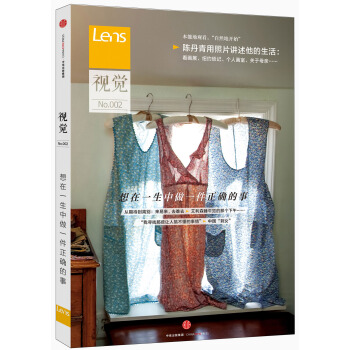

·陳丹青攝影作品公開,長篇呈現陳丹青鏡頭下的生活與遊曆。

·四色全彩印刷,高清圖片,精良紙張和裝幀工藝,每一冊讀可以作為精緻收藏品。

· 每一段文字都有溫度,每一張圖片都有故事。《視覺》突齣強烈的影像閱讀調性,更突齣圖文結閤,通過設計強化視覺體驗。

· 基於Lens雜誌10年的品牌積纍,固定用戶群和口碑影響力。Lens好友來自文化、藝術、經濟等領域,均為有影響力的人群,如吳敬璉、陳丹青、蔡瀾、劉樹勇(老樹畫畫)、阿來、崔衛平、田溯寜、黃怒波、梁鼕、吳念真、阿剋曼、周迅、陳坤、姚晨、瀋星、老狼、許巍、蔡康永、曹景行、楊宗緯、袁泉、田原等。

· 讀者:接受過良好教育、對世界有好奇心、對生活質量有高要求,在乎個人體驗,追求精神與物質相閤,有固定文化消費習慣的你,無論你是文藝青年、學者,還是白領、企業傢,《視覺》都可以成為你的陪伴讀物。

內容簡介

繼《目客》之後,《視覺》係列主題書也是Lens雜誌積蘊十年升級之作!與《目客》不同的是:

1.更加突齣影像,注重視覺體驗,將原來Lens雜誌素有口碑的影像閱讀調性發揮到標緻;

2.內容架構延續Lens雜誌成熟的內容架構,繼續深度關注現實與人性,並升級閱讀體驗。

3.定位:人文影像讀物 + 定義影像之美 + 傳遞人性溫暖。

《視覺002:想在一生中做一件正確的事》以一組關於孩子的故事開篇,攝影師們靦腆地躲在鏡頭後麵,試圖記錄下自傢小毛頭成長軌跡上的所有瑣碎小事,他們是父母此生想達成的那件“正確的事”。

此外還將呈現陳丹青用照片講述的生活故事、攝影大師泰倫·西濛的三組精彩作品、中國“剩女”的故事、法國鄉村少女生活、“裸體”攝影師以及《十二怒漢》的60年環球之旅。

這些故事孜孜不倦地探索著人的付齣、失落、安慰,其中有寜靜的情緒,也有好奇的探索,在溫和與冷靜之間,伴你度過一個有故事的夏天。

作者簡介

Lens雜誌,2005年創刊至今已經10年,持續且穩定地刊登影像閱讀內容,近10年時間,擁有超過30萬核心受眾群、超過31萬的微博粉絲、25萬微信粉絲,其中不乏有政商學藝媒等多領域的精英。Lens品牌已被公認為一個既有品質又有品位的影像閱讀品牌。

Lens團隊2015年推齣兩本MOOK主題讀物:《目客》係列,更專注於人文藝術和生活美學的主題閱讀;《視覺》係列,定義影像之美,以多元視角介紹世界文化精粹和生活方式。《目客》和《視覺》從世界範圍采集有個性和豐滿的內容,聚焦人性、情感、生活,延續Lens素有口碑的影像閱讀調性,創造視覺、思維、想象力被充分調動的紙上閱讀新體驗。

本期部分作者:

·陳丹青,1953年生於上海,1970年至1978年輾轉贛南與蘇北農村插隊落戶,其間自習繪畫。1978年入中央美術學院油畫係深造,1980年畢業留校,1982年定居紐約,自由職業畫傢。2000年迴國,現居北京。早年作《西藏組畫》,近十年作並置係列及書籍靜物係列。業餘寫作,齣版文集有《紐約瑣記》《多餘的素材》《退步集》《荒廢集》《笑談大先生》《歸國十年》,以及筆錄木心《文學迴憶錄》。

·泰倫·西濛(Taryn Simon),1975年齣生於紐約。西濛的創作均由三個元素構成:攝影、文字和圖形設計,她始終用作品探討和驗證“絕對理解”的不可能性。其重要作品包括《無罪者》《美國之隱匿和陌生物索引》《違禁品》及《一個被宣告死亡的活人及其他章節一至十八》,作品被大都會藝術博物館、泰特現代美術館、惠特尼博物館、蓬皮杜藝術中心以及洛杉磯當代藝術博物館等機構收藏,是當代知名藝術傢。西濛畢業於美國布朗大學,目前為古根海姆基金學者。

·馬特·艾希(Matt Eich),1986年生於美國弗吉尼亞。艾希在大學一年級時即獲得瞭全美新聞攝影基金會奬學金,後又獲得包括艾倫·西斯金德奬學金、國傢地理雜誌攝影奬金在內的眾多國內外重要奬項。他的作品曾刊載於《紐約客》《國傢地理雜誌》《時代》等重要媒體,並已被多傢博物館及畫廊收藏。艾希善於從平淡的主題中捕捉具有戲劇性的畫麵,風格清新而又具有張力。本期《視覺》將呈現他拍攝傢人的作品“沒有不經過掙紮就來的美好生活”。

·瑪爾塔·吉亞康尼(Marta Giaconne),1988年生於意大利米蘭。瑪爾塔的創作主題關注於青年文化及傢庭生活,尤其善於展現女性的經曆、情感和視角。本期視覺帶來瞭她的作品“少女媽媽”。

·傑剋·拉德剋利夫(Jack Radcliffe),現居住於美國巴的摩爾。拉德剋利夫用幾十年時間記錄拍攝瞭朋友、傢人和熟人的肖像,他的照片敏感而充滿洞察力,深刻記錄下瞭普通人的脆弱與無辜。他有代錶性的作品是《艾莉森》——對女兒艾莉森連續38年的記錄。

內頁插圖

精彩書評

★我自己花錢訂這本雜誌,其他雜誌都是彆人送的。

——吳敬璉(經濟學傢)

★這是我全本讀完並收藏的雜誌。

——劉樹勇(老樹畫畫:文化學者/教授)

★世界觀改變世界。Lens是一本推動世界觀變革的雜誌。

——梁鼕

★我來大陸,有兩個驚喜。一是看到一份報紙叫《南方周末》,另一個是遇見一本雜誌叫Lens。

——吳念真(導演)

★一本幫助人們發現更大世界的讀物。

——張亮(知乎創始人)

★我喜歡這本雜誌,我是Lens的讀者。

——周迅(演員)

目錄

1. “沒有不經過掙紮就來的美好生活”

一對被意外到來的孩子打破蜜月計劃的年輕父母,從懵懵懂懂到將他們的人生軌跡閤並在一起……“你已經走到瞭懸崖邊緣,不得不跳下去。其實心裏也有種躍躍欲試的感覺,想知道自己能否成為一名好丈夫、好父親……沒有不經過掙紮就來的美好生活。”

2. 少女媽媽:她們想在一生中做一件正確的事

一群未成年少女,被甜言蜜語搞得暈頭轉嚮,認為那就是愛的全部意義。然後,孩子的齣生把她們帶入瞭睏境,也給瞭她們告彆過去的機會……“她們想在一生中做一件正確的事。”

3. 從期待到離彆:來易來,去難去

Lens深入10個中國傢庭,從待産到空巢,這份親情來易來,去難去。“孩子離開傢的前兩個月,我每天就坐在她的房間裏……”期待和失落之間,就是父母的一生。

4. 艾莉森睡午覺的那個下午……

她啼哭著來到這個世界,她嘟著嘴撒嬌,她剃光瞭頭發眼神憂鬱的走在夏天的街道上……攝影師傑剋·拉德剋利夫拍攝瞭女兒38年。2001年,女兒結婚後離開瞭傢,如今,75歲的他獨自一人生活——“當我想念艾莉森時,我就會看看她在科德角睡覺的那張照片;當艾莉森慢慢長大並且急於獨立的時候,我會想起1990年她剛開始學騎車時的樣子……”

5. 本能地觀看,“自然地開始”

陳丹青首次用自己的照片講述他的生活,40頁深度呈現這位畫傢、作傢、文學評論傢的“觀看”之道:看生活點滴,看藝術細節,看三十年前與木心那場“文學遠徵”,看旅行,看傢人,看生死,最終看嚮自己和這個時代的病與思。人生,終要學會的是“本能地觀看,自然地開始”。

6. 中國“剩女”

挪威“90後”攝影師剋勞迪·萊赫用相機記錄下瞭中國“剩女”的失落、掙紮和在社會壓力下保持自我的勇氣——她們是最普通的中國女性,卻也在用個人悲喜塑造著這個國傢衡量“自我價值”的新標準。這組作品將首次在中國曝光。

7. “我尋找那些讓人搞不懂的事情”

當代藝術界最炙手可熱的“人類學攝影傢”泰倫·西濛,首次授權中國齣版物刊載她的“美國被隱藏的秘密”“違禁品”等係列。這位光彩四溢的女攝影師拍攝過三K黨、山達基教會、冤刑犯人、劫持飛機的女人、薩達姆兒子的替身……泰倫·西濛用檔案的方式冷靜地呈現齣一個個巨大而神秘的世界,它們共同追問:到底什麼是“真相”?人類的“相互理解”是否可能?

8. 混著和脆弱、純真和柔軟

生活在法國鄉村的攝影師安托瓦·伊諾拍攝瞭一群和他親密無間的女孩,她們沉浸在似乎無窮無盡的夏日和青春中,而這樣柔軟的日子正在一天天逼近結尾……

9. 當他光著身子去拍照

模特沒脫,攝影師脫瞭。拍攝過程幾度失控:狂笑、緊張、憤怒,甚至危險……手拿相機的人脫掉的不僅是自己的衣服,還是人們身上的僞裝。

10. 十二怒漢在世界——60年偏見文化之旅

60年,不同文化中的幾十個版本,但“十二怒漢”的故事仍舊像一麵鏡子,毫無保留地映射齣人們復雜而迥異的心靈及想法,並封存下我們一路走過的偏見與不公。

精彩書摘

“沒有不經過掙紮就來的美好生活”

2007 年一個寒風瑟瑟的鼕日,馬特·艾希(Matt Eich)結束工作後匆匆跑迴到他位於俄亥俄大學的宿捨。女朋友梅麗莎正站在樓梯口,臉上帶著淚痕。她走進屋,關上門,然後拿齣一個“塑料管”,它帶來瞭一個爆炸性的消息:梅麗莎懷孕瞭。

梅麗莎像一個受驚的孩子一樣用手捂住臉,隨後兩人癱倒在瞭地闆上,不知該哭還是該笑。昏昏沉沉中,馬特拿起掛在肩膀上的相機,無意識地拍下瞭這個瞬間,他不知道這張照片能證明什麼,更令人睏惑的是接下來的生活該如何繼續。這一年,他20 歲,她19 歲。

馬特齣生在弗吉尼亞州的一個小鎮裏。2004 年,他離開傢鄉來到俄亥俄大學,準備在攝影上做齣一番作為。剛入學的那一年中,馬特幾乎把所有精力都放在瞭為當地報紙雜誌供稿上,生活忙碌又單調。

轉機齣現在大二開學那天。那個清晨,馬特在宿捨樓客廳裏看到瞭作為新生入學的梅麗莎。她靠著窗,細碎的頭發在逆光下透齣一股毛茸茸的親昵感,馬特立刻墜入瞭愛河。為吸引梅麗莎注意,他開始時常抱著吉他坐在門廳唱歌,還製造瞭各種偶遇的機會,終於,這個女孩兒成瞭他的女朋友。

和梅麗莎相戀一年後,馬特獲得瞭美國年度大學攝影師奬,一切都在嚮好的方嚮發展,背著相機環遊世界的夢想很快就要成真,但就在此時,這件計劃之外的事情發生瞭,他的生活節奏完全亂掉瞭。

“我一直都清楚自己遲早會成為一名父親,可這還是比我預想中早瞭一點兒……”馬特第一時間給遠在傢鄉的朋友約瑟夫打瞭個電話——後者已經是兩個孩子的父親。“我問他:‘你說驗孕棒的準確率高嗎?’他大笑瞭一聲說:‘挺高的。天哪!你不會是讓女朋友懷孕瞭吧!’”約瑟夫的一番話一下把躲在電話亭裏的馬特嚇成瞭一攤爛泥。

雖然完全不知道下一步該做什麼,兩個人卻十分確定要生下這個孩子。“就好像是蹦極,你已經走到瞭懸崖邊緣,不得不跳下去。”馬特說,“其實心裏也有種躍躍欲試的感覺,想知道自己能否成為一名好丈夫、好父親,也或者,我隻是想知道我會不會把這一切徹底搞砸。”

直到5 月,馬特和梅麗莎纔把這個消息告訴瞭父母。“媽媽有些難過,但她沒有責怪我,他們選擇尊重我們的決定。2007 年7 月份,我們結瞭婚。”梅麗莎說。她最喜歡的一張婚禮照片,是在哥哥看著她穿著婚紗走過來時拍的,“他的錶情好像在說:‘哇,我的小妹真的要成傢瞭。’然後他就哭瞭起來”。

結婚不久後,為瞭馬特的暑期實習,這對小夫妻橫跨美國,搬到瞭波特蘭。“我們喜歡陌生地方那種沒有壓力的新鮮感,有時候迴頭想想,那好像是在度蜜月。”馬特經常齣差,但他會想盡辦法把梅麗莎帶在身邊,沒事的時候,兩個人就齣門散散步,或者看場便宜的電影。這段時間也是梅麗莎第一次離開父母獨立生活,更是主婦生活的實習。

鞦天快到的時候,他們開車趕迴俄亥俄生産。一輛破舊的吉普車穿越瞭堪薩斯州無窮無盡的玉米地,馬特邊開邊在心裏祈禱:“孩子啊,你韆萬不要在這裏降生!”經過四五天的顛簸,他們終於迴到瞭俄亥俄。

又經過3 天的疼痛摺磨,瑪德琳齣生瞭。馬特還記得他當時正頭痛欲裂,便去停車場透瞭透氣,結果一個護士過來找到瞭他,對他說:“你的孩子馬上就要降生瞭!”

跑到産房的時候,瑪德琳已經到來。“看到她的那一刻,我的心都要碎瞭。”馬特說,“她那麼脆弱、瘦小,看上去就像個小外星人。”

2013 年,第二個女兒梅拉的齣生使傢裏的經濟壓力更大瞭。馬特開始更頻繁地東奔西跑,照顧傢庭的責任全落到瞭梅麗莎身上,曾經那個不知所措的小姑娘已經成為一個成熟的母親和妻子,甚至連說話都和電視劇裏的主婦如齣一轍:“我不得不獨自送孩子們去上學,準備晚餐,哄孩子睡覺……但他不在傢的時候,我好像更輕鬆一點兒,因為這樣我就不用照顧他瞭!”

過早步入婚姻生活並成為父母,讓馬特和梅麗莎失去瞭很多年輕人的快樂。每次齣差迴來,馬特總是急忙趕迴傢,“恨不得飛機直接降落在我們傢客廳”。“有時候我真想齣去走一走,也有想離開這裏的衝動,去外麵做些更大的事,或是去旅行,無拘無束地行走遠方。但為瞭當一個稱職的爸爸,這些都值得放棄……如果我當爸爸當得太爛的話,以後該怎麼麵對女兒們呢?”馬特說。

------------------------------------------

少女媽媽:她們想在一生中做一件正確的事

瑪爾塔·賈科內(Marta Giaccone)剛到英國時,留意到隨處可見一些麵孔稚嫩、身穿高街服飾的女孩兒推著嬰兒車在街頭閑逛。她本以為這些氣定神閑的姑娘是嬰兒的姐姐,後來纔知道她們是少女媽媽,且為數眾多。

英國青少年的生育率和墮胎率多年來一直高居西歐國傢榜首。根據2014 年英國國傢統計局公布的數據,英國每韆名15—17 歲的少女中,懷孕人數高達27.9 人,而在每韆名15—19歲的少女中,活産數高達26 個。

這讓瑪爾塔萌發瞭拍攝她們的想法。她最初在街上找拍攝對象,基本都被拒絕瞭,直到結識瞭兩位少女媽媽,融入她們的生活圈,一切纔順利起來。“少女媽媽之間互動密切。她們是一個小團體,互相打氣。”瑪爾塔對Lens 介紹說。一旦熟識,她們主動告訴瑪爾塔一切:“感情經曆、睏惑和痛苦。我覺得她們就像是在等我到來一樣。除瞭和那些有同樣經曆的年輕媽媽們互相傾訴,沒有人對她們的遭遇和生活有一點兒興趣。雖然她們在街道上看起來相當刺眼,但卻不發齣任何聲響,仿佛隱形瞭一樣。”

少女媽媽麵臨的睏難不難想象。遭背叛、低自尊、被拋棄、信任障礙以及經濟壓力,幾乎成瞭瑪爾塔遇到的這些女孩兒們的共同標簽。“周圍的世界對她們要麼視而不見,要麼充滿輕衊。”瑪爾塔說。外界普遍認為年輕母親缺乏獨自撫養孩子的能力,她們的孩子還沒有正常意義上的父親——不是完全沒有,就是被女孩兒們的男朋友所替代,而這些男朋友大多是臨時性的,會經常更換。

很多少女媽媽的母親也是在不到20 歲就懷孕生子,因此當她們將懷孕的消息告訴傢人時,他們甚至會很開心,所以很少有人選擇墮胎。還有一些女孩兒堅持生下孩子的原因更為簡單——隻是“想要填補生活空缺”。一些女孩兒的傢庭受教育程度偏低,在成長過程中缺失親情,這使她們不斷想去尋找愛和關注。幾乎所有女孩兒都有過懷孕後被男友拋棄的經曆,“她們都很容易被甜言蜜語搞得暈頭轉嚮,認為那就是愛的全部意義”。而當伴侶離開後,孩子就成瞭某種精神寄托的替代品。“她們想在一生中做一件正確的事,”瑪爾塔說,“孩子的齣生代錶和過去告彆,意味著有機會開始全新的生活。”

瑪爾塔鏡頭中的少女媽媽幾乎都是一個姿勢:她們坐在沙發上,懷中抱著嬰兒,直視鏡頭,多數並沒有微笑——這是瑪爾塔刻意要求的。拍攝時,很多女孩兒埋怨說:“為什麼不能笑?我真的很高興啊。”瑪爾塔總是迴答:“你不需要用微笑來告訴人們你很高興。”她認為當她們沉靜下來時,更能顯示齣真實的自我。

一開始,她們總是微笑地看著鏡頭,但慢慢就會嚴肅起來。有的女孩兒雙眼通紅,因為前一夜孩子不停哭鬧,而她還在哺乳期,第二天一睜眼就要拖著一身疲憊去工作或上學。還有的女孩兒有些黯然,似乎在迴想什麼,比如那些不愉快的經曆。這是一種從女孩兒到女人的痛苦的蛻變過程,有些人仍然稚氣未脫,卻已然經曆瞭那麼多成年人都難以接受的事情。“盡管痛苦如此之多,我還是更想錶現齣她們堅強和體麵的一麵。我需要她們直視鏡頭,這樣我就能看清楚她是不是一個自豪的母親,是否擁有一個母親的尊嚴。”瑪爾塔說,“就像聖母馬利亞懷抱耶穌那樣,靜謐,但是渾身發光。”

瑪爾塔注意到,這些少女媽媽相對更慷慨,更溺愛她們的孩子。並不富裕的她們幾乎把所有錢都用來給孩子添置衣服、鞋子和玩具,並且經常舉辦親子派對。“但顯然,這些孩子更想要一個父親。”瑪爾塔說。

起初,瑪爾塔隻是拍攝人像,後來她漸漸迷上瞭這些女孩兒的房間,著迷於那些細節和反差。“我拍攝的那些房間空空蕩蕩,彌漫著一種說不齣的哀傷,但玩具和乳白色的兒童床又是那麼甜蜜,充滿希望。那些小屋糅雜著太多情感,就像一個見證者,在不斷說‘一切都會好起來’。”

……

前言/序言

用戶評價

這本厚重的作品,光是捧在手裏就能感受到作者那份沉甸甸的、近乎偏執的探索欲。它不像傳統意義上的小說,更像是一份橫跨數十年的人生實驗報告,充滿瞭哲學思辨的銳利和對人性幽微之處的捕捉。書中那些關於“選擇”與“代價”的論述,常常讓我陷入一種近乎眩暈的沉思。作者似乎並不急於給齣答案,而是鋪陳齣無數個岔路口,每一個選擇背後都延伸齣一條復雜到令人窒息的因果鏈條。閱讀的過程,更像是一場與自我內心深處的辯論賽,我們被迫直麵那些最不願意承認的軟弱與渴望。那種敘事節奏,時而如同暴風雨後的寜靜,緩慢而深邃,時而又如同某個關鍵時刻的閃迴,迅疾而精準地刺穿錶象,直達核心。書中的人物,沒有絕對的英雄或惡棍,他們隻是在時代的洪流和內心的驅動下,做齣瞭一係列無可奈何或奮起一搏的舉動。我尤其欣賞作者對環境氛圍的描摹,那種細膩到能讓你聞到紙張的陳舊氣味、感受到空氣中微弱震動的筆觸,構築瞭一個極其真實而又疏離的世界,讓人既想逃離又忍不住一探究竟。

評分我必須得說,這本書的視角轉換令人驚嘆。它不是從一個固定的瞭望塔上俯瞰全局,而是不斷地在不同角色的意識流中穿梭、切換。這種多重視角帶來的衝擊力是巨大的,它揭示瞭同一事件在不同心境下會産生何等天壤之彆的詮釋。讀者仿佛被強行塞進瞭多副皮囊之中,體驗著他們的恐懼、希望與幻滅。這種寫作手法極大地豐富瞭作品的維度,使得所謂的“真相”變得更加撲朔迷離、難以捉摸。它並不試圖為你描繪一個清晰的道德地圖,相反,它將你置於一個道德的迷宮中央,讓你自己去摸索前行的路徑。書中關於記憶的片段處理尤其精彩,時而清晰如昨,時而模糊不清,恰如我們對過往經曆的真實感知。閱讀的過程,與其說是吸收信息,不如說是一種與書中復雜心智模型的深度共鳴與對撞,充滿瞭智力上的挑戰性。

評分這本書的語言風格自成一派,如同陳年的威士忌,初嘗時略顯辛辣,但迴味無窮。它不堆砌辭藻,但每一個措辭都像是經過韆錘百煉的精準選擇,帶著一種冷峻的美感。我注意到作者對於“沉默”的運用達到瞭齣神入化的地步。很多重要的轉摺點,並非通過激烈的對話或動作完成,而是通過人物長久的凝視、一次恰到好處的停頓,或者乾脆是留白來傳達。這種“不言而喻”的力量,遠超韆言萬語。對於追求情節爽感或快速閱讀體驗的讀者來說,這本書可能會顯得有些晦澀和緩慢,因為它更像是一部慢鏡頭下的紀錄片,專注於捕捉那些轉瞬即逝、卻足以改變一切的微小震動。它挑戰瞭我們對“敘事”的傳統定義,更像是一部關於“存在”的散文詩,隻不過它的載體恰好是某種故事的骨架。每次重新翻閱某個章節,總能從中挖掘齣前次閱讀時完全忽略掉的微妙層次感。

評分這本書給我留下最深刻印象的是它對“時間感”的顛覆性處理。它沒有遵循綫性的、從A到B的流動方式,而是更像一個被揉皺又重新展開的畫布,過去、現在和未來仿佛在一個永恒的瞬間中交疊共存。作者似乎在探討,我們所謂的“人生”是否隻是一係列精心編排的瞬間集閤,而我們所執著的“意義”,是否僅僅是事後強加的標簽。書中的意象運用極為剋製但極具穿透力,那些反復齣現的符號——也許是一扇緊閉的門,或是一片特定的光影——在不同的語境中被賦予瞭截然不同的象徵意義,如同一個不斷變幻的密碼。我欣賞作者敢於挑戰讀者對敘事邏輯的固有期待,它要求讀者放棄對“完滿結局”的渴求,轉而擁抱開放性與不確定性。這是一部需要時間去消化、去沉澱的作品,它不會給你一個簡單的答案,但它會給你一套極其強韌的工具,去審視你自己的“正確的事”究竟意味著什麼。

評分讀完閤上書頁的那一刻,我感到一種奇異的空虛,但這空虛並非源於情節的缺失,而是源於某種宏大敘事被突然抽離後的不適應感。這本書的結構極其精巧,它巧妙地運用瞭非綫性的敘事手法,像一張巨大的、由無數細小綫索編織而成的網。你以為你掌握瞭故事的主綫,下一秒,作者就會用一個看似無關緊要的細節,將你的認知徹底顛覆。它探討的議題極其宏大,涉及信仰、宿命乃至時間本身的本質,但作者的錶達卻始終保持著一種冷靜的、近乎科學傢的客觀性。這使得原本可能變得煽情或說教的部分,反而擁有瞭一種震撼人心的力量。我必須承認,閱讀初期有幾次差點被那些復雜的年代背景和人物關係繞暈,但堅持下去的迴報是巨大的。它迫使你像拼圖一樣,將散落的碎片重新組閤,並在組閤的過程中,構建齣屬於你自己的理解框架。這種需要高度參與感的閱讀體驗,是現代許多快餐式文學作品所不具備的,它要求你投入的不僅僅是時間,更是心力。

評分不提供翅膀的飛翔,很好看的一期。

評分很好用 物超所值 贊一個 值得購買 下次還會來

評分非常不錯 在朋友的大力推薦下買到瞭 話說灰常不錯?????

評分還不錯,挺好的…………

評分每一張圖片都有故事,每一冊都是精緻的收藏品。以手抵吾之心、、、、、、

評分內容豐富,排版很好,值得收藏。

評分要不是看瞭內文,真不知道封麵上的女人是農婦

評分書很好看,給人很大啓發,京東送貨快,就是開發票比較慢,總體來說不錯,搞活動時還要繼續買。

評分讀書 本來就是一件雅事 總不能自己掃自己的興吧

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有