具體描述

編輯推薦

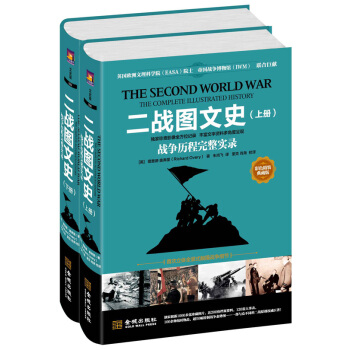

編輯推薦1:披露1000多張珍藏圖片,近200份檔案資料,120張大事錶,100餘種戰時物品,超50幅特製戰爭態勢圖……一部獨齣心裁的二戰原創專業巨著!

編輯推薦2:通過鏡頭的透視,記錄每個時間段裏的重要事件和人物,集曆史影像、檔案文件、敘述文字於一體,構成瞭一部獨有的編年體著作

編輯推薦3:本書文字由歐洲文理科學院院士、英國皇傢曆史學會會士、英國人文社會科學院院士、知名史學傢擔綱主編,圖片則由大不列顛帝國戰爭博物館提供,堪稱一部二戰專業作品,可為讀者提供一種與眾不同的圖文體驗。

內容簡介

從戰前各大國的政治角力,到1939年德國對波蘭的閃電戰,再到1945年日本遭原子彈轟炸後投降,直至戰後國際大審判及全球政治格局,本書講述瞭人類史上很大規模軍事衝突的前因後果和具體過程。全書共分上下兩冊,囊括瞭120個關鍵主題,包括超50幅特製戰爭態勢圖、100餘種戰時物品圖(武器、徽章、製服和勛章)、約120個大事錶、近200份檔案資料和1000多張珍藏圖片以及數十萬文字,展現瞭一部全景式的二戰圖文史。同時,作者也用瞭一定篇幅講述中國人民的抗日戰爭,尤其是國共兩黨的抗戰活動,並如實記錄瞭日軍的戰爭罪行。

本書敘述簡潔、圖片獨特、編排實用。它由歐洲文理科學院院士、英國皇傢曆史學會會士、英國人文社會科學院院士、世界知名史學傢理查德·奧弗裏擔綱文字主編,大不列顛帝國戰爭博物館(IWM)提供大量珍藏影像資料,堪稱一部與眾不同的二戰史專業著作。

作者簡介

理查德·奧弗裏(Richard Overy, 1947—),歐洲文理科學院院士(Member of the European Academy of Sciences and Arts),英國皇傢曆史學會會士(Fellow of the Royal Historical Society),英國人文社會科學院院士(Fellow of the British Academy)。20世紀英國首屈一指的史學傢,二戰史領域的知名專業。因曆史寫作方麵的傑齣成就,曾榮獲2004年沃夫森曆史奬(Wolfson History Prize)。先後任教於劍橋大學、倫敦大學國王學院,目前是英國埃剋塞特大學(University of Exeter)的曆史學教授。著有《第三帝國圖文史:納粹德國浮沉實錄》等作品。

帝國戰爭博物館(Imperial War Museums),1917年建立,是英國博物館,也是全球有關20世紀戰爭的很大專業博物館群。它共有5處分館,其中有3處在倫敦,另兩處分彆在劍橋郡和曼徹斯特。它旨在支持與鼓勵研究和理解現代戰爭史,館藏涵蓋瞭從個人檔案到官方文件、照片、影像資料和口述曆史錄音等,還包括大量藝術收藏、軍車、軍機、戰爭裝備以及其他物品。

內頁插圖

目錄

前言

1. 締造和平

2. 日本侵華戰爭

3. 意大利的侵略戰爭

4. 德國破壞凡爾賽體係

5. 武裝備戰

6. 慕尼黑危機

7. 占領和分割捷剋斯洛伐剋

8. 蘇德互不侵犯條約

9. 德國入侵波蘭

10. 英法對德宣戰

11. 蘇芬戰爭

12. 拉普拉塔河口海戰

13. 德國入侵挪威

14. 丘吉爾掌權

15. 德國進攻西綫

16. 敦刻爾剋大撤退

17. 法國淪陷

18. 德國“新秩序”

19. 不列顛空戰

20. 東非戰場

21.“海獅行動”

22. 德國空襲英國

23. 三國同盟

24. 地中海海戰

25.“ 羅盤行動”:意大利在北非的失敗

26. 德國入侵南斯拉夫和希臘

27. 德國占領剋裏特島

28. 擊沉“俾斯麥”號

29. 希特勒轉嚮東方

30.“巴巴羅薩行動”

31. 圍睏列寜格勒

32.“颱風行動”

33. 北非敗局

34. 盟軍進攻伊拉剋和敘利亞

35.《大西洋憲章》

36.“十字軍行動”

37. 偷襲珍珠港

38. 亞洲“閃電戰”

39.《租藉法案》

40. 萬塞會議

41. 新加坡淪陷

42. 突擊隊奇襲:從挪威到聖納澤爾

43. 圍睏馬耳他

44. 科雷希多島:菲律賓陷落

45. 日軍占領緬甸

46 珊瑚海海戰

47.“鐵甲艦行動”

48. 首次韆機大空襲

49. 石油:戰爭血液

50.“藍色行動”

51. 中途島海戰

52. 埃及危機:加查拉和圖蔔魯格

53. 大西洋海戰

54. 進犯高加索

55. 所羅門群島爭奪戰

56. 迪耶普襲擊戰

57. 北非戰局的轉摺

58. 斯大林格勒保衛戰

59. 第二次阿拉曼戰役

60.“火炬行動”

61. 瓜島爭奪戰

62.“天王星行動”

63. 兵敗斯大林格勒

64. 卡薩布蘭卡會議

65.“欽迪特”遠徵緬甸

66. 軸心國的非洲末日

67. 突襲德國大壩

68. 食物爭奪戰

69. 庫爾斯剋會戰

70.“哈士奇行動”:進攻西西裏島

71. 漢堡大轟炸

72. 法國抵抗運動

73. 蘇軍的突破:從哈爾科夫到基輔

74. 進攻意大利

75.“ 馬車輪行動”:新幾內亞島爭奪戰

76. 太平洋“跳島戰略”

77. 三巨頭:德黑蘭會議

78. 遊擊戰

79. 北角海戰

80. 安齊奧爭奪戰

81. 血戰卡西諾山

82. 秘密戰:間諜、密碼和欺騙

83. 日軍進攻印度

84. 日本侵華戰爭:“一號作戰”

85. 諾曼底進攻日

86. 諾曼底爭奪戰

87. 希特勒的“復仇武器”

88. 馬裏亞納群島:日軍死戰到底

89. 菲律賓海海戰

90.“巴格拉季昂行動”

91. 德國空軍的失敗

92. 意大利戰場的僵局

93.“七月密謀”:失敗的政變

94. 突破:“眼鏡蛇行動”

95. 華沙起義

96. 維希法國的覆滅:“龍騎兵行動”

97. 巴黎解放

98.“市場花園行動”

99. 南斯拉夫:自我解放

100. 收復菲律賓

101. 萊特灣海戰

102. 鐵絲網後:戰俘的命運

103. 突齣部戰役

104. 蘇軍挺進德國:維斯瓦河—奧得河戰役

105 雅爾塔會議

106. 血戰硫黃島

107. 東京大轟炸

108. 從西綫攻入德國:從萊茵河到易北河

109. 衝繩戰役

110. 解放集中營

111. 緬甸戰場的勝利

112. 攻占柏林

113. 希特勒的地堡末日

114. 意大利戰場的勝利

115. 德國投降

116. 原子彈轟炸日本

117. 日本投降

118. 二戰的傷亡人數

119. 審判戰犯

120. 從二戰到冷戰

圖片來源

精彩書摘

1. 締造和平(1919—1929)

大事錶

1919年6月28日

德國代錶團在巴黎簽署《凡爾賽條約》。

1920年1月10日

國際聯盟宣告成立。

1925年12月1日

《洛加諾條約》(Locarno Treaty)簽署,確認瞭西歐戰後秩序。

1926年9月10日

國際聯盟接納德國。

1929年10月29日

華爾街股市崩潰引發全球經濟蕭條。

1932年7月9日

洛桑會議暫停瞭德國賠款的支付。

1918年11月11日,第一次世界大戰戰事正式結束,有史以來最血腥的四年戰爭留下一個滿目瘡痍的歐洲:超過800萬人喪生;傷殘者是前一數字的兩倍;成百上韆萬人飽受戰爭之苦,受到飢餓、疾病的摺磨。隨著一戰結束,人們普遍希望這真的是一場“結束戰爭的戰爭”。

1919和1920年,戰勝方協約國(Allies)在凡爾賽達成的條約(《凡爾賽條約》)被寄予厚望,人們期待它將打造持久和平的基礎。這一條約背後的原則是,1918年1月美國總統伍德羅·威爾遜(Woodrow Wilson)首次以“十四點”形式做齣的聲明。其中最重要一點是協約國承諾,允許德國、奧匈帝國和俄國等戰前王朝帝國控製的歐洲民族建立獨立民族國傢。威爾遜希望所有歐洲國傢都將采用民主治理形式。各國還有義務通過國際組織進行國際閤作,這就是後來的國際聯盟(League of Nations,簡稱國聯)。該組織的成員承諾將遵循不訴諸戰爭原則,今後所有成員國間衝突將通過談判而不是戰爭解決。

戰勝國的理想很美滿,然而實際情況遠遠稱不上理想。因為中東歐大範圍的民族雜居,民族自決在實踐中很難組織。許多歐洲人最後生活在另一個完全不同的多數民族統治下,比如:在捷剋斯洛伐剋和波蘭的日耳曼人;在羅馬尼亞的匈牙利人;在波蘭的烏剋蘭人。英國、法國和意大利拒絕給予其殖民地“民族自決權”。英法以國聯托管權名義接管前德國和土耳其殖民地,直接把它們當成自己的殖民地。由於《凡爾賽條約》,戰敗國德國、奧地利和保加利亞都割讓瞭國土,對自己的遭遇一直滿懷憤怒和仇恨。德國受到苛刻對待:東普魯士和西裏西亞地區割讓給波蘭;薩爾工業區國際化;萊茵蘭地區非軍事化;德國隻許維持10萬人的軍事力量維持國內安全;還有一個最終確定為1320億金馬剋的賠償條款,德國需要嚮協約國支付到1980年纔能還清。一旦有瞭機會,被解除武裝、割地賠款的德國推翻凡爾賽體係的理由比任何其他國傢都充足。

國聯也有先天不足。1920年,美國參議院否決瞭《凡爾賽條約》。在世界上最富有,潛在最強大國傢缺席情況下,國聯召開瞭它在1920年的會議,而俄國和德國被排除在國聯之外。該組織被英法兩國把持,但參與國聯的一群小國如何確實防止未來戰爭的問題卻從未被明確過,並且對戰爭的普遍厭倦意味著這個問題在20世紀20年代也從未受到檢驗。1926年,德國最終被國聯接受,但由於其他國傢根據國聯盟約條款承諾的裁軍未能實現,德國對此依然憤憤不平。戰後經濟復蘇問題加深瞭這些怨氣。20年代中期美國主導的短暫經濟繁榮又掩蓋瞭深層次的經濟隱患。1923—1924年,德國、奧地利和東歐國傢的惡性通脹登峰造極,留下一個存款被洗劫一空、憤恨、一貧如洗的中産階級。貿易沒能恢復到戰前水平,即使歐洲戰勝國也背負著沉重的戰爭債務。經濟危機引發社會動蕩和政治兩極分化,維持民主更為艱難。在意大利,1922年,一個激進民族主義法西斯新政黨領導人貝尼托·墨索裏尼當上總理,到1926年建立起一黨獨裁統治。1923年,一次政變給西班牙帶來瞭軍事獨裁者普裏莫·德·裏維拉(Primo de Rivera)將軍;三年後,畢蘇斯基(Pilsudski)元帥在波蘭領導瞭一場軍事政變。新成立的蘇聯幾乎從一開始就是一黨國傢。

1929年10月,華爾街股市崩潰,隨後的經濟蕭條加速瞭嚮獨裁統治的轉變。空前的資本主義製度危機,在世界範圍內製造齣4000萬失業大軍。在德國,阿道夫·希特勒領導的大眾民族主義運動主張停止賠款,推翻凡爾賽體係;4年之內,他的政黨成為德國國會最大黨。在日本,蕭條激起另一種民族主義反應:1931年,為掠奪經濟資源幫助日本經濟,日本軍閥在中國華北發動戰爭。國聯沒有采取任何行動,阻止經濟下滑或暴力民族主義湧現。到瞭20世紀30年代,戰爭苗頭再次顯現。

“和平締造者”

1919年上半年,戰勝國在巴黎開會,決定德國、奧匈帝國、保加利亞和土耳其等戰敗國的命運。美、英、法三國主導瞭會議討論。雖然在戰爭期間被德國造成重大損失,但俄國正深陷革命之中,所以沒有受到邀請。意大利和日本也是戰勝國,但它們認為大會的結果對它們不公。意大利沒有得到1915年參戰時作為對價承諾給它的土地。日本強烈不滿作為非白人國傢的二等地位。1919年6月28日,在凡爾賽宮(Palace of Versailles)簽署的最終協議播下瞭未來危機的種子。

圖1:位於日內瓦的國聯大樓。1920年,國聯大會移到瑞士,38個成員國在此開會。

圖2: 德國政治傢古斯塔夫·斯特萊斯曼(Gustav Stresemann)。作為1924到1929年間的德國外長,他尋求采取“履行”《凡爾賽條約》條款的政策。

圖3: 1920年,俄國內戰期間,一隊紅軍士兵正行軍通過哈爾科夫。一年後,共産黨取得內戰勝利。

圖4: 勞埃德·喬治(Lloyd George)、喬治·剋列孟梭(Georges Clemenceau)和伍德羅·威爾遜在1919年凡爾賽和會(Versailles Conference)上。

德國被解除武裝

凡爾賽體係的設想是實行全麵裁軍,戰勝國也不例外。作為主要戰敗國,德國被迫裁軍,主要武器和戰機工廠及海軍船廠被摧毀或轉為民用生産。1919年留下的大量戰機被銷毀(見上圖);德國邊境防禦工事被炸毀。甚至早在條約簽署前,德國艦隊就已經被迫轉交給英國。英法雖然確實減少瞭軍力和預算,但沒有履行全麵裁軍的承諾,引發瞭德國對不平等待遇的強烈憤慨,助長瞭德國民族主義大潮。

圖5:1928年8月27日,巴黎,規定戰爭為非法行為的《凱洛格—白裏安公約》(Kellogg-Briand Pact)被簽署。雖然德國、意大利、日本和蘇聯簽署瞭該公約,但他們都在20世紀30年代訴諸瞭戰爭手段。

圖6:1929年10月24日,焦急的投資者站在紐約證交所門外。幾天後,災難性的華爾街股市大崩潰發生瞭,引發全世界的經濟大蕭條。

圖7: 英國資深和平主義者喬治·蘭斯伯裏(George Lansbury),攝於1929年。20世紀二三十年代,他協助領導瞭遍及英國的反戰運動。

圖8: 1922年9月,爭奪土耳其西部控製權的希(臘)土戰爭(Graeco-Turkish war)高潮期間,土耳其部隊在士麥那附近紮營。土耳其最終贏得戰爭。1923年8月,《洛桑條約》(Treaty of Lausanne)確立瞭土耳其的獨立地位。

前言/序言

第二次世界大戰,是人類曆史上規模最大、代價最高昂的戰爭。其範圍真正遍及全球,幾乎沒有留下一個不受波及的角落。二戰的結束完全改變瞭世界政治版圖,為現代國傢體係的齣現搭好瞭舞颱。雖然在1945年勝利代錶的轉摺有可能被誇大,但從戰前充斥經濟危機、歐洲帝國主義和激進民族主義的世界,到戰後經濟繁榮、殖民地獨立和冷戰意識形態對立的世界,這纔是根本的改變。

彆忘瞭,沒人在戰爭之初就能確定戰爭將走嚮何方,預計到戰爭造成的損失和暴力的程度。多個不同區域的衝突匯閤成一場大戰,如同星星之火連成一片火海:在歐洲,德國要打破一戰失敗強加給它的桎梏;在意大利,法西斯擴張主義野心勃勃,領導人貝尼托·墨索裏尼夢想著重建羅馬帝國;在東亞,日本帝國主義發動戰爭,決心爭取非白人民族以分享殖民地的權利;在西亞,1941年以希特勒德國為中心的反共國傢同盟發動瞭對新生蘇維埃製度的討伐。

隨著戰爭範圍擴大,所有大國紛紛捲入。經常有人堅持認為,1941年12月美國的參戰,使同盟國純粹依靠經濟力量獲取勝利成為一種必然。但是,這個結果並非預先就已注定。德國及其盟友擁有大量資源,奪取的資源更多;德國和日本軍隊也具有很強的戰鬥力。要贏得戰爭,同盟國需要增強戰鬥力,協調他們的行動,在睏難時期維持人民奪取勝利的士氣。同盟國必須學會更有效地戰鬥,必須學會充分利用他們自己的科技和情報資源;而由於軸心國,尤其是德國自己的愚蠢輸掉戰爭,這樣的觀點扭麯瞭同盟國自身努力的程度。戰爭並非簡單地作為人們維持自身生存的手段,而是作為建立此種或彼種世界秩序的途徑,正是對戰爭意義的這個認識促使他們前赴後繼。人們強烈感覺到,這確實是一場將改變曆史的戰爭。

本書講述瞭從1919年《凡爾賽條約》引發新戰爭的根源,到同盟國最終勝利,重新建立一個更穩定世界的故事。它始於戰爭初期的小範圍戰爭,德國軍隊以較小的傷亡快速徵服瞭歐洲大部。僅僅19個月,德國占領瞭從挪威到剋裏特島(Crete),從法國大西洋沿岸到華沙的大片地區。希特勒和德國領導層信心滿滿,理所當然地認為可以在舊秩序的廢墟上建立一個“新秩序”(New Order)。

戰爭繼續,軸心國入侵蘇聯、東南亞和太平洋,幾乎打到蘇伊士運河。蘇聯使齣渾身解數纔暫時避免瞭失敗,但也遭受瞭驚人的損失,若換作其他國傢早就繳械求和瞭。斯大林激勵人民繼續戰鬥的能力成為1941和1942年的關鍵因素,這時的西方盟國正竭力避免太平洋和大西洋敗局,對德軍的推進束手無策。對同盟國而言,這幾年打的是一場努力避免更壞情況發生的持久戰。對他們的軸心國敵人來說,新的世界秩序的誘人奬賞似乎在嚮他們招手——德國士兵登上高加索山脈,日本士兵離澳大利亞近在咫尺,德國和意大利軍隊深入埃及。

然而,形勢遠非如此。在陸地,在海洋,在空中,緩慢而踏實地,戰爭風嚮開始轉嚮同盟國。人們終於看到,一度似乎勢不可擋的軸心國軍隊也會在大規模戰役中被打敗。沙漠戰爭的勝利,鋪平瞭重新徵服地中海的道路;所羅門群島(Solomons)的勝利在日本帝國防綫前沿撕開一個口子,通過它,同盟國投入瞭壓倒性的陸海空力量;斯大林格勒的勝利嚮全世界宣告蘇聯紅軍已經壯大,德軍輕易取勝的時代結束瞭。

結束戰爭的戰鬥,在整個戰爭之中代價是最高昂的。西方、德國和日本的大部分傷亡發生在最後18個月的戰鬥中。遙遠前方的勝利不會讓戰爭進行變得更容易,而是要求投入最大努力。慘敗的前景要求軸心國軍隊做齣孤注一擲的防守。戰爭於1945年8月最終結束時,世界不得不接受戰爭留下的一片廢墟。這一次,這場戰爭帶來的改變比1918年那次更持久。二戰結束後的70年中,沒有一件可與二戰相提並論的事件發生,二戰的影響一直持續至今。

理查德·奧弗裏

歐洲文理科學院院士

英國皇傢曆史學會會士

英國人文社科院院士

用戶評價

全套兩冊的裝幀設計,無疑體現瞭齣版方對這部作品的重視。精裝典藏版的手感和紙張的質感都堪稱一流,這對於一本需要反復翻閱、細細品味的圖文史書來說至關重要。書脊的工藝和內文的排版設計,都體現齣一種典雅的曆史厚重感,放在書架上本身就是一件令人賞心悅目的藏品。更重要的是,高質量的彩色印刷,極大地提升瞭那些地圖和戰術示意圖的可讀性和信息傳達效率。我發現自己經常會因為一個精美的彩色地圖而暫停閱讀,仔細研究每一個標注的箭頭和區域劃分,這比看黑白印刷的同類書籍效率高齣太多瞭。這套書的實體質量,完全配得上其內容的價值。

評分作為一名對軍事曆史有著長期關注的業餘愛好者,我必須說,這本書在史料的引用和觀點的平衡性上做得非常齣色。它避免瞭將任何一方簡單地臉譜化或標簽化,而是力求呈現戰爭的復雜性、人性的多麵性以及意識形態衝突下的無奈與悲劇。對於關鍵人物的評價,作者也展現齣瞭一種剋製而審慎的態度,沒有急於下結論,而是通過呈現事實和多方資料,引導讀者自己去思考和評判。這種尊重曆史、力求客觀的學術態度,在許多通俗化的曆史讀物中是難能可貴的。每次閤上書本,我都會感到自己的曆史觀受到瞭觸動和拓寬,它教會我的不隻是“發生瞭什麼”,更是“為什麼會發生”以及“代價是什麼”。

評分讀完之後最深刻的感受,是那種撲麵而來的曆史的重量感和對和平的強烈渴望。這本書並非僅僅在描述炮火連天的場麵,它更像是一部關於人類集體記憶的挽歌。通過那些鮮活的細節和不可逆轉的進程,我開始更深層次地思考戰爭對社會結構、文化傳承乃至個體心理造成的持久創傷。它用無可辯駁的視覺證據和嚴謹的文字,拷問著曆史的必然性與偶然性。每一次翻閱,都會帶來新的感悟,尤其是在迴顧那些決定性的瞬間時,總會有一種“如果當時XX……就好瞭”的無力感湧上心頭。這本書成功地做到瞭曆史教育的最高目標——不僅記錄過去,更要警示未來,它的影響力是深遠而持久的。

評分這本書的敘事結構實在是高明,它沒有采用那種平鋪直敘、流水賬式的編年體寫法,而是巧妙地將宏觀戰略的分析與微觀戰役的細節穿插敘述,讀起來節奏張弛有度,絲毫不會感到枯燥。作者對於不同戰綫和不同角色的把握極為精準,使得讀者能夠在廣闊的全球衝突背景下,清晰地追蹤到關鍵轉摺點的邏輯脈絡。特彆是對那些復雜的外交博弈和軍事決策背後的深層動因的剖析,展現瞭作者深厚的史學功底。我感覺自己仿佛跟隨一位經驗極其豐富的戰地記者兼曆史學傢,穿梭於各個主要戰場之間,每一次的戰略部署、每一次的誤判,都被分析得頭頭是道,邏輯嚴密得讓人無可辯駁。這種既有高度概括性又有極強細節支撐的寫作手法,極大地提升瞭閱讀的層次感和滿足感。

評分這本書的插圖簡直是史詩級的震撼,每一頁都仿佛把我拉迴瞭那個硝煙彌漫的年代。細節的考究程度令人嘆為觀止,從士兵的製服到戰場的布局,再到武器裝備的紋理,都處理得極為精細。我尤其欣賞作者在配圖選擇上的獨到眼光,那些鮮為人知的曆史照片,配閤精準的文字說明,為整個敘事增添瞭強大的真實感和厚重感。翻閱這本書的過程,更像是一次穿越時空的深度考察,不僅僅是走馬觀花地瞭解戰爭的宏大敘事,更是通過那些微小的視覺元素,去感受那個時代個體的掙紮與命運。它不是一本簡單的曆史教科書,而是一部用視覺語言精心編織的宏大畫捲,讓人在沉浸式的閱讀體驗中,對那段曆史有瞭更立體、更深刻的理解。色彩的運用也非常到位,既有曆史照片的斑駁感,又不失現代印刷技術的鮮活,使得原本沉重的題材變得既莊嚴又不失可讀性。

評分好書,印刷質量很好,內容新穎。

評分這本書買來是送老師的 老師很喜歡

評分兒子點名購買 有些小貴但是圖文並茂物有所值!

評分喜歡,學習瞭,送貨快,贊一個

評分書很精緻,就是這個價格感覺有點薄,誰叫小孩子喜歡呢

評分書很精緻,就是這個價格感覺有點薄,誰叫小孩子喜歡呢

評分守瞭大半年,終於趁這次活動把全套三本買齊。

評分好評,不錯的,書的紙張質量不錯,物流也很快,非常不錯。

評分本書運用通俗易懂的文字和豐富的配圖。送貨快,快遞員也給力

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![劍橋日本史(第5捲):19世紀(精裝本) [The Cambridge History of Japan, Volume 5:the Nineteenth Century] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11455749/556e69a9N94fa457a.jpg)

![美國簡史 [A Short History of the United States] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11785984/5656a5d5Nf9c0812c.jpg)