具体描述

内容简介

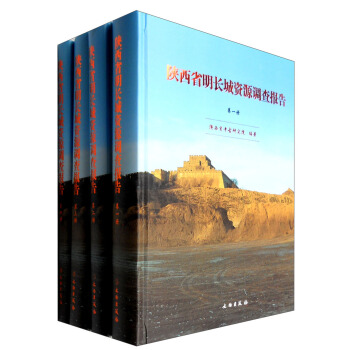

《陕西省明长城资源调查报告(套装1-4册)》是陕西省明长城资源调查成果。《陕西省明长城资源调查报告(套装1-4册)》全面详实地记录了境内明长城墙体、敌台、烽火台、马面、关堡及相关附属设施。对境内明长城历史沿革做了系统的梳理。并对长城资源调查的组织情况进行详细的介绍。报告通过长城分布图和照片、线图等较为全面地呈现了境内明长城分布及现状。

内页插图

目录

序言前言

第一册

第一章 府谷县明长城资源

第一节 府谷县明长城资源综述

一 府谷县环境

二 府谷县沿革

三 府谷县明长城概况

第二节 府谷县明长城大边

一 墙体

二 单体建筑

三 关堡

四 相关遗存

五 采集文物

第三节 府谷县明长城二边

一 墙体

二 单体建筑

三 相关遗存

第二章 神木县明长城资源

第一节 神木县明长城资源综述

一 神木县环境

二 神木县沿革

三 神木县明长城概况

第二节 神木县明长城大边

一 墙体

二 单体建筑

三 关堡

四 相关遗存

五 征集文物

第三节 神木县明长城二边

一 墙体

二 单体建筑

三 关堡

第二册

第三章 榆阳区明长城资源

第一节 榆阳区明长城大边综述

一 榆阳区环境

二 榆阳区沿革

三 榆阳区明长城概况

第二节 榆阳区明长城大边

一 墙体

二 单体建筑

三 关堡

四 相关遗存

第三节 榆阳区明长城二边

一 墙体

二 单体建筑

……

第三册

第四册

前言/序言

用户评价

作为一名历史爱好者,我一直对明长城有着浓厚的兴趣,但说实话,之前接触到的资料大多是从宏观层面进行的介绍,总感觉隔靴搔痒。《陕西省明长城资源调查报告》则像一位经验丰富的向导,带领我深入长城的肌理,感受其真实的存在。这套书的优点在于其“颗粒度”非常细,它不只关注那些著名的关隘,更把目光投向了那些鲜为人知的烽燧、边墙、敌台。报告中对这些细节的描绘,让我真切地感受到了长城的“生命力”,它们不仅仅是防御工事,更是历史的见证者。我喜欢其中对烽燧功能的分析,详细介绍了烽火、狼烟的传递方式,以及这些简陋的信号在古代通信系统中的重要作用。报告中还穿插了不少生动的历史故事和传说,让枯燥的考察报告变得有趣起来。比如,当我看到关于某个地段长城的描写时,结合报告中提供的历史资料,我仿佛能看到当年戍边将士们辛劳的身影,听到他们的号角声。这套报告让我明白,长城并非一道孤立的墙,而是一个庞大、复杂的军事防御体系,它与当时的政治、经济、军事、文化紧密相连。

评分《陕西省明长城资源调查报告》是一部让我眼界大开的学术力作。我原本以为,关于长城的研究已经相当成熟,但这份报告却以其独特的视角和严谨的态度,为我打开了一扇新的大门。报告中对长城遗迹的“现状”进行了极为详尽的调查和记录,包括其地理坐标、保存状况、损毁原因等,这些信息对于长城的保护和研究都具有极高的价值。我特别欣赏报告中对长城遗迹“保护困境”的分析,揭示了自然侵蚀、人为破坏等因素对长城造成的威胁,并提出了一些切实可行的保护建议。这份报告不仅是对长城资源的全面盘点,更是对长城未来命运的深切关怀。它让我看到了长城背后所蕴含的巨大历史价值和文化意义,也让我更加坚定了保护这一世界文化遗产的决心。

评分《陕西省明长城资源调查报告》是一套如同考古学家挖掘宝藏般珍贵的文献。我尤其惊叹于报告的“细致入微”,它不仅仅关注那些宏伟的关隘和险峻的地段,更把目光投向了那些被历史尘埃掩埋的细小遗迹。比如,报告中对每一个烽燧的描述,都包含了其地理位置、建造年代、建筑形制、材料构成,甚至连其周围的地形地貌都进行了详细的记录。这种“考古式”的严谨,让我仿佛置身于实地考察之中,亲眼目睹着这些古老遗迹的真实面貌。报告中还穿插了不少关于边塞民俗、屯田制度的介绍,将长城与当时边疆地区的社会生活紧密地联系起来,让我对长城的作用有了更全面的认识。这份报告不仅仅是对长城物质遗存的记录,更是对长城背后所承载的丰富历史文化的挖掘和呈现,它让我看到了一个更加立体、更加鲜活的长城。

评分这套《陕西省明长城资源调查报告》的出版,无疑是中国长城研究领域的一件大事。它以一种前所未有的广度和深度,系统地梳理了陕西境内明长城的“家底”。我喜欢这套报告的结构设计,每一册都像一颗璀璨的宝石,拥有自己独特的价值和光彩,但又共同构成了一幅完整的长城画卷。有的册子侧重于历史文献的梳理和考证,追溯长城的修建历程和沿革;有的则专注于实地勘察,对每一个遗迹进行精确的定位和描述;还有的则深入探讨了长城的军事防御功能、经济作用以及文化意义。我特别喜欢其中关于长城与当地社会经济发展的关系的论述,揭示了长城在古代边疆地区不仅仅是军事屏障,也促进了物资的流通、文化的交流,甚至催生了独特的边塞文化。报告中大量的地图、图表和照片,为我提供了直观的视觉冲击,让我能够更好地理解长城的地理环境和建筑特征。这份报告的价值,绝不仅仅是一份简单的资源名录,它更是对中华民族伟大工程的深度解读,是对历史文化遗产的宝贵贡献。

评分这套《陕西省明长城资源调查报告》是我近期阅读中最具启发性的一部作品。我一直对中国古代的工程奇迹充满敬意,而长城无疑是其中的翘楚。但通过阅读这份报告,我才真正领略到长城的“复杂性”和“多样性”。报告中对陕西境内不同区域长城遗迹的详细介绍,让我看到了长城在不同地理环境下的适应性变化。比如,在黄土高原上,长城多为夯土墙;在山区,则多为石砌墙,其建造工艺和风格都各有特色。报告中还穿插了不少关于长城与当地居民生活、经济活动相互影响的论述,让我看到了长城不仅仅是一个军事防御设施,也深刻影响了边疆地区的社会发展。这份报告让我深刻地认识到,长城是中国古代人民智慧和毅力的象征,它见证了中华民族在漫长历史进程中的发展与变迁。

评分当我拿到这套《陕西省明长城资源调查报告》时,我被它厚重的体量和精美的装帧所吸引。然而,真正让我沉浸其中的,是它内容所展现出的非凡价值。这套报告不仅仅是一次简单的资源普查,更是一次对长城历史、军事、经济、文化等多个层面的深度挖掘。我尤其喜欢报告中对长城“动态性”的描述,它不再将长城视为一道僵死的城墙,而是强调其在不同历史时期不断修建、改造、延伸的动态过程。报告中对不同时期修建的长城,在选址、建筑材料、防御体系上的差异都进行了细致的对比分析,让我对长城的演变有了更清晰的认识。此外,报告中对长城与周边自然环境、地质条件相互作用的探讨,也充满了科学的智慧。这份报告让我明白了,长城是中国古代科技、工程、军事、地理等多方面知识的高度结晶。

评分这是一部令人惊叹的学术巨著!我原本以为,长城研究无非就是那些已有的宏大叙事,但《陕西省明长城资源调查报告》彻底颠覆了我的认知。它以一种极其科学、极其细致的视角,向我们展现了陕西境内明长城复杂的“脉络”。每一册的侧重点都不同,有的侧重于长城的整体布局和战略价值,有的则深入到具体地点的建筑形制、材料构成、防御体系的分析。我印象最深刻的是关于不同地区长城建筑风格差异的论述,例如在黄土高原的夯土墙和在秦岭山区的石砌墙,其背后反映出的不同地质条件、施工技术以及当地的资源禀赋,都写得非常透彻。报告中大量的测量数据、比例图纸,虽然对于普通读者来说可能稍显专业,但正是这些严谨的数据支撑,才使得这份报告具有极高的学术价值和参考意义。我特别欣赏作者们在数据收集和整理过程中展现出的耐心和细致,仿佛他们就是在亲手触摸每一块长城的砖石,测量每一寸的距离。这份报告不仅是一份资源调查,更是一份对历史真相的孜孜以求,是对中华文明遗产的郑重守护。

评分作为一名对古代军事史略感兴趣的读者,我被《陕西省明长城资源调查报告》的专业性和系统性深深吸引。这套报告不仅仅是关于长城的“物”的介绍,更是对其“功能”的深入剖析。我被书中对不同时期、不同地段长城防御策略的详细解读所折服。比如,对于一些易守难攻的地形,长城是如何巧妙地利用自然条件进行构建的;对于一些平坦开阔的地带,又是如何通过增加烽燧、敌台等设施来弥补防御的不足。报告中还穿插了对古代军队编制、战术部署的分析,将长城置于具体的军事背景下进行考察,让我对长城的军事价值有了更深刻的理解。我尤其欣赏作者们在描述过程中,将理论分析与实地考察相结合,用翔实的证据来支撑他们的观点。这份报告让我明白,长城并非是简单的“墙”,而是一个充满智慧和策略的军事体系,它是古代中国人民在复杂多变的边疆环境中,用智慧和汗水铸就的钢铁防线。

评分我必须说,《陕西省明长城资源调查报告》是一部让我惊喜连连的著作。我原本以为,这样的学术报告会枯燥乏味,充斥着冰冷的数字和专业的术语,但事实证明,我的顾虑是多余的。这套书的文字流畅生动,虽然专业性很强,但作者们却努力用通俗易懂的语言来解释复杂的概念,并且善于运用引人入胜的叙述方式。我被书中描绘的长城沿线风光深深吸引,想象着那些荒凉古老的土地上,曾经有过怎样的悲欢离合。报告中关于长城遗迹保护和传承的讨论,也让我深受触动。在现代化的进程中,如何更好地保护这些珍贵的历史遗迹,如何让它们在新的时代焕发新的生命力,是每一个中国人应该思考的问题。这份报告不仅是对长城资源的记录,更是对长城文化精神的传承和发扬,它让我对中华民族的坚韧不拔、众志成城的精神有了更深的感悟。

评分这套《陕西省明长城资源调查报告》简直是一次穿越时空的史诗级体验!翻开第一册,扑面而来的是一种厚重的历史感,仿佛能听到金戈铁马的回响。作者们倾注了大量心血,不仅对陕西境内明长城的每一段、每一座烽燧、每一处关隘都进行了详尽的实地考察,更是运用了严谨的学术方法,将调查结果以图文并茂的方式呈现出来。那些绘制精细的地图,标示出长城蜿蜒起伏的走向,那些清晰锐利的航拍照片,展现了长城在群山峻岭间顽强屹立的身姿,都让我叹为观止。更让我感动的是,报告中不仅仅是枯燥的地理坐标和建筑尺寸,还穿插了大量历史文献的引用和考古发现的解读,将这些冰冷的砖石与鲜活的历史人物、事件联系起来,让长城不再只是一个冷冰冰的防御工事,而是一个承载着民族记忆、饱含着戍边将士血泪的故事载体。我尤其喜欢其中关于烽火传递、驿站设置的章节,想象着当年边关将士们如何在漫天风沙中传递军情,如何在荒凉的戈壁上传递希望,那种坚韧不拔、众志成城的精神,在字里行间跃然纸上,深深地震撼了我。这套报告不仅是对长城资源的梳理,更是对中华民族精神的一次深刻挖掘和传承,让我对“天下第一关”有了全新的认识和更深的敬意。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![中国佛教石经(山东省 第三卷) [Buddhist Stone Sutras in China Series Editor Lothar Ledderose:Shandong Province Volume 3] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12274075/5a69af90N27f35672.jpg)