具体描述

编辑推荐:

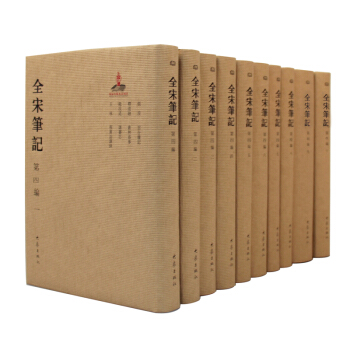

宋人笔记是中国古籍宝库中的一颗璀璨的明珠,也是宋代文献的重要组成部分,是了解中国古代文化和社会生活的宝贵资料,具有较高的史料和文化价值。全书采用繁体字竖排、新式标点,是极有价值的史料。该书大多数宋人笔记系首次经校勘和标点提供世人阅读,体现了“新”的特点。这些首次点校出版的宋人笔记中,有些笔记尽管篇幅不多,但其内容涉及当时的社会经济、政治、生活习俗等,为后人留下了颇有价值的史料,弥足珍贵。

该书与此前点校出版的宋人笔记相比,具有比较“准”即点校较为准确的特点。参加该书的整理点校者大都是在中国古代史和古代文学领域,尤其是唐、宋文学和史学方面研究成绩卓著者,虽然不敢过誉为极天下之选,但堪称一流人选。

内容简介:

宋人笔记是宋代文献的重要组成部分,数量庞大,《全宋笔记》是中国宋代文史学界继《全宋诗》和《全宋文》后第三部大型总集,是一部系统整理过的收罗齐全的宋人笔记总汇。每部笔记均由整理者撰写一篇有学术价值的点校说明,内容包括作者小传、成书经过、内容评价、版本情况及源流、所用底本及校勘概况等。全书采用繁体字竖排、新式标点,是极有价值的史料,全新包装,更是馈赠收藏的佳品,弥足珍贵。

作者简介:

朱易安,女,1955年生,上海人。现任上海师范大学人文学院古典文献学教授、博士生导师、古典文献学学科带头人。兼任古籍整理研究所所长、文化典籍系主任;女子文化学院院长,上海师范大学女性研究中心主任。早年由上海师范大学古典文献专业研究生毕业,获文学硕士学位。毕业后留校从事教学和科研工作,历任古籍整理研究所讲师、副教授等。

曾去日本昭和女子大学、早稻田大学做过访问学者。社会学术团体的兼职有中国唐代文学学会理事、中国李白研究会常务理事、中国杜甫研究会理事、中国韩愈研究会理事、中国李商隐研究会理事等。在国内外有关学术领域中有相当的影响。多年来给本科生和研究生开设过《中国文学史》、《中国古典文献学》、《目录学》、《版本学》、《中国诗学史料学》、《唐诗与中国文化》、《唐代文学文献学》、《唐诗学史》等课程。独立承担的《唐诗学发展史研究》课题曾获国家社科项目基金的资助;《唐诗与音乐》等数项课题曾获教育部全国高校古委会以及市教委的科研基金资助。

目录:

《全宋笔记第四编(简)一》

学林(上)

《全宋笔记第四编(简)二》

学林(下)

碧鸡漫志

《全宋笔记第四编(简)四》

步里客谈

南烬纪闻录

窃愤录 窃愤续录

靖康纪闻

绩博物志

《全宋笔记第四编(简)五》

寓简

高斋漫录

独醒杂志

独醒杂志

枫窗小牍

《全宋笔记第四编(简)六》

《全宋笔记第四编(简)七》

《全宋笔记第四编(简)八》

《全宋笔记第四编(简)九》

《全宋笔记第四编(简)十》

在线试读:

第四编(简)二

曾

《尔雅》曰:「子之子为孙,孙之子为曾孙。」郭璞注曰:「曾犹重也。」《尔雅》又曰:「父为考,母为妣。父之考为王父,父之妣为王母。王父之考为曾祖王父,王父之妣为曾祖王母。」郭璞注曰:「曾犹重也。」观国按:曾孙、曾祖之曾当读为层,古人用层字只书作曾字。曾孙者一暑一迭层层为孙也;曾祖言重迭层层为祖也,故郭璞注《尔雅》曰「曾犹重也」,则曾孙、曾祖之曾音层可知矣。《信南山》诗曰:「曾孙田之。」又曰:「曾孙之穑。」又曰:「曾孙寿考。」《甫田》诗曰:「曾孙来止。」又曰:「曾孙不怒。」

又曰:「曾孙之稼。」又曰:「曾孙之庾。」《大田》诗曰:「曾孙是若。」《行苇》诗曰:「曾孙维主。」《维天之命》诗曰:「曾孙笃之。」郑氏笺曰:「曾犹重也,自子孙之子而下,事先祖,皆称曾孙。」按郑氏笺曰「曾犹重也」,则《诗》凡言曾孙,皆读音层亦可知矣。《书》曰:「惟有道曾孙周王发。」《周礼》曰:「诏女曾孙,诸侯百福。」《礼记》曰:「曾孙侯氏,四正具举。」凡此类言曾孙一体也。

卝

许慎《说文》曰:「磺,胡猛切,朴也,亦作廿,古文也。故《周礼》有仆人掌金玉钖石之地。」郑氏注曰:「卝之言矿也,金石未成器曰矿。」观国按:磺亦作矿,卝亦作钳,则仆者,古文矿宇也。《周礼释音》,仆音胡猛切。王荆公引《诗》「总角卝兮」以释仆人之义,取其有分别之义。若然,则卯兮音惯,而仆人亦音惯矣。若仆人音惯,则字书仆人之卝当弃而不用也,故剂公《字说》收矿字而不收卝字,恐仆字未可遽尔削去也。《礼记》曰:「天子之六府,有司货。」郑氏注曰:「司货,仆人也。」陆德明《音义》曰:「廿,胡猛切。」义甚明也。《广韵》上声于矿宇训曰「金矿璞也」,于廿字训曰「金玉未成器也」,又二字分二切,则误矣。《礼部韵略》上声仆字胡猛切,金玉未成器也,矿字古猛切,铜铁朴石也,亦误矣。盖卝、矿乃一字一义也。《广韵》、《礼部韵略》皆分作二字二义,而所训二义又同而无别,盖《广韵》唱其误,而《礼部韵略》袭其误也。

……

第四编(简)五

范忠宣公寓居永州东山寺,时诸孙尚幼。一日戏狎,言语少拂寺僧之意,僧大怒,叱骂不已。公坐于堂上,僧诵言过之,语颇侵公,公不之顾。家人闻之,或以告,公亦不应。翌日,僧悔悟,大惭,遂诣公致谢。公慰藉之,待之如初,若未尝闻也。

宣和中,太白见,甚高。尚书刘公才邵时在中秘,见而叹曰:「是兵象也,国家其有外患乎!」因与僚友同观,忧形颜色。未几,敌犯畿甸。后,周芭秀实来悴庐陵,赠诗云:「刘郎校书天禄阁,太白下观光昭灼。心知汉祀厄中天,夜半瞻星涕零落。」尚书字美中。

王剂公在相位,子妇之亲萧氏子至京师,因谒公,公约之饭。翌日,萧氏子盛服而往,意谓公必盛锲。日过午,觉饥甚而不敢去。又久之,方命坐,果蔬皆不具,其人已心怪之。酒三行,初供胡饼两枚,次供彘衡数四,顷即供饭,傍置菜羹而已。萧氏子颇骄纵,不复下箸,荐知名士四十二人,文捷在其中,独以韬晷许之。真宗召至阙下,亲御便殿,试以平西夏方晷。文捷对极详明,上大喜,除秘书省校书郎。其制词云:「毛文捷通经典礼,廷对方谋,兹谓硕材,可宜旌劝。」,惟啖胡饼中间少许,留其四傍。公顾取自食之,其人愧甚而退。人言公在相位,自奉类不过如此。

两府例得坟院,欧阳公既参大政,以素恶释氏,久而不请。韩公为言之,乃请泷冈之道颧。又以崇公之讳,因奏改为西阳官,今隶吉之永丰。后公罢政出守青社,自为阡表,刻碑以归。江行过采石,舟裂碑沈,舟人曰:「神如有知,石将出。」有顷,石果见,遂得以归立于其官。绍兴乙卯,宫焚,不余一瓦,碑亭独无恙,信有神物护持云。

毛文捷,字长卿,吉水人,淳化三年进士及第。王冀公与之为同年生,雅相友善。文捷豪放不羁,冀公素奇之。景德中,知舒州望江县,冀公时知枢密院

夏英公帅江西日,时豫章大疫,公命医制药分给居民。医请曰:「药虽付之,恐亦虚设。」公曰:「何故?」医曰:「江西之俗尚鬼信巫,每有疾病,未尝亲药饵也。」公曰:「如此则民死于非命者多矣,不可以不禁止。」遂下令捕为巫者杖之,其着闻者黥隶他州。一岁,部肉共治一千九百余家,江西自此淫巫遂息。

……

第四编(简)七

靖康之后,时方用兵,急于人才,故士大夫多夺哀起复。自是凡军假摄,有不待朝命而行者。已而,虽非军旅及藉材干,多以急禄而起。李将仕东云:在兴国军,有通山县尉以丧母在告,既而出参,人皆骇愕而不敢问。数日之后,同僚见其巾用缟素,问其所以,云「先妣不幸」。曰:「如此何故参告?」云:「某已于几筵前拈香起复矣。」礼义之丧,一至于此。是可叹也!

宣和中,济南州宅中有鬼为美妇人,以媚太守。其后林震成材司业出守是州。初到,乃杂于官奴中,黔衣浅色无妆饰,颀长而美,颇异于众。林儒者,虽心怪之,未欲询究。后屡阅公宴竟不见此人,乃问之队长,告以服饰状貌,众皆云无,林方惑之。次日,遂径人堂室,林遂亲爱之。自是与家人杂处,无相忤也。一日,二小女儿戏于堂上,妇人过而衣裾误拂儿面。其人诟之,妇人笑而回,以手捧儿面捌之,面遂视背,不能回转。举家大异,始知妖异。时何执中为丞相。林乃其壻,奏闻徽宗,至遣法师以符箓驱治,终莫能逐。乃移林知汝州,未几,林竟卒。

吕洞宾当游宿州天庆观,道士不纳,乃宿于三门下,采柏叶而食,踰月方去。临行,以石榴皮书于道士门扉上云:「手传丹篆千年术,口诵《黄庭》两卷经。」字皆入木极深。后人有疾病者,刮其字以水服之皆愈。今刮取门木皆穿透矣。又楚州紫极官门楣壁上,亦有题诗云:「宫门一闲人,临水凭栏立。无人知我来,朱顶鹤声急。」人取字,土亦皆穴也。

建炎初,车驾自维扬渡江。金人分兵逼寿春,众劫太守马识远使投拜。马拒之,率兵城守,卒能保全。及敌退,其尝欲降者反不自安,乃谋杀太守以掩前失,曰:「守若存,我辈终不得全。」幕官王大节日:「彼有家属,如何?」于是尽杀,推大节权领州事,以太守首先投降,及兵退尚不肯用建炎年号,具奏朝廷,乃擢大节通判、权州事。绍兴二年,大节与徐兢明叔俱在孟庾幕中,一日,大节与徐论禅,曰:「罪福之事,报应有无?」徐云:「未了还须偿宿债。」大节日:「如何可脱?」徐曰:「法心觉了无一物。赵州和尚道『放得下时,都没事』。若放不下,寃债到来,何由弹免?」王面发赤。次日,具饭邀徐,密告寿春之事,曰:「还可脱免否?」明叔曰:「如赵州言,放得下始得。」王曰:「如何放得下?」明叔曰:「惟觉能了。」翌日,徐与同官王昌俱访大节,忽言「病来」,又曰:「了不得!了不得!且救我!」遂倒仆。二公取艾灸其脐中,方三四壮,矍然而起,曰:「知罪过!知罪过!」又曰:「且放宽我。」语言纷纭,莫能悉记。二公惊出,但闻哀祈之声,久之,竟死。孟与徐皆能道其事。

……

用户评价

对于我这样一个热爱宋代科技发展的人来说,这套《全宋笔记第四编》简直是一部隐藏的科技史料库。宋代是中国古代科技发展的一个重要时期,在天文、历法、数学、医学、建筑、机械等多个领域都取得了显著的成就。而笔记,往往能以一种更 informal 的方式,记录下一些科技创新的萌芽和实践。 我非常期待能够从中找到一些关于当时的天文观测记录,例如对星象变化的观察,对月食、日食的预测。也希望能够了解到一些关于古代数学家如何进行计算,如何解决实际问题的过程,甚至是一些关于数学工具的记载。此外,关于古代医学的治疗方法、药方,以及当时的建筑技术、机械制造的原理和实践,这些都可能隐藏在笔记的字里行间,为我们研究宋代的科技发展提供宝贵的细节。

评分这套《全宋笔记第四编》的出现,对我来说,是一种思想的启迪,更是对传统文化传承的一种深刻体现。我深知,宋代是中国思想史上一个极为重要的时期,诸子百家在此基础上发展出了理学等新的思想体系。而笔记,作为当时文人思想交流和学术争鸣的载体,往往能够记录下一些更为前沿、更为深入的思想探讨。 我尤其关注的是其中可能包含的关于哲学、政治哲学、伦理道德等方面的论述。例如,看看当时的学者是如何解读儒家经典的,他们是如何看待道家和佛家思想的,有没有关于“格物致知”、“存天理灭人欲”等核心概念的早期论述,甚至是一些关于如何治理国家、如何培养君子的讨论。这些思想火花,虽然可能散落在笔记的字里行间,但却能为我们理解宋代思想的复杂性和深刻性提供宝贵的资料。

评分对于我这样一个长期沉浸在宋代文学研究中的人来说,这套《全宋笔记第四编》简直是如获至宝。我一直觉得,笔记体文学是宋代文学最富生命力的组成部分之一,它以其自由的体裁、散文化的叙述、丰富的内容,展现了宋代文人的真实精神面貌。以往的研究,多集中于一些名家名作,而这套书的出现,很可能将许多我们不太熟悉的,甚至是鲜为人知的笔记作品呈现在世人面前。我迫不及待地想要去挖掘其中那些关于文学创作、诗词歌赋、书法绘画的记载。例如,看看当时的书法大家是如何评价后辈的,有没有记录一些失传的书法理论,或者文学家们是如何构思创作的,有没有一些有趣的创作轶事,甚至是一些关于当时文人聚会、唱和的生动描述。这些零散的、看似不经意的记载,往往能够为我们理解宋代文学的流变、审美趣味的形成提供意想不到的线索。 更进一步说,我还在期待着从这些笔记中发现一些关于文学批评的萌芽和发展。宋代是中国文学批评史上的一个重要时期,许多重要的文学批评理论和流派都在这个时期形成。而笔记,作为一种相对 informal 的写作形式,往往记录了文人之间对于诗文的看法,对于文学现象的议论,甚至是一些即兴的评论。这些评论,虽然可能不如正规的文学批评那样系统和深刻,但它们往往更贴近文学创作的实际,更富于时代感和生活气息。通过阅读这些笔记,我希望能更深入地理解宋代文人心目中的文学标准,以及他们是如何看待和评价文学作品的。

评分这套《全宋笔记第四编》的出版,对我这个对中国古代艺术史颇有兴趣的读者来说,无疑是打开了一扇新的大门。宋代,是中国绘画、书法、陶瓷、雕塑等艺术领域发展的高峰,留下了无数传世的艺术珍品。而笔记,常常会记录下一些关于艺术创作、鉴赏、流传的生动细节。 我迫不及待地想要从中找到关于当时绘画技法的讨论,例如墨迹的晕染、色彩的运用、构图的章法。也希望能够了解到一些关于书法家如何用笔、如何运腕的技巧,甚至是他们对于不同书体和风格的评价。此外,关于宋代瓷器的烧造工艺、釉彩的配方,以及当时文人对于陶瓷的审美趣味,这些也都是我非常感兴趣的内容。甚至是一些关于宫廷收藏、私人鉴赏、艺术品交易的记载,都能够为我们勾勒出宋代艺术品市场的大致轮廓,以及艺术品在当时社会中的地位和作用。

评分我一直相信,历史不仅仅是帝王的功过,更是普通人的悲欢离合。这套《全宋笔记第四编》虽然以“宋”为名,但我相信其中一定隐藏着无数属于那个时代的“小人物”的故事。历史的宏大叙事常常忽略了个体,但正是这些个体的生活,构成了历史的真实肌理。 我渴望从中找到关于宋代社会中那些不被史书记载的群体,例如商人、手工业者、农民、甚至是当时的社会底层人群的生活状况。他们如何谋生?他们的喜怒哀乐是什么?有没有一些关于民间传说、地方风俗、节庆习俗的记载?这些鲜活的生命片段,能够让我们更加深刻地感受到历史的温度,理解那个时代的人们是如何生存和发展的。

评分这套《全宋笔记第四编》的精装繁体字竖排版本,简直就是为收藏家和研究者量身定做的。我一直认为,阅读古籍,尤其是珍贵的文献,最能体现其原貌和精髓的方式,就是以原有的字体和排版方式进行。繁体字和竖排,不仅是历史的印记,更是文化传承的载体。在如今这个快节奏的数字时代,能够拥有一套如此精美的实体书,本身就是一种文化的享受。 我非常欣赏这种对细节的坚持。繁体字所蕴含的每一个笔画,都承载着汉字演变的痕迹,而竖排的布局,更是符合中国传统的阅读习惯,能够带来一种独特的阅读体验。更不用说精装的装帧,厚实的纸张,考究的印刷,都使得这套书不仅具有极高的学术价值,更具备了收藏价值。这不仅仅是一套书,更是宋代文化的一份珍贵遗存,摆放在书架上,本身就能散发出一种历史的厚重感和文化的馨香。

评分这套《全宋笔记第四编》的出版,对我这样的文化研究者来说,意义非凡。它不仅仅是一部史料,更是一种文化的载体,一种思想的传承。宋代,作为中国文化发展的重要时期,涌现了大量的文学、艺术、思想成果。而笔记,以其独特的视角和丰富的内涵,为我们理解宋代文化提供了重要的窗口。 我希望能够从中发现一些关于宋代文化交流的线索,例如中原文化与边疆文化的融合,或者宋代文化对周边国家的影响。也期待能够找到一些关于当时教育制度、学术风气,甚至是关于文人社团、学派纷争的记载。这些内容,都能够帮助我们更全面地理解宋代文化的多元性和活力,以及它在中国文化史上的重要地位。

评分作为一名历史爱好者,我对宋代政治史的关注尤为突出,而这套《全宋笔记第四编》在我看来,无疑是理解宋代政治运作和权力格局的一个绝佳视角。正史往往以一种宏大、叙事的口吻记录重大事件,但很多时候,一些关键性的细节、人物的真实动机、官场上的潜规则,却容易被遮蔽。笔记,恰恰能以一种更贴近生活、更具烟火气的方式,展现这些不为人知的政治生态。我非常期待能够从中找到一些关于朝堂内部的真实对话、官员之间的勾心斗角、地方官员的奏折内容,甚至是关于一些重要历史事件背后不为人知的秘闻。 想象一下,通过笔记,我们可以看到宰相是如何与皇帝进行日常沟通的,御史是如何弹劾官员的,甚至是一些关于宫廷内部斗争的细微之处。这些信息,对于我们构建更加立体、更加真实的宋代政治图景至关重要。同时,笔记中也可能包含着一些关于社会经济政策、法律制度、军事调动等方面的零散记录,这些记录虽然不一定系统,但却能为我们提供非常鲜活的史料,帮助我们理解政策的执行情况,以及社会各阶层对这些政策的反应。这种从细节入手,窥探历史全貌的研究方法,正是笔记体史料的独特魅力所在。

评分对于我这样的普通读者而言,这套《全宋笔记第四编》所展现的宋代社会生活的生动图景,是其最大的吸引力之一。我并不需要成为一个专业的历史学者,也能从中找到巨大的阅读乐趣。宋代,作为中国古代社会发展的一个高峰,它的城市生活、市民文化、日常生活方式,在许多方面都与现代社会有着令人惊叹的相似之处。 我特别期待能够通过这些笔记,了解到宋代普通人的生活。比如,当时的市井有什么样的叫卖声?人们在集市上会买些什么东西?街头巷尾会发生哪些有趣的故事?文人雅士们除了吟诗作对,还会进行哪些娱乐活动?甚至是一些关于宋代服饰、饮食、节日习俗的描写,都能让我对那个时代产生更加具象的认知。这种从生活细节入手,感受历史温度的方式,远比枯燥的年代事件更能打动人心。

评分这套《全宋笔记第四编》的出版,简直就是一场历史学和文化研究者的盛宴!当我第一次看到这套书的出版信息时,内心就充满了无比的期待。宋代,作为中国历史上一个极其重要的时期,它的思想、文化、政治、经济等方面都留下了极为丰富的文献资料,而笔记作为一种相对自由、灵活的文献形式,更是承载了无数生动鲜活的历史细节和文人雅士的真知灼见。《全宋笔记第四编》的出现,无疑是填补了我们对宋代研究的又一重要空白,其价值之高,不言而喻。 首先,从史料价值来看,这套书的重要性不亚于一本重新发掘的宋代史料宝库。宋代的笔记,涵盖了从朝堂轶事、官场运作,到市井风情、民间传说,再到学术思想、艺术评论,几乎无所不包。我尤其关注的是那些记录了宋代社会生活方方面面的内容,例如官员的生活细节、文人的交往应酬、市井的交易习俗、普通百姓的婚丧嫁娶等等。这些细节,往往是宏大历史叙事中难以触及的,但恰恰是它们,构成了历史的肌理,让我们能够更真实、更立体地感知那个时代。想象一下,通过这些笔记,我们能看到当时的书画艺术是如何流传和欣赏的,能听到文人雅士们在茶余饭后谈论些什么,甚至能了解到当时的物价和百姓的衣食住行。这种沉浸式的体验,是任何二手研究都无法比拟的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![洪业-清朝开国史-[增订版] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11942291019/58ec5d7dN8cceec1f.jpg)