具体描述

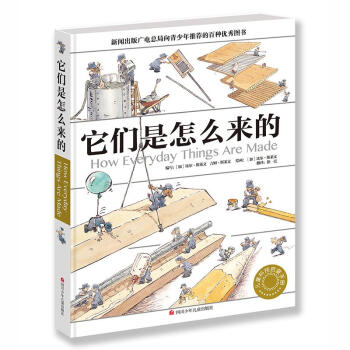

★ 入选美国自然科学教师协会(NSTA)推荐书目

★ 荣获英国学校图书馆协会(SLA)知识图书奖

★ 荣获中国出版工作者协会引进版社科类很好图书奖

自2006年出版以来累计印刷 20次!

2017年全新改版,采用硬壳精装,全新翻译,开本更大,纸张更优!

想成为了不起的科学家或工程师吗?快用这本书把自己武装起来吧! ●作者的话 .............................................. 8

●娱乐与游戏................................10

●棒球 .................................................... 12

●激光唱片 ............................................ 14

●玩具娃娃 ............................................ 16

●橄榄球 ................................................ 18

●吉他 .................................................... 20

●弹珠 .................................................... 22

●霓虹灯 ................................................ 24

●塑料恐龙 ............................................ 26

●瓶子里的船 ........................................ 28

●足球 .................................................... 30

●冲浪板 ................................................ 32

●泰迪熊 ................................................ 34

●哨子 .................................................... 36

●屋里屋外....................................38

●铝箔 .................................................... 40

●书 ........................................................ 42

●猫砂 .................................................... 44

●蜡笔 .................................................... 46

●部分目录

内容简介

你知道吗?生产CD的原料是从沙子里提取的;肥皂是用脂肪做的;

从树上采来的乳胶可以制成口香糖;粉笔源自微小的海洋生物……

你使用的每一样东西都源自大自然!

这本书将带领我们探索69种常见物品从大自然中转变而来的神奇过程。在书里的每一页,这些过程都被详细描述并分步图解。插画中快乐的工装小人用473个生产步骤向我们展示了67个令人惊奇的拓展知识。

这本活泼、有趣的百科全书,启发性地回答了那些孩子们常常问到、而大人们却往往忽略了的有意思的问题,是适合孩子阅读的科技启蒙读物。

作者的话

你生活在一个神秘的世界里,你对日常生活中的很多事物也许知之甚少。

就拿普通的来说吧。早晨你匆忙套上牛仔裤(它们是怎么做成的?为什么它们是蓝色的?);在学校,你和你的朋友们投掷橄榄球(橄榄球怎么会拥有这么完美的橄榄形?);回到家里,你给自己做了个花生酱三明治(花生是如何被碾碎然后跟酱混合到一起的呢?)??

与现在相比,几个世纪前的生活是接近不同的。如果你是一个生活在17世纪的普通孩子,你会很了解你的衣服、食物以及玩具是怎么来的,因为你每天都会看到大人制作它们。如果住在乡下,你会见到村民们手工制作每一样东西。你家自己种粮食,你妈妈把羊毛纺成纱等

用户评价

说实话,我拿到这本书的时候,心里是抱着一丝怀疑的态度的,毕竟现在市面上打着“揭秘起源”旗号的书太多了,很多都是挂羊头卖狗肉,内容空洞,或者为了吸引眼球而故作惊人之语。但《它们是怎么来的》完全颠覆了我的预期。它的深度和广度简直令人咋舌。我不是一个轻易被说服的人,我对信息的准确性要求非常高,所以在阅读过程中,我时不时会去查阅一些交叉验证的资料,结果发现,书中所引用的论据和数据都经过了极其审慎的考量和打磨。这种踏实的治学态度,在如今快餐式的阅读风潮中显得尤为珍贵。我尤其喜欢作者在叙事中穿插的那些历史小插曲,它们像是给冰冷严谨的科学论证披上了一层生动的人文色彩。比如,当他讲到某个理论的诞生背景时,你几乎能想象出当时研究者们在简陋的条件下,为了一个微小的突破而付出的巨大努力和激动心情。这本书的排版也做得非常出色,字体大小适中,留白恰到好处,即便是长篇幅的论述也不会让人产生视觉疲劳。它让你感觉自己不是在被动接受信息,而是在与一位渊博的长者进行一场跨越时空的对话,探讨那些最根本的问题。看完这书,我感觉自己的知识结构得到了一个极大的扩充和梳理,以前零散的知识点,现在都有了一个清晰的脉络可以依附。

评分这本书的魅力,在于它成功地将一个极其严肃和庞杂的主题,转化成了一场引人入胜的叙事。我最佩服作者的一点是,他几乎没有使用那种故弄玄虚的学术术语,即便必须使用,也总能立刻给出简洁明了的解释,这极大地降低了知识的门槛,却丝毫没有牺牲内容的严谨性。它就像是给不同层次的读者都准备了不同深度的入口。如果你只是想了解个大概,那么轻松的叙述就能让你获得满足;如果你想深究原理,那么随处可见的严谨的推导和引用都能让你找到继续挖掘的方向。我发现自己读这本书时,常常会忍不住在脑海中构建那些被描述的场景,比如早期生命形态在原始海洋中的挣扎,或是某种自然力如何雕刻出我们今天看到的壮丽地貌。这种沉浸式的体验,让我感觉自己不再是旁观者,而是亲历了那些历史性的瞬间。它带来的知识震撼是持久的,读完后,你看待日常事物的方式都会发生微妙的改变——你会开始好奇那件 T 恤的纤维最初是怎么合成的,你脚下的水泥地背后隐藏着怎样地质学的秘密。这是一本真正能拓展你世界观的力作,它赋予了读者一种俯瞰历史、理解万物的宏大视角。

评分哎哟,拿到这本传说中的大部头,光是掂量分量就够让人心生敬畏了。封面设计得特别有质感,那种厚实的精装本拿在手里,感觉就像捧着一个知识的宝库。我一开始还担心内容会不会过于晦涩难懂,毕竟“它们是怎么来的”这个主题听起来就挺宏大,涉及的领域肯定不少。但是翻开扉页后,那种扑面而来的严谨和清晰的逻辑结构,一下子就让我放下了心中的不安。作者的文字功力绝对是顶级的,他仿佛一位技艺精湛的工匠,将那些原本散落在各个角落、看起来毫不相关的碎片信息,用一种近乎艺术的方式编织成了一张巨大的网。阅读的过程,与其说是学习,不如说是一种探索的旅程。你会发现,很多你习以为常的事物,背后的起源故事是如此的曲折离奇、充满智慧的演化。我尤其欣赏作者处理复杂概念时的那种耐心,他总能找到最恰当的比喻,让你在会心一笑中领悟到深层的原理。读完一部分,我常常需要停下来,合上书本,在房间里踱步,默默回味那些震撼人心的转折点。这本书不仅仅是知识的堆砌,更是一种思维方式的重塑,它教会你如何跳出既有的框架,去追溯万物的“第一因”。我敢说,对于任何一个对世界充满好奇心的人来说,这都是一本值得反复品读的案头经典,那种沉甸甸的阅读满足感,是其他轻飘飘的读物无法比拟的。

评分这本书的阅读体验,简直就像经历了一场酣畅淋漓的智力探险。它没有用那种故作高深或故作平易近人的腔调,而是用一种非常真诚、近乎对话的方式,带领我们深入到那些最令人困惑的领域。我特别欣赏作者处理时间跨度问题的手法。有些“它们”的起源动辄以亿万年计,对于人类的认知来说,这种尺度是难以想象的。然而,作者总能巧妙地将宏大的时间线“切片”,让我们能够聚焦于每一个关键性的转折点。他不是简单地罗列事实,而是注重揭示“为什么”会发生这样的变化,背后的驱动力和偶然性被描绘得淋漓尽致。读到某些章节时,我甚至会感到一阵阵的敬畏之情油然而生——自然界的自我组织能力和演化逻辑,实在是比任何人类的想象都要精妙和复杂。我记得有一次,我为了理解其中一个关键的分子结构形成过程,足足花了一个下午的时间,对照着书中的图表来回琢磨,那种茅塞顿开的感觉,简直是无与伦比的愉悦。这本书的价值在于,它不仅仅提供了“答案”,更重要的是,它激发了读者主动去“提问”的欲望,让你对周遭的一切都产生了更深层次的探究心。

评分坦白讲,我是一个时间非常有限的读者,我很少会为了某一本书而牺牲我其他宝贵的休闲时间,但这本书做到了。它拥有极其强大的“粘性”,一旦翻开,就很难放下。我发现,作者在构建每一个章节的逻辑时,都像是一位建筑大师在设计一座宏伟的建筑。基础必须扎实,支撑结构必须稳固,而装饰性的细节又不能少,让整个阅读过程既有力量感又不失美感。我尤其欣赏那种“层层递进”的叙事手法,它确保了即使是初次接触相关领域知识的读者,也不会感到迷失方向。当我们以为已经理解了某个事物的基本面貌时,作者总能适时地引入一个新的维度或更深层次的机制,让你产生“原来是这样!”的惊叹。这种不断推翻既有认知、重塑世界观的过程,正是阅读这类硬核科普读物的最大乐趣所在。这本书的精装本制作质量也绝对是物超所值,纸张的触感、油墨的清晰度,都体现了出版方对内容的尊重。它不仅仅是一本书,更像是一件值得收藏和代代相传的知识载体。对于那些追求知识深度和阅读体验的读者来说,这本书绝对不容错过。

评分很好

评分这本书太好了,孩子很喜欢

评分东西,还是好东西,用过了。我是要想领豆豆,才写这么多字。

评分一到货,儿子就爱不择手

评分东西,还是好东西,用过了。我是要想领豆豆,才写这么多字。

评分不错的东西,用起来可以的。

评分非常差的卖家,售后服务非常差!

评分这本书太好了,孩子很喜欢

评分不错的东西,用起来可以的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![儿童启蒙绘画:创意生肖画(套装共2册) [5-12岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11618638/54b75328N5b2c3515.jpg)

![勇气双绘本:《长颈鹿不会跳舞》+《勇敢些,小企鹅》 [3-6岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12080005/5930c6f2N85107be0.jpg)

![怪兽的秘密/摆渡船当代世界儿童文学金奖书系 [The cloud road] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12222024/596878fbN736a7fd7.jpg)

![DK儿童足球百科 [7-10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12358037/5b3d6d77Nb8e34312.jpg)

![寻找鱼王(二版) [10-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12214616/594c8127Nee0990cf.jpg)