具体描述

钱钟书在《宋诗选注》中对晏殊、王安石、柳永、欧阳修、秦观、苏轼、黄庭坚、杨万里、陆游、文天祥等八十位诗人的近三百首宋诗作了注释。

人民文学出版社1958年初版这部《宋诗选注》,其后多次重印或重排,作者均有所校订。

作者简介钱钟书(1910-1998),字默存,号槐聚。中国现代著名的学者和作家。1932年在清华大学结识后来的夫人杨绛,次年毕业,赴上海光华大学执教。1935年与杨绛完婚,然后同赴英国留学。两年后以《十七十八世纪英国文学中的中国》一文获副博士学位,后随妻子杨绛赴法国巴黎大学从事研究。1938年,他被清华大学破例聘为教授,次年转赴国立蓝田师范学院任英文系主任,并开始了《谈艺录》的写作。1941年,珍珠港事件爆发,困于上海,在震旦女子文理学校任教,其间完成了《谈艺录》、《写在人生边上》的写作 。抗战结束后,任上海暨南大学外文系教授兼南京中央图书馆英文馆刊《书林季刊》编辑。在其后的三年中,作品集《人·兽·鬼》、小说《围城》、诗论《谈艺录》相继出版,在学术界引起巨大反响。1949年回到清华任教;1953年调到中国科学院文学研究所,其间完成《宋诗选注》,并参加了《唐诗选》、《中国文学史》(唐宋部分)的编写工作。1966年文化大革命爆发,受冲击,当年11月与妻子一道被派往河南“五七干校”。1972年3月回京,8月《管锥编》定稿。1979年,《管锥编》、《旧文四篇》出版。1982年起担任中国社科院副院长、院特邀顾问;1984年《谈艺录》补订本出版;次年《七缀集》出版。1998年12月19日,钱钟书在北京逝世,终年88岁。

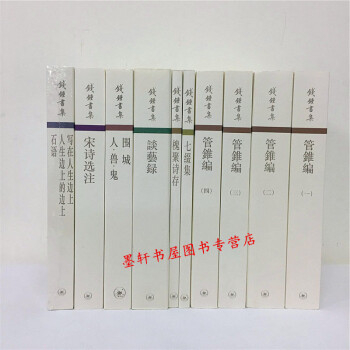

钱锺书先生(一九一○--一九九八年)是当代中国知名的学者、作家。他的著述,如广为传播的《谈艺录》、《管锥编》、《围城》等,均已成为二十世纪重要的学术和文学经典。为了比较全面地呈现钱锺书先生的学术思想和文学成就,经作者授权,三联书店组织力量编辑了这套《钱锺书集》。

《钱锺书集》包括下列十种著述:

《谈艺录》、《管锥编》、《宋诗选注》、《七缀集》、《围城》、《人·兽·鬼》、《写在人生边上》、《人生边上的边上》、《石语》、《槐聚诗存》。

人生边上的边上

石语精彩书摘 《钱锺书集:写在人生边上人生边上的边上石语》:

魔鬼夜访钱锺书先生“论理你跟我该彼此早认识了,”他说,拣了最近火盆的凳子坐下:“我就是魔鬼;你曾经受我的引诱和试探。”“不过,你是个实心眼儿的好人!”他说时泛出同情的微笑,“你不会认识我,虽然你上过我的当。

你受我引诱时,你只知道我是可爱的女人、可亲信的朋友,甚至是可追求的理想,你没有看出是我。只有拒绝我引诱的人,像耶稣基督,才知道我是谁。今天呢,我们也算有缘。有人家做斋事,打醮祭鬼,请我去坐首席,应酬了半个晚上,多喝了几杯酒,醉眼迷离,想回到我的黑暗的寓处,不料错走进了你的屋子。内地的电灯实在太糟了!你房里竟黑洞洞跟敝处地狱一样!不过还比我那儿冷;我那儿一天到晚生着硫磺火,你这里当然做不到——听说炭价又涨了。”这时候,我惊奇已定,觉得要尽点主人的义务,对来客说:“承你老人家半夜暗临,蓬荜生黑,十分荣幸!只恨独身作客,没有预备欢迎,抱歉得很}老人家觉得冷么?失陪一会,让我去叫醒佣人来沏壶茶,添些炭。”“那可不必,”他极客气地阻止我,“我只坐一会儿就要去的。并且,我告诉你——”他那时的表情,亲信而带严重,极像向医生报告隐病时的病人——“反正我是烤火不暖的。我少年时大闹天宫,想夺上帝的位子不料没有成功,反而被贬入寒冰地狱受苦①,好像你们人世从前俄国的革命党,被暴君充配到西伯利亚雪地一样。我通身热度都被寒气逼人心里,变成一个热中冷血的角色。我曾在火炕上坐了三日三夜,屁股还是像窗外的冬夜,深黑地冷……”我惊异地截断他说:“巴贝独瑞维衣(BarbeyD’Aurevilly)不是也曾说……”“是啊。”

……

内容简介 《管锥编》是钱钟书先生生前的一部笔记体的巨著。本书堪称“国学大典”,是一部钱钟书先生灌注大量心血而成的学术著作,是其主要学术代表作之一。

《管锥编》辑录《周易正义》27则、《毛诗正义》60则、《左传正义》67则、《史记会注考证》58则、《老子王弼注》19则、《列子张湛注》9则、《焦氏易林》31则、《楚辞洪兴祖补注》18则、《太平广记》215则、《全上古三代秦汉三国六朝文》277则,共计781则,近130万字。书中旁征博引,引述四千位著作家的上万种著作中的数万条书证,对《周易》、《毛诗》、《左传》、《史记》、《太平广记》、《老子》、《列子》、《焦氏易林》、《楚辞》以及全上古三代秦汉三国六朝文等古代典籍进行了详尽而缜密的考证和诠释。

作者简介 钱钟书,原名仰先,字哲良,字默存,号槐聚,曾用笔名中书君,中国现代著名作家、文学研究家。曾为《毛泽东选集》英文版翻译小组成员。晚年就职于中国社会科学院,任副院长。钱钟书在文学,国故,比较文学,文化批评等领域的成就,推崇者甚至冠以“钱学”。其夫人杨绛也是著名作家,育有一女钱瑗(1937年-1997年)。

《钱锺书集》包括下列十种著述:

《谈艺录》、《管锥编》、《宋诗选注》、《七缀集》、《围城》、《人?兽?鬼》、《写在人生边上》、《人生边上的边上》、《石语》、《槐聚诗存》。

《旧文四篇》于五年前问世,早已很难买到。《也是集》虽然在香港新出版,但不便在内地销售。我国读者似乎有个习惯,买不到书,就向常常无能为力的作者本人写信诉苦。有一位读者——也许该说,一位无书而欲读者——来信,要求我把《也是集》和《旧文四篇》会聚一起,在京沪出版,以便流传。我遵照他善意的建议,删去《也是集》的下半部,因为那只是从《谈艺录》新本时摘选的,而北京中化书局明年初就出版《谈艺录》全书了。

内容简介 “钱学”的兴起大约在80年代初期,为此还专门出了几期期刊,可能钱钟书本人对此并不是很热心,所以其声势不是很大。从数量上看,钱钟书的著作可能不如很多中国当代作家,但他的著述的含金量的确是只有用皇皇巨著才能恰如其分地予以定位。由中华书局出版的5卷《管锥编》世人皆知,但是至今能够真正读完读懂的读者还是凤毛麟角;他的《谈艺录》人称是现代有关诗文评的巨构;他的《七缀集》、《宋诗选注》在文学史上的地位更是无以替代。用户评价

最近开始涉猎钱钟书先生的作品,虽然还未完全领略其浩瀚的学术成就,但初窥门径,便已然被其独特的文风和思想所吸引。这套书中的《宋诗选注》,对我这个宋诗爱好者来说,无疑是一场及时雨。钱钟书先生的选本,绝非一般意义上的“选”,而是他对宋诗脉络的深刻理解和精辟阐释。他的注,不仅解释了字词的含义,更挖掘了诗歌背后的文化背景、历史渊源以及作者的内心世界。那些看似平淡的诗句,经过先生的解读,便焕发出勃勃生机,显露出别样的风韵。我尤其喜欢先生在诗歌鉴赏中流露出的那种睿智和幽默,他不像有些学者那样故作高深,而是用一种平实而又不失深刻的方式,将宋诗的魅力娓娓道来。读他的注释,常常会因为先生一两句精炼的点评而豁然开朗,对某首诗的理解立刻提升了一个层次。这套《宋诗选注》让我对宋诗有了更深层次的认识,也让我感受到了钱钟书先生作为一位学者的风骨和人格魅力。

评分在阅读这套《钱钟书集》的过程中,我对于“写在人生边上”这个标题有了更深刻的理解。虽然我还未深入研读《人生边上的边》,但仅从其他几部作品的片段中,便能感受到钱钟书先生对于人生与世事的深刻洞察。他并非简单地对人生进行抒情或感慨,而是以一种超然物外的姿态,冷静地审视人生的荒诞与无奈,并以其特有的智慧和幽默,将其展现在读者面前。先生的文字,总能让人在捧腹大笑之余,陷入沉思。他善于从看似微不足道的细节中,提炼出人生的普遍真理,其思想的穿透力,令人惊叹。这种“边上”的视角,让他得以摆脱俗世的喧嚣,以一种更广阔的视野来审视人生。我特别喜欢他那种对人生虚无感和荒谬感的坦然承认,以及在这种承认之后,所展现出的超然和豁达。这种对人生边界的探索,是我在其他许多作家身上难以寻觅到的独特魅力。

评分这套书带给我的,不仅仅是阅读的愉悦,更多的是一种智识上的启发。虽然我可能还没有接触到最核心的《管锥编》等巨著,但仅凭现有的几部作品,钱钟书先生那汪洋恣肆的才华已经让我心生敬畏。他对中国古典文学的精深研究,对西方文化的多彩借鉴,以及他那融会贯通、旁征博引的叙事方式,都构成了他独一无二的学术风格。我尤其欣赏先生那种“学贯中西”的广度和深度,他能够自如地在中西文化之间游走,并从中汲取养分,创造出属于自己的独特思想体系。他的著作,绝不是简单的知识堆砌,而是充满了智慧的火花和思想的锐利。每次阅读,都感觉像是走进了一座巨大的思想迷宫,在迷宫中穿梭,时而惊叹于先生的博学,时而为他那精妙的论证所折服。这种智识上的挑战和享受,是我在其他许多书中难以获得的体验,也让我对这位“中国最大学者”充满了由衷的敬佩。

评分这套书的《七缀集》和《槐聚诗存》,虽然篇幅相对较短,但字里行间所流露出的思想锋芒,依旧令人印象深刻。钱钟书先生的散文,不像他学术著作那样以严谨的考证取胜,而是以其独特的哲思和睿智,将生活中的点滴感悟升华为深刻的见解。在《七缀集》中,先生对人生、社会、文化等诸多方面进行了辛辣的讽刺和幽默的评点,他笔下的语言,总是那么精准,那么一针见血,读来让人忍俊不禁,同时又不禁陷入深思。而《槐聚诗存》,则展现了先生在诗歌创作上的另一面。虽然我并非诗歌鉴赏的专家,但能感受到其中蕴含的深厚功力,以及先生那种“才气纵横十二楼”的自我期许。这些作品,仿佛是他思想的碎片,却都闪耀着智慧的光芒,让我窥见了钱钟书先生这位“博学鸿儒”背后,那颗跳动着不羁灵魂的心。我尤其欣赏他那种对世事洞若观火的观察力和辛辣的批判精神,这种精神在当今社会显得尤为难能可贵。

评分沉浸在钱钟书先生那博大精深的学问海洋里,每一次翻阅都如同经历一场心灵的洗礼。虽然手头上的这套《钱钟书集》并非我所期待的那个全集版本,但这并不妨碍我对其中所收录作品的喜爱与赞叹。特别是那《谈艺录》,其考证之严谨,论证之精妙,令我叹为观止。先生对待中国古典文学的梳理与评析,如同庖丁解牛,游刃有余,将那些看似繁复的枝蔓一一理清,又能在细微之处洞察其精髓。他对文学史的把握,不是简单的罗列,而是充满了深刻的洞见和独到的见解。读《谈艺录》,仿佛在与一位穿越时空的大学者对话,感受他那深厚的学养和敏锐的思辨。每每读到一处精彩的论述,总会忍不住停下来,反复品味,时而惊叹,时而若有所思。这种与大师隔空交流的体验,远比任何简单的阅读来得更为丰富和深刻。即便是在我尚未能接触到先生其他著作的情况下,《谈艺录》本身所展现出的学识深度和思想广度,已经足以让我深深着迷,也激起了我进一步探索钱钟书先生思想世界的强烈愿望。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有