具体描述

内容简介

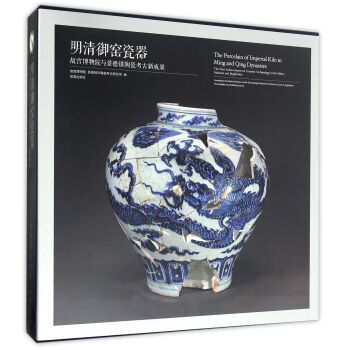

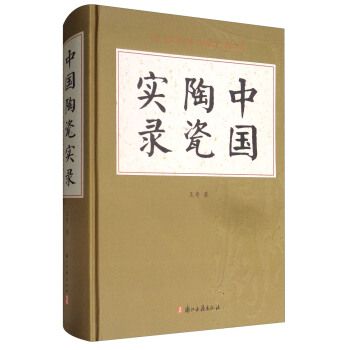

《明清御窑瓷器:故宫博物院与景德镇陶瓷考古新成果》采用中英文混排方式,标注详细的名称、尺寸,并对每一件器物进行详尽的描述,对于一些器物相关的绘画作品和图样、奏折等,也予以收录,使读者可以*加直观的了解器物在生产、进贡、使用等环节的相关问题。本书收录的器物图片,拍摄清晰,图版排版雅致,印刷精良,装帧考究,具有很高的艺术欣赏价值。目录

序一/李季序二/江建新“故宫博物院与景德镇陶瓷考古新成果展”导览/单莹莹图版目录图版生产意图与官样皇帝的印记釉上彩是如何烧成的御窑瓷器的落选品及处理方式御窑瓷器的管理与使用御窑与瓷都的形成御窑的新生专论故宫南大库瓷片埋藏坑发掘简报/故宫博物院考古研究所近年来御窑厂遗址考古发掘新发现与认识/景德镇市陶瓷考古研究所2014年珠山北麓的考古新发现/景德镇市陶瓷考古研究所明御窑遗址出土瓷器上的宋元文化因素浅析/江小民御窑遗址出土宣德、成化时期灰胎单色釉瓷器标本的科学分析/江小民、崔剑锋后记用户评价

阅读这本书的过程,就像是跟随一位资深的学者进行了一次穿越时空的深度对话,书中那种娓娓道来的叙事风格,成功地将枯燥的考古报告转化成了引人入胜的故事。我特别喜欢其中对于“风格的流变”的梳理。明代永乐、宣德时期的官窑,那种雄浑大气与成熟的青花技术之间的张力,以及晚明时期民窑风格对官窑的渗透与反哺,作者都能用清晰的脉络勾勒出来。书中没有堆砌晦涩难懂的术语,而是注重解释背后的“为什么”——为什么某个时期的纹饰会突然转向异域风格?为什么某类器型在特定时期会突然消失?这些问题的解答,往往需要综合考虑政治气候、海外贸易乃至工匠群体的变迁。这种将历史、社会背景融入艺术品鉴赏的写法,极大地丰富了我的理解,让我不再只是被动地欣赏瓷器表面的华丽,而是开始主动思考它们所承载的时代信息。

评分我对这套书的学术严谨性非常欣赏,它显然不仅仅是一本面向大众的图册,更是一部带有扎实考古佐证的专业论著。通常我们看到的许多故宫藏品图录,往往只停留在器物的美学描述上,缺乏对出土背景和时代演变的深入探讨。而这本书,通过结合景德镇的最新考古发掘成果,为我们展示了“从窑址到传世品”的完整链条,这种考古学与传世学相结合的研究路径,极大地提升了研究的深度和可靠性。比如,书中对某一类器型在不同皇帝统治时期的细微变化所做的对比分析,结合窑址出土的残片证据,为我们解读清宫造办处的制作要求提供了新的视角。这种扎实的“实证”支撑,让原本就令人惊叹的传世珍品,又增添了一层历史的厚重感,让人在赞叹古人技艺的同时,也能理解这些艺术品是如何在特定的历史环境下被“创造”出来的。

评分这本书的编纂视野着实开阔,它成功地搭建了一座连接南北两地的桥梁——一座是承载帝王审美的紫禁城,一座是孕育精品的昌南镇。我惊喜地发现,书中对于“未达标品”和“窑址出土的带有文书批语的残片”的引用和分析,是过去很多侧重于“完美品”的图录中所缺失的宝贵视角。正是这些带有瑕疵或未经烧制的“次品”,才最真实地反映了御窑生产线的实际运作情况,揭示了朝廷对质量的苛刻要求以及烧制过程中不可避免的损耗。对于我们这些非专业人士而言,这种“幕后”的视角尤其具有吸引力,它打破了神坛上瓷器的完美形象,将其拉回到了凡间的烟火气中,让我们看到了烧制成功一件完美青花背后,是无数次失败和严格的质量控制。这种对生产细节的关注,是区分专业研究与一般鉴赏的关键所在。

评分从购买后的体验来看,这本书的实用价值是毋庸置疑的,它对于提升普通爱好者和初级藏家的鉴赏眼光具有极强的指导意义。不同于那些只介绍朝代和款识的“速查手册”,这本书更像是提供了一套系统的“看瓷器的方法论”。它教会了读者如何通过胎釉的结合状态、气泡的形态、底足的处理方式,来初步判断一件器物的年代和等级,而不仅仅是依靠表面的装饰纹样。书中对不同时期釉料在光线下反射出的微小光泽差异的描摹,细致入微,这对于长期在市场中摸爬滚打的藏家来说,无疑是极其宝贵的经验总结。它不仅是知识的汇集,更像是经验的传授,使得读者在未来的收藏或鉴赏活动中,能够更加自信和精准地去解读每一件器物所诉说的历史故事。

评分这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,厚重的函套散发着一种古典的韵味,打开后,内页的纸张质感也极为出色,印刷的色彩还原度极高,特别是那些精美的器物照片,釉色、纹饰的细节都清晰可见,让人仿佛能触摸到那冰凉的瓷胎。我一直对明清时期的官窑瓷器情有独钟,但市面上很多图录要么是色彩失真,要么是构图呆板,完全无法体现出瓷器本身的灵动与神韵。这本书在这方面做得非常到位,它不仅仅是简单地罗列图片,更像是在策划一场精心布置的展览,每一页的排版都经过了深思熟虑,器物之间的关系、器型与纹饰的搭配,都引导着读者的视线去探索背后的艺术价值。特别是那些少见的器物特写,那些细如发丝的青花线条、那些变幻莫测的釉面光泽,都得到了充分的展现,对于一个痴迷于瓷器工艺的爱好者来说,这简直是一场视觉的盛宴,让人爱不释手,愿意花上几个小时沉浸其中,细细品味每一件“孤品”的独特魅力。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![故宫博物院藏御制诗陶瓷器 [Poem and Porcelain:The Yu Zhi Shi Ceramics in the Palace Museum] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12038293/58b55029N808f6b4f.jpg)

![FANTASTIC ILLUSTRATION(简装版) [FANTASTIC ILLUSTRATION 妙趣插画 艺术插画 平面设计书籍 简装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12199418/5951fa32N013065cc.jpg)

![亚洲电影蓝皮书2017 [Blue Book of Asian Film] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12332398/5ad9a661N4b78092d.jpg)