具体描述

产品特色

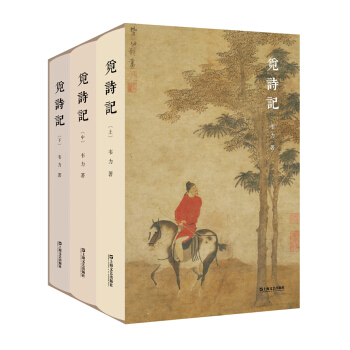

编辑推荐

一百一十九位诗人,故里、墓园、祠堂、遗迹;五百余张实地勘访图片;

五百余张善本古籍书影;

上溯《诗经》,迄于晚清,三千年诗赋流变,作诵之人星汉灿烂;

藏书家韦力,以一己之力,勘访传世遗存,呈现天地悠悠诗情。

内容简介

《觅诗记》是韦力“传统文化遗迹寻踪”书系之一部。

中国的诗赋不仅源远流长,而且有着特别清晰的流变主线,显现出诗歌这种文学形式在中国有着何等的生命力。本书以《诗经》一书的采集和编纂者作为专题寻访的第1人。对诗人遗迹的勘访,以时代为序,春秋秦汉,魏晋南北朝,隋唐五代,宋元明清,而同一个时代的诗人则以生年为序,凡是无法确定生卒年的诗人,则将其排在该代的后面。诗歌这种文学形式到了唐代较为发达,本书诗人寻踪之旅,当然是以唐代诗人为重点。但是为了文体上的划分,“唐宋八大家”归于文的范畴,本书不再收录。本书收录的范围,下限则定在了清朝的结束。清朝结束之时,晚清的许多著名诗人仍然在世,故酌情收录了几位跨越这个时限的诗人。

作者简介

韦力,号芷兰斋,著名藏书家、故宫博物院故宫学研究所兼职研究员,复旦大学古籍保护研究院特聘研究员。凭个人之力,收藏古籍逾十万册,四部齐备,被认为是中国民间收藏古善本较多的人。著有《古书之爱》《古书收藏》《芷兰斋书跋集》《琼琚集》《硃痕探骊》《鲁迅藏书志》《得书记》《失书记》《觅宗记》等,另有与安妮宝贝合著《古书之美》。内页插图

目录

序 言尹吉甫:昔我往矣,杨柳依依

屈 原:路曼曼其修远兮,吾将上下而求索

宋 玉:貌丰盈以庄姝兮,苞湿润之玉颜

枚 乘:椐椐强强,莘莘将将

司马相如:凤兮凤兮归故乡,遨游四海求其凰

扬 雄:惟天轨之不辟兮,何纯絜而离纷

张 衡:美人赠我金错刀,何以报之英琼瑶

曹 操:对酒当歌,人生几何

曹 植:捐躯赴国难,视死忽如归

蔡文姬:马边悬男头,马后载妇女

阮 籍:夜中不能寐,起坐弹鸣琴。

徘徊将何见?忧思独伤心。

山 涛、向 秀:惟古昔以怀今兮,心徘徊以踌躇

刘 伶:无思无虑,其乐陶陶;

兀然而醉,豁尔而醒。

张 华:居欢惜夜促,在蹙怨宵长

郭 璞:晨霞孤征,云翼绝岭

陶渊明:采菊东篱下,悠然见南山

谢灵运:池塘生春草,园柳变鸣禽

鲍 照:人生亦有命,安能行叹复坐愁

沈 约:勿言一樽酒,明日难重持

谢 朓:大江流日夜,客心悲未央

庾 信:回头望乡泪落,不知何处天边?

顾野王:长歌挑碧玉,罗尘笑洛妃

卢照邻:下笔则烟飞云动,落纸则鸾回凤惊

骆宾王:试看今日之域中,竟是谁家之天下!

苏味道:火树银花合,星桥铁锁开

王 勃:海内存知己,天涯若比邻

杨 炯:赫赫宗周,皇天降休

贺知章:不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀

张九龄:海上生明月,天涯共此时

王之涣:欲穷千里目,更上一层楼

孟浩然:气蒸云梦泽,波撼岳阳城

李 白:天生我材必有用,千金散尽还复来

王 维:大漠孤烟直,长河落日圆

杜 甫:穷年忧黎元,叹息肠内热

岑 参:忽如一夜春风来,千树万树梨花开

元 结:人意苟不同,分寸不相容

卢 纶:月黑雁飞高,单于夜遁逃

孟 郊:谁言寸草心,报得三春晖!

欧阳詹:可贵不贵,物失其类

刘禹锡:沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春

薛 涛:何处江村有笛声,声声尽是迎郎曲

白居易:在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝

卢 仝:生涯身是梦,耽乐酒为乡

李商隐:身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通!

杜 牧:停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花

罗 隐:今朝有酒今朝醉,明日愁来明日愁

司空图:休休休,莫莫莫

皮日休 、陆龟蒙:处处路傍千顷稻,无情有恨何人觉

胡 曾:行人欲识无穷恨,听取东流易水声

黄 滔:吴王殁地兮,吴国芜城。

故宫莫问兮,故事难名。

韩 偓:曾向天涯怀此恨,见君呜咽更凄凉

林 逋:疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏

余 靖:一叫一春残,声声万古冤

梅尧臣:野凫眠岸有闲意,老树着花无丑枝

赵 抃:天地涵容百川人,晨昏浮动两潮来

彭汝砺:爱君有素节,霜雪不凋谢

苏舜钦:晚泊孤舟古祠下,满川风雨看潮生

黄庭坚:桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯

鄱阳四洪:涂曲休辞辱,行将与夏通

周必大:数点家山常在眼,一声寒雁正关情

陆 游:何方可化身千亿,一树梅花一放翁

王十朋:江湖鱼鳖知多少,尽在恩波浩渺中

范成大:年年送客横塘路,细雨垂杨系画船

杨万里:接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红

翁 卷:一天秋色冷晴湾,无数峰峦远近间

戴复古:求名求利两茫茫,千里归来赋悼亡

文天祥:天地有正气,杂然赋流形

耶律楚材:插天绝壁喷晴月,擎海层峦吸翠霞

刘秉忠:天地春秋几苍雁,江湖今古一扁舟

谢枋得:天下久无龚胜洁,人间何独伯夷清

王 恽:清风破暑连三日,好雨依时抵万金

赵孟頫:此行登仕版,未觉负儒冠

虞 集:京国多年情尽改,忽听春雨忆江南

萨都剌:万事皆由天理顺,何愁衣禄不周全

揭傒斯:虚馆人不眠,时闻一叶落

丁鹤年:富贵倘来还自去,只留清气在乾坤

于 谦:粉骨碎身全不惜,要留清白在人间

李梦阳:随流非我心,特立乃见疑

严 嵩:幽泉树杪飞残滴,瑶草岩中吐异芬

何景明:莫向高楼空怅望,暮蝉多在夕阳边

高 拱:岂期柯叶盛,终拟栋梁材

杨继盛:浩气还太虚,丹心照万古

戚继光:奋臂千山振,英声百战留

王锡爵:我命非我排,自有天公在

张 溥:四海之大,有几人欤?

钱谦益:坡公养子怕聪明,我为痴呆误一生

冯 班、冯 舒:从来天地无端恨,尽入贫穷一寸怀

傅 山:既是为山平不得,我来添尔一峰青

吴伟业:误尽平生是一官,弃家容易变名难

钱澄之:岂无他树,恋此旧枝

施闰章:一生膏血供人尽,涓滴还留自润无?

朱彝尊:辽海月明霜满野,阴山风云草连天

梁佩兰:不知天地里,还有几人同

屈大均:秋风吹落叶,一夜别南朝

王士禛:莫听临风三弄笛,玉关哀怨总难论

宋 荦:多少往来名利客,满身尘土拜卢生

吴 雯:一日阴晴看不定,人间万事任东西

赵执信:虽缘草成质,不借月为光

沈德潜:金和玉节超今古,山到嵩高莫并高

厉 鹗、杭世骏:何限伤心付阿灰,卅年壮志事全违

曹秀先:平生爱读秋声赋,听到蝉吟亦可人

袁 枚:绝地通天一枝笔,请看依傍是何人!

赵 翼:江山代有才人出,各领风骚数百年

翁方纲:雕虫篆鸟那比数,鸿都未立前三年

黄景仁:十有九人堪白眼,百无一用是书生

龚自珍:洗尽狂名消尽想,本无一字是吾师

王闿运:天地悲歌里,兴亡大梦中

张百熙:忧乐几人在,戎马关山愁

陈三立:忧患随缘长,江湖入梦明

谭嗣同:我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑

钱振锽:古来好诗原有数,世间知己宁无缘?

苏曼殊:还卿一钵无情泪,恨不相逢未剃时!

精彩书摘

尹吉甫:昔我往矣,杨柳依依“《诗经》是我国第一部诗歌总集”,大多关于中国文学史或者诗史的论述,凡是谈到《诗经》者,几乎第一句话都是如此,我在上学时的课本中也是这样讲述者,并且这句话是考试单项选题中的常见用语,所以对这句话也有着根深蒂固的印象。但是后来在其他的相关文章中看到了一些论点,有不少的学者质疑这句话的准确性,比如张启成在《诗经研究史论稿》中称:“《诗经》只能是周代诗歌的选集,而不是周代诗歌的总集。”首先说《诗经》是不是均为周代人所作,这个问题我们放在下面再细聊。关于《诗经》是总集还是选集的问题,这还真值得念叨念叨。

其实不止是张启成一人有这样的认定,这种类似的说法我还看到过不少,该论调的依据是上古时代不可能就仅仅创作了这么三百余首诗,按照司马迁的说法,到了春秋战国时,孔子见到的《诗经》就比现在的版本大十倍,当时是三千多首诗,而后经过了孔子的筛选,他选出了一部《诗经》的精选集,就是我们今天看到的这三百零五首。关于孔子是否删诗的问题,我们也放在下面再谈,在这里我们接着说《诗经》是总集还是选集的问题。选集论者认为,流传至今的先秦典籍中还能看到一些上古诗并非收录在《诗经》之内,即使孔子没有删诗,那么今天所见到的《诗经》,也同样不能称之为总集。持这种论调者有时会引用鲁迅在其《集外集?选本》一文中的说法:“(《诗经》)是中国现存的最古老的诗选”。

从表面看,似乎选集派所言要比总集派的论述方式更加严谨,也更加贴近事实。其实选集派的专家们忽略了,或者说是误解了一个术语,那就是什么叫“总集”?搞目录版本学的人对这一点有着固有的理解,按照四部分类法,传统典籍分为经、史、子、集四部,而集部之书又细分为“别集”和“总集”及“诗文评”三大类。别集指的是历史上的某位作者个人的作品,而总集则指的是两人以上的作者汇为一书,因此“总集”一词在目录版本学上的涵义就是两位以上作者的文章编在了一本书内,而《诗经》按照传统观念,是很多作者写出的作品。当然,这个说法现在也有不同的声音,我们估且就按照这种主流的观点来判断。《诗经》是多位作者的作品汇编,因此称为总集是没有丝毫疑问的事,而选集派把这“总集”二字理解为了“全集”,认为今日所见的三百零五篇《诗经》没有全部收录中国古代早期的诗作,这正是误会所在,因为古人所说的总集都是目录版本学上的概念,而后来的这句通论——“《诗经》是我国最早的诗歌总集”,这里的“总集”二字正是延用了传统的目录版本学概念。

《诗经》的性质说清楚了,那接下来就要说《诗经》的作者和编者。我在上面说到:司马迁说孔子对《诗经》进行了删改,这句话他是说在了自己的不朽名著《史记》之中:“孔子之时,周室微而礼乐废,《诗》、《书》缺。……古者《诗》三千余篇,及至孔子,去其重,取其可施于礼义,上采契、后稷,中述殷周之盛,至幽厉之缺,始于衽席。……三百五篇。孔子皆弦歌之,以求合《韶》、《武》、《雅》、《颂》之音。”这就是说孔子将所得的三千多篇古诗删掉了十分之九,而成为了今天我们所见的三百零五首。这件事情在此后的两千多年来,直到今天都有坚定的拥护者和坚定的反对者,至少到今日关于孔子是不是删了这么多的诗,也未能达成一个统一的意见。

我先说说赞同派的观点,王充在《论衡?正说》中称:“《诗经》旧时亦数千篇,孔子删去复重,正而存三百篇。”王充的这个观点完全赞同了司马迁所言。而唐代的刘知几则在其《史通?疑古》中进一步发挥了这种说法:“观夫子之删《诗》也,凡诸国风,皆有怨刺,在于鲁国,独无其章。”但反对派的声音同样极其强大,其观点之一认为,《史记》中司马迁所说的这段话出自《孔子世家》篇,有人说这一篇文章恐怕不是出自司马迁之手,而是后人伪造者,这等于说开始怀疑《史记》上的记载,而孔子删诗说的最早出处就是《史记》,如果《史记》都靠不住了,那就等于从根儿上否定了孔子删诗这件事。但问题是,持这种观点的人举不出有力的证据来证明《史记》被人篡改过。但是否定派还会从其他的角度来佐证自己的观点,比如朱彝尊、崔述、魏源等人就从季札观乐这件事来进行否定。

到了当代,否定删诗派成为了主流。比如游国恩在《中国文学史讲义》中说到:“今按论语,孔子自言,一则诗三百,再则曰诗三百。是古诗相传止有三百,孔子固未尝删也。”游国恩根据《论语》中所记载的孔子所言“诗三百”一句,认定在孔子的时代,实际上《诗经》就是这三百余篇,但对此持反对观点的人认为这《论语》中所言是孔子的弟子以及再传弟子记载下来的话,有可能是孔子删诗之后所余的部分。针对这种说法,游国恩又进一步地阐述了自己的意见:“孔子删诗之论,特史公误解雅颂各得其所,故遂为此臆说耳。不知雅颂得所,实指声乐而言,与删汰文字无关。”

当今大家袁行霈所主编的《中国文学史》也同样认为孔子删诗这件事不可能:“这些作品的编集成书,汉人认为经过孔子的删定。事实上,早在孔子的时代,已有与今本《诗经》相近的‘诗三百篇’的存在。孔子对‘诗’做过‘正乐’的工作,甚至也可能对‘诗’的内容和文字有些加工整理。但说《诗经》由他删选而成,则是不可信的。”看来否定删诗派成为了今日观点的主流,那我也就从众吧。但是孔子整理了《诗经》,这是两派都承认的一个事实,而宇文所安主编的《剑桥中国文学史》对这个统一的认定表示出了谨慎的认可:“尽管几部前帝国时代文本——包括《论语》以及最近出土的公元前300年左右的《孔子诗论》——表明孔子与《诗经》存在密切关系。”在这里,宇文所安没有像中国学者那样一致的认定,孔子无论删没删过诗,但至少对《诗经》做过整理,而他只说孔子跟《诗经》存在着一定的联系,但是如何理解“联系”二字,却可做出各式各样的解读。那么怎样来解释司马迁在《史记》中说孔子是《诗经》的编者这件事,宇文所安是这样认定的:“但最初乃是司马迁(约前145—前186)在其《史记》中首次声称孔子是这些诗歌的编订者,称孔子从当时的三千多首古诗中选择了这‘三百’首。这一说法或许主要反映的是早期帝国试图以这样那样的方式将整个‘五经’与孔子联系起来的意图。”

无论怎样,孔子是《诗经》的编辑者这件事似乎没有太多的疑义,那么另一个问题就出来了:《诗经》的这些作者们是谁呢?这个问题就又涉及到了《诗经》所创作的年代。今天的通行说法,《诗经》的创作跨度大概是五百多年,袁行霈主编的《中国文学史》上说:“全书主要收集了周初至春秋中叶五百多年间的作品。最后编写成书,大约在公元前六世纪。”还有人认为起自于商代,那时间就变得更加久远。关于《诗经》所收之诗上下年代问题,也同样争论了两千年,在这里就不展开论述了。而龚鹏程先生的认定则更加独特,他甚至认为《诗经》本是歌:“古代歌诗,乃是音乐,词并不是最重要的。”(《中国文学史》)对这个观点,龚先生进一步阐述道:“《诗经》所收,名之为诗,实皆是歌。故孔子自称编此书可令雅颂各得其所;《史记》也说:‘三百五篇,孔子皆弦歌之,以求合韶、武、雅、颂之音。’其中风、雅、颂之分类,颇似古希腊音乐分成立第亚式、伊俄尼亚式、道瑞斯式、佛里基亚式。”

从上面的这段话可以感觉到,龚鹏程先生是赞同孔子编辑了《诗经》的,但他认为《诗经》是歌,而不是诗。如果这样解读的话,《诗经》所收的这些词句就是古代的歌词,如此论述起来,《诗经》成为了宋词的本源。但这又产生了一个新的问题,那就是词作者和曲作者,至少今天明星们所唱之歌的作词和作曲大多是两人,这样论起来,问题就变得更复杂了,所以在这里暂且不论作曲者为谁,还是先讨论一下作词者吧。关于《诗经》所收诗的作者问题,后世学者也有一大堆的争论。这个话题仍然不能展开,否则的话,又是一篇单独的长长论文了。

袁行霈说:“整理编写《诗经》的人和具体情形,今天已无从得知,可能周王朝的乐官在《诗经》的编集和成书过程中,起了相当重要的作用。”袁先生认为《诗经》的作者今天已经不可知,而刘立志先生在《《诗经》研究》一书中也同样这样认定:“诗篇的写作时间大体可以确定,但其作者问题,却成了千古谜案。”但刘立志先生却在后面客观地总结了从秦汉一直到清代以来,不同学者对《诗经》作者所提出的见解,而后他讲述到了前人所谈《诗经》三百零五篇作品中“有五篇作品在篇章语句之间已经言明作者”,这五篇作品的作者分别是家父、寺人、吉甫、奚斯,而“吉甫”之名出现过两次,故这样说来,实际上《诗经》的已知作者是四位。

这里所提到的吉甫就是尹吉甫,在历史上有不少的人认定他就是《诗经》的作者之一,因为尹吉甫在历史上是有名有姓的一位重要人物,而其他的那三位作者似乎在名声上不如尹吉甫响亮。关于尹吉甫的祖籍,历史上有不同的几种说法,早期对他的记载资料较少,然而到了宋代出土了一件西周青铜器,名叫兮甲盘。此盘有铭文133字,铭文的内容是讲述兮甲跟随周宣王征讨猃狁的历史史实,而这“兮甲”就是尹吉甫。

按照专家们的解读,“尹”字为官名,“吉”是他的族姓,而“甫”本作“父”,是对男子的尊称,所以尹吉甫实际上是姓兮名甲,但历史上都称兮甲叫尹吉甫,我在这里也就从俗。尹吉甫所处的时代正赶上周厉王“专利作威,佐乱进祸”,于是被国人赶了出去,等到周厉王死后,他的儿子继位,就是周宣王。在周宣王的时代,北方的戎狄侵占领土,于是周宣王就派尹吉甫带兵北伐,他将猃狁驱赶到了太原以北,而后接着南征,终于保住了周宣王的天下,所以他是历史上颇有作为的一位人物。而周宣王到了晚年还任命尹吉甫为顾命大臣之一,关于这件事,《东周列国志》中有一种说法:“宣王晚年病重弥留之际,召见老臣尹吉甫和召虎于榻前,曰:‘朕赖诸卿之力,在位四十六年,南征北伐,四海安宁,不料一病不起!太子宫湦,年虽已长,性颇暗昧,卿等协力辅佐,勿替世业!’”

即此可见,这位尹吉甫也是周代极其重要的人物。等到周宣王去世后,周幽王继位,历史上说周幽王后来听信谗言,错杀了尹吉甫,而后知道了自己所犯的这个重大失误,于是就做了个金头给尹吉甫安上,进行了厚葬,可是又担心盗墓者为了这个金头疯狂的挖掘,于是就造了十二座尹吉甫墓处在不同位置,让人无法了解到真假。但这种传奇的故事后世流传较多,只是主人公的名称有着不同的变化,所以这件事也很难当真。张华田主编的《尹吉甫在房县的遗迹和影响》一书内收录了许多跟尹吉甫有关的传闻,关于尹吉甫之死则更为离奇。文中称因为尹吉甫帮着周宣王打天下,再加上他文才横溢,有人将这件事情奏上天庭,报告给了玉皇大帝,玉帝爱才如命,于是就把尹吉甫弄上天宫给他封了个天官,但后来王母娘娘过寿,玉皇大帝摆起了宴席招待各路神仙,而尹吉甫因为酒喝高了,就拉了王母娘娘的手,这样的举措当然令玉帝大怒,于是派雷公将尹吉甫碎尸十二段,所以才有了这十二墓。这样的说法似乎是把尹吉甫吹得更加文武双全,但这种搞法反而让历史上好不容易有了一点儿的线索,变得更加难以让人相信。

我们还是说《诗经》中提到尹吉甫的那两个出处吧。一是出于《大雅?崧高》,此篇中有:“吉甫作诵,其诗孔硕”,而另一篇则同自《大雅?烝民》:“吉甫作诵,穆如清风。”今日所见的出处也不过就是这两处,细细读来,其实这两句话也可以有多解,但在历史上却有人极其欣赏这两句词,《晋书?列女传》中记载有东晋宰相谢安跟他侄女谢道韫的对话。谢安问:“《毛诗》何句最佳?”道韫回答说:“吉甫作诵,穆如清风。仲山甫永怀,以慰其心。”谢道韫认为,《诗经》三百零五篇中她最欣赏的那句话就是尹吉甫所作者。这位谢道韫为什么对尹吉甫如此的偏私?她是怎样的想法?在这里就不做过多的猜测,总之,尹吉甫所作之诗,后世果真有追捧者。

但以上所谈都是认定尹吉甫为《诗经》许多作者中的一位,张福庆所编的《中国古代文学家字号室名别称词典》中称:“尹吉甫是中国文学史上第一个有姓名记载的诗人”,中国第一诗人的桂冠竟然戴给了尹吉甫。钟伦纳在其《华夏文化辨析》中称:“三百零五篇中署名的作者仅四人,而尹吉甫是其中最突出的一位”,然而钟伦纳这篇文章的题目则是“穆如清风:《诗经》采编尹吉甫”,看来他认为尹吉甫不但是《诗经》一书的作者之一,同时还是该书最早的编者。对于这一点,历史上倒是有一些相同的认定,游国恩说:“今所传诗三百篇,果何自来耶?曰周时朝廷之所采,所以观风俗、知得失、自考正者也。”游国恩在此句话小注中称:“语本班固《汉书?艺文志》”,他说自己引述的是班固的观点。

上古朝廷专门派人到民间去采集诗歌,这种说法也是主流观点,但同样也有一大堆的反对声,在这里且不管他,总之,有的学者认为尹吉甫就是朝廷所派的采诗官之一,因此这位尹吉甫既是《诗经》的作者之一,同时也是最早的编辑者之一。但台湾的李辰东先生认为这种认定还不充分。李辰东对尹吉甫的研究可谓深入,他还做过《尹吉甫年谱》,而尹吉甫在历史上留下来的资料极少,凭借历史上极少的点滴信息而能就一个人做出年谱,这真是很不容易的事情,可惜至今我未曾看到过年谱原书,但他的认定却在各种研究文章中多有引述。我觉得李辰东所发表的观点中最为奇特者,是他认为《诗经》一书中里面所收的诗歌实际上是尹吉甫和他的爱人伯姬两人的诗集,这个观点可谓骇人听闻,可惜当今研究《诗经》的学者少有肯定他的这个观点者,不过从一个侧面也就可以看出,尹吉甫在《诗经》研究历史上有着特殊的地位。张通主编的《荆楚文脉》一书收有樊露露、孟修祥一文,此文的结语是“皇皇吉甫,中华诗祖,自铸伟辞,震烁今古。我们相信,‘中华诗祖’——尹吉甫的美名随着房陵文化的弘扬会流传更广”,此文将尹吉甫视之为中华诗祖,这句评语不输于中国第一诗人的提法。

前面说尹吉甫的墓总计有十二座,但流传至今者却分在了不同的四个省份,而今在湖北、河北、四川和山西各有一座尹吉甫的墓存在,而每一地均称自己为真,其余为假。究竟如何,那是考古工作者去探究的焦点,而我去朝拜者仅是以此来抒发我对前贤的崇敬之情。在河北沧州的南皮县有一座尹吉甫的墓,于是趁着一个假期,我前往去拜访这位《诗经》中名气最大的人物。

这年的中秋与国庆放假相连,假期八天,第一次实行了高速免费,这在中国算是个大消息,各种媒体从节前的二十多天就开始不断地预报将会大堵车的消息,到了29号晚上,我还在纠结着怎样继续寻访的途径,节间的火车和飞机票很难买得到,想了想也只能是开车,堵就堵吧,只要慢慢地走,总会到地方。晚上看路况,京港澳高速北京段30公里就有二十多起事故,堵车长达28公里,此次准备河北之行,本打算从北京一直向南走到河北最南端,再从东线返回。堵车到这种严重程度,只好改变路径,将路线改为顺时针方向。一早起来,驶上京沪高速,在入口处就被告知,因事故前面已双向封闭,只好绕到静海线,走了20多公里的公路,在上下一个高速口时,仍然告知京沪线上因事故现堵车40余公里。再准备改变路径,想从东向西走京保高速,告知仍然是堵车。这些消息真让人绝望,这才叫行路难。没有办法,只好调头回驶,但脑海中一直在斗争,到京郊时,还是不死心,想起了沧州的朋友梁振刚兄,他是沧州地区出名的文化官员,试探着打电话给他,他听说我想到沧州访古,很是高兴,告诉了我一些绕道的路径,于是按其所说,再重新调转回头来,向沧州方向驶去,一路上依然堵车严重,甚至有人在路边散起步,但总算到天黑之前开到了沧州的宾馆。

梁兄已将一切安排妥当,晚上先到我房间聊天,拿出了几种书让我欣赏,记得有《宣统十一年时宪历》是宫装写本,品相极佳,我自己所藏最晚的历书是宣统四年,这种十一年的历书当时只是宣统皇帝在宫内的用品,因为不需要大量印刷,所以仅仅写一本或几本就足够了。这种物品流传至稀,问梁兄是否是在北京所得,他却告诉我就是在沧州当地农村买到的,这种东西竟然能流传到宫外的其他地方。梁兄告诉我在民间收书见到的大多数是普通大路书,质量差还价格很贵,但遇到真正的好书时往往会很便宜。他给我看的另一种书,是一部医书,名字记不清了,但从装帧及各方面来看,我告诉他这肯定是四库底本,以往书界所说的四库底本指的是从民间征集来的原书,而实际上征到书之后四库馆臣先命写手抄了一份,而这一份应该称之为四库底本。这种本子差不多已散失,只是偶尔能够见到。梁兄称此书总共有十余册,卖主要价高,就一册一册地卖出来,我劝他最好能够全部买下来,毕竟是难得的稀见物。梁兄今天带来让我欣赏的书中,最离奇的是一册手抄本的唐诗,全部是边连宝的手迹,后面有边氏雍正十一年的跋语,原书已经糟朽不堪,梁兄找人修整一番,但书根部分大多已不能辨识。我问他这么有名的诗人手迹何以破烂到这种程度,他说此书是从边家后人茅厕中偶然发现的,就是因为这册书糟烂了,所以才没有被擦了屁股,这真让人感叹。

后来又看了几种书,梁兄又拿出一本拙著《芷兰斋书跋》,里面已经有了我的签名和钤章,他说是朋友在国图出版社偶然看到,有三册这样的书,于是买下一册转赠给他,他请我再在上面写几句话,我就顺手写了此书何以有签名的原由。

晚上梁兄请客,约来了七八位爱书的朋友,其中有两位对沧州地区掌故与文献极其熟悉。我讲述了自己的寻访计划,其中一位朋友提出了他的前行路径,于是第二天一早就请这位朋友做向导,第一站就是去寻找尹吉甫墓。

尹吉甫墓位于河北省沧州市南皮县尹庄。出东光再上京沪高速路,北行20余公里,从南皮站下,刚拐上302省道,前面的车就停了下来,原来路边还停着两辆车,车上人下来后,带我等走入路北侧的枣林内,前行100多米,即在枣林中看到了一个大坟丘,坟丘前立着一块新碑,上面刻着“周卿士尹吉甫墓碑”。旁边一位向我解释称,原来的旧碑为了保护已经存放在了县文保所,现在这块新碑是2000年立的,而旁边的文物保护牌前些年碎了,并且他向我介绍着尹吉甫墓的一些情况,我问他何以知道的如此详细,南皮县的一位领导介绍称:“这是南皮县文保所所长尹光星。”难怪介绍得这么专业,果真是专业人士。

尹光星说自己就是尹吉甫的后人,他们这一支从永乐年间到他自己已是第十八世,能找到尹氏的后人当然是很高兴的一件事。尹光星说尹吉甫的墓国内还有两处,但最可靠的就是这儿的,因为这个墓从宋代的《太平寰宇记》就有记载,《九域志》也有记载,并且乾隆皇帝路过此处时专门来此祭拜,而山西平遥的和湖北房县的两处尹吉甫墓皇帝却没有去,记载也比这个晚很多,所以南皮县的尹吉甫墓是皇帝唯一祭拜过的。尹光星还说这座墓的附近有个尹庄,九成的人都姓尹,还有个尹官屯,尹庄的人大部分都是从尹官屯迁来的。

尹吉甫的墓虽然处在大路边,但被枣树林完全遮盖,从露天找不到任何标记,即使走到枣林里面,而墓的周围荒草过腰,也很难看到坟前的碑。我觉得眼前的现状跟他的诗祖地位不相符,几位陪同的朋友赞同我的认定。他们说,只是因为没有钱,否则会把这里开发得极其宏大,一定能打造出一个著名的旅游景点。听到这样的愿景,我还是觉得今天的这个模样似乎更能贴近历史的事实。

想想自己上学的这些年也背诵了不少的《诗经》篇章,有很多诗句颇为符合某一阶段的心态,所以也就有着特别的喜欢,比如《小雅?采薇》末章的:

昔我往矣,杨柳依依。

今我来思,雨雪霏霏。

行道迟迟,载渴载饥。

我心伤悲,莫知我哀。

这首诗所写的内容正是尹吉甫带兵征讨猃狁时那些跟从他作战的士兵当时的心态,这句诗被今人做了别样的解读,我也用这杯酒在某个时段来浇心中的块垒。

如果要问《诗经》的这305篇中哪一篇最为有名气?我还真没有谢道韫的本事,能够明确地讲出自己的所爱,看来我是个泛爱论者,至少《诗经》中的许多篇章我都同样的喜欢,但这句话好像说得有点绝对。我记得《大学语文》中有一篇《氓》,这首诗出自《诗经》中的《卫风》,算是《诗经》中略长的一个篇章,内容讲述的是一个男人追求一个女人,而后将她娶到了家,再后来,这个男人又喜新厌旧,让这个女人发出了如下的呼声:“及尔偕老,老使我怨。淇则有岸,隰则有泮。总角之宴,言笑晏晏。信誓旦旦,不思其反。反是不思,亦已焉哉!”细读原诗,这个男人也的确不怎么样,但毕竟我也是个男人,所以每读到此诗都觉得不爽,但偏偏在上学的时候,这首诗要求全文背诵,这等于在一遍遍地谴责自己。但即便如此,我还是对《诗经》中的大多篇章极其喜爱,故而我觉得仅仅找到了尹吉甫墓还不能抒发我对《诗经》所喜的情怀,于是想起了这首诗中的第一段:“氓之蚩蚩,抱布贸丝。非来贸丝,来即我谋。送子涉淇,至于顿丘。非我愆期,子无良媒。将子无怒,秋以为期。”

这段话说,那个男人笑嘻嘻地跟这个女子做交易,其实他是以此为借口进行搭讪,而搭讪的结果却很成功,那位女子不但把他送过了河,还一直把他送到了顿丘这个地方,而这个顿丘正是我所要寻访的《诗经》遗迹之一。

古顿丘遗址位于河南省安阳市内黄县梁庄镇大成村。安阳当地的出租车后备箱内都有一个大大的液化气罐,司机告诉我,使用液化气要比使用汽油省钱得多,但使用燃气跑不了多远就需要加气,而加气站永远是排着长长的等候之车。每到加气站,司机都让我远远地去等候,因为这是加气站的规定,这真是件无奈的事,我也只能耐着性子不断地重复着在加气站站岗放哨的角色,而今这一趟的等候时间还算不长。加气出城上京港澳高速向南开,等于又沿昨天的路往回返,重新过汤阴、鹤壁,行50余公里到鹤壁东站,左转驶上范辉高速,东行50公里从内黄站下道,沿213省道南行第一个路口右转5公里到梁庄镇,进镇南转再见路口西转5公里为单车道坑洼柏油路,几经打听找到大成村,在村中打听古顿丘遗址,村人告知此遗址在西大成村。

进村路上即看到文物保护牌,在村中一片杨树林中找到遗址,看上去是一个大沙堆,村中何有这么多的沙子,与四周田地的土质绝不相类,很是怪异。沙堆的前面有十余平方米大小的城隍庙,里面坐着几位老者,看到我要照相,马上都退了出来。庙门口摆着一对儿坐狮,是用玻璃钢涂绿油漆,高速公路岔口处的防撞桶都是用这种材质做的,庙里的土地佬是用石膏脱模涂漆,供桌上摆着三碗供品,近前一看全是清水,这是我所看到最穷的供神方式。但庙门口边上的一个垃圾桶却很洋气,造型很是奇特,与环境极不符贴,我注意到出来的一位老者站在垃圾桶旁边,用手爱抚地拭去上面的尘土。出门采访几位老者,他们告诉我1958年土改时将顿丘周边的城墙都挖走了,平了护城河,当时庙前还有一些石碑,其中还有唐代刻的,到“文革”时全部砸烂了。我问到为何遗址保护如此之差,他告诉我说是因为安阳市和濮阳市近些年都争这个遗址的归属权,争的结果是谁也不管,前些年要到了一些维修的钱,但被东大成村拿走了,用钱建了另外一个庙。边聊边录音,我竟忘了请问这个漂亮垃圾桶的来由。

站在这顿丘之上,我想象着几千年前的那对男女在此难舍难分的场景,当时那个女子跟男人说,让他不要着急,想办法请到一个好的媒人,以便在今年的秋天将她娶过门。这种依依不舍之情,想想都让人感动,但后来的变化也同样令人感慨不已,真应了那句话:永远是多远?任何事情都难保持长久,但既然如此,那我为什么还要感慨这顿丘在历史上的这些变迁呢?看来人真是个矛盾的东西,至少在我身上也有着更为明显的验证。

……

前言/序言

诗歌应当是这个世界上最早的文学形式,关于诗歌的产生有着不同的说法,鲁迅在《且介亭杂文?门外文谈》说过这样一段话:“我们的祖先原始人,原是连话也不会说的,为了共同劳作,必须发表意见,才渐渐的练出复杂的声音来。假如那时大家抬木头,都觉得吃力了,却想不到发表,其中有一个叫道‘杭育杭育’,那么这就是创作。……倘若用什么记号留存了下来,这就是文学;他当然就是作家,也是文学家,是‘杭育杭育派’。”

他的这段话被总结为劳动创造了诗歌,这种观念一度成为了近几十年来的主流说法。而赵义山、李修生主编的《中国分体文学史?诗歌卷》中,也秉持同样的观点:“中国诗史的长河,向上可以追溯到原始歌谣。人们一般认为,语言和语言艺术起源于人类最早的实践活动,首先是劳动。一般的情况是,由劳动节奏而产生了音乐,由音乐产生了歌词。《广雅》说:‘声比于琴瑟曰歌。’《尔雅》说:‘徒歌谓之谣。’歌谣一词,也反映了诗与乐同源的关系。”

但也有人不这么看,比如宇文所安主编的《剑桥中国文学史?上卷》则说:“中国诗歌起源于西周时期的宗庙祭祀与政治仪式,由宫廷官员在这些场合中制作而成。”

这里称是宗庙祭祀产生了诗歌,但这种祭祀之歌算不算后世所说的诗呢?该文中接着讲到:“这些诗歌的早期阶段,从形式上看,最好将之理解为一种紧致有韵的言说或歌唱模式,包括使用尾韵、格律与象声词;象声词大多是富有节奏的双声、叠韵或重叠的连绵词(连绵词指通常音声和谐的复合词)。这些要素已经见于最早的西周青铜器铭文,尽管形式上尚不太规律。西周中期以来,尤其是整个东周时期,青铜器铭文对这些要素的系统运用日趋频繁,虽然从未像今本《诗经》那样达到普遍的一致性。”

这段话说得比较谨严,其认为这种祭祀之歌应当算是诗歌的早期阶段。以这句话来理解,虽然是早期阶段,故也能将其视之为诗歌的起源。有着近似观点者,还有日本学者前野直彬,他在其主编的《中国文学史》中,讲到“文学的源泉”时说了这样一段话:“在远古时代的村落中,举例来说,每当春天到来,准备开始农耕之际,为了祈求丰盛的收成,要举行祭神活动、咒术之类的仪式。在那样场合,为了得到神的恩惠,必须使神快乐;而为了使神快乐,除了奉献种种祭品之外,音乐、歌谣、舞蹈的奉献,也是必不可少的。那些歌谣,就成了中国文学的源泉之一。”

远古的人们为了祈求丰收,除了奉上祭品,同时还有音乐和歌舞,而这正是文学的起源,这也当然就成了诗的起源。那这种起源算不算诗呢?前野直彬讲到:“通常,这些歌谣是在何时由何人所作,都是难以确定的。恐怕,由某一个人最初有意识地对歌词加以琢磨,然后让歌手演唱的例子,也是少数吧。大多数的情况恐怕是,在某个时间某次祭祀中,整个集团内宗教兴奋高涨起来,某个人不加思虑地配合着那种场合唱出了歌词,然后又成为全体的大合唱。经过这样的阶段以后,如果那一次的歌词是出色的,就在人们的记忆中留下来,一面修改字句,一面在同样类型的祭祀中被反复加以歌唱。”

何人写出了第一首诗?这一点无法确认,但前野直彬认为应当是先有曲调而后有歌词。但无论怎样,有了语言也就有了诗歌。对于诗歌的起源,袁行霈主编的《中国文学史》则把诗歌的起源做了上述观点的折衷:“早在文字产生以前,就有原始歌谣在口头流传。甲骨卜辞和《周易》卦爻辞中的韵语,是有文字记载的古代诗歌的萌芽。”

此处称,先有原始歌谣而后才产生了文字。但歌谣是如何产生者?该书既没有秉承劳动说,也没有强调祭祀说,但这里却提到了最早写成文字性的诗歌,乃是出于古代祭祀文中的韵语,这至少说明原始诗歌跟祭祀的关联度更大一些。

既然有了书面形式的诗歌,接下来的问题就是,何为中国第一部诗集?这个问题的答案却是高度的一致,比如陆侃如、冯沅君所著《中国诗史》一书,该书第一篇的题目即为“诗歌的起源”,而此文的第一句话则是:“中国有悠久的历史,也有灿烂的文化。就诗歌方面讲,第一部伟大的作品,当推《诗经》。”日本学者吉川幸次郎在其专著《中国诗史》中也说:“《诗经》是从这个文学的价值与地位都尚不稳定的时代流传下来的第一部文学作品。”而袁行霈主编的《中国文学史》也同样称:“《诗经》在中国文学史上具有崇高的地位和深远的影响,奠定了我国诗歌的优良传统,哺育了一代又一代诗人,我国诗歌艺术的民族特色由此肇端而形成。”

看来,《诗经》为中国第一部诗歌总集,这样的断语完全没有问题。然唯有龚鹏程先生认为,《诗经》一书所说的内容是歌而非诗:“《诗经》所收,名之为诗,实皆是歌。故孔子自称编此书可令雅颂各得其所;《史记》也说:‘三百五篇,孔子皆弦歌之,以求合于韶武雅颂之音。’其中风、雅、颂之分类,颇似古希腊音乐分成立第亚式、伊俄尼亚式、道瑞斯式、佛里基亚式。”(龚鹏程著《中国文学史》第一章)

但诗和歌应当怎样区分?这是另外一个话题。即便《诗经》所说的是歌,那么成了文字形式,它也同样是歌词,而歌词与诗怎样区分?这就不好界定了。但不管怎样,这部诗集为中国成为诗歌的王国,奠定了坚实的基础。其实不仅如此,它还影响到了周边的国家,吉川幸次郎在《中国诗史》中说:“这部书籍,不仅作为中国最早的诗集,而且也作为包括日本、朝鲜、越南及其他国家在内的远东最古的诗集流传至今。可以说,《诗经》在中国及远东文学史的开端就已经显示出中国与远东后来的诗中一直有力地显示的方向。”

既然有了诗,那就会产生诗派,游国恩先生在《中国文学史讲义》中说:“我国三千年来之文学,南北二派而已。南北二派之文学,诗赋而已。”在这里,游先生总结了从《诗经》到如今三千年来的文学流变,他认为总体来说,中国三千年的文学史可以分为南、北两大派,而这两派文学可以用“诗”和“赋”两个字来概括。

接下来,他首先讲到了诗的流变:“诗之祖为诗经之四言诗。一变而为汉魏六朝之五言。(乐府在内。)再变而为唐之七言。(律诗在内。)三变而为宋人之词。四变而为元人之曲。五变而为现代之语体诗。(清代在内。)此一系统也。”游国恩说,《诗经》中的四言诗堪称诗之祖,而后变成了汉魏六朝时期的五言诗,再接下来就成了唐代的七言诗,而后宋人的词和元人的曲也都是这个系统的演变,这种演变一直到现代诗。

而对于赋体的流变,游国恩接着讲到:“赋之祖为骚体之楚辞。一变而为汉赋。再变而为六朝之俳赋及骈俪文。三变而为唐宋之律赋及四六。四变而为明清之八比。此又一系统也。”

游国恩认为,赋体诗由楚辞演变而来,到了汉代就变为了赋,到六朝时期就变成了骈体文,而到了唐宋时期就成为了律赋。游国恩同时认为,明清时期的八股文其实就是从《离骚》到赋的演变结果。

以上所言乃是从文体上的划分,而若从地域上来划分,游国恩在《讲义》中有着这样的论述:“我国文学发祥之地,原在黄河流域,大约西元前千一百年至五百年间。其文学之主要作品为四言诗。诗经三百篇即可代表古代北方之韵文。(此就大部分言之。其中亦有南方诗歌。)诗经之形式除极少数之杂言(自一二言至八九言)外,余皆以四言为主体。其时代虽极难确定。然大抵最早者不过周初。最晚者在陈灵公被弑之际。(前六百年)此种四言诗盛行至五六百年。此五六百年间之文学,吾人称之为诗经时期。”

游国恩认为,中国文学的发祥之地乃是在黄河流域,所以他认为《诗经》代表了中国古代北方的韵文,这是很有意思的一种观念。而后他在文中又分别详述了楚辞时期、汉赋时期、五言诗时期等等。

由这些划分可知,中国的诗赋不仅是源远流长,而且有着特别清晰的流变主线,以此显现了诗歌这种文学形式在中国有着何等的生命力。

也正因如此,对于古代诗人的寻访,我则以《诗经》一书的采集和编纂者作为这个专题寻访的第一人。虽然说,《诗经》一书是否存在这样一位唯一的编辑者?如果是这样的话,而此人是否就是尹吉甫?学界对此有着不同的看法。但是,如果对尹吉甫是该书的编纂者有着疑问,那么这部伟大的《诗经》应该是何人所编呢?显然没有统一的答案。既然如此,那我就把尹吉甫作为古代诗人寻踪的第一位吧。

中国古代有四大文体之说——“唐诗、宋词、元曲、汉赋”,因此诗歌这种文学形式到了唐代最为发达,因此,我的诗人寻踪之旅,当然是以唐代诗人为重点。但是为了文体上的划分,我又将诗和文分为两个部分。对于文,在中国历史上最受人瞩目者,乃是“唐宋八大家”,因此,我把凡属于这个范畴的八位诗人,又归到了文的范畴内。

古代的大文豪,其实他们的才能不能简单地划分为诗人、词人或文章家等等,因为他们在每一个领域,只要有所涉猎,都能做出令人瞩目的成就,而最理想的划分结果,就是这些著名文人有着多处遗迹留存于世,这就可以在每个门类中重点论述他们在该方面的伟大成就,但可惜,能够如愿者很少,因此,当我选择把某处著名文人遗迹应该归入哪个门类时,大感踌躇,最终也只能将其放在其中一类内进行论述。

如前所言,该书收录的范围,其上限为《诗经》,而其下限则定在了清朝的结束。然而清朝结束之时,晚清的许多著名诗人仍然在世,故酌情收录几位跨越这个时限的诗人。

就文体而言,本书所收录者包括诗和赋两类作者,这样的归类方式在前面已经引用了游国恩先生的观念,虽然他说:“四言诗变至辞赋而极矣。然辞赋虽为韵文。其性质实与其他散文无异。”游先生还是认为辞、赋均属韵文,既然是韵文,我觉得将其与诗合在一起,应该没什么问题,因为袁行霈主编的《中国文学史》中也同样认为甲骨卜辞和《周易》卦爻中的韵语,均为古代诗歌的萌芽。显然,押韵的散文也属于诗歌的范畴。

本书以时代为序,而同一个时代的诗人则以生年为序,凡是无法确定生卒年的诗人,则将其排在该代的后面。

该书乃是我对中国古代诗人的寻访,这样的寻访只能以现存的诗人遗迹为目标。在历史的递传过程中,有很多著名诗人虽然在诗史上极具重要地位,可惜我却寻不到与其相关的任何遗迹,故该书只能付诸阙如,期待着今后的进一步发现。还有一种情况,则是该诗人的历史遗迹今日仍有留存,但出于各种原因,我却未能找到,这也是一个大遗憾。而以上两种情况,都期待着能够有更多的发现,以便能够将这种诗人寻访之旅变得更加完整。

韦力序于芷兰斋

2017年1月5日

用户评价

这本书的内容,我还在探索之中,但仅仅是从它所呈现的“寻踪”主题,就足以让我心潮澎湃。韦力先生以他对传统文化的深刻理解和敏锐的观察力,带领我们去“觅诗”,去追寻那些遗落在时间里的文化印记。我猜想,这本书并非是枯燥的学术论述,而是充满了故事性和人文关怀。他或许会行走在古老的街巷,触摸斑驳的石墙,在那些被遗忘的角落里,发现被时光尘封的诗篇,并将其与身边的遗迹巧妙地联系起来。这种将抽象的诗歌与具象的遗迹相结合的创作手法,本身就充满了艺术的魅力。套装三册的厚度,也暗示了这是一次漫长而深入的文化旅程,我期待着在阅读过程中,能够增长见识,开阔视野,更重要的是,能够重新感受到中国传统文化的魅力与温度。我相信,这是一本能带给人惊喜和启迪的书。

评分读完《觅诗记》的序言,我便被作者韦力先生那深厚的学养和细腻的笔触所折服。他不仅仅是一个记录者,更是一个充满人文关怀的“考古者”,挖掘的不是器物,而是隐藏在遗迹背后的精神和情感。这本书以“觅诗”为线索,串联起无数与中国传统文化相关的遗迹,这本身就是一项极具挑战性和意义的工作。在信息爆炸的时代,我们很容易被快节奏的生活裹挟,遗忘那些承载着民族集体记忆的宝贵遗产。韦力先生用他的笔,为我们点亮了一盏灯,指引我们去重新发现、去珍视那些在时光长河中逐渐模糊的痕迹。我尤其欣赏他对细节的捕捉能力,寥寥数语,就能勾勒出遗迹的沧桑,以及隐藏在其间的文人雅士的踪迹。那种“抚今追昔”的感慨,那种对历史的敬畏之情,跃然纸上。我期待着在这三册书中,能与他一同走过江南的水乡,穿过北方的古道,在那些被遗忘的角落里,聆听历史的回响,感受诗歌的永恒魅力。这不仅仅是一本书,更是一次对文化根脉的追溯,一次对民族精神的致敬。

评分《觅诗记》这本书,从装帧到内容,都透着一股低调的奢华和匠心。韦力先生这次以“诗”作为切入点,去探寻那些散落在民间的文化遗迹,这种角度非常新颖。我想象中的阅读体验,会是跟着作者的文字,仿佛走进一幅幅流动的历史画卷。他会不会去那些名人故居,追溯他们当年的创作灵感?会不会去一些鲜为人知的古村落,发现那些朴实却充满诗意的民谣?书中的“传统文化遗迹”涵盖面应该很广,既有宏大的历史遗址,也可能有那些被遗忘的街巷、老宅,甚至是自然景观。而“诗”,则像是连接这些遗迹的灵魂,是让它们活起来的关键。我非常好奇作者是如何平衡学术性和可读性的,既要保证考证的严谨,又要让普通读者也能轻松地走进历史,体会其中的韵味。套装三册的规模,也让我预感到这是一次信息量极大的深度探索,我准备好投入大量的时间和精力,去慢慢品味,去感受中国传统文化的博大精深。

评分翻开《觅诗记》,首先映入眼帘的便是一种沉静而厚重的气息。韦力先生的作品,总能给人带来这种穿越时空的独特感受。这次他将目光投向了“传统文化遗迹”,并以“诗”为载体,这无疑是一次极富创意的尝试。我想,这本书不仅仅是对遗迹的简单记录,更是对其中蕴含的文化精神的挖掘和传承。我期待着,在作者的笔下,那些曾经孕育出无数优美诗篇的古老土地、建筑,能够重新焕发光彩。他会不会讲述关于某位诗人与某处遗迹之间动人的故事?会不会在寻访的过程中,解开一些历史的谜团,让我们对传统文化有更深层次的理解?我已经迫不及待地想知道,他会在哪些鲜为人知的地方,为我们呈现那些充满诗意的发现。三册的套装,也说明了这是一个庞大而系统的工程,我期待着能够在这场文化寻踪之旅中,获得知识的滋养,精神的洗礼。

评分这本书我刚拿到手,还没来得及深入阅读,但仅仅是翻看目录和一些插图,就足以让我对它充满期待。作者韦力这个名字,在我心中早已和“寻踪”二字紧密联系起来。他的作品,总是带着一种让人沉醉的烟火气和历史的厚重感,仿佛能穿越时空,将我带到那些古老而充满故事的角落。这次的《觅诗记》,单从书名就能感受到其中蕴含的诗意与探索精神。我尤其好奇的是,他将如何把“传统文化遗迹”与“诗”这两个看似疏离的概念巧妙地结合起来。是寻访与诗歌创作相关的古迹?还是在那些承载着历史风霜的遗迹中,发掘出被时光掩埋的诗句,重新赋予它们生命?这种跨界的视角,本身就充满了引人入胜的魅力。我已经迫不及待想看到作者是如何以他独特的笔触,将那些冰冷的石碑、斑驳的墙垣、寂寥的古道,化身为鲜活的诗篇,让我在阅读中感受到历史的温度,体味诗歌的意境。套装三册的体量,也预示着这是一次深入骨髓的文化漫游,我准备好沉浸其中,与作者一同踏上这场寻诗之旅。

评分哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

评分书已经收到了,读书日买的书,划算!

评分书便宜,送货慢了点,服务还是不错的

评分在京东买书就是好,省去了不少时间,关键价格还比书店里便宜。

评分读了书籍介绍,相信作者的学识,认为此书应该有教高的参考价值,所以买了这书,即便价格有些高。

评分很不错很不错

评分在京东买的东西不少,有自己的,也有别人的。要评价的太多了。也学一下别人弄个统一的吧。看到这个评价说明东西基本没问题。有问题的话,我会单独评价。还是蛮喜欢在京东购物,物流快,至今买过的东西还都基本满意。一般都是买自营。尤其是图书买的多。

评分书便宜,送货慢了点,服务还是不错的

评分满减的时候屯点书,有空的时候把电子设备放一边,多看看书吧。??

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![“小孩儿就这样”儿童心理成长故事书:最好的自己(套装8册) [1-3岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12139106/58c7b052N51a35cd8.jpg)