具体描述

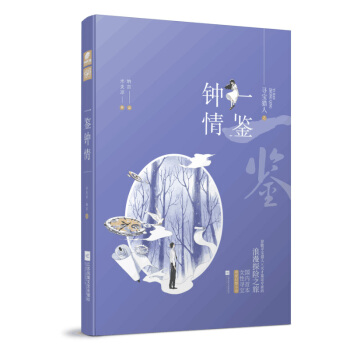

编辑推荐

和她一起看过十四年漫天飞雪

他不在意分别

只要她zui后仍会回到他身边

文物修复师X流浪翻译家

原地等候的爱

是把一生都给你

“你以后要是嫁不出去,我娶你,行吧?”

郑素年,你要说到做到。

内容简介

邵雪和郑素年同是故宫文物修复匠人的孩子,他们在同一条胡同长大。两人一同经历了非典岁月,长辈离世,古城拆迁,因为个性的差异而选择了截然不同的道路。邵雪受到素年母亲的影响,不愿为了爱情放弃自己未来无限的可能,两人终于在奥运来临之际分道扬镳。衰草枯杨,青春易过。一别经年之后,他们是否还会再次相聚?

作者简介

北风三百里,生于北方,四处游荡。

澳洲working holiday半旅半工中,下一个目标是去看非洲动物大迁徙与赫尔辛基的极光。

我周游世界,把听到的故事讲与世人听。

目录

第一章 今宵多珍重

第二章 有人曾青春,有人正青春

第三章 一夕之老

第四章 我们能给这个世界留下什么

第五章 万家灯火

第六章 故宫的花落了

第七章 一脚踏入成人世界

第八章 一朵花自有一朵花的命运

第九章 衰草枯杨,青春易过

第十章 隔山隔海会归来

第十一章 一别经年

第十二章 尘归尘,土归土

番外一 旧事隔天远

番外二 锦绣年华

后记

精彩书摘

第一章今宵多珍重

01.

“扶稳了没有?”

“扶稳了。”

“那我跳了啊。”

“跳吧。”

胡同不宽,门外坐了几个下棋的老头儿。正是下班的点,自行车的铃声回荡在狭长的空间里,惊得树上栖息的鸟雀“呼啦啦”飞起来一大片。

张祁和邵雪扶着桌子,桌子上放了把椅子,椅子上站了个人。郑素年弯着腰看了看高度,长腿一迈,稳稳地落到地面上。

居委会的阿姨仰着头在底下看:“行,还是咱们素年画得好。”

这黑板也不知道是谁给钉得那么高,每次画个宣传画都得爬上爬下。这次的主题是喜迎奥运,邵雪掰着手指头算,怎么算也觉得有点遥远。

“一迎迎六年。”她看着郑素年画的那几个系着红领巾的小人,“我都上大学了。”

“你当六年短啊,”阿姨使唤完他们就开始轰人了,“一转眼的事。”

郑素年刚画完板报,满手满脸都是粉笔灰。吃晚饭的点,邵雪边往家里走,边感叹:“这东西还真是遗传啊!你看晋阿姨的本行是古画临摹,素年哥就是随便画个画都比别人好看。”

“那也未必,”张祁存心找碴,“你爸还做钟表修复呢,可是你简直一电器杀手。你说说这些年,我们俩给你修了多少弄坏的遥控器和闹钟?”

郑素年叫住了他:“你说话悠着点,小心人家下次不帮你在卷子上签名了。”

邵雪写的字成熟,多次给考了低分的张祁在卷子上签名蒙混过关。郑素年一语惊醒梦中人,吓得张祁急忙凑过去给邵雪捏肩捶背:“哎哟,小雪,我刚是胡说的,我那儿还有一刚发的成绩单……”

“呸!”邵雪还捏着他这把柄等着敲诈呢,肩膀一甩,一溜烟进了自己家门。

一条胡同两面墙,内里的屋子延伸出千家万户。邵雪、郑素年和张祁,生于斯,长于斯。

其实胡同里这个年龄的小孩也不光他们仨,只不过正赶上他们的父母都在故宫文物保护的那个院子里做修复师。上一辈都是几十年同事兼邻居的交情,他们三个想不熟也难。

这个故事发生那年,邵雪初二,张祁初三,郑素年则已是重点中学高一在读。其实郑素年和张祁是一年生的,只不过他妈妈晋宁懒得带孩子,硬是早一年把他送进了幼儿园。

晋宁这个女人,不是凡人。

郑素年家离胡同口最近。他走进去的时候,一抬眼便看见自己爸爸郑津满头大汗地从厨房走出来。

“爸,”郑素年不用想都知道他妈在干吗呢,“您这又忙着呢?真是上得厅堂下得厨房啊。”

“你闭嘴吧,”郑津瞪他,“叫你妈出来吃饭。”

郑素年在门口拽了块毛巾,一边拍打自己身上的粉笔灰,一边往卧室走。打开门,晋宁抱着卷卫生纸,眼睛通红地转过脸看他。

他妈长得漂亮,这是同事们公认的。郑津有时候和自己儿子吹牛皮,回忆起当初他妈刚进修复室的样子,真是叫“一树桃花黯然失色,单位里所有适龄男青年全部蠢蠢欲动”。郑素年也不给自己亲爹面子,指着家里一书架的光碟问:“那她现在怎么成天看这些言情肥皂剧啊?”

那年郑素年十五岁,每次开家长会老师都要夸:“看你妈,长得那么漂亮,又留过学,行为举止那叫一个落落大方,怪不得把你教得这么优秀。”

郑素年脸上在笑,心里想的却是:我这么优秀还真全靠自己上进……

电视里在放《蓝色生死恋》,郑素年特别见不得一群男女哭哭啼啼的惨状,一指就把屏幕戳黑了。

“妈,吃饭了。”

晋宁“哦”了一声,平复了一会儿情绪,跟着一表人才却着实不是自己教育出来的儿子去客厅吃饭。她眼泪还没擦干净呢,就拽着郑津说:“那电视老有重影。”

郑津和邵雪她爸都是在修复室做钟表复原的,触类旁通地会修一切家用电器。自家媳妇有指示,郑津义不容辞:“先吃,吃完了我给你修。”

……

那一边,邵雪正对着一桌子菜难以下咽。

“妈,真不是我挑您毛病,”她放下筷子,“咱们手艺不好就做点家常的,我跟我爸都能忍,您干吗非要挑战自我玩创新呢?”

郁东歌扫了旁边的邵华一眼,对方立刻表明立场:“我觉着做得还行啊,就你难伺候。”

“一丘之貉。”

“会几个成语就瞎用。”郁东歌抄起筷子敲她的头,“不吃就滚,家里不差你这张嘴。”

邵雪立刻跳起来:“素年哥说他们家今天有排骨,那我去了啊……”

“坐下!”郁东歌柳眉倒竖,“都多大了,还天天黏着人家素年,我有几个同事直问我这闺女是不是已经嫁过去了。”

“素年那孩子挺好的。”邵华的神经一松懈下来,说话就有点不留神了,“我觉得可以。”

“当着孩子的面胡说八道,饭都堵不上你的嘴。”

眼看着郁东歌要发火,椅子对面的父女俩立刻老实下来,坐在椅子上安安稳稳地吃起郁东歌独创的黑暗料理来。

郁东歌也做文物修复,是纺织品修复组的组长,每天上班光跟针线过不去。她的耐心全留给了织品文物,回了家就变得脾气火爆。邵雪没胃口,吃了点米饭便出去和张祁、素年玩了,留下当妈的在家里长吁短叹。

前言/序言

楔子

2002年,北京。

那年大事不多,最激动人心的也就是六月份的巴西足球队继续毫无意外地夺得了世界杯的冠军。冬天如约而至,低温让胡同里的孩子都被父母用厚厚的棉衣、羽绒服裹成了蓬松的球。

不过那年下雪倒是很晚,所以两年后,有个声音沧桑的男人唱了一首烂大街的歌——《 2002年的第一场雪》。

2002年的第一场雪,比以往时候来得更晚一些。

迟,却足够浩瀚。天地间一片苍茫的白,让岁月的痕迹越发不明显。

邵雪也出生在这样一场大雪里。

那个年头的北京还没有雾霾,站在银锭桥上也还能望见西山。太阳稀薄地挂在天上,向地面投下暖融融的光。于邵雪而言,那些画面像是顽固地生长在脑海中一样,过了多少年都忘不掉。譬如,她和郑素年骑着自行车穿过北京城清晨的雾气,在金水河潺潺的流水声中抵达故宫朱红色的大门前。宫门一道道打开,鎏金的门钉点亮寂静的宫殿。再譬如太和殿前的积雪,雪地里蹦跳的麻雀,还有看门大爷手中虎虎生威的竹扫帚。

那是她的青春。

是她的,燃情岁月。

用户评价

这本书探讨的主题非常深刻,它触及了关于时间、记忆与身份认同的永恒命题。它没有直接给出答案,而是设置了一系列的谜团和象征,让读者主动参与到对意义的建构中来。我看重的是作者敢于直面人性的幽暗与光辉,笔下的角色都不是完美的,他们有缺点,有挣扎,正是这种真实性,才让他们显得如此立体可信。读完后,我花了很长时间去回味那些关于“失去”与“获得”的辩证关系,它迫使我去反思自己生活中那些看似理所当然的东西。这本书的后劲很足,不像有些小说,合上书本就忘了,它会像一颗种子一样,在你心里慢慢发芽,时不时冒出新的感悟。

评分我必须承认,这本书的语言风格对我来说是一种全新的体验。它没有过多华丽的辞藻堆砌,但每一个用词都精准到位,仿佛是经过千锤百炼的石头,打磨出了最光滑的棱角。尤其是当描述那些日常场景时,那种朴素中蕴含的力量感,让人印象深刻。它让我想起一些老一辈作家那种沉静而有力的笔调,不急不躁,却字字珠玑。读起来,就像是在聆听一位智者在讲述一段尘封已久的故事,语气平稳,内容却掷地有声。这种克制的美学,在现在这个追求速度和刺激的时代,显得尤为珍贵和难得。

评分这本书的结构布局实在是大开大合,叙事节奏的掌控力极强,让我在阅读过程中始终保持着高度的紧张感和好奇心。它巧妙地在宏大叙事和个体命运之间找到了一个绝佳的平衡点。我特别欣赏作者处理冲突的方式,不是简单地将好人与坏人对立,而是将人物置于一个复杂的人性困境中,让他们做出艰难的选择。那些关键转折点,处理得干净利落,却又充满了宿命感,每一次情节的推进都像是精心计算过的棋局,步步为营,引人入胜。读完一个章节,总有一种“原来如此”的豁然开朗,但随之而来的又是对下一段故事走向的强烈期待。这种行云流水的叙事感,很少在当代小说中见到了。

评分从装帧设计和排版来看,就能感受到出版方对这本书的用心程度。内页纸张的选择,字体的大小和行距,都极大地提升了阅读的舒适度。这对于一本需要沉浸式阅读的作品来说,至关重要。如果内容是灵魂,那么载体就是骨架,这本书的骨架非常扎实。至于情节推进,它更像是对某种生活哲学的具象化呈现。没有那种强硬的教导意味,一切都自然而然地在故事发展中渗透出来。它描绘的世界观是自洽且完整的,仿佛作者构建了一个独立于我们现实之外的、但逻辑清晰的小宇宙。每次拿起它,都像是一次短暂的“出走”,让我暂时忘却了外界的喧嚣,专注于那片文字构建的宁静之地。

评分这本书的文字就像一阵温柔的春风,拂过心田,带着一种说不清道不明的韵味。作者对人物情感的细腻捕捉,简直让人拍案叫绝。那些细微的表情变化,那些欲言又止的话语,都被描摹得栩栩如生。读着读着,我仿佛也成了书中的一员,与主人公一同经历着那些喜怒哀乐。尤其是在描写那些关于故土情深和岁月流转的部分,那种深沉的眷恋和无可奈何的惆怅,真实得让人忍不住红了眼眶。它不是那种轰轰烈烈的史诗,而更像是一首悠长婉转的小令,需要静下心来细细品味,才能体会到其中蕴含的深厚底蕴。那种对传统生活细节的尊重和还原,也让人倍感亲切,仿佛能闻到老物件上特有的陈旧气息。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有