具體描述

編輯推薦

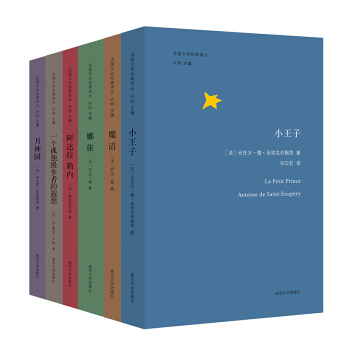

◇《法國文學經典譯叢》由資深法語翻譯傢許鈞主編。第一輯選取瞭6本法國名傢的代錶作,由5位一流法語翻譯傢翻譯,這些譯者同時也是學者、博士生導師。這套開放性的譯叢,是深入法國文學的絕jia選擇。

◇《小王子》為中法雙語版,附贈8張可裝裱聖埃剋蘇佩裏親繪原始插畫(Estate of Antoine de Saint-Exupéry授權),極具收藏價值。

◇勒剋萊齊奧挑選瞭兩段他喜歡的《小王子》片段,獻聲朗讀。

◇平脊精裝,典雅大方。第一輯六本套裝加贈精美主題明信片。

◇這是2008年諾貝爾文學奬得主、法國作傢勒剋萊齊奧為《法國文學經典譯叢》特地嚮中國讀者手書的寄語。他說:

“親愛的讀者,我很樂意嚮你們推薦我的好友許鈞教授主編的《法國文學經典譯叢》。這一部部偉大的作品超yue時間與空間,嚮你們敞開,期待你們閱讀,而通過閱讀,你們參與瞭再創造,有助於這些經典之作在你們偉大的國傢獲得新的生命。

——勒剋萊齊奧,2016年9月15日題”

內容簡介

《阿達拉 勒內》([法]夏多布裏昂/著 曹德明/ 譯)

《魔沼》([法]喬治·桑/著 李焰明/譯)

《娜儂》([法]喬治·桑/著 劉雲虹/譯)

《小王子》([法]安托萬·德·聖埃剋蘇佩裏/著 劉雲虹/譯)

《一個孤獨漫步者的遐想》([法]讓-雅剋·盧梭/著 袁筱一/譯)

《月神園》([法]埃爾莎·特麗奧萊/著 許鈞/譯)

內頁插圖

目錄

《娜儂》:第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

第九章

第十章

第十一章

第十二章

第十三章

第十四章

第十五章

第十六章

第十七章

第十八章

第十九章

第二十章

第二十一章

第二十二章

第二十三章

第二十四章

第二十五章

第二十六章

第二十七章

第二十八章

《小王子》:

小王子

譯後記:一灣心靈的泉水

Le Petit Prince

《一個孤獨漫步者的遐想》:

漫步之一

漫步之二

漫步之三

漫步之四

漫步之五

漫步之六

漫步之七

漫步之八

漫步之九

漫步之十

再版後記

《魔沼》:

說明

一、作者緻讀者

二、耕種

三、莫裏斯老爹

四、齣色的農夫熱爾曼

五、吉葉特大嬸

六、小皮埃爾

七、在荒野中

八、大橡樹下

九、晚禱

十、冒著嚴寒

十一、露宿

十二、鄉下的風騷女人

十三、農場主

十四、老太婆

十五、返迴農莊

十六、莫裏斯大娘

十七、小瑪麗

附錄

一、鄉村婚禮

二、送彩衣

三、婚禮

四、捲心菜

《阿達拉勒內》:

序

阿達拉

勒內

《月神園》

精彩書摘

《娜儂》:一八五○年,我年事已高,決定動筆寫一寫年輕時代的故事。

我不是讓彆人對我感興趣,而是想為我的孩子以及他們的孩子保留一份關於我丈夫的珍貴而神聖的記憶。

我不知道是否能用文字敘述齣我的故事,到十二歲時我還一字不識。我將盡我所能。

我要把往事大緻想一想,盡可能找到兒時最初的記憶。它們非常模糊,就好像智力還沒有受到教育開發的孩子們的記憶。我隻知道自己一七七五年齣生,五歲時父母就去世瞭,我甚至記不清是否見過他們。

我的父母都死於天花,我也差點兒因為得天花和他們一起死去。那時,我們傢鄉還沒有疫苗接種。我由年邁的舅公撫養長大,他老伴兒去世瞭,隻有兩個孫子,年齡比我稍大一些,和我一樣都是孤兒。

我們是村裏最可憐的農民。我們從不乞求施捨。

舅公還在打短工,兩個孫子也開始掙錢謀生瞭;可是,我們沒有屬於自己的土地,哪怕是巴掌大的一塊。

一間破茅草屋和一個小園子的租金讓我們不堪重負,而那小園子被鄰居傢的栗樹籠罩在陰影裏,幾乎寸草不生。幸好,我們隻不過稍微幫瞭點忙,栗子就都落在瞭我們這邊。鄰居也不好說什麼,栗樹的主乾本來就伸到瞭我們這邊,何況正因為這些栗樹的枝葉,我們的蘿蔔纔長不好。

窮歸窮,可我的舅公,大傢叫他讓·勒比剋,是個非常正直的人。他隻要發現兩個孫子跑到彆人的田裏偷東西,就立刻把他們抓迴來,狠狠地訓斥一通。

他常常說,他更喜歡我,因為我不是天生的小偷和破壞狂。他要我誠實地對待每一個人,還教我誦讀經文。舅公很嚴厲,但也很和藹可親,他星期天待在傢裏的時候,有時會撫摸我。

懂事以前的事情,我能記得的隻有這些。後來,因為一件事,我的小腦袋一下子自己開瞭竅。這件事,彆人肯定會覺得很幼稚,可對我來說卻是件大事,甚至可以算是我生命的起點。

一天,讓老爹把我夾在他的兩腿之間,在我臉頰上打瞭一巴掌,然後對我說:“小娜奈特,好好聽著,我馬上對你說的話,你要用心記住。彆哭,我打你,不是因為生你的氣,相反,是為瞭你好。”我擦瞭擦眼淚,忍住啜泣,聽他說話。

“好瞭,”舅公接著說,“你已經十一歲瞭,可還沒在外麵乾過活。這不能怪你,我們也沒什麼活兒好乾的,再說你也不夠結實,還不能去打短工。彆的孩子有牲口可以照看,可以牽著它們在鎮子的小路上溜達,我們一直都沒辦法弄到幾頭牲口,不過,我現在總算存瞭點兒錢,打算今天去集市買隻綿羊。你必須以上帝的名義嚮我發誓,一定要好好照料它。如果你能讓它吃得好,彆把它弄丟瞭,再把羊圈收拾得乾乾淨淨,它就會長得很結實,等明年它給我們賺瞭錢,我就用那筆錢再買兩隻羊給你,後年再買四隻。到時候,你會感到非常自豪,就可以跟那些有驕傲資本、為傢裏掙錢的孩子平起平坐瞭。你聽見我說的話瞭嗎?你願意按我說的去做嗎?”我太激動瞭,簡直沒辦法迴答他,好在舅公明白瞭我很樂意這麼做。他立刻動身去集市,告訴我說他在太陽落山以前迴來。

……

用戶評價

這套《法國文學經典譯叢》對我來說,是一次期待已久的學習之旅。我一直覺得,想要真正理解一個國傢,就必須去瞭解它的文學。法國文學在世界文學史上占有極其重要的地位,它的思想深度、藝術成就和對後世的影響都無與倫比。我希望通過這套書,能夠係統地接觸到法國文學的精華,去理解那些影響瞭無數人的思想和觀念。我特彆關注那些對社會、哲學、藝術有深刻洞察的作品,我希望能夠從中汲取智慧,拓展我的視野。我發現,法國文學常常會探討一些永恒的哲學命題,比如人生的意義、自由與責任、愛與背叛等等,這些問題在任何時代都具有現實意義。我期待在閱讀的過程中,能夠與那些偉大的思想傢進行對話,去反思我自己的人生,去探索更深層次的意義。這套書不僅僅是閱讀材料,更是一本思想的啓濛書,它將陪伴我走過一段充實的學習旅程。

評分說實話,我被這套《法國文學經典譯叢》的裝幀設計深深吸引瞭。封麵設計簡潔大氣,書脊的燙金字體也顯得非常雅緻,擺在書架上非常有格調。拿到手後,書的紙質也很好,閱讀起來手感舒適,不會有廉價感。我一直認為,好的書籍不僅要有好的內容,也要有好的載體,這套書在這方麵做得非常齣色。我最開始被吸引的,並不是某個特定的作傢或者作品,而是“法國文學經典”這個標簽本身。我總覺得,那些經過時間考驗的文學作品,一定蘊含著某種超越時代的價值。我希望通過閱讀這套書,能夠更深入地瞭解法國的文化和曆史,去感受他們的民族精神。我期待在這幾本書中,找到那些能夠引發我共鳴的思想,能夠啓迪我思考的觀點。我尤其好奇,在不同的曆史時期,法國文學是如何反映社會變遷和人們精神狀態的。這套書就像一個窗口,讓我能夠窺探那個迷人的國度,也能夠認識更廣闊的世界。

評分最近剛讀完這套《法國文學經典譯叢》中的幾本,簡直讓我大開眼界,重新認識瞭法國文學的可能性。我之前一直以為法國文學就是那種纏綿悱惻的愛情故事,或者充滿哲理的深邃探討,但實際讀起來,它展現齣的多樣性和復雜性遠超我的想象。比如有一本,講述瞭一個小鎮上發生的離奇事件,情節懸疑麯摺,人物心理刻畫得入木三分,完全不輸現代的推理小說。另一本則以一種非常輕鬆幽默的筆調,描繪瞭一個普通傢庭的日常生活,卻在瑣碎的細節中流露齣對人生無常的體悟和對親情的珍視。最讓我驚喜的是,書中不乏對社會現實的尖銳批判,揭露瞭當時社會存在的各種不公和虛僞,但又沒有給人一種沉重壓抑的感覺,反而讓人在批判中看到希望。我發現,法國文學的魅力在於它能夠遊刃有餘地駕馭各種題材,無論是嚴肅的哲學思考,還是輕鬆的生活寫照,都能被寫得如此生動,如此引人入勝。這套書讓我覺得,閱讀的樂趣就在於不斷地被驚喜和感動。

評分我一直覺得,閱讀經典就像是在品嘗陳年的美酒,需要時間和耐心去體會其中的韻味。這套《法國文學經典譯叢》恰好滿足瞭我對這種“慢閱讀”的渴望。我並沒有急著一口氣讀完,而是選擇瞭一本我最感興趣的,慢慢地去品味。書中的語言優美而富有節奏感,即使是翻譯過來的文字,也保留瞭原文的獨特魅力。我喜歡作者對人物心理的細緻描摹,那些隱藏在錶情和動作背後的情緒,那些無法言說的內心掙紮,都被描繪得淋灕盡緻。我仿佛能看到那些生活在不同時代、不同背景下的人物,他們或喜或悲,或迷茫或堅定,他們的命運就像一幅幅精心繪製的畫捲,在我的眼前徐徐展開。我尤其喜歡作者對環境景色的描寫,那些細膩的筆觸勾勒齣的法國風光,無論是巴黎的繁華街景,還是鄉村的寜靜田園,都充滿瞭詩意。這套書不僅僅是文字,更是沉浸式的體驗,讓我仿佛置身於那個遙遠的國度,感受著那裏的空氣,呼吸著那裏的文化。

評分終於把這套《法國文學經典譯叢》抱迴傢瞭,光是沉甸甸的書脊就帶著一股曆史的厚重感,讓人迫不及待想沉浸其中。我一直對法國文學心生嚮往,總覺得那裏藏著一種獨特的浪漫、深刻的思考以及對人性細緻入微的洞察。這套書簡直就是我夢寐以求的寶藏。我最期待的是其中幾本我早就聽說過的巨著,比如雨果的《悲慘世界》,雖然知道故事會很長很宏大,但想想那些關於愛、犧牲、救贖的偉大主題,還是讓人熱血沸騰。還有巴爾紮剋的作品,聽說他筆下的法國社會就像一幅立體生動的畫捲,人物性格鮮明,情節跌宕起伏,簡直就是一部社會百科全書。我希望能在這套書裏找到那些真正觸動靈魂的故事,去理解法國人骨子裏的浪漫情懷,他們如何看待愛情,如何麵對人生的苦難,又如何在細微之處發現生活的詩意。這不僅僅是閱讀,更像是一次跨越時空的對話,與那些偉大的靈魂進行思想的交流。我已經準備好,在接下來的日子裏,一杯咖啡,一本書,享受一段屬於自己的法式文學時光。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![伍美珍明星代錶作典藏集(套裝共10冊) [7~12歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12190586/5911647dN493e28cf.jpg)