具体描述

编辑推荐

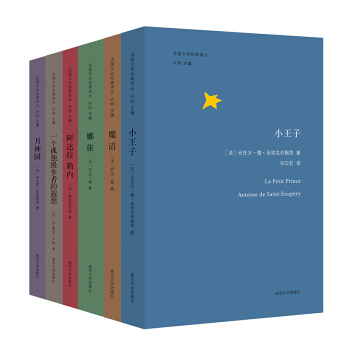

◇《法国文学经典译丛》由资深法语翻译家许钧主编。第一辑选取了6本法国名家的代表作,由5位一流法语翻译家翻译,这些译者同时也是学者、博士生导师。这套开放性的译丛,是深入法国文学的绝jia选择。

◇《小王子》为中法双语版,附赠8张可装裱圣埃克苏佩里亲绘原始插画(Estate of Antoine de Saint-Exupéry授权),极具收藏价值。

◇勒克莱齐奥挑选了两段他喜欢的《小王子》片段,献声朗读。

◇平脊精装,典雅大方。第一辑六本套装加赠精美主题明信片。

◇这是2008年诺贝尔文学奖得主、法国作家勒克莱齐奥为《法国文学经典译丛》特地向中国读者手书的寄语。他说:

“亲爱的读者,我很乐意向你们推荐我的好友许钧教授主编的《法国文学经典译丛》。这一部部伟大的作品超yue时间与空间,向你们敞开,期待你们阅读,而通过阅读,你们参与了再创造,有助于这些经典之作在你们伟大的国家获得新的生命。

——勒克莱齐奥,2016年9月15日题”

内容简介

《阿达拉 勒内》([法]夏多布里昂/著 曹德明/ 译)

《魔沼》([法]乔治·桑/著 李焰明/译)

《娜侬》([法]乔治·桑/著 刘云虹/译)

《小王子》([法]安托万·德·圣埃克苏佩里/著 刘云虹/译)

《一个孤独漫步者的遐想》([法]让-雅克·卢梭/著 袁筱一/译)

《月神园》([法]埃尔莎·特丽奥莱/著 许钧/译)

内页插图

目录

《娜侬》:第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

第九章

第十章

第十一章

第十二章

第十三章

第十四章

第十五章

第十六章

第十七章

第十八章

第十九章

第二十章

第二十一章

第二十二章

第二十三章

第二十四章

第二十五章

第二十六章

第二十七章

第二十八章

《小王子》:

小王子

译后记:一湾心灵的泉水

Le Petit Prince

《一个孤独漫步者的遐想》:

漫步之一

漫步之二

漫步之三

漫步之四

漫步之五

漫步之六

漫步之七

漫步之八

漫步之九

漫步之十

再版后记

《魔沼》:

说明

一、作者致读者

二、耕种

三、莫里斯老爹

四、出色的农夫热尔曼

五、吉叶特大婶

六、小皮埃尔

七、在荒野中

八、大橡树下

九、晚祷

十、冒着严寒

十一、露宿

十二、乡下的风骚女人

十三、农场主

十四、老太婆

十五、返回农庄

十六、莫里斯大娘

十七、小玛丽

附录

一、乡村婚礼

二、送彩衣

三、婚礼

四、卷心菜

《阿达拉勒内》:

序

阿达拉

勒内

《月神园》

精彩书摘

《娜侬》:一八五○年,我年事已高,决定动笔写一写年轻时代的故事。

我不是让别人对我感兴趣,而是想为我的孩子以及他们的孩子保留一份关于我丈夫的珍贵而神圣的记忆。

我不知道是否能用文字叙述出我的故事,到十二岁时我还一字不识。我将尽我所能。

我要把往事大致想一想,尽可能找到儿时最初的记忆。它们非常模糊,就好像智力还没有受到教育开发的孩子们的记忆。我只知道自己一七七五年出生,五岁时父母就去世了,我甚至记不清是否见过他们。

我的父母都死于天花,我也差点儿因为得天花和他们一起死去。那时,我们家乡还没有疫苗接种。我由年迈的舅公抚养长大,他老伴儿去世了,只有两个孙子,年龄比我稍大一些,和我一样都是孤儿。

我们是村里最可怜的农民。我们从不乞求施舍。

舅公还在打短工,两个孙子也开始挣钱谋生了;可是,我们没有属于自己的土地,哪怕是巴掌大的一块。

一间破茅草屋和一个小园子的租金让我们不堪重负,而那小园子被邻居家的栗树笼罩在阴影里,几乎寸草不生。幸好,我们只不过稍微帮了点忙,栗子就都落在了我们这边。邻居也不好说什么,栗树的主干本来就伸到了我们这边,何况正因为这些栗树的枝叶,我们的萝卜才长不好。

穷归穷,可我的舅公,大家叫他让·勒比克,是个非常正直的人。他只要发现两个孙子跑到别人的田里偷东西,就立刻把他们抓回来,狠狠地训斥一通。

他常常说,他更喜欢我,因为我不是天生的小偷和破坏狂。他要我诚实地对待每一个人,还教我诵读经文。舅公很严厉,但也很和蔼可亲,他星期天待在家里的时候,有时会抚摸我。

懂事以前的事情,我能记得的只有这些。后来,因为一件事,我的小脑袋一下子自己开了窍。这件事,别人肯定会觉得很幼稚,可对我来说却是件大事,甚至可以算是我生命的起点。

一天,让老爹把我夹在他的两腿之间,在我脸颊上打了一巴掌,然后对我说:“小娜奈特,好好听着,我马上对你说的话,你要用心记住。别哭,我打你,不是因为生你的气,相反,是为了你好。”我擦了擦眼泪,忍住啜泣,听他说话。

“好了,”舅公接着说,“你已经十一岁了,可还没在外面干过活。这不能怪你,我们也没什么活儿好干的,再说你也不够结实,还不能去打短工。别的孩子有牲口可以照看,可以牵着它们在镇子的小路上溜达,我们一直都没办法弄到几头牲口,不过,我现在总算存了点儿钱,打算今天去集市买只绵羊。你必须以上帝的名义向我发誓,一定要好好照料它。如果你能让它吃得好,别把它弄丢了,再把羊圈收拾得干干净净,它就会长得很结实,等明年它给我们赚了钱,我就用那笔钱再买两只羊给你,后年再买四只。到时候,你会感到非常自豪,就可以跟那些有骄傲资本、为家里挣钱的孩子平起平坐了。你听见我说的话了吗?你愿意按我说的去做吗?”我太激动了,简直没办法回答他,好在舅公明白了我很乐意这么做。他立刻动身去集市,告诉我说他在太阳落山以前回来。

……

用户评价

最近刚读完这套《法国文学经典译丛》中的几本,简直让我大开眼界,重新认识了法国文学的可能性。我之前一直以为法国文学就是那种缠绵悱恻的爱情故事,或者充满哲理的深邃探讨,但实际读起来,它展现出的多样性和复杂性远超我的想象。比如有一本,讲述了一个小镇上发生的离奇事件,情节悬疑曲折,人物心理刻画得入木三分,完全不输现代的推理小说。另一本则以一种非常轻松幽默的笔调,描绘了一个普通家庭的日常生活,却在琐碎的细节中流露出对人生无常的体悟和对亲情的珍视。最让我惊喜的是,书中不乏对社会现实的尖锐批判,揭露了当时社会存在的各种不公和虚伪,但又没有给人一种沉重压抑的感觉,反而让人在批判中看到希望。我发现,法国文学的魅力在于它能够游刃有余地驾驭各种题材,无论是严肃的哲学思考,还是轻松的生活写照,都能被写得如此生动,如此引人入胜。这套书让我觉得,阅读的乐趣就在于不断地被惊喜和感动。

评分我一直觉得,阅读经典就像是在品尝陈年的美酒,需要时间和耐心去体会其中的韵味。这套《法国文学经典译丛》恰好满足了我对这种“慢阅读”的渴望。我并没有急着一口气读完,而是选择了一本我最感兴趣的,慢慢地去品味。书中的语言优美而富有节奏感,即使是翻译过来的文字,也保留了原文的独特魅力。我喜欢作者对人物心理的细致描摹,那些隐藏在表情和动作背后的情绪,那些无法言说的内心挣扎,都被描绘得淋漓尽致。我仿佛能看到那些生活在不同时代、不同背景下的人物,他们或喜或悲,或迷茫或坚定,他们的命运就像一幅幅精心绘制的画卷,在我的眼前徐徐展开。我尤其喜欢作者对环境景色的描写,那些细腻的笔触勾勒出的法国风光,无论是巴黎的繁华街景,还是乡村的宁静田园,都充满了诗意。这套书不仅仅是文字,更是沉浸式的体验,让我仿佛置身于那个遥远的国度,感受着那里的空气,呼吸着那里的文化。

评分终于把这套《法国文学经典译丛》抱回家了,光是沉甸甸的书脊就带着一股历史的厚重感,让人迫不及待想沉浸其中。我一直对法国文学心生向往,总觉得那里藏着一种独特的浪漫、深刻的思考以及对人性细致入微的洞察。这套书简直就是我梦寐以求的宝藏。我最期待的是其中几本我早就听说过的巨著,比如雨果的《悲惨世界》,虽然知道故事会很长很宏大,但想想那些关于爱、牺牲、救赎的伟大主题,还是让人热血沸腾。还有巴尔扎克的作品,听说他笔下的法国社会就像一幅立体生动的画卷,人物性格鲜明,情节跌宕起伏,简直就是一部社会百科全书。我希望能在这套书里找到那些真正触动灵魂的故事,去理解法国人骨子里的浪漫情怀,他们如何看待爱情,如何面对人生的苦难,又如何在细微之处发现生活的诗意。这不仅仅是阅读,更像是一次跨越时空的对话,与那些伟大的灵魂进行思想的交流。我已经准备好,在接下来的日子里,一杯咖啡,一本书,享受一段属于自己的法式文学时光。

评分这套《法国文学经典译丛》对我来说,是一次期待已久的学习之旅。我一直觉得,想要真正理解一个国家,就必须去了解它的文学。法国文学在世界文学史上占有极其重要的地位,它的思想深度、艺术成就和对后世的影响都无与伦比。我希望通过这套书,能够系统地接触到法国文学的精华,去理解那些影响了无数人的思想和观念。我特别关注那些对社会、哲学、艺术有深刻洞察的作品,我希望能够从中汲取智慧,拓展我的视野。我发现,法国文学常常会探讨一些永恒的哲学命题,比如人生的意义、自由与责任、爱与背叛等等,这些问题在任何时代都具有现实意义。我期待在阅读的过程中,能够与那些伟大的思想家进行对话,去反思我自己的人生,去探索更深层次的意义。这套书不仅仅是阅读材料,更是一本思想的启蒙书,它将陪伴我走过一段充实的学习旅程。

评分说实话,我被这套《法国文学经典译丛》的装帧设计深深吸引了。封面设计简洁大气,书脊的烫金字体也显得非常雅致,摆在书架上非常有格调。拿到手后,书的纸质也很好,阅读起来手感舒适,不会有廉价感。我一直认为,好的书籍不仅要有好的内容,也要有好的载体,这套书在这方面做得非常出色。我最开始被吸引的,并不是某个特定的作家或者作品,而是“法国文学经典”这个标签本身。我总觉得,那些经过时间考验的文学作品,一定蕴含着某种超越时代的价值。我希望通过阅读这套书,能够更深入地了解法国的文化和历史,去感受他们的民族精神。我期待在这几本书中,找到那些能够引发我共鸣的思想,能够启迪我思考的观点。我尤其好奇,在不同的历史时期,法国文学是如何反映社会变迁和人们精神状态的。这套书就像一个窗口,让我能够窥探那个迷人的国度,也能够认识更广阔的世界。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![伍美珍明星代表作典藏集(套装共10册) [7~12岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12190586/5911647dN493e28cf.jpg)