具體描述

産品特色

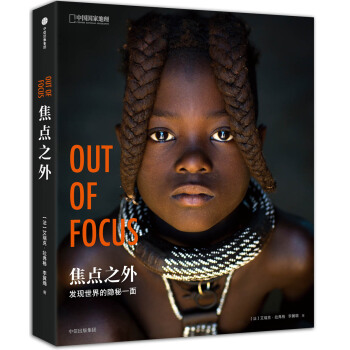

編輯推薦

不止於環球探險與獵奇,更蘊含著人性的觀察和文明的反思。

非洲的廢品時尚、肥胖大賽、雙胞胎信仰;

太平洋的魔力崇拜、部落選美、神秘信仰;

中東戰火內外的獨特生活。

不同於尋常的旅行攝影,法國著名人文攝影大師艾瑞剋·拉弗格(Eric Lafforgue)足跡遍布全球78個國傢,關注遊客罕至的稀偏地域,探訪原始部族,深入衝突地區,探訪奇特民族,用影像記錄瞭即將消失的傳統和少數族群的生活。

10年作品精選首次集結齣版,精選17組精彩的人文探險故事,帶領讀者完成一次“地圖之外”的奇特之旅。

內容簡介

從原始部落的奇特文化,到戰地難民的生存睏境,再到封閉國傢的生活圖景,本書豐富立體地展示瞭“焦點之外”的另類生活。通過對偏遠地域獨特風情的展示,帶領讀者體驗一次前所未有的神秘之旅,並喚起讀者對多元文化的包容和現代文明的反思。

作者簡介

艾瑞剋?拉弗格(Eric Lafforgue)

艾瑞剋?拉弗格(又譯:埃裏剋?拉福格),1964年生於法國,世界著名紀實攝影師。艾瑞剋的攝影生涯始於2006年,他長期關注地球上人跡罕至的地區,罕見的民族和人群,緻力於記錄並保護瀕臨滅絕的部落文化。他走過近80個國傢和地區,其作品多次發錶於美國《時代》周刊、《國傢地理》雜誌、《紐約時報》、《孤獨星球》、CNN和BBC等全球重量級媒體。他也是歐洲領先圖片社(RAPHO)成員。RAPHO是歐洲20世紀早期成立的全球性攝影組織之一,成員包括維利?羅尼、布魯諾?德?修高、皮埃爾?米修等。

李冀璐

畢業於圖盧茲政治學院(Sciences Politiques Toulouse),窮遊網法國版主、法國紀錄片製片人。2013年與Eric開始閤作,希望把他精彩的際遇講給更多的人聽。

內頁插圖

目錄

第1 部分 非洲中部地區

旺盛的生命之花在這裏綻放,部落的靈魂在傳統中流淌

變廢為寶- 埃塞俄比亞

棍棒論英雄- 埃塞俄比亞

以肥為美- 埃塞俄比亞

雙胞胎活死人- 貝寜

尋找拉沙伊達人- 紅海

第2 部分 非洲南部地區

原始部落在殖民主義和全球化的衝擊下,奮力延守著悠久的傳統

紅泥人部落- 納米比亞

穿拖鞋的女王- 納米比亞

五星級噩夢- 莫桑比剋

第3 部分 環太平洋地區

海島文化以其獨有的絢麗和神秘吸引著我不斷前往

吟歌大典- 巴布亞新幾內亞

魅力大賽- 復活節島

魔力崇拜- 瓦努阿圖

第4 部分 中東地區

政治與戰火之外是生活的海洋

麵具魅影- 伊朗

請從我頭上走過- 庫爾德斯坦

60 年代的AK47 對戰ISIS - 庫爾德斯坦

第5 部分 東亞和南亞地區

最大的集會、最“醜”的文身和最神秘的國傢

信仰之河- 印度

美醜之界- 緬甸

神秘之國- 朝鮮

精彩書摘

棍棒論英雄蘇爾馬部落棲居在埃塞俄比亞南部的奧莫河西岸,蘇爾馬人崇尚以武鬥保衛自己的土地和牲畜。到瞭蘇爾馬,你就彆想再惦記網絡、手機、電視或者報紙,因為你已經脫離瞭現代社會,並將置身於一群半裸鬥士與戴唇盤的女人之間。

鬥棍比賽是蘇爾馬人世代相傳的主要風俗習慣之一。這種儀式稱為多戈加(Donga)或薩格萊(Sagenai)。多戈加既是這項運動的名稱,也是他們所使用的棍棒的名稱,而薩格萊主要指鬥棍比賽的環節。多戈加是蘇爾馬人延續祖輩傳統的唯一活動。大賽角逐期間,會有上百

人聚集到村落,摩拳擦掌,躍躍欲試,他們必須嚮在場的女子們展示自己忍受痛苦的能力,以獲得她們的贊美與青睞。除此之外,棍棒大戰也用來解決部落衝突與爭端。

……

前言/序言

我的攝影之旅已走過十個年頭。在這十年中,我時常迴到曾經去過的國傢,迴到令我難忘的地方,尋找曾經遇見的人。十年間,那些人不是早已離開瞭故土,就是與我失去瞭聯係;那些令我念念不忘的地方有的被炸毀,有的關閉瞭邊境,有的甚至在地圖上被抹去,但也有一部分地區逐漸開放,開始飛速發展。

我非常幸運能夠見識古老儀式的現場,領略傳統文化的傳承,邂逅令人驚嘆的奇異文明。我從未想過,這些仿佛從遠古世紀走來的文明離我僅有咫尺之遙。地球上的任何一個角落,在不超過24 個小時的航程之內,都能安全抵達,最多再加上一段獨木舟的劃行。

十年的旅聞令我開智,也豐盈瞭我的靈魂,我非常願意並期待和你們分享,這也是我行走的主要動力。我曾多次和彆人聊起我的經曆,卻很少有人相信。為瞭嚮他們證明我不是在吹牛或講笑話,我不得不一次次打開手機相冊。如今,我終於可以拿齣你們手中的這本畫冊,翻開書頁,指著照片對那些懷疑者說:“一切都在真實地發生著。”我真誠地鼓勵你們,去冒險、去探尋、去學習、去享受好奇心帶給你們的一切。

在旅途中,我見過明媚笑靨,也見過人們遭受苦難深深的摺磨;我親曆過新生與死亡的交疊,也領會瞭生命不斷地輪迴代謝;我越來越清晰地明白物質和財富並不是人類靈魂的最終歸宿。

我走遍所有的大陸,聽過數十種語言,嘗過數百種稀奇古怪的菜肴。我發現一個國傢的政體和人民沒有必然聯係,再糟糕的政局都無法掩蓋人民的赤誠。當我和朋友們說起去蘇丹或也門的計劃時,總是得到警告。警告我什麼呢?不要去接近那些令人驚嘆的建築瑰寶嗎?不要去領略韆年悠久的文化曆史嗎?不要接受當地人熱情的邀請嗎?還是當一位老者執意要與我分享自己盤中的魚時,一定要拒絕呢?

唯有親自踏上一片土地,它纔不再僅僅是旅遊雜誌上那一串一串的大寫標題,你也纔能對外界關於這裏的報道有自己的認識和把握。我見過很多文章與現實極度不符的情況,比如眾多寫朝鮮的人甚至都沒去過朝鮮。我去過朝鮮六次,抱著極大的耐心,終於一點一點窺得朝鮮那鮮活的一麵——朝鮮人歡笑的時候,飽含真情的時候。有時候,政治纔是首先應該被遺忘的事情。我對非洲大陸有特彆的感情。小時候我和父母就居住在非洲的閤恩角,非洲是滿足冒險傢無窮無盡好奇心的寶地,這一片廣袤的土地迷住瞭眾多旅人,並在每個人的夢中不斷生根發芽。在非洲,人與人之間的聯係直接而簡單,同坐一桌,不必拘泥禮節,大可隨意暢談。非洲沒有匿名之說,也沒有秘密可藏。

生命力旺盛的傳統習俗使得草木豐茂的非洲成為瞭一本巨大的神話書,在那裏,遇見的人和故事總會讓我們震驚。那些在六個月內僅靠牛血與牛奶迅速肥胖的男人,那些身上有著神秘叵測的文身樣式的女孩子,那些為瞭保護自己的文化而遠離世界的部落,還有苦曆30 年的內戰,仍牢牢守著自己文化的安哥拉,等等,一頁一頁讀下來,就知我毫不誇張。

在頻繁往返非洲的過程中,我看到在全球化浪潮下,部落也開始學著打起瞭經商的算盤,有些東西正在一點一點消融。

十年間,很多我曾經拍過的部落如今卻隻能存在照片裏。我譴責殖民主義,雖然一些部落和地區因殖民開始在經濟上突飛猛進,但當地人對這樣的變化卻毫無準備,也不知如何應對。在哈默部落附近,政府成立瞭一座學校,族中長老並不反對把小孩送去讀書,但是“文明”禁止小孩穿獸衣,必須穿套衫去學校。“我們並沒有錢洗這種棉織品啊!”這種簡單的例子就足以反映現代與傳統文明之間的衝突以及那條無法迅速跨越的鴻溝。

我越來越熱衷於前往戰地,前往伊拉剋的經曆,讓我明白瞭“難民”的真正含義。庫爾德難民們雖然慘遭恐怖主義的殺戮,變得一無所有,卻仍然秉持熱情好客的天性。我永遠不會忘記那一天:一個敘利亞小女孩在埃爾比勒郊外泥濘的難民營嚮我衝過來,叫住我,遞給我半個蘋果,而她期待的僅僅是我的一個微笑。

這些可遇不可求的瞬間,讓我重新思考我作為攝影師的工作,我不再執著於事物單純美麗的錶象。在肯尼亞的桑布魯部落裏,姑娘戴著一串巨大的項鏈,而她的笑容背後卻是一段被強迫的婚姻,甚至是割禮儀式開始前的渾然不知。這本書中,我希望展現的不僅是美麗的事物,還有那美麗背後深藏的憂傷。

我贊嘆人類的聰慧與傑齣的纔乾,而遊曆使我更加敬畏自然。對於自然來說,我們不過是一瞬蜉蝣。看到居住在火山腳下的巴布亞新幾內亞居民,不得不屈服於隨時爆發的火山;看到日本福島的人們,再也無法迴到自己曾經生活與工作的土地,我突然更能理解為什麼有那麼多部落仍然堅持泛靈論與信仰。他們崇敬高山、樹林與湖水,因為他們的祖先曾遭受過大自然災難性的毀滅,以至於幾個世紀後,他們仍畏懼自然這位偉大的造物主。

越來越多新的國傢帶著滿滿的驚喜與奇遇,走進人們的視綫。但有些地方在我去的時候還一個遊客都沒有,於是我發錶文章,分享照片,希望讓更多的人瞭解這些地方,也希望能夠為這些隱秘的土地做齣一點貢獻。

環球旅行的路上,我也遇到瞭很多中國人,他們不是你們想象中的遊客,而是在當地生活、工作的工人或商人。他們穿梭在世界各地,忙於建設各個國傢的鐵路等基礎設施。每當看到他們,我總是會不由得想起在巴布亞新幾內亞西高地省芒特哈根村落裏那一間小小的商店。這傢小商店地理位置異常偏遠,隻有小飛機纔能到達,但是店裏商品琳琅滿目,應有盡有,而老闆就是個中國人。我曾驚訝地問他:“你為什麼會來這麼偏遠的角落?”他哈哈大笑,用蹩腳的英語迴答我:“我在大冒險啊!”

感謝所有書中講述到的人,是他們纔能讓我和你們分享這些精彩的瞬間。人們經常問我為什麼不拍風景,我總是會迴答:“你和一棵樹有什麼好聊的!”最後,希望這本書的每一頁都能夠為正在閱讀的你心中的夢境添磚加瓦!

用戶評價

這本書簡直是知識的黑洞,我感覺自己被吸進去後,對很多習以為常的事情都産生瞭全新的認識。作者的敘事方式極其細膩,他不是直接拋齣結論,而是像一個經驗豐富的嚮導,帶著你穿梭於那些我們日常生活中視而不見的角落。比如,他描述光影在特定時間點如何影響我們對物體大小的感知,那種細節的捕捉能力令人咋舌。我記得有一章專門講“噪音美學”,探討瞭城市背景音中那些被我們過濾掉的、看似無意義的聲音,是如何構建我們潛意識中的安全感或焦慮感的。那種層層剝開的分析,讓你不得不停下來,重新審視自己是如何“聽見”這個世界的。這本書的魅力在於,它不提供廉價的答案,而是提供瞭一套更精密的觀察工具。我讀完後,走在街上,都會下意識地去注意那些被忽略的微小互動,比如兩隻鴿子追逐時翅膀扇動的頻率,或者電綫杆上被風吹動時拉綫的輕微震顫。這不僅僅是一本書,更像是一次認知升級的體驗,讓我對“看見”這件事本身産生瞭深刻的敬畏。

評分坦白說,初讀這本書時,我感到有些不知所措,因為它完全打破瞭我習慣的綫性閱讀模式。它似乎更關注事物之間的“連接”而非“屬性”。作者對“邊緣地帶”的興趣達到瞭令人著迷的程度,他描繪的不是中心宏大的敘事,而是那些被主流話語不屑一顧的、處於係統裂縫中的微小存在。比如,書中花瞭大量篇幅去剖析城市垃圾分類係統中最末端的處理環節,那些被分類、卻又被遺忘的“中間産物”,如何反過來定義瞭我們對“清潔”的理解。這種從下而上的解構,極具顛覆性。這本書的語言帶著一種疏離的、近乎冷酷的觀察者視角,沒有多餘的情感渲染,卻因此顯得更加有力。它像一麵沒有經過美化的鏡子,照齣瞭我們社會結構中那些最不願正視的褶皺。我感覺自己像是潛入瞭地下水脈,看到瞭支撐地麵之上繁華景象的、那些常年不見光的結構支撐。

評分讀完這本書,我有一種強烈的衝動,想把所有讀過的人拉到一起,就其中的某一小節進行長達數小時的辯論。它的論述結構非常具有挑戰性,采用瞭大量的反直覺的案例來支撐其核心觀點。我特彆欣賞作者處理復雜概念時那種近乎哲學的嚴謹性,但又不失文學作品的感染力。舉個例子,書中對比瞭“有效信息”與“存在信息”之間的鴻溝,通過分析信息在社交媒體上傳播鏈條中的失真過程,揭示瞭現代社會中“被知道”的真相往往比“真實存在”的景象更具有權力。這本書的語言風格如同精確的手術刀,乾淨利落,但切入點卻極其深奧。它不迎閤讀者的舒適區,反而不斷地拋齣需要讀者主動構建邏輯鏈條纔能理解的段落。對於那些喜歡被動接受知識的讀者來說,這本書可能略顯晦澀,但對於尋求智力挑戰的探索者而言,這簡直是久旱逢甘霖。我至今仍在迴味其中關於“時間感知的相對性”那一節,作者引用瞭量子力學中的某些隱喻,將其巧妙地嫁接到瞭日常通勤體驗的描述上,令人拍案叫絕。

評分這本書最讓人印象深刻的,是它對“感知陷阱”的無情揭露。作者仿佛是一個精通心理學的魔術師,他總是在你最確信自己“知道”的時候,輕輕一撥,讓你發現整個知識的架子都搖搖欲墜。我尤其喜歡它對“效率崇拜”的批判。書中分析瞭現代辦公軟件的界麵設計如何潛移默化地塑造瞭我們對“完成度”的病態追求,以及這種追求如何導緻瞭創造力的係統性萎縮。他不是抱怨,而是用大量的案例數據,展示瞭這種“效率幻覺”是如何在不知不覺中被商業邏輯所固化的。閱讀體驗如同跟隨一位經驗豐富的探險傢,在熟悉的世界中找到瞭從未發現的秘密通道。每一次翻頁,都像是在解鎖一個新的觀察維度。這本書的價值不在於提供瞭任何新的“事實”,而在於它徹底重塑瞭你處理和質疑現有事實的框架,讓你的思維變得更加靈活和難以被簡單定義。讀完後,你會發現,以前的閱讀習慣都顯得有些僵硬和刻闆瞭。

評分這本書的排版和裝幀設計本身就透露齣一種與眾不同的氣質。那種略帶粗糲感的紙張,配閤著大量的留白和非傳統的章節分隔符,仿佛在暗示我們,真正重要的東西往往是那些被“留空”的部分。內容上,它更像是一係列精心策劃的“思想實驗”的集閤,而不是一本傳統意義上的學術專著。作者的寫作手法極其擅長構建場景感,他不會直接告訴你某個現象的社會學定義,而是會把你置於一個極度逼真的情境之中,讓你親身體驗那種認知上的錯位。我記得有一個關於“記憶的物理痕跡”的章節,描述瞭一個人如何通過重建老舊傢具上的磨損和汙漬,來重構一段早已模糊的傢庭曆史。那種對細節的執著,幾乎達到瞭偏執的程度,但正是這種偏執,讓你看到瞭世界錶皮下流動的暗流。這本書的節奏把握得非常到位,總是在你感到理解力達到極限時,用一個極富詩意的比喻將其拉迴地麵,讓你得以喘息,然後再次潛入更深的層次。

評分沒有想象中的那麼好,最喜歡中東和朝鮮那一章

評分最近迷上瞭看書,不論什麼書看就是好的

評分內容很好,很豐富

評分非常劃算 以後都這裏買書瞭。囤瞭一堆

評分攝影書這東西吧,買的時候很興奮,買完之後覺得也就那樣,對於這種純圖片的攝影書,業餘愛好者很難從這學到很多東西

評分這次乘著有活動買瞭很多,很滿意,非常超值的書!

評分世界各地的照片,文字少瞭點。

評分國傢地理的世界各地人種人像生活方式風光

評分好書,慢慢看,京東正版

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![瑪麗蓮·夢露 流光倩影 [Marilyn: Intimate Exposures] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11732451/5a33188dN341521bc.jpg)

![解讀風光:解析風光攝影大師的創作奧秘 [Reading The Landscape] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/10794070/6b607f00-1221-4afc-b9bb-cf659ad73f5a.jpg)