具体描述

编辑推荐

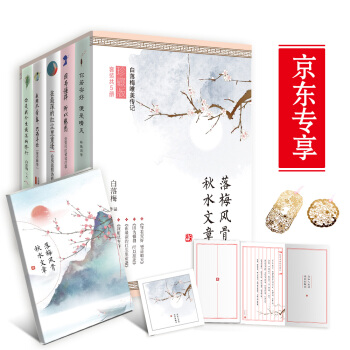

★汪曾祺,在自创的艺术形式中达到完美的大师级作家。其小说,被称为中国现代小说足以傲世的极少数重大收获之一★在汪曾祺先生自编文集基础上修订,注重系统性及版本价值。

★由设计师张胜先生精心设计,典雅大气,装帧雅致温润,布面精装,尽显纯正文学趣味。

★编校者曾参与新版《汪曾祺全集》精益求精,耗费十年心血,参校作者手稿、手校本及各种文集,力求当代文学新善本。

★《汪曾祺集》共十种,包括小说集四种:《邂逅集》《晚饭花集》《菰蒲深处》《矮纸集》;散文集六种:《晚翠文谈》《蒲桥集》《旅食集》《塔上随笔》《逝水》《独坐小品》。

★汪曾祺在现当代文学史上是一个比较特别的作家,他的作品远非“冲淡”、“闲适”、“京味”、“士大夫”等词语所能概括。从语言上讲,文艺评论家李陀说,汪曾祺是“把现代汉语从毛文体中解放出来这样的重大历史转变中的先行者”。他甚至断言,与尝试把口语融入写作的作家如老舍、赵树理相较,汪都更胜一筹。

★关于汪曾祺的散文、小说成就,有论者称,他的散文“浸透了古典中国的文化精髓,包括绝妙的机智和散淡的性情”;就小说的艺术成就而论,汪的作品“肯定是中国现代小说足以傲世的极少数重大收获之一”,汪曾祺可谓“二十世纪下半叶在自己独创的形式中达到艺术完美的惟一大师级中国小说家,其成就丝毫不亚于被国人津津乐道的博尔赫斯”。(张远山:《齐人物论》)

★这套重新编订的《汪曾祺集》,在汪曾祺先生自编文集的基础上编选修订,尽可能保留了各种文集本身的趣味;每部文集各自独立,又具一定的系统性;可以满足各个层面的汪曾祺先生的读者,也具有相当大的版本价值。

内容简介

本书收入作者以家乡为背景的自传体系列散文《逝水》,故以此为本集书名。《逝水》系列文章仍作为第一辑,其他文章围绕作者生活经历和感怀重新编选。第二辑大体是叙述个人生活,从故乡风物到故人往事,第三辑是情节不很集中的回忆。

作者简介

汪曾祺,江苏高邮人,一九二〇年生。-九三九年就读于西南联合大学,为沈从文先生的及门弟子。约-九四〇年开始发表散文及小说。大学时期受阿索林及弗吉尼亚?吴尔夫的影响,文字飘逸。以后备尝艰难辛苦,作品现实感渐强,也更致力于吸收中国文学的传统。毕业后曾做过中学教员,历史博物馆的职员。一九四九年以后,做了多年文学期刊编辑。曾编过《北京文艺》《说说唱唱》《民间文学》。一九六二年到北京京剧院担任编剧,直至离休。著有小说集《邂逅集》《晚饭花集》《菰蒲深处》《矮纸集》,散文集《蒲桥集》《晚翠文谈》《塔上随笔》《独坐小品》《旅食集》《逝水》等。精彩书评

曾祺的创作,不论采用何种形式,其精神所寄是“诗”。无论文体如何变换,结体的组织,语言的运用,光彩闪烁,炫人目睛,为论家视为“士大夫”气的,都是“诗”,是“诗”造成的效果。曾祺在文学上的“野心”是“打通”,打通诗与小说散文的界限,造成一种崭新的境界。

——黄裳(著名散文家,藏书家)

汪曾祺的小说,什么都平平淡淡,但读完之后你却不能平静,内心深处总会有一种隐隐的激动,沧海月明,蓝田玉暖,不能自已。

——李陀(著名作家,理论家,评论家)

汪先生的好,是如今大多数中国作家身上没有的好。他那种夫子气,文士气,率性而真切,冲淡而平和,有大学而平易,阅人阅世深厚而待人待物随意。

——何立伟(著名作家)

在某种意义上,我们说汪曾祺是个红色年代的士大夫。

他只是在荒芜的岁月里恢复了某个文化的传统与趣味。在小说叙述模式上不及茅盾的恢弘,在文字的精约上也弗及废名与张爱玲,但他找到了属于自己也属于众人的恬静洗练的世界。

在他看来,这个世界可能更接近于自己的本真,也接近于常人的本真。也缘于此,他那里流动的确是清美的意绪。

——孙郁(著名评论家,鲁迅研究专家)

目录

自序:我的世界我的家乡

我的家

我的祖父祖母

我的父亲

我的母亲

大莲姐姐

我的小学

我的初中

故乡水

他乡寄意

《高邮风物》序

早茶笔记

文游台

露筋晓月

甓射珠光

草巷口

阴城

三圣庵

牌坊

——故乡杂忆

故乡的元宵

冬天

夏天

师恩母爱

——怀念王文英老师

一个暑假

开卷有益

写字

看画

彩云聚散

七载云烟

西南联大中文系

新校舍

地质系同学

晚翠园曲会

后台

炸弹和冰糖莲子

观音寺

白马庙

沙岭子

果园的收获

我的“解放”

关于《沙家浜》

“样板戏”谈往

关于于会泳

梦见沈从文先生

旧病杂忆

花

下大雨

多年父子成兄弟

文章余事

悔不当初

书画自娱

自得其乐

七十书怀

却老

祈难老

老年的爱憎

岁交春

猴年说命

寻根

附录:

《逝水》初版本目录

编后记

前言/序言

自序:我的世界外面的世界很精彩,我的世界很平常。

我的家乡是一个水乡,到处是河。可是我既不会游泳,也不会使船,走在乡下的架得很高的狭窄的木桥上,心里都很害怕。于此可见,我是个没出息的人。高邮湖就在城西,抬脚就到,可是我竟然没有在湖上泛过一次舟,我不大爱动。华南人把到外面创一番事业,叫做“闯世界”,我不是个闯世界的人。我不能设计自己的命运,只能由着命运摆布。

从出生到初中毕业,我是在本城度过的。这一段生活已经写在《逝水》里。除了家、学校,我最熟悉的是由科甲巷至新巷口的一条叫做“东大街”的街。我熟习沿街的店铺、作坊、摊子。到现在我还能清清楚楚地描绘出这些店铺、作坊、摊子的样子。我每天要去玩一会的地方是我祖父所开的“保全堂”药店。我认识不少药,会搓蜜丸,摊膏药。我熟习中药的气味,熟习由前面店堂到后面堆放草药的栈房之间的腰门上的一副蓝漆字对联:“春暖带云锄芍药,秋高和露种芙蓉”。我熟习大小店铺的老板、店伙、工匠。我熟习这些属于市民阶层的各色人物的待人接物,言谈话语,他们身上的美德和俗气。这些不仅影响了我的为人,也影响了我的文风。

我的高中一二年级是在江阴读的,南菁中学。江阴是一个江边的城市,每天江里涨潮,城里的河水也随之上涨。潮退,河水又归平静。行过虹桥,看河水涨落,有一种无端的伤感。难忘墩看梅花遇雨,携手泥涂;君山偶遇,遂成离别。几年前我曾往江阴寻梦,缘悭未值。我这辈子大概不会有机会再到江阴了。

高三时江阴失陷了,我在淮安、盐城辗转“借读”。来去匆匆,未留只字。

我在昆明住过七年,一九三九至一九四六。前四年在西南联大。初到昆明时,身上还有一点带去的钱,可以吃馆子,骑马到黑龙潭、金殿。后来就穷得丁当响了,真是“囚首垢面,而读诗书”。后三年在中学教书,在黄土坡、观音寺、白马庙都住过。

一九四六年夏至一九四七年冬,在上海,教中学。上海无风景,法国公园、兆丰公园都只有一点点大。

一九四八年我在午门历史博物馆工作。我住的地方很特别,在右掖门下,据说原是锦衣卫值宿的所在。

一九四九年三月,参加四野南下工作团。五月,至汉口,在硚口二女中任副教导主任。

一九五〇年夏,回北京。在东单三条、河泊厂都住过一阵。

一九五八年被打成右派,下放张家口沙岭子农业科学研究所劳动。我和农业工人——也就是农民在一起生活了四年,对农村、农民有了比较切近的认识。

一九六一年底回北京后住甘家口。不远就是玉渊潭,我几乎每天要围着玉渊潭散步,和菜农、遛鸟的人闲聊,得到不少知识。

我在一个京剧院当了十几年编剧。认识了一些名角,也认识了一些值得同情但也很可笑的小人物,增加了我对“人生”的一分理解。

我到过不少地方,到过西藏、新疆、内蒙、湖南、江西、四川、广东、福建,登过泰山,在武夷山和永嘉的楠溪江上坐过竹筏……但我于这些地方都只是一个过客,虽然这些地方的山水人情也曾流入我的思想,毕竟只是过眼烟云。

我在这个世界走来走去,已经走了七十三年。我还能走得多远,多久?

一九九三年九月八日

编后记

汪曾祺自传体系列散文《逝水》的第一篇《我的家乡》,写于一九九一年六月二十日,发表于《作家》杂志一九九一年第十期。这一组文章一共八篇,《作家》杂志从一九九一年至一九九三年陆续刊出。

沈阳出版社一九九三年出版的《汪曾祺散文随笔集》中,最早收入了《逝水》。此书自序中说:“《逝水》(指收到书中的第六辑这一组文章)是应长春《作家》杂志之约所写的带自传、回忆性质的系列散文。我本来是不太同意连续发表这样的散文的,因为我的生活历程很平淡,没有什么值得回忆的往事。《作家》固请,言辞恳挚,姑且应之。有言在先,先写到初中生活,暂时打住。高中以后,写不写,什么时候写,再说。”

汪曾祺以往的散文对早年的生活也有涉及,但《逝水》诸篇是集中、系统的撰述,写作也颇用心,如写《我的祖父祖母》时,他特意写信给妹婿金家渝,询问相关细节:“你替我找找谈礼,问问太太是谈人格的女儿不是。我给吉林的《作家》写一组自传体的散文,已经写了两篇:《我的家乡》(已发表)、《我的家》,下一篇写《我的祖父祖母》,不要把太太的辈分搞错了。并问谈礼,他是谈人格的第几代孙子。问问朱延庆等人,谈人格的诗文(主要是诗)还能不能找到一些。谈人格的诗写得很好,我在小说《李三》中曾引用过一首(是从县志里抄来的)。写祖母,最好连带着也涉及谈人格。”(一九九一年十月十五日致金家渝)

一九九六年三月,中国青年出版社出版《逝水》为书名的汪曾祺散文集,为龙冬主编的“我的世界丛书”之一种。此书自序曾以《我的世界》为题,一九九三年十二月十二日发表于《文汇报》。

此重编本保留了《逝水》系列文章,仍作为第一辑,其他文章围绕作者生活经历和感怀重新编选。第二辑大体是叙述个人生活的,从故乡风物到故人往事,依时间顺序排列;第三辑是情节不很集中的回忆。

本书中的文章,偶有细节的重复。如《七载云烟》中有:“我和那位姓刘的历史系同学就是这样,我们俩同睡一张木床,他住上铺,我住下铺,却很少见面。”《新校舍》也写到了这个细节:“我在二十五号宿舍住的时候,睡靠门的上铺,和下铺的一位同学几乎没有见过面。他是历史系的,姓刘,河南人。”如果两处说的是一回事,上下铺的问题恰好矛盾。查阅了这两篇文章初刊的文本,仍然是矛盾的。没有其他可靠的证据,审慎起见,还是保存了原貌。

李建新

二〇一七年四月十一日

用户评价

翻开一本关于汪曾祺先生的散文集,虽然不是《逝水》,但那种独特的“汪氏风格”扑面而来。与其说是在读文字,不如说是在跟一位老友闲谈。他的文字,就像他爱写的那些家常菜,不追求名贵食材,不追求繁复烹饪,却总能做出最令人回味无穷的味道。我记得其中有篇写他养花种草的,寥寥数语,就把一个老派文人的闲适心境描摹得淋漓尽致。他讲那些花草,不带一点矫揉造作,就像谈论邻家的小孩,带着亲切和喜爱。读到那些关于食物的描写,更是口舌生津,仿佛能闻到空气中飘散的饭菜香,听到锅碗瓢盆的碰撞声。他写南京的鸭子,写北京的涮羊肉,写家乡高邮的咸鸭蛋,每一个字都充满了生活的热爱和烟火气。没有慷慨激昂的陈词,没有深邃晦涩的哲理,只是将日子过得有滋有味,把生活中的点滴美好,用最简洁、最真诚的笔触呈现出来。这本书让我觉得,原来做一个“有趣的人”,不必惊天动地,也不必才华横溢,只是懂得在平凡的日子里发现美,享受美,就已足够。这是一种返璞归真的智慧,一种对生活最深沉的爱。

评分刚刚读完一本关于汪曾祺先生的作品,虽然不是《汪曾祺集:逝水(布面精装)》这本,但那股子温润、从容的气息,却久久萦绕心头。那本书讲的是先生在西南联大时期的一些经历,文字朴实,却勾勒出一幅幅鲜活生动的画面。记得有一次,他写到在昆明街头吃到的一碗米线,用了大段的篇幅去描摹那米线的汤头、配料,以及吃下去后那种熨帖人心的感觉。读着读着,仿佛自己也置身于那个简陋却充满书卷气的街角,感受着空气中弥漫的食物香气和淡淡的忧愁。先生的文字有一种魔力,能把最平凡的生活细节放大,让它们闪耀出别样的光彩。他写人,不写惊心动魄的命运,只写那些寻常的善意、智慧和无奈,寥寥几笔,人物的性情便跃然纸上。写景,也从不追求辞藻的华丽,而是通过对光影、声音、气味的捕捉,营造出一种身临其境的氛围。这本书让我重新审视了“日常”这两个字,原来,那些我们不经意间忽略的琐碎,只要用心去感受,去体味,也能成为生命中最动人的篇章。它不像那些故事跌宕起伏的小说,也不是那些充满哲理的散文,它更像是一杯陈年的老酒,需要慢慢品,才能咂摸出其中的醇厚和回甘。

评分我最近拜读了一本汪曾祺先生的文集,虽然不是《汪曾祺集:逝水(布面精装)》,但其文字中流露出的那种淡泊宁静的气质,却让我心生喜爱。这本书更多地聚焦于先生晚年的生活片段,以及他对一些人生哲理的浅显而深刻的体悟。他写自己栽种的瓜果蔬菜,写与老友的谈笑风生,写对世事的淡然看待,每一个篇章都像是暮色四合时,一杯暖茶,一盏孤灯,带来的舒缓与安宁。先生的文字,有一种“不争”的力量,他不追求名利,不哗众取宠,只是安安静静地过自己的日子,写自己的感受。读他的书,仿佛置身于一个远离尘嚣的世外桃源,所有的烦恼与焦虑都被远远地抛在了身后。他没有劝人向善的宏大叙事,也没有激人奋进的豪言壮语,只是用最平和的语气,告诉你如何才能在喧嚣的世界里,保持内心的平静与独立。这本书让我反思,生命的价值,或许并不在于追求多少物质上的富足,或者获得多少世俗的成功,而在于能否拥有一颗宁静致远的心,能否在生活的潮起潮落中,依然保持一份从容与洒脱。

评分近期阅读了一本与汪曾祺先生相关的随笔,尽管并非《汪曾祺集:逝水(布面精装)》,但其所传递的笔触间的情感与生活态度,却让我产生了深深的共鸣。这本书更侧重于先生对于中国传统文化,尤其是那些被现代社会逐渐淡忘的民间艺术和习俗的记录与思考。他对于戏曲的痴迷,对于老北京胡同里那些传统手艺人的描绘,都带着一种近乎虔诚的尊重。他写剪纸,写风筝,写那些看似微不足道的民间技艺,却能从中挖掘出深厚的历史底蕴和人文情怀。他的文字,不像某些学者那样进行宏大的理论阐述,而是以一种润物细无声的方式,将这些濒临失传的文化瑰宝,一点点地展现在读者面前。读他的文字,你会感受到一种强烈的“失落感”,对那些正在逝去的、美好而质朴的东西的惋惜。但同时,他又用他那特有的温和与达观,告诉你,即使时代在变迁,这些精神的火种,依然可以在我们心中延续。这本书让我意识到,文化并非总是存在于高雅的殿堂,更多的时候,它就蕴藏在我们最寻常的百姓生活之中,等待着被发现,被珍视。

评分偶然间翻阅了一本关于汪曾祺先生的作品,虽然不是《汪曾祺集:逝水(布面精装)》,但先生那种独特的文学语言魅力,着实让我惊艳。这本书更偏向于先生对不同地域风土人情的细致观察与描摹,字里行间充满了浓郁的地方特色和鲜活的生活气息。他写云南的雨季,写江南的水乡,写北国的风光,每一个地方,都在他的笔下变得生动而有趣。他仿佛拥有“移情”的能力,能将一片土地的灵魂,通过文字传递给读者。他写那些地方的人,他们的穿着打扮,他们的言谈举止,他们的喜怒哀乐,都带着浓厚的地域色彩。他写那些地方的食物,那些地道的风味,那些只有当地人才懂得的吃法,读来让人垂涎欲滴,仿佛身临其境。先生的文字,不带一丝偏见或批判,而是以一种开放包容的心态,去接纳和欣赏不同地方的美。这本书让我明白了,旅行的意义,并不仅仅是看风景,更是去感受不同地方的人文,去体验不同生活方式,去拓展自己生命的宽度。它让我重新认识到,中国这片广袤的土地,蕴藏着多少值得我们去探索和发现的宝藏。

评分书不错,赶上好活动。

评分本书收入作者以家乡为背景的自传体系列散文《逝水》,故以此为本集书名

评分非常的喜欢,包装十分的精美.

评分这些天能收到短信没有电话

评分汪曾祺的散文“浸透了古典中国的文化精髓,包括绝妙的机智和散淡的性情”。。。。。。

评分汪曾祺作品 河南文艺出版社 布面精装 小32开 以前的四本在中图买的毛边本 质量差 价格高 毛边聊胜于无 这次活动买了后出的六本 但有一本和其余五本有明显差异 不知道是不是盗版

评分非常精致的一本书,封面设计很雅致,布面设计简洁,内页纸张光滑,排版清晰,难得。

评分内容经典,包装完好,设计精美,物流速度快。

评分★汪曾祺,在自创的艺术形式中达到完美的大师级作家。其小说,被称为中国现代小说足以傲世的极少数重大收获之一

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![你别无选择 [You Have No Choice] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12165585/599f97d2Nf583ea15.jpg)