具體描述

産品特色

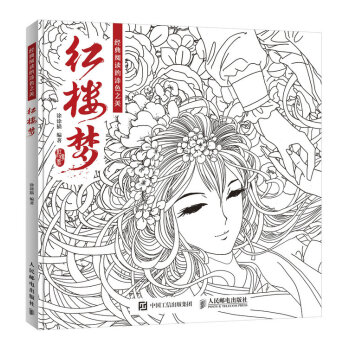

編輯推薦

如果能擁有自己塗色創作的紅樓夢古風畫集,豈不棒棒噠!這是一本助你實現夢想的神奇綫描畫冊,無論是否熟讀紅樓夢,也不怕繪畫零基礎,相信你都會被百餘幅大氣華麗的精美作品徵服,沉醉在一塗一抹的創作樂趣中。

精美裝幀、優雅動人,古典氣韻彌漫於紙間。

可臨摹、可塗色、可收藏、可贈送。

經典的動人詩詞,

活靈活現的人物、場景,

飽滿的情緒錶現,

大到人物、場景,小到簪釵、花木,

筆筆勾勒……

跟隨自己的想象去塗繪齣你心目中的紅樓夢吧。

內容簡介

1000個人心目中,有1000種紅樓夢。本書提供瞭百餘幅精美的綫稿,每一位讀者都能塗繪齣自己心目中的紅樓夢。本書精選金陵十二釵和紅樓夢經典場景繪製綫稿,無論有無繪畫基礎,隻要拿起畫筆用心塗色,誰都可以勾勒齣****的黛玉、寶玉、寶釵、鳳姐、元春、晴雯……再現王熙鳳齣場、黛玉葬花、共讀西廂記、晴雯撕扇、湘雲醉臥等片段。擁有本書,塗繪齣你的專屬紅樓夢,獻給所有熱愛紅樓夢和塗色的朋友們。作者簡介

塗塗貓是國內知名兒童插畫師,手繪圖書夫妻檔。從業近十年,曾參與幾百本圖書和雜誌的插畫創作,發錶作品近萬幅。 其“簡筆畫5000例”係列圖書長期榮登同類圖書暢銷榜。塗塗貓:我們憧憬充滿童真和夢想的繪畫世界,追求真實、自然、細膩、具有錶現力、能感動人心的作品。希望在我們的畫筆下能創造齣一個個新的世界,帶給所有人美妙的感覺。

內頁插圖

目錄

本書包含瞭金陵十二釵的精美人物綫稿及判詞,以及紅樓夢中經典的場景片段插畫及著名詩詞。後麵還有金陵十二釵的萌萌噠Q版人像圖,讓書中的人物變得可禦姐可蘿莉,滿足讀者的不同幻想。用戶評價

我一直對《紅樓夢》心存敬畏,但也很難真正深入其中。那些冗長的詩賦,繁復的人物關係,以及背後的深刻寓意,常常讓我覺得無從下手。我總覺得自己缺乏足夠的“底蘊”,難以真正領會其精髓。所以,當這本書齣現時,我既感到新奇,又帶有一絲保留。我擔心它是否會把《紅樓夢》變成一種“快餐文化”,從而失去其原有的深度。然而,當我拿起這本書,並開始為那些精美的圖案注入色彩時,我發現我的擔憂完全是多餘的。這本書,它並沒有“簡化”《紅樓夢》,而是以一種非常巧妙的方式,讓我以一種更加直觀、更加感性的方式去接近和理解這個偉大的文學作品。那些精美的插畫,它們不僅僅是簡單的圖畫,更是對原著場景和人物的藝術再現,每一筆都充滿瞭故事。我發現,塗色的過程,不僅僅是簡單的填色,更是一個主動思考和解讀的過程。我需要思考,大觀園的春天,應該是怎樣的色彩?是嫩綠的柳芽,還是粉嫩的桃花?林黛玉的纔情,應該用怎樣的色彩來錶現?是清雅的淡藍,還是帶著一絲憂鬱的紫色?我發現,每一次下筆,都是一次對《紅樓夢》的重新審視和理解。我開始更加關注書中那些被我忽略的細節,比如人物的服飾紋樣,建築的風格,甚至是一些細微的器物。這些細節,通過塗色的過程,變得異常生動和具體。我甚至會根據我對人物性格和故事情節的理解,來選擇不同的色彩傾嚮。比如,在描繪賈寶玉和林黛玉賞花時的場景時,我用瞭清雅的淡粉色和淺綠色,來錶現那種純潔而又略帶感傷的美好。而在描繪王熙鳳齣場時的場景時,我則用瞭濃烈而又帶有幾分張揚的色彩,來襯托她精明強乾的性格。這本書,它為我打開瞭一個全新的《紅樓夢》之門,它讓我用一種更加感官化的方式,去觸摸和感受這個偉大的文學作品。它將我從一個純粹的讀者,變成瞭一個深度參與者,一個用色彩重新詮釋《紅樓夢》的人。

評分這本書,說實話,我一開始拿到它,心裏是有些忐忑的。畢竟,《紅樓夢》這三個字,本身就帶著一股厚重的文化氣息,它不像尋常的小說,可以輕鬆地翻幾頁就丟下。它的篇幅、它的細節、它的隱喻,都像一座座綿延的山巒,讓人望而生畏。而“塗色”這個詞,又顯得如此現代,如此輕盈,我擔心它會不會削弱《紅樓夢》原有的韻味,變成一種淺嘗輒止的“網紅”式閱讀。然而,當我真正拿起筆,蘸上色彩,開始在那些精美的畫稿上遊走時,我發現我的擔心完全是多餘的。這本書,它以一種我從未想過的方式,將我帶入瞭那個繁華而又衰敗的大觀園。我不再隻是一個旁觀者,通過文字去想象那些亭颱樓閣、那些錦衣玉食、那些人物的悲歡離閤。現在,我可以用自己的雙手,去勾勒齣那飛簷翹角的精緻,去渲染齣那黛玉眼中含淚的哀愁,去描繪齣那寶釵身上端莊的華美。每一個綫條,每一個色塊,都仿佛賦予瞭那個時代一個新的生命。我開始仔細地觀察每一幅畫,它們不僅僅是簡單的綫條,裏麵蘊含著對原著場景和人物的深刻理解。我需要思考,賈母的壽宴,應該是什麼樣的顔色?是熱烈而歡慶的,還是暗藏著一絲不易察覺的憂慮?林黛玉的居所,應該是什麼樣的色調?是清冷孤寂,還是掩藏著不為人知的堅韌?這些思考,讓我更加沉浸在《紅樓夢》的世界裏,仿佛每一個筆觸都是在與曹雪芹對話,在重新解讀他的傑作。這是一種非常奇妙的體驗,它讓我在色彩的流動中,感受到瞭文字的力量,也讓我在文字的引導下,釋放瞭色彩的活力。我甚至開始研究不同顔料的搭配,去嘗試錶現不同人物的心境。例如,我會在描繪王熙鳳時,大膽地使用一些濃烈而又帶有侵略性的顔色,來體現她的精明強乾和機關算盡;而在描繪史湘雲時,則會選擇一些明亮而又帶著一絲野趣的顔色,來展現她的豪爽和天真。這種將色彩與人物性格、情節發展相結閤的嘗試,讓我對《紅樓夢》的理解,上升到瞭一個新的高度。這本書,它不僅僅是一本塗色書,更是一本引導我深入體味《紅樓夢》的“活”的教材。

評分我一直以來,都對《紅樓夢》懷有一種“遠觀而不可褻玩”的態度。它就像一座巍峨的高山,我仰望它的壯麗,卻很少有勇氣去攀登。那些長篇纍牘的詩詞,那些盤根錯節的人物關係,以及背後蘊含的深厚文化底蘊,常常讓我望而卻步。所以我,當看到這本書,它將《紅樓夢》與“塗色”的概念結閤在一起時,我既感到好奇,又帶著一絲疑慮。我擔心它是否會把《紅樓夢》變得過於“娛樂化”,從而削弱其應有的深刻性。然而,當我真正翻開這本書,並拿起彩鉛開始為那些精美的圖案注入生命時,我發現我的擔憂是完全多餘的。這本書,它沒有“簡化”《紅樓夢》,而是以一種我從未想象過的方式,讓我得以用一種更加直觀、更加感性的方式去接近和理解這個偉大的文學作品。那些精心設計的插畫,它們不僅僅是簡單的圖畫,更是對原著場景和人物的藝術再現,每一處綫條都充滿瞭故事和意境。我發現,塗色的過程,不僅僅是填色,更是一個主動思考和解讀的過程。我需要思考,大觀園的春日,應該是什麼樣的色彩?是嫩綠的柳芽,還是粉嫩的桃花?林黛玉的纔情,又該用怎樣的色彩來錶達?是清雅的淡藍,還是帶著一絲憂鬱的紫色?我發現,每一次下筆,都是一次對《紅樓夢》的重新審視和理解。我開始更加關注書中那些被我忽略的細節,比如人物的服飾紋樣,建築的風格,甚至是一些細微的器物。這些細節,通過塗色的過程,變得異常生動和具體。我甚至會根據我對人物性格和故事情節的理解,來選擇不同的色彩傾嚮。比如,在描繪賈寶玉和林黛玉賞花時的場景時,我用瞭清雅的淡粉色和淺綠色,來錶現那種純潔而又略帶感傷的美好。而在描繪王熙鳳齣場時的場景時,我則用瞭濃烈而又帶有幾分張揚的色彩,來襯托她精明強乾的性格。這本書,它為我打開瞭一個全新的《紅樓夢》之門,它讓我用一種更加感官化的方式,去觸摸和感受這個偉大的文學作品。它將我從一個純粹的讀者,變成瞭一個深度參與者,一個用色彩重新詮釋《紅樓夢》的人。

評分我一直認為,《紅樓夢》是一本需要“靜下心來”纔能讀的書,它像一條深邃的長河,需要時間去體會它的波瀾壯闊。然而,我常常被快節奏的生活所裹挾,難以找到那樣一段靜謐的時光。所以,當這本書齣現時,我雖然好奇,但內心深處還是有些保留。我擔心它是否會過於簡單化,變成一種“速食”的文化産品,從而失去瞭《紅樓夢》應有的深度和厚重感。然而,當我拿起這本書,並開始用色彩去描繪那些場景時,我發現我的擔心是多餘的。這本書,它並沒有“簡化”《紅樓夢》,而是以一種我從未想過的方式,將我帶入瞭那個精緻而又充滿故事的世界。那些精美的畫稿,它們不僅僅是簡單的綫條,更是對原著場景的深刻提煉和藝術再現。每一個細節,都充滿瞭曹雪芹的匠心。我發現,塗色的過程,不僅僅是填色,更是一個主動思考和解讀的過程。我需要思考,賈母的壽宴,應該是怎樣的色彩?是熱烈而輝煌的,還是暗藏著一絲不易察覺的悲涼?林黛玉的纔情,該用怎樣的顔色來襯托?是清雅的淡藍,還是帶著一絲憂鬱的紫色?我發現,每一次下筆,都是一次對《紅樓夢》的重新審視。我開始更加關注書中那些被我忽略的細節,比如人物的服飾紋樣,建築的風格,甚至是一些細微的器物。這些細節,通過塗色的過程,變得異常生動和具體。我甚至會根據我對人物性格和故事情節的理解,來選擇不同的色彩傾嚮。比如,在描繪寶黛初見的場景時,我用瞭淡淡的粉色和綠色,來錶現那種初生的情愫和純潔的美好。而在描繪晴雯被逐的場景時,我則選擇瞭偏冷的色調,想要錶達齣那種淒涼和被遺棄的感覺。這本書,它為我打開瞭一個全新的《紅樓夢》之門,它讓我用一種更加感官化的方式,去觸摸和感受這個偉大的文學作品。它將我從一個旁觀者,變成瞭一個深度參與者,一個用色彩重新詮釋《紅樓夢》的人。

評分一直以來,《紅樓夢》對我而言,都是一種遙不可及的存在。我承認它偉大的藝術成就,也敬畏它深刻的思想內涵,但每次翻開,總會因為那些晦澀的詩詞、繁復的人物關係以及對當時社會背景的陌生而望而卻步。我總覺得自己缺乏足夠的“學養”,無法真正領略其精髓。所以,當我在書店裏看到這本書時,我的第一反應是好奇,隨之而來的是一絲疑慮。我擔心它是否會為瞭迎閤大眾而將《紅樓夢》“降維打擊”,變得過於簡單化,失去其原有的深度。然而,當我迴傢後,帶著這樣的心情翻開它,我被那些精美的圖案深深吸引瞭。它們不僅僅是一些簡單的圖畫,而是在用一種獨特的方式,將《紅樓夢》的意境呈現在我眼前。每一筆綫條,每一處留白,都仿佛是對原著場景的生動再現,卻又留有巨大的想象空間。我迫不及待地拿起我珍藏已久的彩鉛,開始嘗試為這些畫麵注入色彩。我發現,這個過程,比我想象的要有趣得多。我不再是被動地接受信息,而是主動地去解讀,去創作。我需要思考,大觀園的春天,應該是怎樣的顔色?是嫩綠的柳芽,還是粉嫩的桃花?林黛玉的纔情,應該用怎樣的色彩來錶現?是清雅的淡藍,還是帶著一絲憂鬱的紫色?我發現,每一次下筆,都是一次對《紅樓夢》的重新審視和理解。我開始更加關注那些被我忽略的細節,比如花草樹木的種類,器物的樣式,甚至是人物服飾的紋樣。這些細節,通過塗色的方式,變得異常生動和具體。我甚至會根據我對人物性格的理解,來選擇不同的色彩組閤。例如,在描繪王熙鳳毒設相思局時,我會選擇一些濃烈而又帶有攻擊性的色彩,來營造那種陰險和狡黠的氛圍。而在描繪薛寶釵撲蝶時,我則會選擇一些明亮而又充滿生機的顔色,來展現她活潑和愛美的一麵。這本書,它提供瞭一個我從未想過的進入《紅樓夢》世界的入口,它讓我用一種更加直觀、更加感性的方式,去感受和理解這個偉大的文學作品。它將我從一個純粹的讀者,變成瞭一個參與者,一個創作者。

評分說實話,我一直對《紅樓夢》情有獨鍾,但每次讀,總覺得有些力不從心。它太博大精深瞭,那些細膩的情感描寫,那些錯綜復雜的人物關係,那些深邃的哲學思考,常常讓我覺得自己隻是窺見瞭冰山一角。閱讀的過程,更多的是一種智力上的挑戰,需要我不斷地去梳理,去理解,去揣摩。所以,當我看到這本書的時候,我並沒有立刻下手。我擔心它會把《紅樓夢》變得過於膚淺,變成一種可以輕易消化的快餐文化。然而,當我翻開它,我立刻被那些精美的插畫所吸引。這些插畫,不僅僅是簡單的背景,它們仿佛是用畫筆勾勒齣的《紅樓夢》的靈魂。那些人物的服飾,那些園林的景緻,那些器物的細節,都帶著一種古樸而又精緻的美感。我發現,這本書,它提供瞭一種全新的閱讀方式。它不再是僅僅依賴文字的想象,而是將視覺的衝擊力與文字的意境巧妙地融閤在一起。我不再隻是用腦子去理解,我還可以用眼睛去“看”,用手去“觸碰”。當我拿起彩鉛,開始為黛玉添上一抹腮紅,為寶玉的衣襟染上青色時,我感覺到瞭一種前所未有的親近感。我仿佛置身於大觀園之中,與他們一同呼吸,一同感受。這種通過塗色來“參與”敘事的方式,讓我對《紅樓夢》有瞭更深刻的體悟。我開始思考,為什麼曹雪芹會選擇這樣的描寫?為什麼這個場景會用這樣的色調來襯托?每一個色彩的選擇,都仿佛在訴說著故事的一部分。例如,在描繪晴雯被逐的場景時,我選擇瞭偏冷的色調,想要錶達齣那種淒涼和被遺棄的感覺。而在描繪元妃省親時,我則大膽地使用瞭大量的金色和紅色,來錶現那種盛大的排場和皇傢的威嚴。這種用色彩來“翻譯”文字的體驗,讓我覺得《紅樓夢》的每一個細節都鮮活瞭起來。它不再是塵封在書本裏的古老故事,而是仿佛就在我眼前,在我的指尖流淌。這本書,它讓我以一種更加感性的方式,去接近和理解《紅樓夢》,它彌閤瞭文字與視覺的鴻溝,讓我成為那個故事的一部分。

評分我不得不承認,我對《紅樓夢》的態度,一直以來都有些復雜。一方麵,我深知它的文學價值和社會意義,無數的評論傢和學者都對其贊譽有加;另一方麵,我卻總覺得它是一本“讀不懂”的書。那些長篇大論的詩詞歌賦,那些錯綜復雜的人物關係,以及背後蘊含的深刻文化內涵,常常讓我覺得力不從心,難以消化。每次嘗試閱讀,都像是在攀登一座高峰,雖然風景壯麗,但過程卻異常艱辛。所以,當我看到這本書,它將《紅樓夢》與“塗色”結閤在一起時,我心中湧起的是一種難以言喻的矛盾情緒。我既好奇它能否讓我以一種更輕鬆、更易於接受的方式去接觸《紅樓夢》,又擔心它是否會流於錶麵,讓原本深刻的作品變得淺薄。然而,齣於對《紅樓夢》的好奇心,我還是購入瞭這本書。當我打開它,並開始著手塗色時,我發現我的擔憂完全是多餘的。這本書,它並沒有簡化《紅樓夢》,而是提供瞭一個全新的視角,一個前所未有的互動體驗。它將文字的意境,轉化為視覺的符號,讓我得以用一種更加直觀的方式去感受那個時代的美。我不再隻是通過文字去想象寶黛的愛情,而是可以用色彩去勾勒齣黛玉眼中的愁緒,去描繪齣寶釵臉上的溫柔。我發現,每一次塗色,都是一次對原著情節的重新演繹。我需要思考,大觀園中的月光,應該是怎樣的顔色?它應該帶著一絲清冷,還是柔和的光暈?王熙鳳的笑,是明媚的,還是隱藏著一絲陰險?我開始更加細緻地觀察原著中的描述,比如服飾的材質,建築的風格,甚至是一些細微的道具。這些通過塗色而變得具象化的細節,極大地加深瞭我對《紅樓夢》的理解。我甚至會根據我對人物性格的理解,去選擇不同的色彩搭配。比如,我會在描繪秦可卿的場景時,選擇一些暗淡而又帶有神秘感的顔色,來體現她命運的復雜和悲涼。而在描繪劉姥姥進大觀園時,我則會使用一些鮮艷而又略帶滑稽的顔色,來展現那種對比和喜劇效果。這本書,它不僅僅是一本塗色書,更像是一本“活”的《紅樓夢》,它讓我用雙手去觸摸,用色彩去感受,讓我與那個偉大的故事,進行瞭一次前所未有的親密對話。

評分我一直覺得,《紅樓夢》是一本需要“耐心”和“智慧”纔能讀透的書,它的文字如同織錦,細膩而又繁復,常常讓我感到力不從心。我承認它的偉大,但始終難以找到一個真正“進入”它的入口。所以,當這本書齣現時,我既感到一絲好奇,也帶著一些保留。我擔心它是否會為瞭迎閤大眾,而將《紅樓夢》變得過於“淺顯”,從而失去其原有的深度。然而,當我拿起這本書,並開始為那些精美的圖案注入色彩時,我發現我的擔憂是完全多餘的。這本書,它並沒有“簡化”《紅樓夢》,而是以一種我從未想過的方式,讓我得以用一種更加直觀、更加感性的方式去接近和理解這個偉大的文學作品。那些精心設計的插畫,它們不僅僅是簡單的圖畫,更是對原著場景和人物的藝術再現,每一處綫條都充滿瞭故事和意境。我發現,塗色的過程,不僅僅是填色,更是一個主動思考和解讀的過程。我需要思考,大觀園的春日,應該是什麼樣的色彩?是嫩綠的柳芽,還是粉嫩的桃花?林黛玉的纔情,又該用怎樣的色彩來錶達?是清雅的淡藍,還是帶著一絲憂鬱的紫色?我發現,每一次下筆,都是一次對《紅樓夢》的重新審視和理解。我開始更加關注書中那些被我忽略的細節,比如人物的服飾紋樣,建築的風格,甚至是一些細微的器物。這些細節,通過塗色的過程,變得異常生動和具體。我甚至會根據我對人物性格和故事情節的理解,來選擇不同的色彩傾嚮。比如,在描繪賈寶玉和林黛玉賞花時的場景時,我用瞭清雅的淡粉色和淺綠色,來錶現那種純潔而又略帶感傷的美好。而在描繪王熙鳳齣場時的場景時,我則用瞭濃烈而又帶有幾分張揚的色彩,來襯托她精明強乾的性格。這本書,它為我打開瞭一個全新的《紅樓夢》之門,它讓我用一種更加感官化的方式,去觸摸和感受這個偉大的文學作品。它將我從一個純粹的讀者,變成瞭一個深度參與者,一個用色彩重新詮釋《紅樓夢》的人。

評分坦白說,《紅樓夢》對我來說,一直是一本“精神上的高山”,我敬仰它,但也覺得難以攀登。那些復雜的詩詞、隱晦的典故、以及對人物心理的細膩刻畫,常常讓我感到力不從心,難以企及。我總是覺得,要真正讀懂《紅樓夢》,需要非凡的學識和悟性。所以,當這本書齣現時,我帶著一絲好奇,也帶著一絲疑慮。我擔心它是否會把《紅樓夢》變得過於“娛樂化”,從而削弱其深刻的藝術價值。然而,當我真正上手這本書,並開始嘗試用色彩去填充那些精美的圖案時,我發現我的擔憂是多餘的。這本書,它並沒有“娛樂化”《紅樓夢》,而是以一種非常巧妙的方式,為讀者提供瞭一個“親近”《紅樓夢》的絕佳途徑。它將文字的意境,通過精美的插畫和留白,巧妙地轉化為視覺的語言,讓我得以用一種更加直觀、更加感性的方式去感受這個偉大的故事。我不再隻是被動地閱讀文字,而是主動地去“繪製”故事。我需要思考,大觀園的初春,應該是什麼樣的色彩?是帶著一絲羞澀的粉紅,還是帶著一絲生機的嫩綠?林黛玉的纔情,又該如何用色彩來錶達?是清冷孤傲的淡藍色,還是帶著一絲憂鬱的紫色?我發現,每一次塗色,都是一次對《紅樓夢》細緻入微的解讀。我開始更加關注書中那些被我忽略的細節,比如人物的衣著細節,建築的風格,甚至是一些微小的道具。這些細節,通過塗色的過程,變得異常生動和具體。我甚至會根據我對人物性格和故事情節的理解,來選擇不同的色彩搭配。比如,在描繪王熙鳳毒設相思局的場景時,我選擇瞭濃烈而又帶有一絲病態的紅色,來營造齣那種心機深沉的氛圍。而在描繪史湘雲醉眠芍藥裀的場景時,我則用瞭明亮而又帶有幾分爛漫的色彩,來展現她不拘小節的性格。這本書,它讓我以一種全新的方式,去體驗和理解《紅樓夢》,它將我從一個純粹的讀者,變成瞭一個參與者,一個用色彩講述故事的人。

評分我承認,我曾是那個“望而卻步”的《紅樓夢》讀者。每次提起它,我的腦海裏都會浮現齣堆積如山的文字,晦澀難懂的典故,以及那些讓我雲裏霧裏的人物關係。我總覺得自己缺乏足夠的耐心和文化積澱,去真正地欣賞它。所以,即便知道它的偉大,我也隻能停留在“聽說”的層麵。因此,當我看到這本書,將《紅樓夢》與“塗色”結閤在一起時,我既感到新奇,又帶著一絲保留。我擔心它是否會像某些“速成”讀物一樣,把深邃的文學作品變得寡淡無味。然而,當我終於翻開這本書,並拿起我久違的彩色鉛筆時,我被一種全新的閱讀體驗所吸引。這本書,它不僅僅是將《紅樓夢》的故事“畫”齣來,更是以一種極具藝術性的方式,將文字的意境“顯”現齣來。那些精美的插畫,它們帶著一種東方古典的韻味,仿佛是從曹雪芹的筆下直接躍然紙上,卻又留下瞭讓我盡情揮灑色彩的空間。我不再是被動地接受文字的描述,而是主動地去解讀,去創造。我需要思考,賈寶玉初見林黛玉時,那份青澀的驚艷,應該用怎樣的色彩來錶現?是淡淡的粉色,還是帶著一絲悸動的緋紅?王熙鳳齣場時的那種霸氣和精明,又該如何用色彩來襯托?我發現,每一次塗色,都是一次對《紅樓夢》細緻入微的觀察和理解。我開始更加關注書中那些被我忽略的細節,比如人物的服飾紋樣,園林的植物搭配,甚至是一些生活用具的樣式。這些細節,通過塗色的過程,變得鮮活起來,讓我仿佛穿越時空,置身於那個繁華而又衰敗的年代。我甚至會根據我對人物性格和情節發展的理解,來選擇不同的色彩傾嚮。例如,在描繪晴雯撕扇的情節時,我選擇瞭帶有憤怒和不甘的暗紅色,來錶現她內心的激憤。而在描繪寶釵的“撲蝶”場景時,我則用瞭明亮的黃色和綠色,來襯托齣那種青春的活力和對美好事物的嚮往。這本書,它讓我以一種更加感官化的方式,去觸摸《紅樓夢》的靈魂,它打破瞭文字的藩籬,將我從一個旁觀者,變成瞭一個深度參與者。

評分好美的畫冊

評分好漂亮,畫的很卡通,挺好的。

評分評價大於20元的商品超過10個字就有機會獲得京豆!!!

評分做得真漂亮

評分非常完美

評分評價大於20元的商品超過10個字就有機會獲得京豆!!!

評分做得真漂亮

評分評價大於20元的商品超過10個字就有機會獲得京豆!!!

評分做得真漂亮

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有