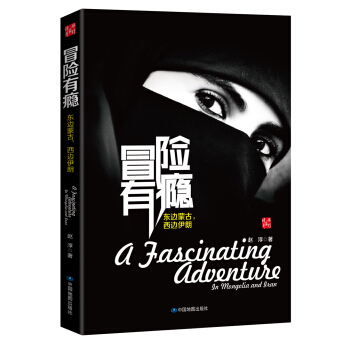

具体描述

编辑推荐

1)四川外国大学教授赵淳,驾驶中国牌照小车,历经艰险,穿越亚欧大陆六国

2015年夏,赵淳驾驶一辆中国牌照小车,从重庆出发,历经艰险,用车轮丈量亚欧大陆六国:蒙古、俄罗斯、阿塞拜疆、伊朗、亚美尼亚、格鲁吉亚。

2)《冒险有瘾》重点讲述一波三折、跌宕起伏的蒙古之行和千年古国伊朗的穿越之旅。

蒙古之行,笔者被两个凶神恶煞的蒙古军人带进了蒙古边防军的办公室。

回忆起这段经历,笔者有些无奈又不禁莞尔:“如果你手无寸铁,那么比着你脑袋的是一条枪或一百条枪,又有什么区别呢?难道多一条枪就会多一分恐怖吗?”

而伊朗之行则是名副其实的文明之旅和文化之旅。

3)随书附带《冒险有瘾:东边蒙古,西边伊朗》线路图

随书附赠手绘、跨页版《冒险有瘾:东边蒙古,西边伊朗》线路图

内容简介

四川外国语大学教授赵淳新作。2015年夏,笔者驾驶一辆中国牌照小车,历经艰险,用车轮丈量了亚欧大陆六国:蒙古、俄罗斯、阿塞拜疆、伊朗、亚美尼亚、格鲁吉亚。《冒险有瘾》重点讲述一波三折、跌宕起伏的蒙古之行和千年古国伊朗的穿越之旅。

作者简介

赵淳:Ph.D.,(重庆)四川外国语大学教授。

曾在英美著名高校学习,兼任纸质媒体专栏撰稿人和电台主持嘉宾。热爱文化考察之旅和风景人文摄影,曾游历近80个国家,并亲自驾车深入其中50余个国家,与当地国民进行广泛而细腻的文化互动和社会体验。其图文游记和摄影作品在多种媒体发表和出版,并多次获奖。

内页插图

目录

序一

序二

上部东边蒙古

第一章写一本《与50国交警周旋秘籍》

第二章ATA单证册,最低十万元押金

第三章哈国驻华使馆,签证官一阵狂笑

第四章二连浩特国门前,敢不敢赌一把?

第五章蒙古国口岸,咱的组织领事馆

第六章这是哪位神仙姐姐在暗中助我?

第七章皱皱巴巴的警服掩饰了他的气场

第八章与蒙古警察交道,是怎样的体验?

第九章不把爱恨扯平,咋能真正谈感情

第十章难道多一条枪就会多一分恐怖吗?

下部西边伊朗

第十一章边境上,掮客贾巴歪嘴儿怪笑

第十二章边境小城Astara,初识伊朗

第十三章怎样开着中国牌照的小车进伊朗?

第十四章速写德黑兰,何为政教合一?

第十五章大巴扎,碰见了热情的哈桑

第十六章古列斯坦王宫的咖啡时光

第十七章库姆圣陵,伊朗的第二圣城

第十八章卡尚的费恩花园,邂逅小昭

第十九章奥比杨奈,波斯文化活化石

第二十章亚兹德,拜火教最后的据点

第二十一章波斯波利斯就是伊朗的象征

第二十二章设拉子,灯王之墓与粉红清真寺

第二十三章“伊斯法罕半天下”

第二十四章西北角,驾着祥云,翩翩而至

第二十五章伊朗海关官员,至少还有情怀

跋

精彩书摘

那天,离开赛音山达回到扎门乌德之后,因为其他人的原因,还发生了一些奇怪的事情。不过,我在本书中不会对此作出任何解释。当然,若有缘在私人场合把酒言欢,我倒是可以有选择性地给您讲几个高潮迭起的蒙古国故事来佐酒。

当时的感觉,我就像一个大时代中的小人物,或大海中的一滴小水珠,被卷入到某些过程中去了。这其中有一些故事很精彩,跌宕起伏;而另有一些事则是不足为外人道,在任何情况下也不能说。用最不违反纪律、最不犯错误、最简单、最不影响他人的话语来表达,那个离奇的过程大致是这样的:由于某种与我无关的原因,阴差阳错地,我就遭到蒙古边防军羁押,而负责看守我的那个军人,就是前几天我进蒙古时帮我们填写入境单的那个在中国上过学的蒙古族小战士,因为他会说一点中文。然后领事馆出面,将我接出。

由于此事,我有幸被两个凶神恶煞的蒙古军人带进蒙古边防军的办公室待了两三个小时。在那里,一个彪悍的蒙古少校带着一群有着明显敌意的蒙古军人不断地问着我诸如“你叫什么名字”、“你来蒙古的目的是什么”、“你在蒙古都干了什么”之类的问题。在进去之前,我其实也没料到情势会如此紧张。在那一瞬,慌乱是没有用的,第一反应当然是赶紧通知组织。就算天马上要塌下来,咱也得把这塌天的信息传递出去不是?所幸他们仅仅是边防军,而不是专业的国家安全部门,经验不足,才让我有机会传递消息。就在我迅速地、偷偷地发出短信之后的那一刻,被他们发现,然后手机就被他们收缴扣留了。他们通过会中文的小战士问我:“在发什么短信?”

我坦然地说:“我刚汇报了,我在你们这里。”

然后他们将我的手机摆在长官面前的桌子上,一群脑袋围在一起,通过那个会中文的小战士的翻译,确认了我所言非虚。那天,在蒙古国边防军办公室的时候,虽然蒙古军人态度极其粗暴、敌对,却没有发生任何身体上的伤害,也许就是因为他们知道我发出了求救短信吧。

那么,你一定很好奇,他们对我——或者说对中国人——的这个敌意有多大呢?如果我简单地告诉你,一个国家的边防军逮住了他们心中的“敌国”的间谍或偷渡者之时,他们持有一种何等凶神恶煞的态度,你无法得到直观的感受。当然,你可以从你看过的电影中去想象那会是一种什么样的场景,譬如说一群荷枪实弹的军人围着一个疑似间谍的平民,用枪指着他的脑袋,就差下手毒打了。那个奉长官之命看守我的小战士在执行命令的过程中一直绷着脸,与几天前他帮助我时判若两人。有几分钟里,他单独与我在一起,我试图和他打个招呼,回忆一下几天前我入境时他帮助过我的情形,他立即就声色俱厉地呵斥我:“闭嘴!不许说话!”那一刻,他稚嫩的脸因紧张、愤怒或别的什么情绪而扭曲。

在蒙古相关当局决定放我出来之后,等待领事馆来接我的那会儿,小战士似乎觉得咱俩的关系又恢复到了此前那种正常的交往水准上,他才又恢复了几天前那清纯无邪的笑容,笑嘻嘻问我:“你刚才怕不怕?”

我问:“要换你,你怕不怕呀?”

他立即就说:“我肯定怕!那么多枪,那么多军人!”

我不由莞尔,说:“如果你手无寸铁,那么比着你脑袋的是一条枪或一百条枪,又有什么区别呢?难道多一条枪就会多一分恐怖吗?”

也许我这话稍微难了一点,他显出茫然的表情,摇摇头表示不明白我在说什么。于是,我耐心地给他解释道:“你们没有一进去就搜掉我手机啊,所以,你们不是看到了我手机上发出去的短信了吗?我已经给咱们的组织汇报了这事儿,然后我就不怕了,因为我确信领事馆很快就会来接我的。”

……

前言/序言

序一

2016年5月一个凉风习习的傍晚,应H哥相邀,在重庆嘉陵江边的一家餐厅参加一个小范围的私人聚会,席间见到了来自于新加坡的Alfred。

Alfred刚从川西高原游荡了20多天下来,一脸的高原红还没来得及消退。H哥解释说,因为Alfred拿的是新加坡护照,外国人进西藏诸多手续,所以这次就只去了川西。

“去了川西却没能进西藏,有点那个啥啊!”我说。

现已经移居澳洲的H哥曾经多次进藏,他甚至在20世纪90年代的某一天驾车穿过喜马拉雅山山口,直接就溜达到了山那边的尼泊尔。这在今天也许不算什么了不起的事情,但在当年绝对是壮举。深谙西藏之美的H哥说:“是的,没能见到西藏的那些著名的雪山,是挺遗憾。”

“譬如说,西藏著名的圣山之王冈仁波齐。”我补充道。实际上,去转一转海拔6656米的冈仁波齐雪山一直是我的梦想之一,但囿于身体的原因却又难以成行,长此以往,竟成心结。

听了我们的感慨,Alfred倒浑不在意的样子。他建议道:“去不了冈仁波齐圣山,咱们可以到非洲的乞力马扎罗山去看看啊。现在气候变迁,那里的雪都快融化完了。”

我和H哥迅速交换了一下眼神——这个可以有!

位于赤道附近的非洲最高峰乞力马扎罗山的海拔5895米,它之所以闻名遐迩,很大程度上有赖于海明威的名著《乞力马扎罗山的雪》。小说中,海明威以精彩细腻的笔触描写了一个垂死之人的情感体验和心路历程。在非洲狩猎的作家哈里遭遇汽车抛锚,并染上坏疽病。他和情人在等待一架飞机来把他送到医院治疗。哈里人生阅历颇丰,与不同的女人有染,这一切他一直都打算写下来却没来得及写。故事的结尾,他死于一个梦境:他乘着飞机,向非洲最高峰乞力马扎罗的山顶飞去。这暗示着哈里对死亡已有了深层的感悟,所以在小说的开头,海明威写道:“在西高峰的近旁,有一具已经风干的豹子的尸体,豹子到这样高的地方来寻找什么,没有人作过解释。”实际上也不需要解释,豹子在如此的高度上出现,本身就有了独特的意义。

那天,就着温暖的夕阳,H哥、Alfred和我兴致颇高地讨论起了攀登乞力马扎罗山的种种可能性。我想,就算不能去冈仁波齐转山,至少还有机会可以去攀登海明威的乞力马扎罗雪山。一阵莫名兴奋之后,忽然记起,其实在那个聚会之前,我就已经买好了当年夏天飞古巴首都哈瓦那的机票。而古巴是海明威从1933年起就一直生活的地方,在那里,他写下了文学史上的名著《老人与海》和《丧钟为谁而鸣》。

世界很有逻辑,在貌似不经意间它就悄悄地将不相干的时间、事件和人们紧紧地纽结到了一起。

这一次,纽带是海明威。

一个人,当所有的梦想都已褪色,剩下的选择会是什么呢?我猜,海明威曾经也很有可能与这个问题遭遇过,所以才有了不朽的名著《老人与海》。传奇般的经历造就了他对人生独特的领悟,以及对生命的深刻理解。而晚年沉重的病痛亦丰富了他对死亡的想象,这使得他笔下的死亡总是带着某种神经质的敏感和宗教式的吊诡。

2016年8月,取道美国和墨西哥,我来到了海明威生活过近三十年的古巴。然后,在一个汗津津的下午,坐在哈瓦那的那间全名叫LaBodeguitadelMedio的酒吧里,我被挂在墙上的据说是海明威亲笔手书的一个与文学或命运并无直接关系的著名句子所吸引:

MymojitoinlaBodeguita.

MydaiquiriinelFloridita.

—ErnestHemingway

翻译过来就是:“我的Mojito在Bodeguita酒吧,我的Daiquiri在Floridita酒吧。”Mojito和Daiquiri是两种以朗姆酒为基酒调出来的鸡尾酒。Bodeguita酒吧里面挤满了来自于世界各地的海明威粉丝。吧台里面的那个古巴女孩以极为熟练的手法在每一个空杯子里放入数片新鲜薄荷叶,舀上一小勺糖,再挤几滴新鲜柠檬汁。然后旁边那位秃顶调酒师接手过去,用特制的小木棍把被子里的玩意儿捣碎,倒进适量梳打水,再倒入适量朗姆酒,最后放入冰块,轻轻搅匀,就成了一杯薄荷清凉的Mojito。实际上,Mojito这款声名遐迩的鸡尾酒调整得是否成功,便取决于白朗姆酒、苏打水、青柠檬、薄荷叶、砂糖这五种原料在某个微妙的点上的完美平衡。

客人们端着各自的杯子,在拥挤的Bodeguita酒吧里慢慢地享受着调酒师最后掺入的苏打水所搅起的细密气泡带来的清爽口感。说实话,酒调得真不错,但缺乏新意,或者说缺乏某种我们时常暗中期待的冒险精神。在古巴,无论你走进那个酒吧,点上一杯mojito,只要调酒师按照配方去配制,他大致就不会失败。这款酒似乎有点过于四平八稳了,我甚至都有点怀疑这难道会是海明威最喜欢的鸡尾酒之一吗?

“生活能伤害你,但你要从受伤处开始生活得更坚强。”这样的口吻是典型的海明威style。不过,令人难以置信的是,说出过这句话的硬汉海明威,最终却在1961年7月2日亲手用一把猎枪轰掉了自己那颗天才的脑袋。在精神分析学看来,每个人都必须死两次,第一次为生物学上的自然死亡,第二次为符号死亡。所谓符号死亡,是一个更为复杂、也更据阐释意义的现象,它是对自然死亡所进行的符号化处理。海明威结束了自己的物理生命,但他的精神却借助文学符号永远地流传下来了。这便是人们经常说的“有的人死了却还活着,有的人活着却已经死了”这句话在精神分析学上所具有的深邃内涵。

简洁干净的文字,冰山式的手法,含蓄凝练的意境,这就是海明威。在哈瓦那的那些日子里,泡在海明威生前最喜欢的酒吧,品着海明威生前最钟爱的鸡尾酒,憧憬着不远的将来的某一天,经过艰难跋涉最终登上海明威笔下的非洲乞力马扎罗雪山——那一刻的感觉是诡异的,有一种语言所不能捕捉的空灵感。仿佛此前所有的人生阅历与际遇,就是为了有一天能够历经艰辛、不远万里地游荡到那些奇妙的地方去五味杂陈……

本书此序,写于哈瓦那。

用户评价

这本书的封面设计就充满了神秘感,远方的地平线上,既有广袤的草原,又隐约可见古老建筑的轮廓,让人忍不住想探寻其中隐藏的故事。作者的文笔如同醇厚的马奶酒,初尝时略带一丝辛辣,回味却愈发甘甜。在阅读的字里行间,我仿佛能听到风吹过草原的呼啸,闻到沙漠深处干燥的尘土气息,甚至能感受到伊朗古老集市里熙攘的人群带来的热闹。这本书不是那种快节奏的探险故事,而更像是一场缓缓展开的旅程,作者用细腻的笔触描绘着每一个遇见的人,每一个驻足的风景。他笔下的蒙古牧民,有着最纯粹的眼神和最坚韧的生命力,他们对这片土地的依恋,对自然的敬畏,都深深地触动了我。而伊朗,则是一幅更加复杂而迷人的画卷,古老的波斯文明与现代社会在此交织,我看到了辉煌的遗迹,也看到了生活在其中的人们,他们的喜怒哀乐,他们的困惑与坚持。这本书让我对这两个看似遥远的地方产生了浓厚的兴趣,它不仅仅是关于旅行的记录,更是关于人性的探索,关于文化碰撞的观察。每一次翻开,都会有新的感悟,仿佛我本人也置身于那片广袤的土地,与作者一同经历着这段非凡的旅程。

评分拿到这本书,我首先是被它的书名所吸引,“冒险有瘾”四个字,就已经勾起了我内心深处对未知世界的好奇和渴望。而“东边蒙古,西边伊朗”,这两个地名本身就带着一种历史的厚重感和地域的差异性,让人对内容的丰富程度充满了期待。读进去之后,我发现作者的叙述方式非常独特,他并不急于展现那些惊心动魄的冒险情节,而是更侧重于观察和思考。他笔下的蒙古,不是那种刻板印象里只有马背上的民族,而是有着更为深刻的文化和生活方式。他对当地人的描述,充满了人情味,让人感觉仿佛看到了他们鲜活的生命。而当目光转向伊朗,作者又展现了他另一面的洞察力。他能够从宏观的历史角度切入,又能在细微的日常观察中找到令人惊叹的细节。书中的一些篇章,甚至让我联想到了古老的丝绸之路,想象着商旅们在漫漫黄沙中跋涉的场景,感受着不同文明交流碰撞的魅力。这本书让我明白,真正的冒险,不只是身体上的远行,更是心灵上的探索和对世界的深刻理解。它像是一扇窗,让我得以窥见那些我从未真正了解过的世界,并且在阅读的过程中,我自己的冒险精神也被悄然点燃。

评分这本书带给我的震撼,是一种潜移默化的,如同溪流般润物无声。作者的文笔,有着一种不动声色的力量,他并不追求华丽的辞藻,而是用一种娓娓道来的方式,将我带入他所经历的世界。在蒙古的章节,我能感受到那种辽阔草原带给人的自由感,以及当地人民身上那种淳朴而坚韧的气质。作者对细节的捕捉,让我仿佛身临其境,能够听到风的声音,感受到阳光的温度。而当他转向伊朗,则展现了另一种截然不同的风貌。古老的建筑,神秘的文化,以及生活在其中的人们,都充满了引人入胜的故事。作者在描述伊朗时,展现出了一种深度的思考,他不仅仅是记录所见,更是试图去理解和阐释。他笔下的伊朗,不是一个简单的地名,而是一个充满历史厚重感和人文气息的国度。这本书的魅力在于,它能够跨越地理的限制,连接起两个遥远而独特的文明,并且在连接的过程中,展现出人性的共通之处。读完这本书,我感到自己的视野被拓宽了,对世界的认知也变得更加多元和深刻。

评分这本书给我的感觉,就像是两个截然不同的梦境的交织,一半是关于辽阔草原的自由奔放,一半是关于古老文明的神秘幽深。作者的语言功底相当了得,他能够用最朴实无华的文字,勾勒出最生动的画面。在描写蒙古的章节里,我能感受到那种广阔无垠的天地带来的心灵震撼,仿佛自己也变成了草原上的一匹奔马,迎着风,感受着生命的力量。他对当地的民俗风情,对人们的真诚朴实,都描绘得细致入微,让人不禁心生向往。而当他笔锋一转,来到伊朗,那种感觉又完全不同了。我仿佛置身于一座座古老的清真寺里,感受着那里的宁静与庄严,又在热闹的市集里,感受着生活的烟火气。作者对于伊朗复杂的历史和文化背景的解读,也让我受益匪浅,他并没有简单地给出一个标签,而是试图去理解和呈现一个真实而多面的伊朗。这本书的结构安排也非常巧妙,东与西的对比,古与今的交织,都让整个阅读过程充满了层次感和探索的乐趣。它让我思考,在这看似遥远的地域,其实也存在着许多与我们共通的情感和对生活的热爱。

评分初读此书,便被作者的视角深深吸引。他仿佛拥有一双能够穿透表象的眼睛,总能在寻常的景物和人物中发现不寻常的意义。在蒙古的部分,我看到了一个充满力量和韧性的民族,他们与自然的和谐共处,以及在时代变迁中依然坚守的传统。作者的笔调不失为一种敬意,他描绘的不仅仅是壮丽的自然风光,更是生活在那片土地上的人们,他们眼神中的故事,他们世代传承的智慧。而当我翻到伊朗的篇章,则仿佛进入了一个截然不同的世界。那里有古老的文明遗迹,诉说着辉煌的历史,也有现代社会的面貌,展现着复杂的人性。作者在处理伊朗的章节时,展现出了一种更为审慎和细腻的观察,他能够敏锐地捕捉到当地文化和宗教的独特之处,并且用一种不带偏见的方式去呈现。这本书让我认识到,旅行的意义远不止于欣赏风景,更在于理解和连接。作者通过他的文字,搭建了一座桥梁,让我们得以跨越地理和文化的界限,去感受不同生命体的脉搏。这不仅仅是一本旅行读物,更是一部关于理解和包容的生动教材。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![中国旅游统计年鉴2017 [The Yearbook of China Tourism Statistics] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12294759/5a97c5f8Nff922830.jpg)