具体描述

编辑推荐

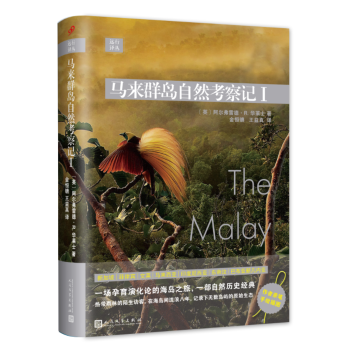

一场孕育演化论的海岛之旅,一部自然历史经典

热带雨林的陌生访客,在海岛间流浪八年,记录下无数岛屿的原始生态

作者亲笔手绘插图

内容简介

这是英国博物学家华莱士在马来群岛考察时的旅行见闻。

1854年3月,华莱士前往马来群岛,发掘并采集不为西方世界知晓的动植物种。他在海岛间流浪八年,旅行约一万四千英里,共采集十二万余件生物标本。

本书记载了他所观察到的一个缤纷多彩的世界:大花草科的巨花、“蝴蝶中的王子”大型绿翼鸟翅蝶、酷似人类的红毛猩猩、绝美的天堂鸟、美得难分轩轾的各色昆虫,还有风俗各异的岛民和奇特的自然地理景观。

作者简介

阿尔弗雷德?R.华莱士(1823-1913),英国博物学家、探险家、地理学家、人类学家、生物学家。以和达尔文共同发表“物竞天择”理论驰名。1854年,他赴马来群岛,用八年时间游历无数岛屿,共采集十二万余件生物标本。

这次旅行为他提供了丰富的研究材料,让他不仅得出“物竞天择”理论,还推论出该地动物地理可划分为两部分:东为印度-马来区,西为澳洲-马来区。为纪念他,科学界将这两区的界线称为“华莱士线”。

他的著作很多,包括《亚马逊河与内格罗河之旅》《动物的地理分布》《人在宇宙的地位》等。

目录

1 自 序

1 第一章 地理概述

第一部 印度-马来群岛

27 第二章 新加坡

一八五四年至一八六二年间数次造访新加坡市与岛的素描印象

33 第三章 马六甲与金山

一八五四年七月至九月

45 第四章 婆罗洲

红毛猩猩的原乡

82 第五章 深入婆罗洲内陆

一八五五年十一月至一八五六年一月

110 第六章 婆罗洲

戴雅克人

118 第七章 爪 哇

150 第八章 苏门答腊

一八六一年十一月至一八六二年一月

170 第九章 印度—马来群岛的博物志

第二部 帝汶岛群

187 第十章 巴厘岛与龙目岛

一八五六年六、七月

203 第十一章 龙目岛居民的风俗礼节

219 第十二章 龙目岛拉甲统计人口的方法

227 第十三章 帝汶岛

古邦,一八五七年至一八五九年;帝力,一八六一年

247 第十四章 帝汶岛群的博物志

第三部 西里伯斯岛群

261 第十五章 西里伯斯岛

望加锡镇:一八五六年九月至十一月

281 第十六章 西里伯斯岛

一八五七年七月至十一月

296 第十七章 三访西里伯斯

万鸦老:一八五九年六月至九月

330 第十八章 西里伯斯的博物志

精彩书摘

经过几天的四处探索后,我已经很熟悉周遭的环境。这地方和我上次造访的树林里的大路相隔颇远,我住处的周遭有些老旧的垦殖地与几间小屋。我捕到一些很好的蝴蝶,但甲虫很少,甚至腐木与新砍倒的树木(通常很吸引甲虫)内也杳然无一物。这使我相信附近没有大森林,也不值得我久待,然而再过约一个月,雨季就要来临,想更深入内陆为时已晚;我于是决定待在这里,有什么捕什么。不幸的是,数天后我便患了热病,虽然病情不是很重,但我浑身变得懒洋洋的,提不起劲来干活。我想将病医好,却始终没有成功;我每天只能在院子四周及井边静静散步个把钟头,偶尔或可找到一些好昆虫,其余时间则静坐家中,等待我那小采集队带来甲虫与蜗牛之类的标本。我这回生病必是饮水之故,那是取自浅井的水,井旁有几摊死泥水,听任水牛打滚。我住屋的近旁又有一个有栅栏的泥坑,每晚关了三头水牛,从泥坑飘来的恶臭往往钻过有缝的竹篾地板传进屋内。我的马来侍童阿里也得了同样的病,由于他是我主要的鸟羽剥制人,我采集的进度自然跟着放慢了。

村中居民的工作与生活方式与其他马来民族差别不大。妇女每天几乎都在捣米、筛米、捡薪材、汲水回家,以及净绵、染色、纺纱、把土产棉花织在沙龙布上。织布是靠架在地板上的最简易的框子,制作过程既花时间又琐碎。要做普通的格子花样,每撮染线要用手一缕缕分别拉起,用梭穿过其间,因此一码半宽的布每天只能织一英寸。男人则是栽种些栳叶(刺鼻气味的胡椒叶,用来配槟榔)及几种蔬菜,然后每年一次拉水牛随便耕一下地,种下稻秧,之后就不再照料,只等收成了。偶尔他们得稍微维修房子,编制草席、竹篮或其他家用器皿,但大部分时间闲逸无事。

村中没有人能说几个词以上的马来语,几乎也不曾有人看到过欧洲人。这造成了一件最糟糕的事,那就是不论人与兽看到我都畏惧三分。我足履之处,群狗狂吠,小孩哭喊,妇女逃避,男人睁着受惊的大眼,仿佛见到怪异又可怕的食人魔。就连路上的驮马见到我走近,都会避开冲入丛林。至于那些长相可怕、丑陋的畜生水牛,我更不能接近——不是因为我怕它们,而是为了他人的安全。那些水牛看到我,会先伸长脖子盯着我,等到我走近后,便奋力挣脱车轭或绳索,像被恶魔追赶般横冲直撞地逃开,完全不顾路上有什么东西。每当我在路上遇到载货或正被赶回村里的水牛,只得转身躲到树林内,把自己藏起来,等待它们走过,避免出事,否则我在村中不受欢迎的程度将更上一层楼。每天中午左右,村民会将水牛赶回村,绑在屋舍外的树阴下;那时我就得像小偷般靠屋后的小路蹑手蹑脚地进出,要是我走入牛群,真不知道它们会对小孩及房子闯出什么祸来。我若突然走到妇女汲水或小孩洗澡的井边,结果必是一哄而散;这种事每日都发生的话,对于我这种不愿被人嫌弃也不常被人看做是丑魔的人,可是件难受的事。

到了十一月中旬,我的健康并无起色,而昆虫、鸟类与贝壳又非常少,我于是决定回到马马姜,在大雨未来前把采集品打包好。西风已开始吹起,许多征兆都显示今年雨季可能提早到来,届时每件东西都会变得很潮湿,采集来的标本就没法彻底干燥了。我好心的友人梅斯曼先生再次借给我驮马,但由于我担心鸟与昆虫标本驮在马背上不太保险,我又去找了几个人帮我搬运这些采集品,就这样带着所有的东西安全回到家。我难受地蹲坐在地上用餐五个星期后,现在再次舒服地躺在沙发上,又坐着竹摇椅倚靠桌子舒舒服服地进餐,这种奢侈的感觉真是少有人能体会。身体健康时,这些都可说是鸡毛蒜皮的小事,但一旦病得虚弱,这些终生建立的习惯便无法置之不理了。

我的住屋就像这一带所有其他的竹屋一般有点倾斜,雨季里强劲的西风把所有的柱子整得东歪西斜,真让我怀疑哪天它会整个坍翻过去。奇特的是西里伯斯岛的土著尚未发现利用对角柱来强化建筑物的结构。我怀疑当地所有的土著新屋在受风吹袭两年后,没有一栋撑得直。这些屋子都单用直柱或横梁构成,只用藤条略为捆住,无怪乎无法承受大风的吹袭。这些屋子呈现不同程度崩塌的面貌,从刚开始的微斜到危险角度的倾斜,这时屋主就会察觉已到了非搬不可的地步。

当地人的结构学智慧只发现了两种治疗屋斜恶疾的方法。其一,屋子开始倾斜时,在上风处竖立一根柱子,把屋子用藤或竹吊在柱上。另一种方法是事先预防法;但他们既发现了这个诀窍,为何没发现真正的方法,这倒是十分令人费解。这种方法是,筑屋仍利用寻常方法,但主要柱子中有二或三根选用越弯越好的柱子,其他仍维持用笔直的柱子。我时常看到屋内有这种弯曲的柱子,还以为是欠缺上好的直木所致;后来有一天,我碰到几个男人抬着一根像狗的后腿般弯曲的柱子回家,就向我的土著小童询问这种木头的用处。“屋柱子。”他说。“但是他们为什么不弄根直柱,这里直木材多得很呀?”我问。他答道:“喔,他们比较喜欢那种柱子建的屋舍,它不会塌。”显然认定这种弯曲的木材有一些神秘效果。其实,只要稍微想一想,再搭配一幅图绘,就可看出弯曲柱的效果有实际的功能。因为正方形很容易变成菱形或斜角形,如果在对称位置摆上一两根弯柱子或斜柱子,就可产生对角柱的作用,只是这法子看起来太粗糙、太笨拙了些。

用户评价

我最近对十九世纪末二十世纪初的博物学考察和探险文学产生了浓厚的兴趣,尤其关注那些详细记录了异域物种、风土人情以及早期科学方法论的文本。这类书籍的魅力在于,它们往往是历史的切片,记录了人类认知自然边界的初期尝试,充满了那种未被过度开发的、纯粹的求知欲和探索精神。我期待这本书能呈现出那个时代考察者特有的观察视角——那种既带着西方科学理性,又饱含对未知世界惊奇和敬畏的复杂心境。我设想中的内容会包含大量细致的动植物描绘,或许还有一些关于绘制工具和野外记录方法的描述,这些“技术细节”往往是衡量一本优秀考察记录价值的关键所在。如果它能触及到文化冲突或早期殖民影响下的观察伦理,那就更好了,毕竟历史的复杂性是不能被回避的。

评分阅读探险文学的乐趣之一,便是体验那种“在路上”的精神状态。我设想这本书的行文节奏是缓慢而富有条理的,充满了对日常挑战的细致描摹——如何应对恶劣的天气、疾病的侵袭、后勤的匮乏,以及与当地社群的互动与理解。这种对“过程”的记录,往往比最终的“发现”更吸引人。我期待看到探险者在面对巨大自然压力时所展现出的坚韧、幽默甚至是脆弱。比起那些被加工美化过的“英雄事迹”,我更偏爱那些记录了撤退、失误、以及因文化差异产生的误解的真实片段。因为正是这些不完美和挣扎,才构成了那个时代人类探索精神最真实、最动人的注脚。

评分这本精装书的装帧设计简直让人爱不释手,厚实的封面和精良的纸张质感,拿在手里沉甸甸的,充满了阅读的仪式感。虽然我还没来得及深入翻阅内文,但光是封面那种古典与现代交织的艺术气息,就足以让人感受到出版方对这本书的重视。特别是那种低调而内敛的色彩搭配,让人联想到那些遥远而神秘的异域风情,仿佛能透过封面窥见未知的世界。我特别喜欢它在细节处理上的用心,比如字体选择的考究和内页排版的疏朗有致,这些都为即将开始的阅读之旅奠定了极佳的基调。通常来说,一本好的“译丛”系列,其整体视觉呈现往往预示着内容的深度和广度,这本《远行译丛》的初印象,无疑是令人期待的,它不仅仅是一本书,更像是一件值得珍藏的艺术品,让我在书架上看到它时,心情都会跟着明亮起来。可以预见,即便是作为收藏品,它也足以担得起“精装”二字所蕴含的价值。

评分我总是对那些跨越了地理障碍,试图构建一个“整体性”世界观的文本抱有极高的热情。很多早期的自然考察,其意义远超物种记录本身,它关乎地理学、人类学、地质学的交叉融合。因此,我期望这本书不仅仅是生物学意义上的记录,它应该能展现出一幅更宏大的生态图景,比如气候如何影响植被分布,地貌变迁如何塑造了当地族群的迁徙路径等等。这种跨学科的叙事方式,往往能提供比单一学科更深刻的洞察力。如果书中能辅以一些当年的地图或现场素描,那将是极大的加分项,因为文字的描述终究是有限的,视觉证据往往能瞬间拉近读者与遥远时空的距离,让那些难以想象的地理概念变得触手可及。

评分从“译丛”这个定位来看,我推测这本书的筛选标准一定非常严格,应该汇集了某些特定领域内具有里程碑意义的外国著作。这意味着我们接触到的可能不是通俗的旅游记录,而是更具学术价值和文献地位的文本。这类翻译作品的质量至关重要,直接决定了原著精髓的传达程度。我非常关注译者的功力,优秀的译者不仅要准确传达信息,更要能重现作者的语感和时代氛围。例如,十九世纪的科学叙事往往带有强烈的个人色彩和文学性,如果翻译腔过重,会极大地削弱阅读的沉浸感。我希望译者能够在保持学术严谨性的同时,保留住那些因时代背景而产生的独特措辞和语气,让读者仿佛能听到百年前那位探险家在热带雨林中的喃喃自语。

评分感恩京东…心在,一切尽在~

评分一到所谓促销活动,就看出京东服务的成色

评分感恩京东…心在,一切尽在~

评分感恩京东…心在,一切尽在~

评分感恩京东…心在,一切尽在~

评分一到所谓促销活动,就看出京东服务的成色

评分感恩京东…心在,一切尽在~

评分感恩京东…心在,一切尽在~

评分感恩京东…心在,一切尽在~

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有