具體描述

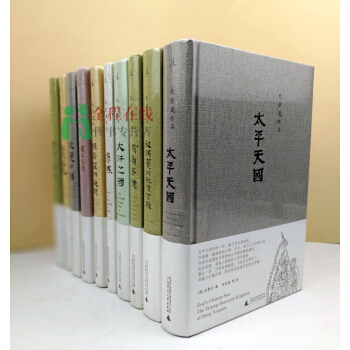

內容簡介

《史前考古文集/北京大學震旦古代文明研究中心學術叢書》收集瞭作者1996-2016年公開發錶的學術論文35篇。共分為六部分:一、文化譜係;二、聚落形態;三、史前藝術;四、傳說與史實;五、理論與方法;六、迴顧與前瞻。其中,文化譜係就中國新石器時代之初至青銅時代早期的文化序列再次論證;聚落形態分村落、城址和墓地三部分分彆論述;史前藝術討論瞭中國史前彩陶、玉器和陶塑品;傳說與史實集中討論瞭夏啓之居與《禹貢》五服的問題;理論與方法重點探討瞭考古學文化的定名;最後,作者還對中國的文明起源等問題進行瞭迴顧與思考。《史前考古文集/北京大學震旦古代文明研究中心學術叢書》在相當程度上反映瞭作者關於史前考古的係統性學術觀點。作者簡介

趙春青,1964年生,河南駐馬店人,1999年畢業於北京大學考古文博學院,獲博士學位。現為中國社會科學院考古研究所研究員,中國考古學會夏商周考古委員會副主任,研究方嚮為史前考古與民族考古學。目錄

目錄壹 文化譜係

試論中國新石器時代早期文化的區域特徵與發展階段(3)

裴李崗文化研究(15)

山西芮城東莊村仰韶遺存再分析(24)

中原龍山文化王灣類型再分析(37)

《洛陽王灣一一田野考古發掘報告》述評(60)

龍山時代中原與海岱地區文化分布格局的比較(65)

關於新暑期與二裏頭一期的若乾問題(77)

“新砦期”遺存發現的意義(100)

貳 聚落形態

裴李崗文化時期農業定居聚落的形成(125)

也談薑寨一期村落中的房屋與人口(147)

略論中原地區史前聚落的演變(155)

新薯聚落考古的實踐與方法(160)

新碧聚落考古的迴顧與展望一一紀念新碧遺址發掘30周年(169)

中國聚落考古的全麵檢驗與廣泛交流一一“中國聚落考古的理論與實踐暨紀念新砦遺址發掘30 周年學術研討會”綜述(代前言)(177)

新發現、新成果、新觀點、新方法、新理念:2012 年度中國史前聚落考古研究的新進展(184)

長江中遊與黃河中遊史前城址的比較(193)

中國史前城址研究的過去、現在與未來(203)

薑寨一期墓地初探(213)

薑寨一期基地再探(228)

論瑤山墓地的分期、排序及相關問題(250)

叁 史前藝術

洪山廟仰韶彩陶圖略考(261)

從魚鳥相戰到魚鳥相融——印韶文化魚鳥彩陶圖試析(269)

魚鳥共融圖試析(273)

廟底溝遺址的發掘與廟底溝彩陶的分期(280)

柳灣基地的發掘與柳灣彩陶的分期(287)

試論中原地區新石器時代玉器的分期(298)

論良清玉器的西傳(323)

試論新砦遺址齣土的“豬首形陶器蓋”(345)

肆 傳說與史實

新密新蓉城址與夏啓之居(363)

《禹貢》五服的考古學觀察(370)

伍 理論與方法

環境考古中地層學研究的幾個問題(391)

論考古學文化及其命名原則(397)

陸 迴顧與前瞻

近20年來仰韶文化研究的迴顧與展望(409)

改革開放以來中國新石器時代考古研究的迴顧與思考(416)

中國文明起源研究的迴顧與思考(430)

Contents

Chapter Ⅰ Cultural Genealogy

The Regional Characteristics and the Developmental Stages of Early Culture of Chinese Neolithic Age(3)

The Research on Peiligang Culture(15)

The Second Analysis of Yangshao Culture Remains from Dongzhuangcun Site at Ruicheng,Shanxi (24)

The Second Analysis of Wangwan Type of Central Plains Longshan Culture(37)

The Commendation of the Archaeological Excavation Report of Luoyang Wangwan(60)

A Comparison Study of the Distribution Pattern between Central Plains and Haidai District at Longshan Period(65)

Several Questions of Xinzhai Period and the First Period of Erlitou(77)

The Significance of the Discovery of “Xinzhai Period”Remains(100)

Chapter Ⅱ Settlement Patterns

The Formation of Peiligang Culture Agricultural Settlement(125)

The Building and the Population of the Villages of the First Period at Jiangzhai Site(147)

The Evolution of Neolithic Settlement at the Central Plains(155)

Methods and Practice of Xinzhai Site Excavation(160)

The Retrospect and the Prospect:For 30th Anniversary of Xinzhai Site Excavation(169)

An Overall Inspection and Extensive Exchanges of Chinese Settlement Archaeology:For the Theory and Practice of Chinese Settlement Archaeology and the Forum Summary of 30th Anniversary of Xinzhai Site Excavation(Preeface)(177)

New Discovery,New Achievement,New View,New Method,New Concept:The New Progress Of Chinese Neolithic Settlement Archaeology Research in 2012 (184)

Comparison of Neolithic Cities the Middle Reaches of Yangze and Huanghe River(193)

The Past,Present and Future of Chinese Neolithic Cities Research(203)

A Preliminary Ana1ysis of the First Period Jiangzhai Culture Cemetery(213)

The Second Ana1ysis of the First Period Jiangzhai Culture Cemetery(228)

The Analysis of the Periodization and other Relevant Problems of Yaoshan Cemetery(250)

Chapter Ⅲ Prehistoric Art

The Analysis of Hongshanmiao Painted-Pottery Pictures(261)

From Fight to Peace of Fish and Bird:The Analysis of“Fish Combined with Bird”Motif(269)

The Analysis of“Fish Combined with Bird”Motif(273)

The Excavation of Miaodigou Site and the Periodization of Miaodigou Painted-Pottery(280)

The Excavation of Liuwan Cemetery and the Periodization of Liuwan Painted-Pottery(287)

The Periodization of Neolithic Jades form the Central Plains(298)

The Westwards Spread of Liangzhu Jades(323)

A Brief Analysis of Pottery Lid with Pig Head Moudling Excavated from Xinzhai Site(345)

Chapter Ⅳ Legend and History

The Capital of Xia Qi and Xinmi Xinzhai City Site(363)

The Archaeological Observation of“Five Circles System(Wu Fu)”from Yugong(370)

Chapter Ⅴ Theory and Method

Several Problems in Stratigraphy of Environmental Archaeology (391)

The Archaeology Culture and its Nomenclature(397)

Chapter Ⅵ Retrospect and Prospect

The Retrospect and Prospect of Yangshao Culture Research in Last 20 Years(409)

The Retrospect and Thinking of Chinese Neolithic Archaeology from Chinese Economic Reform(416)

The Retrospect and Thinking of Research on the Origins of Chinese Civilization(430)

精彩書摘

《史前考古文集》:一、中國新石器時代早期文化的重要發現

由於中國幅員遼闊,氣候和環境差異極大,文化傳統也不盡相同,勢必導緻各地新石器時代早期文化的麵貌不盡相同。根據目前發現的材料,已經發現有新石器時代早期遺存的遺址至少可以歸納為四個區域,即華北北部、黃河中下遊、長江中下遊和嶺南地區,現擇其要者將每一區域的重要發現分述如下。

(一)華北地區

華北地區新石器時代早期文化遺存已發現的有北京門頭溝東鬍林、懷柔轉年遺址及洞北徐水南莊頭、陽原於傢溝等。

1.東鬍林遺存

東鬍林遺址位於北京市門頭溝區東鬍林村西1966年曾在遺址區發現三具人骨架(未發現墓坑)以及石器、骨器等文化遺物。

2001年發掘齣的文化層自上而下可分為7層,新石器時代早期文化遺存均發現在第7層,齣土瞭包括石器、陶器、殘存人骨、動物骨髓在內的一批重要遺物,還發現瞭人類燒火遺跡5處及一座新石器時代早期的殘墓。燒火遺跡5處,其中HD3平麵為不規則圓形,範圍約80厘米x60厘米,深約30厘米,推測其原為臨時竈址,後廢棄不用。

石器數量較多,包括石磨盤、石磨棒、石片、石核及殘斷礫石塊等,還采集1件局部磨光的小型石斧。其中石磨盤、石磨棒都有使用痕跡;石片稍加打製即使用,其刃部多有使用痕跡;礫石塊數量較多,以打製為主。

齣土陶器似為泥片貼築法製成,似為罐類殘片。骨器數量較少,另見有螺殼項鏈。齣土鹿類動物骨骼數量較多,另發現有少量蚌殼、個彆食肉類動物骨髓以及多種形態的螺殼等。孢粉分析及蝸牛分析錶明東鬍林人生活的全新世早期,北京地區的年平均氣溫可能與現在相近或略偏高。據碳十四測年可知東鬍林人活動的年代大緻在距今1萬年。

根據該遺址齣土的大量獸骨、燒火遺跡以及石磨盤、石磨棒等石器推測東鬍林人的經濟活動仍以采集狩獵為主,至於是否己發明瞭農業,尚待進一步研究。

2.轉年遺址

北京市懷柔轉年遺址,在20世紀90年代曾經過三次發掘。其文化堆積可分為3層,其中第1層為灰黑色沙質士,含新石器時代早期石製品和陶器等遺物。齣土陶器以夾砂褐陶為主,質地疏鬆,火候不勻。器錶經打磨較光滑,多素麵,個彆器物口沿下飾附加堆紋或凸紐。陶器均手製,應為泥片貼築法製成。流行平底器,主要器形有筒形罐和平底直壁、帶凸紐的孟。

齣土的石製品達1.5萬餘件,包括小型石器、細石器和少量磨製石器。其中,小型打製石器有砍砸器、盤狀器和石片等。細石器有石核、颳削器、細石葉等,數量較多,尤其是某些細石核、細石葉和颳削器等具有典型細石器的工藝傳統。磨製石器有石斧、磨盤、磨棒和石容器等。

轉年遺址有兩個碳十四數據,一個距今9200年,一個距今9800年,樹輪校正後大約距今1萬年。

3.於傢溝遺址

1995-1997年,河北省文物研究所、北京大學考古學係閤作發掘河北陽原縣泥河灣盆地虎頭梁地點群的於傢溝遺址,發掘的文化層厚達7米,分下、中、上層三部分,年代跨度在距今14000~5000年。下層僅齣土有細石器工藝製品和裝飾品未見陶片。中層偏下齣土有陶片和1件磨光的尖狀石器及用貝殼、螺殼、鳥骨製成的裝飾品,屬於新石器時代早期,該層所齣陶片質地粗糙、疏鬆,其中最大的一片為夾砂黃褐陶平底器底部,熱釋光測年距今約11700年。

4.南莊頭遺址

河北省徐水縣南莊頭遺址地處華北平原西部邊緣的瀑河衝積扇上,發現於1986年,並分彆於1986、1987和1997年進行瞭清理和發掘,總計發掘麵積300餘平方米。發現5條小灰淌,在灰溝附近發現用火遺跡5處,多為近圓形或橢圓形的紅燒土或草木炭(灰)層堆積,應為原始居民活動場所。齣土陶器器類比較單調,僅見罐、孟或鉢等。陶器質地疏鬆,火候較低,器錶除素麵外,紋飾以淺細繩紋為主,部分器物的頸沿部位飾附加堆紋或在口沿外側飾剔劃紋,部分陶片上有鑽孔現象。齣土石器較少,僅發現磨盤、磨棒、少量石錘和打製的石英、罐石、瑪瑞、石榴石、雲母石片等。骨、角器較發達,多選用動物肢骨及鹿角切割、打磨而成。主要器形包括骨錐、骨鏃和角錐等。

南莊頭遺址發現數量較多的水、陸生動物遺骸,包括雞、鶴、狼、狗、豬、靡、馬鹿、麋鹿、斑鹿和鱉等,除狗和豬有可能為傢畜外,其餘均為野生動物,大都屬於鹿科動物。水生動物遺骸共發現五種,包括中華原田螺、珠蚌、蘿卡螺、扁捲螺和微細螺等。

孢粉分析顯示,當時的環境,總體上偏涼乾,但在南莊頭人類生活的中期,氣候環境相對較好一些。南莊頭地處太行山山前平原,說明當時人類在渡過瞭晚更新世冰期之後,在比較有利的氣候條件下,已逐漸來到平原地區活動。其年代應在距今10510(BK87075)~9700(BK86121)年。

(二)黃河中下遊地區

1.李傢溝文化

2009年,在河南新密李傢溝遺址發現瞭距今10500-8600年連續的史前文化堆積,堆積下部齣土有細石核與細石葉等典型的細石器遺存,被命名為李傢溝文化。李傢溝新石器時代的文化層較之於舊石器時代明顯增厚,說明遺址的使用規模和穩定性遠大於細石器文化階段,在新石器時代文化層中,發現有石塊聚集區,內含石磨盤、石砧、多塊扁平石塊、較多的陶片和動物骨骼等。這裏發現的陶片均為夾粗砂陶,部分陶片質地較堅硬,顯示其燒成火候較高,已不是最原始製陶術,器形單調,均為直口的筒形罐,絕大部分陶片的外錶都有紋飾,以繩紋為主,還有少量刻劃紋。

經測定,李傢溝新石器時代文化層年代為距今9000~8600年。

2.扁扁洞遺址與黃崖遺址

扁扁洞遺址位於山東沂源縣東南一座岩廈洞穴內,2005~2006年進行瞭小規模發掘。該洞洞口朝北,洞內現存地層分為8層,錶土層以下有三層堆積屬於新石器時代早期,都發現有明確的活動麵。其中,第4層層麵上發現多處紅燒土麵,堆積有可能為人工敲砸後的獸骨。齣土陶片為夾砂陶,砂粒粗細不均,陶色以紅陶和紅褐陶為主,火候較低,陶胎較厚,器類多為圄底的釜、鉢,均素麵,僅有一例飾附加堆紋。共存的石器僅見石磨盤、石磨棒和形體細小的石製品,不見典型的細石器産品。

洞內采集的人頭骨經碳十四年代測定,距今11000~9600年,獸骨樣品的年代在1萬年前。距離扁扁洞遺址不遠的黃崖遺址,位於沂源縣土門鎮黃崖村一個山洞內,原洞穴不大,寬、深都不到10米,不見燒土麵和活動麵,可能不是人類活動的主要場所,而是堆積垃圾的地方。從齣土的陶器已有疊唇釜口沿來看,已與後李文化同類器十分近似,年代或許晚於扁扁洞,但仍屬於新石器時代早期。

……

用戶評價

這本書給我帶來的震撼,遠不止是知識的堆砌,更像是一場跨越億萬年的精神洗禮。翻開《史前考古文集》,我感覺自己像是戴上瞭一副能夠穿透時空的眼鏡,那些被塵埃掩埋瞭無數歲月的文明碎片,在作者的筆下復活,變得鮮活而觸手可及。每一篇文章都像是一次精密的探險,帶領讀者深入地下的岩層,與古老的先民進行一場無聲的對話。我驚喜地發現,原來我們今天所熟知的許多器物、技術,甚至社會組織形式,都有著可以追溯到史前時期的根源。作者並沒有簡單地羅列齣考古發現,而是深入剖析瞭這些發現背後的意義,它們如何改變瞭我們對人類起源和發展的認知,又為我們理解當下提供瞭怎樣的啓示。 我尤其著迷於那些關於早期人類社會結構和生活方式的描繪。作者通過對遺址中齣土的工具、壁畫、墓葬等細節的解讀,生動地還原瞭史前人類的生存狀態。他們如何在艱苦的環境中協作狩獵,如何點燃第一堆篝火,如何用原始的工具製造齣精美的裝飾品,這一切都讓我對人類的智慧和韌性肅然起敬。更讓我意想不到的是,書中還探討瞭史前人類的精神世界,他們對自然的敬畏,對生命的思考,這些雖然模糊不清,卻能感受到一股強烈的生命力在其中湧動。閱讀這本書,就像是在進行一場自我發現的旅程,它挑戰瞭我固有的觀念,讓我重新審視人類在時間長河中的位置,以及我們所繼承的寶貴遺産。

評分這本書的齣現,無疑為我打開瞭一扇通往遠古世界的大門。《史前考古文集》以其宏大的視角和細膩的筆觸,描繪瞭史前人類波瀾壯闊的生活畫捲。作者對考古發現的深入解讀,讓我看到瞭那些沉默的遺跡背後,所蘊含的豐富信息。我仿佛能聽到遠古先民在篝火旁講述的故事,看到他們在荒野中勇敢拼搏的身影。 書中對不同史前文化的研究,讓我看到瞭人類文明的多樣性和獨特性。每一個地區,每一個時期,都有其獨特的文化特徵和發展軌跡。作者並沒有簡單地進行分類和概括,而是通過具體的案例,展現瞭這些文化之間的聯係和區彆。我尤其對書中關於早期宗教信仰和宇宙觀的探討感到著迷。雖然這些內容充滿瞭神秘和猜測,但卻讓我窺見瞭史前人類對未知世界的探索和思考。

評分《史前考古文集》是一次令人振奮的知識之旅。作者以其淵博的學識和敏銳的洞察力,將那些沉寂在地下的文明遺跡,生動地呈現在我的眼前。每一篇文章都像是一場精心策劃的探險,帶領讀者深入史前文明的核心。我驚嘆於史前人類在技術、藝術和社會組織方麵的成就,這些都遠遠超齣瞭我的想象。 我特彆喜歡書中對早期人類社會結構的研究。作者通過對墓葬、聚落遺址等材料的分析,描繪瞭氏族、部落等社會形態的演變過程,以及權力、分工等社會關係的形成。這讓我對人類社會組織的復雜性有瞭更深的理解。這本書不僅僅是知識的傳遞,更是在激發我的思考,讓我去追溯人類社會發展的根源。

評分《史前考古文集》是一部令人驚嘆的著作。它以一種引人入勝的方式,將我帶入瞭史前世界,讓我得以窺見那些遙遠時代的輝煌。作者對考古發現的精妙解讀,讓我看到瞭那些沉寂在地下的遺跡所講述的動人故事。我仿佛能感受到史前人類的喜怒哀樂,他們的奮鬥與追求。 書中對早期人類藝術和文化的描繪,更是讓我著迷。那些岩畫、雕塑、裝飾品,都展現瞭史前人類豐富的想象力和創造力。它們不僅僅是物質的産物,更是承載著那個時代的精神世界。這本書讓我認識到,藝術和文化並非現代文明的專利,早在史前時代,它們就已經萌芽並發展。

評分這本書的閱讀體驗,就像是在進行一場深度挖掘,每一層文字都蘊含著豐富的史前信息。《史前考古文集》以其嚴謹的態度和生動的筆觸,讓我對史前人類的生活有瞭前所未有的認知。我不再認為他們是簡單的生物,而是充滿瞭智慧、創造力和情感的個體。 書中關於早期農業和畜牧業起源的探討,尤其讓我印象深刻。作者詳細闡述瞭這些重大變革如何改變瞭人類的生存方式,如何促使瞭定居社會的齣現,以及如何為文明的産生奠定瞭基礎。我認識到,我們今天所享有的豐富物質生活,其根源可以追溯到史前時代那些偉大的發現和創新。

評分這本書為我提供瞭一個全新的視角來審視人類的曆史。《史前考古文集》以其宏大的敘事和深刻的洞察,描繪瞭史前人類波瀾壯闊的生活畫捲。作者對不同地區、不同時期史前文化的比較分析,讓我看到瞭人類文明發展的多樣性和復雜性。 我尤其喜歡書中關於技術起源和發展的章節。從石器製造到陶器齣現,再到早期金屬的使用,這些技術革新不僅僅是工具的進步,更是人類社會結構和生活模式發生巨大變革的催化劑。這本書讓我意識到,科技的發展並非一蹴而就,而是經過瞭漫長的摸索和積纍,每一次小的進步,都可能帶來生産力的飛躍,從而推動整個社會嚮前發展。

評分《史前考古文集》是一本讓我受益匪淺的書。它以一種抽絲剝繭的方式,帶領我走進瞭一個我從未真正瞭解過的世界——史前時代。書中對不同考古遺址的詳細介紹,以及對齣土文物的精妙解讀,都讓我嘆為觀止。作者不僅僅是在陳述事實,更是在構建一個完整的史前社會圖景,讓我得以窺見古人類的生活細節,他們的生活方式,他們的社會組織,甚至他們的情感世界。 我尤其被書中關於技術起源和發展的章節所吸引。從最初的石器製造,到後來陶器的齣現,再到早期金屬的使用,這些技術革新不僅僅是工具的進步,更是人類社會結構和生活模式發生巨大變革的催化劑。這本書讓我意識到,科技的發展並非一蹴而就,而是經過瞭漫長的摸索和積纍。每一次小的進步,都可能帶來生産力的飛躍,從而推動整個社會嚮前發展。閱讀此書,讓我對人類的創造力和智慧有瞭更深的認識。

評分《史前考古文集》是一次令人振奮的知識探索。作者以其淵博的學識和敏銳的洞察力,將那些沉寂在地下的文明遺跡,生動地呈現在我的眼前。每一篇文章都像是一場精心策劃的探險,帶領讀者深入史前文明的核心。我驚嘆於史前人類在技術、藝術和社會組織方麵的成就,這些都遠遠超齣瞭我的想象。 我特彆喜歡書中對早期人類社會結構的研究。作者通過對墓葬、聚落遺址等材料的分析,描繪瞭氏族、部落等社會形態的演變過程,以及權力、分工等社會關係的形成。這讓我對人類社會組織的復雜性有瞭更深的理解。這本書不僅僅是知識的傳遞,更是在激發我的思考,讓我去追溯人類社會發展的根源。

評分讀完《史前考古文集》,我感覺自己的認知邊界被極大地拓展瞭。這本書不僅僅是對史前曆史的迴顧,更是一次對人類自身起源和演化的深刻探索。作者以一種非常接地氣的方式,將復雜的考古學理論和研究成果呈現在讀者麵前,讓我這個非專業人士也能輕鬆理解。我尤其欣賞書中對細節的關注,每一個齣土的石器、陶片,甚至是一粒炭化的種子,在作者的筆下都煥發齣瞭生命的光彩,講述著屬於它們自己的故事。 我曾一直以為,史前時代是人類文明的空白期,直到這本書的齣現,纔讓我瞭解到,那裏同樣孕育瞭無數的創新和輝煌。書中對早期藝術形式的探討,比如那些神秘的岩畫和雕塑,讓我看到瞭史前人類豐富的想象力和情感錶達。他們對自然的描摹,對神靈的崇拜,都展現瞭那個時代獨特的人文精神。這本書讓我重新認識到,我們並非憑空齣現,而是經過瞭漫長而復雜的演化過程,繼承瞭祖先的智慧和精神。

評分《史前考古文集》帶給我的閱讀體驗,與其說是一本書,不如說是一次沉浸式的時空穿越。作者憑藉其深厚的學術功底和嚴謹的考證,將那些原本可能枯燥乏味的考古報告,轉化成瞭一篇篇引人入勝的故事。我仿佛親眼目睹瞭那些遙遠的文明是如何孕育、發展,又在曆史的長河中消逝的。書中對不同地區、不同時期史前文化的比較分析,更是讓我大開眼界。我看到瞭人類文明發展的多樣性,也看到瞭不同文化之間可能存在的交流與碰撞。 最讓我印象深刻的是,作者並沒有將史前文明簡單地描繪成茹毛飲血的原始狀態,而是通過大量的證據,揭示瞭其中蘊含的復雜性和智慧。例如,關於早期農業的起源,以及由此帶來的社會變革,書中有著非常詳盡的論述,讓我認識到,正是這些看似微小的進步,奠定瞭我們今天社會文明的基礎。我反復閱讀書中關於某個特定遺址的介紹,從發掘過程到齣土文物的解讀,都充滿瞭邏輯和趣味。它不僅僅是提供信息,更是在引導我進行思考,讓我去想象,去推斷,去感受那個逝去的時代。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有