具体描述

编辑推荐

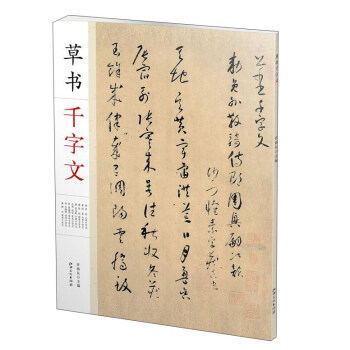

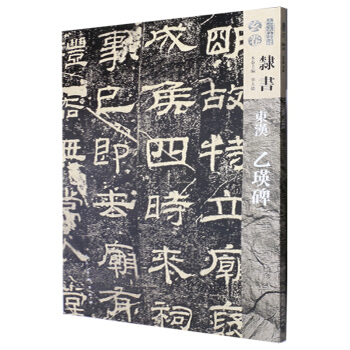

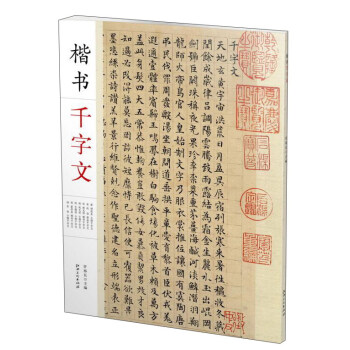

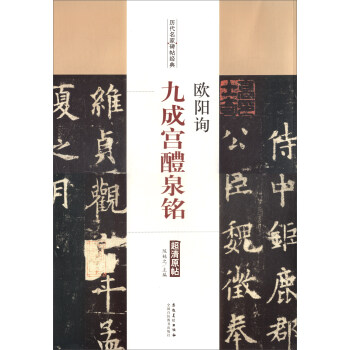

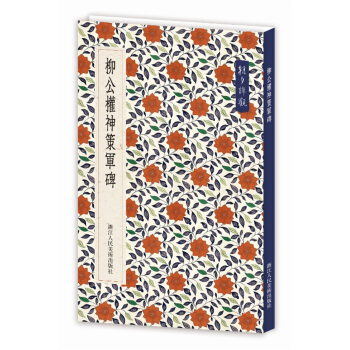

适读人群 :书法、篆刻爱好者对于书法爱好者来说,平时出门在外,想带一本经典的书法作品,方便学习、欣赏,却苦于开本太大,携带不便的烦恼应该都有遇到过。《朝夕谛观》是一套汇集历代书法精品的小丛书,内容经典,配有释文,开本也小巧雅致,口袋、书包、公文包等都是适合它们“藏身”的好去处,实乃出差、旅行、居家好伙伴。

内容简介

“朝夕谛观”语出姜夔《续书谱·临摹》:“唯初学者不得不摹,亦以节度其手,易于成就。皆须是古人名笔,置之几案,悬之座右,朝夕谛观,思其用笔之理,然后可以摹临。”此处的“朝夕谛观”指读帖。为此,我们特组织编撰了这套小巧雅致、方便携带的《朝夕谛观》小丛书,读者贤达若时时读之察之,必能日有所思,日有所进。为便于读者更好地赏玩,每册碑帖前还概述了作品的基本情况与艺术特色,碑帖后另附集评及名家相关论述。本册柳公权《神策军碑》即是其中一种。作者简介

艺文类聚金石书画馆是浙江人民美术出版社艺文类聚部门所设置的一个与书法、绘画、篆刻等相关的策划、编撰小组,是艺文类聚品牌的一部分。精彩书评

集评公權初學王書,遍閲近代筆法,體勢勁媚,自成一家。當時公卿大臣家碑板不得公權手筆者,人以為不孝。处夷入貢,皆别署貨貝,曰此購柳書。上都(即長安)西明寺《金剛經碑》備有鍾(繇)、王(羲之)、歐(陽詢)、虞(世南)、褚(遂良)、陸(柬之)之體,尤為得意。(《舊唐書》卷一百六十五)

柳少師書本出於顔,而能自出新意。一字百金,非虚語也。其言心正則筆正者,非獨諷諫,理固然也。世之小人,書字雖工,而其神情終有睢盱側媚之態。不知人情隨想而見,如韓子所謂竊斧者乎?抑真爾也。然至使人見其書而猶憎之,則其人可知矣。(宋蘇軾《書唐氏六家書後》)向見柳公權一帖,謝人惠筆,云:﹁近蒙寄筆,深荷遠情。雖毫管甚佳,而出鋒太短,傷於勁硬。所要優柔,出鋒須長,擇毫須細。管不在大,副切須齊。副齊則波碟有馮(通﹁憩﹂),管小則運動省力,毛細則點畫無失,鋒長則洪潤自由。頃年曾得舒州青練筆,指揮教示,頗有性靈。後有管小鋒長者,望惠一二管,即為妙矣。﹂(宋吴曾《柳公權謝惠筆帖》)……

精彩书摘

概述神策軍碑原由崔鉉撰文,柳公權書,刻於唐武宗會昌三年(八四三)。此碑原立於皇宫禁地,

故拓本在當時就非常珍貴。因原石早已不見,現在海内外僅存一册宋代的拓本,世稱宋拓孤本。此碑内容係為神策軍歌功頌德。左神策軍是唐天子最精鋭的部隊之一,由擁立武宗有功的宦官仇士良指揮。柳公權當時為左散騎常侍,奉旨書寫。

柳公權(七七八—八六五),字誠懸,唐京兆華原(今陝西省耀縣)人。十二歲即可吟詩作賦,

被譽為“神童”,二十九歲中進士。他一生精經術、曉音律,尤善書法,官歷(憲宗、穆宗、敬宗、文宗、武宗、宣宗、懿宗)七朝,官至太子少師,封河東郡開國公。柳公權書法初學二王,後取唐初名家如歐陽詢、虞世南、褚遂良等人之長,打下了楷書的深厚基礎;繼而又法顔真卿,對其筆法加以變化運用,終於自成一家,人稱“柳骨”。

“顔筋柳骨”是對唐代兩位代表書家顔真卿、柳公權的形象概括,以“骨”來喻柳公權的書法

風格是恰如其分的。“骨法用筆”是南齊謝赫(四七九—五〇二)在《古畫品録》中提出的六法之一,一方面指形貌生理結構和精神力量的特點,另一方面指筆線的間架特徵。“骨”的雙重特質成為評判書法的重要標準。傳東晋衛鑠《筆陣圖》云:“善筆力者多骨,不善筆力者多肉;多骨微肉者謂之筋書,多肉微骨者謂之墨豬;多力豐筋者聖,無力無筋者多病。”“骨”的概念包含骨架、骨勢、骨質和骨力。在魏晋時已從人物的生理結構而轉化成為書法家主觀生命精神的含義。因此,骨法用筆不僅體現了書畫作品的精神特點,同時又展現出書法家的生命精神。

《神策軍碑》為柳公權六十六歲時所書,作為晚期的代表之作,“骨法”是其書風的核心。首先體現為線條的“骨力”。骨,就是筆墨落紙有力,從線條内部散發出的一種力量。柳公權醉心於骨力體現,精心於中鋒逆勢運行,細心於護頭藏尾,將神力貫注線條之中。他的竪筆呈現弓弩之形,捺筆有蠶頭燕尾一波三折的表現方式,轉折處大都以方筆突顯骨節,使其點畫遒勁而富於變化,筆力凝練内含,骨力洞達。其次在造型上體現“骨體”。柳書的骨體追求秀挺與雄健結合。其字骨體端正挺拔,以瘦長取勢;中宫緊密,四周舒放;撇低捺高,横豎舒展;點畫顧盼有秀氣流露,内斂外放,欹正相生。最後呈現出一種“骨格”。柳公權的書法立骨錚錚,雄强清健,在挺拔的骨體内部、在充溢著“骨力”的線條之間,傳達出一種剛猛有力、清健出俗的“骨格”。這與他尚骨的審美情趣、寬廣的學識、正直的人格修養密切相關。

就臨習而言,“顔筋柳骨”歷來都被視為初學的最好範本。想學好柳公權的書法,首先要學好

辯證法。可以説,柳體既難又易,易於初學,難於變化;易於得形,難於得神。柳體因為極有規律,造型特徵明顯,因而適於初學,但臨習時間不宜過長,否則易沉溺其中而不可自拔,所謂進去容易出來難,就是這個道理。

在唐楷諸家之中,柳公權的楷書所受非議甚衆,集中於對其極度規範性、類於美術字的批判。

因而在書法史上,學王、學歐、學褚、學顔而成家立派的書人很多,而繼承柳體衣鉢者却是寥寥。

“始學之,後貶之,終棄之”成為書法史上對待“柳體”的常態。這是一個極為有趣的現象。那麽柳體的意義究竟在哪呢?“骨法”作為書法最為基礎的用筆方法,在於其基礎性,柳體的意義正在於構築了書法的基礎。諸如宋代米芾、明代董其昌,先學柳書,後變其法,最終以行草書名世,柳體之於後世書家的意義在於為初學者奠定了基本的“骨法”。柳體就好比現在大學的公共課,誰都要學,但不一定要學得很深。

前言/序言

前言“朝夕諦觀”一詞語出宋姜夔《續書譜·臨摹》,白石以為:“唯初學者不得不摹,亦以節度其手,易於成就。皆須是古人名筆,置之几案,懸之座右,朝夕諦觀,思其用筆之理,然後可以摹臨。”姜夔此處“朝夕諦觀”指讀帖。

所謂讀帖,按照鄧散木先生在《怎樣臨帖》的説法,“不是為了認字、記詞而高聲朗讀,實際上就是要多看,多與帖裏的字打交道”。讀帖是臨帖的前提,認真地讀帖能加深對筆法、章法、筆勢、筆意的理解。時間長了,必然在頭腦中形成印象,自然而然見諸筆端。

歷代書家均極重視讀帖。《新唐書》記載,歐陽詢“嘗行見索靖所書碑,觀之。去數步復反,及疲,乃布坐,至宿其旁三日”。宋黄庭堅《論書》云:“古人學書不盡臨摹,張古人書於壁間,觀之入神,則下筆時隨人意。”明豐坊《書訣》亦云:“學書者,既知用筆之訣,尤須博觀古帖,於結構布置,行間疏密,照應起伏,正變巧拙,無不默識於心,務使下筆之際,無一點一畫,不自法帖中來,然後能成家數。”明潘之淙《書法離鉤》云:“取古人之書而熟觀之,閉目而索之,心中若有成字,然後舉筆而追之,字成而以相較,始得其二三,既得四五,然後多書以極其量,自將去古人不遠矣。”清包世臣《藝舟雙楫》云:“擬進一分,則察亦進一分,先能察而後能擬,擬既精而察益精。”沈尹默先生《書法論叢》談讀帖的經驗説:“把身邊携帶著的米老七帖照片,時時把玩。對於帖中‘惜無索靖真跡,觀其下筆處’一語,若有領悟。就是他不説用筆,而説下筆,這一‘下’字,很有分寸。我就依照他的指示,去看他七帖中所有的字,每一個下筆處,都注意到,始恍然大悟,這就是從來所説的用筆之法。非如此,筆鋒就不能夠中;非如此,牽絲就不容易對頭,筆勢往來就不合。明白了這個道理,去著手隨意遍臨歷代名家法書,細心地求其所同,發現了所同者,恰恰是下筆皆如此,這就是中鋒。不可不從同,其他皆不妨存異。”由古人今人的切身體驗不難發現,讀帖于寫好字非常重要,它既鍛煉人的眼力,也鍛煉人的心力,平時多讀帖,多用心,對于書寫大有裨益。

讀帖的第一步是熟悉書法的形質和細節,也就是認真細緻地解讀、體會每一點、每一畫的細微之處;第二步則是在通篇字跡的曲直剛柔、陰陽疏密、錯落奇正、擒縱收放中,領會書法的意趣與境界,進而增進我們的藝術品鑒能力,提高審美修養。我們在朝夕諦觀中旁參相關書史、書論和書品,久而久之,便會對書法珍品的氣韻、格調、風神、意境等有更為深切的體悟。為此,我們特别組織編撰了這套小叢書,讀者賢達時時讀之察之,必能日有所思,日有所進。

為使讀者更好地賞玩,特于碑帖前概述作品基本情況與藝術特色,碑帖後附集評及名家相關論述等。希望“朝夕諦觀”有助於大家在讀帖、賞文中更好地領會書法之妙,獲得美的享受。

用户评价

穿越时空的墨迹,历史的回响:《朝夕谛观:柳公权神策军碑》的震撼与启迪 《朝夕谛观:柳公权神策军碑》这本书,给我带来了前所未有的震撼与启迪。在阅读之前,我对柳公权的认识,更多停留在“颜筋柳骨”的评价上,而“神策军碑”更是让我充满好奇。作者的笔触,如同历史的探险家,带领我深入挖掘“神策军碑”背后的故事。书中对神策军历史地位的阐述,让我得以了解它在唐朝军事史上的重要作用,以及这座碑文的出现所具有的特殊意义。我仿佛置身于那个风云变幻的时代,感受着历史的脉搏。在书法艺术的鉴赏方面,作者更是展现了他深厚的功底。他从笔画的起承转合,到结构的疏密有致,再到整体的气势磅礴,都进行了细致入微的分析。我惊叹于柳公权对汉字的精妙处理,以及他所创造出的那种雄浑大气、法度森严的艺术风格。书中对碑文内容的解读,也让我对那个时代的政治、军事、以及人文精神有了更深刻的认识。我看到了文字所承载的历史重量,感受到了民族文化的独特魅力。阅读这本书,让我明白,一件伟大的艺术品,不仅仅是技艺的展现,更是历史的见证,是文化的传承,是精神的升华。

评分一次穿越古今的书法之旅:《朝夕谛观:柳公权神策军碑》的震撼与启迪 《朝夕谛观:柳公权神策军碑》这本书,对我来说,是一次意义非凡的书法与历史的深度探索之旅。在阅读这本书之前,我对柳公权的了解,仅仅停留在“颜筋柳骨”的笼统印象中。而这本书,则将我引向了柳公权艺术创作的巅峰之作——“神策军碑”。作者以其精湛的文笔和深厚的学养,将我带入了一个全新的视角。我不再是简单地欣赏字的美,而是开始理解字之所以成为“美”的背后,所蕴含的历史沉淀和时代精神。书中对“神策军碑”的每一个字,每一个笔画,都进行了极其详尽的解析。我了解到,柳公权的“神策军碑”,不仅仅是书法技艺的巅峰,更是他对那个时代政治、军事、社会现实的深刻反映。作者通过对碑文内容的解读,揭示了神策军的历史地位,以及它在维护国家统一和稳定方面所发挥的重要作用。我仿佛看到了那个时代的风起云涌,听到了将士们铿锵有力的誓言。书中对书法艺术的分析,更是让我大开眼界。从笔墨的干湿浓淡,到结构的疏密错落,再到整体的雄浑壮丽,作者都做了深入浅出的讲解。我惊叹于柳公权对汉字的驾驭能力,以及他所创造出的独特的艺术风格。这本书让我明白了,书法不仅仅是一种艺术形式,它更是历史的载体,文化的符号,以及民族精神的象征。阅读过程中,我多次被字里行间流露出的力量所震撼,被历史的厚重所感动。这本书不仅提升了我对中国书法艺术的鉴赏能力,更重要的是,它让我对中华民族的优秀传统文化有了更深层次的理解和热爱。

评分在笔尖的律动中感受历史的脉搏:《朝夕谛观:柳公权神策军碑》带给我的启示 《朝夕谛观:柳公权神策军碑》这本书,以其独特的视角和深厚的学养,为我打开了一扇通往历史与书法艺术的殿堂之门。在此之前,我对柳公权的了解,更多停留在“颜筋柳骨”的表述上,而“神策军碑”更是我探索未知领域的起点。作者的笔墨,如同一位经验丰富的导游,带领我细致地品味“神策军碑”的每一个细节。书中不仅详细阐述了神策军在唐代历史中的重要地位,更深入剖析了碑文创作的时代背景和历史意义。我仿佛置身于那个金戈铁马的年代,感受着历史的波澜壮阔。在书法艺术的鉴赏方面,作者更是倾注了极大的心力。他从笔画的起笔、行笔、收笔,到结构的疏密、呼应,再到整体的章法、气韵,都进行了详尽而富有洞察力的分析。我惊叹于柳公权对汉字的精妙运用,以及他所创造出的那种瘦硬而又充满力量的艺术风格。书中对碑文内容的解读,也让我对那个时代的政治氛围、军事思想以及人文精神有了更深刻的理解。我看到了文字所承载的厚重历史,感受到了民族文化的独特魅力。阅读这本书,不仅提升了我对书法艺术的鉴赏能力,更重要的是,它让我对中华民族的传统文化有了更深层次的认同和热爱。

评分字里行间,历史的沉思与艺术的升华:《朝夕谛观:柳公权神策军碑》的阅读历程 《朝夕谛观:柳公权神策军碑》这本书,对我来说,是一次充满惊喜的阅读体验。在翻开它之前,我对柳公权的印象,还停留在课本上的“柳体”二字,而“神策军碑”则更像一个遥远而神秘的存在。作者的文笔,如同一位技艺精湛的解说员,将我缓缓地引入了“神策军碑”的世界。书中对神策军历史背景的阐述,让我得以了解它在唐代历史上扮演的重要角色,以及这座碑文所蕴含的历史意义。我仿佛看到了那个时代的朝野兴衰,感受到了历史的厚重力量。在书法艺术的解读上,作者更是下足了功夫。他不仅从技法上,如笔画的力度、结构的严谨、墨色的变化等方面进行了深入的分析,更从整体的气韵和精神层面,揭示了柳公权书法的独特魅力。我惊叹于柳公权对汉字的驾驭能力,以及他所创造出的那种瘦硬挺拔、骨力遒劲的艺术风格。书中对碑文内容的解读,也让我对那个时代的政治、军事、文化有了更直观的认识。我看到了字里行间流露出的民族精神,感受到了文化传承的脉络。阅读这本书,让我明白,一件伟大的艺术品,不仅仅是技巧的展现,更是历史的凝结,是文化的传承,是精神的寄托。

评分读《朝夕谛观:柳公权神策军碑》有感:字里行间的力量与历史的沉淀 初次翻开《朝夕谛观:柳公权神策军碑》,就被其厚重的封面和精美的排版所吸引。这本书并非我平日里常涉猎的范畴,但书名中的“柳公权”和“神策军碑”却勾起了我强烈的好奇心。在现代社会,书法似乎逐渐淡出了大众的视野,成为一种小众的艺术。而“神策军碑”这个名字,更是带着一股古老而神秘的气息,让人不禁联想到那个金戈铁马、风云激荡的时代。我原本以为,这本书或许会是一本枯燥乏味的学术专著,充斥着晦涩难懂的理论和考证。然而,随着阅读的深入,我发现自己错了,而且错得离谱。这本书以一种极为生动且富有感染力的方式,将我带入了一个书法艺术与历史事件交织的世界。作者并非简单地罗列史料,而是通过细腻的笔触,将柳公权这位伟大的书法家,以及他所处的时代背景,生动地展现在读者面前。我仿佛能看到柳公权在宣纸前挥洒自如,笔走龙蛇的身影;我仿佛能感受到神策军将士们浴血奋战、保家卫国的决心。书中对“神策军碑”本身的书法艺术进行了深入的剖析,从笔画的起承转合,到结构的严谨对称,再到整体的气韵生动,都进行了详尽的解读。这些解读并非冰冷的理论,而是结合了历史语境和艺术史的演变,让我对柳公权的艺术成就有了更深层次的理解。我尤其被书中对碑文内容的阐释所打动。那些字句,饱含着对国家安宁的期盼,对将士功勋的赞颂,以及对后世的警示。在字里行间,我看到了那个时代的价值观,看到了那个时代人们的精神追求。这本书让我明白了,书法不仅仅是文字的载体,更是历史的见证,是文化的传承,是精神的寄托。它像一扇窗,让我得以窥见那个遥远的时代,感受那个时代的脉搏。阅读这本书,就像经历了一场穿越时空的对话,与古人进行心灵的交流。

评分字里行间的历史温度与艺术深度:《朝夕谛观:柳公权神策军碑》的阅读体验 《朝夕谛观:柳公权神策军碑》这本书,犹如一位温和的向导,带领我深入探寻柳公权书法艺术的精髓,以及“神策军碑”背后所承载的厚重历史。在接触这本书之前,我对柳公权的了解,更多停留在“瘦金体”的印象里,而“神策军碑”这个名字,更是让我充满了探索的欲望。作者的叙事方式极其引人入胜,他没有直接枯燥地罗列史料,而是将历史背景、书法鉴赏、以及人文精神巧妙地编织在一起。我得以了解到神策军在唐朝历史中的重要地位,以及“神策军碑”的出现所处的时代语境。书中对柳公权书法艺术的分析,更是让我受益匪浅。作者不仅从技法层面,如笔画的力度、墨色的变化、结构的布置等方面进行讲解,更深入到他所传达的情感和意境。我仿佛能看到柳公权在创作时,那种一丝不苟的态度,以及他对文字力量的深刻理解。书中对碑文内容的阐释,也让我对那个时代的社会风貌有了更直观的认识。那些文字,不仅仅是记录,更是历史的回声,是那个时代人们精神世界的写照。我尤其喜欢作者将书法艺术与历史事件相结合的解读方式,它让原本可能枯燥的历史变得鲜活起来,让抽象的书法艺术有了更具体的意义。阅读这本书,让我感受到了一种跨越时空的共鸣,我仿佛与古人进行了一场心灵的对话,感受到了他们对国家、对民族的深厚情感。

评分历史的墨迹,艺术的魂魄:《朝夕谛观:柳公权神策军碑》的震撼阅读体验 《朝夕谛观:柳公权神策军碑》这本书,对我而言,是一次与历史和艺术的深度对话。在接触这本书之前,我对柳公权的了解,仅仅局限于“柳体”字的美名,而“神策军碑”这四个字,对我来说,充满了神秘感。作者的文笔极其考究,他以一种旁征博引、抽丝剥茧的方式,将我带入了“神策军碑”的宏大历史背景和艺术殿堂。我得以了解到神策军在唐朝历史中的重要地位,以及这座碑文的出现所处的特殊历史时期。书中对柳公权书法艺术的解读,更是让我歎为观止。作者并非简单地描述字的美,而是从笔画的力度、结构的平衡、墨色的浓淡等多个维度,深入剖析了柳公权书法所蕴含的力量与神韵。我仿佛看到了柳公权挥毫泼墨的身影,感受到了他笔尖所传递出的雄浑与庄重。书中对碑文内容的阐释,也让我对那个时代的政治、军事、社会文化有了更深的理解。我看到了历史的厚重,也感受到了民族精神的传承。阅读这本书,让我明白,一件杰出的艺术品,是历史的见证,是文化的载体,更是人类智慧与情感的结晶。我从这本书中获得的,不仅仅是关于书法和历史的知识,更是一种对中华民族优秀传统文化的敬畏与热爱。

评分一次关于笔墨、历史与民族精神的深刻对话:《朝夕谛观:柳公权神策军碑》的感悟 《朝夕谛观:柳公权神策军碑》这本书,给我带来的不仅仅是知识的增长,更是一种精神的洗礼。在阅读这本书之前,我对柳公权书法的大名如雷贯耳,但对其作品的理解,仅限于“端庄”、“严谨”等有限的形容词。而这本书,则以其深刻的洞察力和细腻的笔触,将我带入了“神策军碑”的宏大世界。作者的写作风格极其独特,他将严谨的史料考证与充满诗意的书法鉴赏巧妙地融为一体,让人在阅读过程中,既能获得知识,又能感受到艺术的魅力。书中对“神策军碑”的历史背景的梳理,让我得以了解神策军在唐朝历史中的重要作用,以及这座碑文所承载的时代意义。我仿佛看到了那个风起云涌的时代,感受到了将士们的英勇无畏。在书法艺术的解读上,作者更是下足了功夫。他不仅详细分析了柳公权的笔法、结构、墨韵,更深入探讨了这些艺术元素如何传递出碑文所要表达的情感和思想。我惊叹于柳公权对汉字的驾驭能力,以及他所创造出的那种雄浑壮丽、气势磅礴的艺术风格。书中对碑文内容的解读,也让我对那个时代的价值观和精神风貌有了更深刻的认识。我看到了对国家忠诚,对人民负责,以及对和平的向往。阅读这本书,让我明白,一件伟大的艺术品,不仅仅是技术的展现,更是历史的凝固,是精神的传承。

评分深度剖析与历史人文关怀交织:《朝夕谛观:柳公权神策军碑》的阅读体验 《朝夕谛观:柳公权神策军碑》这本书,给我带来了前所未有的阅读冲击。我一直对中国古代的书法艺术抱有浓厚的兴趣,但坦白说,我对柳公权这位大师的了解,仅限于他“柳体”的赫赫名声。这本书的出现,彻底颠覆了我之前模糊的认知。作者的文字功底极为深厚,将枯燥的历史考证与书法艺术的鉴赏有机地结合起来,形成了一种独特的叙事风格。书中对于“神策军碑”的每一个字,每一笔,都进行了细致入微的分析。这种分析并非停留在表面的笔画结构,而是深入到字体的演变,以及柳公权在创作过程中所融入的个人情感与时代背景。我尤其欣赏作者对碑文内容的解读。那些字句,在作者的笔下,不再是僵硬的历史文字,而是鲜活的历史记录,是那个时代政治、军事、社会风貌的真实写照。书中不仅阐述了神策军的军事意义,更挖掘了碑文背后所蕴含的文化价值和精神内涵。我仿佛置身于那个战火纷飞的年代,与那些为国捐躯的将士们一同呼吸,一同感受他们保家卫国的豪情壮志。作者在字里行间,流露出了对历史的敬畏,对艺术的追求,以及对民族精神的深深关怀。这本书不仅仅是一本关于书法或历史的书,它更是一次对中华民族优秀传统文化的深度回溯。我从中不仅学到了书法鉴赏的知识,更重要的是,我感受到了中华文化的博大精深和源远流长。这种将学术研究与人文情怀相结合的写作方式,让我感到耳目一新,也让我对中国古代文化有了更深刻的认识和理解。

评分历史的回响与笔墨的生机:《朝夕谛观:柳公权神策军碑》带给我的思考 《朝夕谛观:柳公权神策军碑》这本书,是一部将历史厚重感与书法艺术完美融合的杰作。在翻阅这本书之前,我对柳公权的书法,尤其是“神策军碑”的了解,可以说是知之甚少。然而,这本书却以一种循序渐进、引人入胜的方式,将我带入了柳公权的世界,也带我走进了“神策军碑”的历史。作者的笔触细腻而富有力量,他并非简单地介绍碑文的内容,而是通过对历史事件的梳理,对神策军的背景的阐释,以及对柳公权生平的钩沉,为读者构建了一个完整的时代图景。我得以了解到,在那个风云变幻的年代,神策军扮演了怎样的角色,又为何会出现这样一座意义非凡的碑文。书中对“神策军碑”书法艺术的解读,更是让我叹为观止。作者对每一个字的笔法、结构、神韵都进行了精妙的分析,让我得以窥见柳公权在创作时的心路历程。我仿佛能感受到他笔尖流淌出的力量,感受到他文字中蕴含的庄重与豪迈。我尤其对书中对碑文内容的解读印象深刻。那些古老的文字,在作者的解读下,焕发出了新的生命力,让我感受到了那个时代人们的理想与追求,也让我对中华民族的传统美德有了更深刻的理解。阅读这本书,不仅仅是对书法艺术的欣赏,更是一次对历史的对话,一次对民族精神的追寻。它让我明白了,一件伟大的艺术品,背后必然承载着深厚的历史底蕴和人文关怀。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有